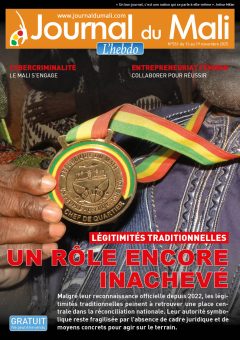

La journée du 11 novembre célèbre désormais les autorités et légitimités traditionnelles au Mali, une reconnaissance voulue par le Président de la Transition pour réaffirmer leur rôle dans la stabilité sociale. À Fadjiguila, trois figures de générations différentes expliquent la portée de cette date et les défis qui persistent sur le terrain.

Instituée par les autorités de la Transition, la journée du 11 novembre rend hommage au rôle historique des autorités traditionnelles dans la cohésion et la médiation sociale. Elle s’inscrit dans un contexte où l’État cherche à consolider les repères communautaires, dans un pays marqué par des tensions sécuritaires, une urbanisation rapide et un affaiblissement progressif de la transmission intergénérationnelle.

À Fadjiguila, quartier emblématique de la Commune I de Bamako, cette reconnaissance nationale donne un nouvel écho à des missions souvent exercées dans l’ombre : gérer les conflits locaux, maintenir les liens entre familles, accompagner la jeunesse et veiller à la continuité des valeurs communautaires.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

Le regard du chef de quartier : “Une reconnaissance enfin assumée”

Pour Abdou Diarra, chef de quartier de Fadjiguila, la journée du 11 novembre a la valeur d’un symbole majeur.

« Cette journée est une marque de reconnaissance nationale. Grâce à la volonté du Président de la Transition, le général Assimi Goïta, le rôle historique des autorités traditionnelles est clairement affirmé. Pour nous, c’est une grande fierté de voir notre mission reconnue à sa juste valeur ».

Si la reconnaissance morale progresse, elle ne se traduit pas encore suffisamment dans les procédures administratives.

« Sur le terrain, certaines structures continuent de sous-estimer notre rôle. Nous souhaitons que cette valorisation nationale s’accompagne d’un appui concret pour mieux servir la population ».

Dans les relations avec la jeunesse, il observe des changements.

« Les jeunes sont davantage tournés vers la modernité, parfois au détriment des repères traditionnels. Mais beaucoup reviennent à leurs racines, surtout depuis que les autorités reconnaissent l’importance de la tradition. Cela nous encourage à créer plus de liens entre les générations ».

La médiation reste au cœur de son action quotidienne.

« Nous privilégions la parole, l’écoute, le dialogue. Avant d’aller à la justice formelle, les citoyens viennent d’abord chez le chef de quartier. Nous travaillons avec les imams, les notables, la mairie, parfois la police, pour trouver des solutions pacifiques ».

Pour renforcer le rôle des autorités traditionnelles, il insiste sur la nécessité d’un appui continu :

« Il faut institutionnaliser davantage notre rôle et nous doter de moyens matériels et logistiques. Et surtout, il faut maintenir la reconnaissance de l’État pour que notre travail soit durable ».

La voix du doyen : “La journée du 11 novembre redonne confiance aux anciens”

Imam Salia Sanogo, conseiller du chef de quartier, voit dans cette célébration un moment essentiel pour relancer la transmission des valeurs.

« Nous transmettons par les cérémonies, les associations, les causeries. Mais ce n’est plus aussi fluide qu’avant. La reconnaissance de nos légitimités par le Président est une opportunité : elle redonne confiance aux anciens pour continuer à parler aux jeunes ».

Pour lui, le malaise moral observé dans la société s’explique par un déséquilibre entre modernité et valeurs traditionnelles.

« La modernité a pris le dessus sans équilibre. L’individualisme, la recherche du gain rapide et l’influence étrangère ont fragilisé notre identité. Cette journée nous rappelle que nos repères culturels doivent rester la base du vivre-ensemble malien ».

La place des conseils des anciens demeure, mais s’effrite.

« Certaines familles écoutent encore, mais de moins en moins. Or c’est dans l’écoute des anciens que réside la sagesse. Nous espérons que cette reconnaissance nationale encouragera les familles à renouer avec cette habitude de respect ».

Sur la paix, son avis est clair : les autorités traditionnelles restent essentielles.

« Nous sommes les gardiens de la parole et de la réconciliation. Si on nous donne les moyens, nous pouvons aider à restaurer la confiance au niveau local. La paix commence toujours au niveau du village, du quartier, de la famille ».

Pour mieux jouer leur rôle, il appelle à un appui concret : « Nous avons besoin d’espaces de dialogue intergénérationnels et surtout d’une écoute constante des autorités publiques. La reconnaissance doit s’accompagner de politiques publiques en faveur des légitimités traditionnelles ».

La perspective de la jeunesse : “Allier technologie et tradition”

Pour N’tji Diarra, conseiller communal de la jeunesse en charge de la citoyenneté, de l’environnement et de la santé, la marginalisation historique des autorités traditionnelles explique une partie du recul de leur influence.

« Pendant longtemps, les structures modernes ont mis les cadres traditionnels de côté. Mais aujourd’hui, grâce à la reconnaissance du Président de la Transition, on assiste à un retour progressif de ces valeurs. À nous, jeunes leaders, de poursuivre ce travail de valorisation ».

Le fossé technologique reste un obstacle majeur. « Les jeunes sont dans le numérique, les anciens dans la tradition orale. Il faut créer des espaces de dialogue modernes — radios communautaires, plateformes numériques, réseaux sociaux — pour faciliter la transmission. L’État doit soutenir ces initiatives ».

Les réseaux sociaux, selon lui, sont ambivalents : « Ils peuvent détruire comme renforcer le respect. Certains messages propagent le mépris, mais si on les utilise bien, ils peuvent promouvoir nos valeurs. C’est à nous de les transformer en instruments d’éducation »

Pour donner de la force à cette journée nationale, il appelle à un véritable programme annuel.

« Il faut que chaque 11 novembre soit marqué par des conférences, des sensibilisations, des distinctions et une forte participation des jeunes. Cela renforcerait le lien entre les légitimités traditionnelles et l’État ».

L’avenir, selon lui, repose sur une complémentarité assumée : « Il faut utiliser la technologie pour préserver la culture : créer des contenus numériques sur nos coutumes et nos langues. Avec l’appui de l’État et des collectivités, nous pouvons bâtir un Mali moderne, mais enraciné dans ses traditions ».

Une date symbolique, mais un chantier encore ouvert

Pour les acteurs traditionnels de Fadjiguila, la journée du 11 novembre représente bien plus qu’un hommage : elle est un appel à consolider la cohésion sociale par la reconnaissance, le dialogue et la transmission. La parole des anciens, la médiation locale et l’engagement des jeunes dessinent une même ambition celle de construire un Mali où tradition et modernité se renforcent au lieu de s’opposer.