Auteur/autrice : fatoumata Maguiraga

Traité nucléaire : Un monde désormais sans cadre contraignant

Depuis l’expiration du traité New START, aucun accord juridiquement contraignant ne limite plus les arsenaux nucléaires stratégiques des États-Unis et de la Russie. Cette situation intervient alors que plusieurs États dotés de l’arme nucléaire sont engagés dans des tensions ou des conflits persistants.

La fin du traité New START met un terme au dernier accord bilatéral encadrant les forces nucléaires stratégiques américaines et russes. Entré en vigueur en 2011, cet accord s’inscrivait dans l’architecture de contrôle des armements développée depuis la fin de la Guerre froide, dans le cadre du Traité de non-prolifération nucléaire. New START fixait des limites précises au nombre d’ogives nucléaires stratégiques déployées ainsi qu’au nombre de vecteurs autorisés, incluant les missiles balistiques intercontinentaux, les missiles lancés depuis des sous-marins et les bombardiers lourds, selon des règles de comptage définies. Il prévoyait des échanges de données et des inspections sur site.

À ce jour, aucun dispositif juridiquement contraignant n’est venu remplacer ces mécanismes. À la suite de l’expiration du traité, la Russie a indiqué que les obligations qui en découlaient ne s’appliquaient plus. Les États-Unis et la Russie ont toutefois maintenu des échanges, par le biais de canaux de communication militaire et stratégique, et la question d’une éventuelle poursuite de l’observation de certains paramètres a fait l’objet de discussions. Les Nations unies ont relevé l’absence de cadre formel de contrôle des armements entre les deux principales puissances nucléaires.

Selon les estimations internationales les plus récentes, neuf États possèdent des armes nucléaires, les États-Unis et la Russie concentrant l’essentiel des ogives mondiales sur un total estimé à plus de douze mille, dans un contexte international marqué par plusieurs foyers de tension.

La guerre en Ukraine se poursuit entre la Russie et un pays soutenu par plusieurs puissances nucléaires occidentales. En Asie du Sud, l’Inde et le Pakistan restent engagés dans une rivalité militaire durable, tandis qu’en Asie de l’Est, la Corée du Nord développe ses capacités balistiques et la Chine modernise son arsenal stratégique.

Au Moyen-Orient, le programme nucléaire iranien reste au cœur de l’actualité internationale. L’Iran poursuit l’enrichissement de l’uranium à des niveaux élevés tout en participant à des discussions diplomatiques d’encadrement, dans un contexte régional tendu.

Dans ce contexte, l’expiration du traité New START laisse les relations nucléaires stratégiques entre grandes puissances sans cadre juridiquement contraignant commun. Elles reposent désormais sur des engagements unilatéraux et des contacts bilatéraux, dans un environnement international marqué par des crises et rivalités multiples.

Alerti : une réponse technologique face à la récurrence des inondations au Mali

Les inondations ne sont plus des événements exceptionnels au Mali. Ces dernières années, notamment lors des saisons hivernales 2023 et 2024, de fortes pluies ont provoqué la montée rapide du fleuve Niger et la saturation des caniveaux urbains, en particulier à Bamako, Ségou et Mopti.

Des quartiers entiers ont été submergés après quelques heures de précipitations intenses, révélant la fragilité des infrastructures de drainage et l’urbanisation souvent anarchique des zones inondables. Les bilans publiés par les autorités ont fait état de pertes en vies humaines, de milliers de sinistrés et de dégâts matériels considérables, notamment sur les habitations précaires.

Ces épisodes répétés mettent en lumière une difficulté structurelle entre autres l’anticipation. Si la Protection civile intervient régulièrement en urgence, les alertes arrivent souvent tardivement, lorsque l’eau a déjà envahi les habitations. Le problème n’est donc pas uniquement l’intensité des pluies, mais aussi l’absence de dispositifs locaux capables de signaler rapidement une montée anormale des eaux dans les quartiers à risque.

C’est en réfléchissant à tout ce qui vient d’être dit qu’a été conçu Alerti, un système d’alerte précoce imaginé par de jeunes Maliens. Il s’agit d’un capteur installé sous forme de poteau, semblable à un poteau électrique, placé dans des zones exposées aux crues ou aux accumulations d’eau. Le dispositif surveille en temps réel l’état de l’eau en période de pluie. Lorsque le niveau atteint un seuil critique, une alerte est transmise immédiatement à la Protection civile afin de déclencher des mesures d’urgence.

L’intérêt d’un tel système réside dans la rapidité de transmission de l’information. Dans une situation théorique où quelques dizaines de minutes peuvent aggraver une situation, disposer d’un signal automatisé peut améliorer la coordination des secours. Toutefois, l’efficacité d’Alerti dépendra de son déploiement à grande échelle, de sa maintenance et de son intégration dans un réseau d’intervention déjà contraint par des moyens limités.

Le projet a obtenu le 2ᵉ prix au Orange Summer Challenge 2025, ce qui lui a offert une visibilité accrue. Mais au-delà de la distinction, une grande question demeure : comment intégrer durablement ce type d’innovation dans une politique globale de prévention des risques, combinant aménagement urbain, sensibilisation des populations et planification climatique ?

IBRAHIM BABY

Dr Guida Landouré : « L’épilepsie touche 14 à 15‰ de la population au Mali »

Le 9 février est la Journée internationale de l’épilepsie. Cette maladie touche environ 50 millions de personnes à travers le monde et le Mali fait partie des zones les plus touchées, avec une prévalence de 14 à 15‰. Le Dr Guida Landouré, neurologue au CHU du Point G, nous fait un état des lieux.

Qu’est-ce que l’épilepsie ?

L’épilepsie est caractérisée par une répétition de crises. On appelle crise épileptique des symptômes neurologiques qui peuvent être des manifestations motrices ou sensitives non provoquées et durant quelques secondes ou minutes. Elles sont dues à une irritation des neurones au niveau du cerveau. On parle d’épilepsie lorsque deux crises, espacées de 24 heures, surviennent, ou lorsqu’une crise survient avec une probabilité de 60% d’une nouvelle crise dans les 10 ans qui suivent, comme dans la population générale, ou en présence d’un syndrome épileptique (Manifestation spécifique).

Comment diagnostiquer la maladie ?

Lorsqu’on est face à une crise épileptique, il est nécessaire d’effectuer des examens complémentaires. Le plus simple est l’électroencéphalogramme (EEG), qui permet d’enregistrer les activités du cerveau pour détecter une activité anormale, confirmant ainsi le diagnostic. On peut aussi recourir à des examens plus poussés comme le scanner ou l’IRM. Il faut retenir que le diagnostic de l’épilepsie est clinique. Selon le type de crise, des traitements adaptés sont disponibles.

Quelle est l’ampleur de la maladie au Mali ?

Environ 50 millions de personnes souffrent de cette maladie dans le monde. Depuis 10 ans, ce chiffre pourrait être encore plus élevé, car 80% des cas se trouvent dans les pays en développement. Au Mali, la prévalence est de 14 à 15‰, parmi les plus élevées au monde. Cette situation peut s’expliquer par le fait que le paludisme est endémique : pour les patients souffrant de neuro-paludisme, cela peut entraîner secondairement l’épilepsie. De plus, la propagation de diverses infections mal soignées et des comportements tels que le non-port de casque ou de ceinture peuvent, en cas d’accident, provoquer un traumatisme crânien.

Le traitement est-il accessible ?

Il existe des molécules abordables, même si elles peuvent avoir des effets secondaires. Cependant, les nouvelles molécules, qui sont chères et difficiles d’accès, peuvent devenir coûteuses, car il s’agit d’un traitement de longue durée. En revanche, les anciennes molécules restent accessibles pour les foyers à revenus moyens.

Existe-t-il des moyens de prévenir la maladie ?

Il est crucial d’encourager les parents à soigner leurs enfants à temps afin d’éviter des lésions. Les motocyclistes et automobilistes doivent également porter des casques et des ceintures. Pour les cas génétiques, il est conseillé d’éviter les mariages consanguins en présence de cas d’épilepsie dans la famille.

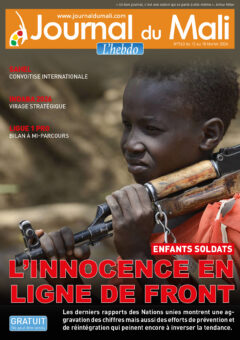

Enfants soldats : Une menace qui persiste

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’utilisation des enfants soldats, le 12 février, la situation au Mali reste marquée par une progression documentée des cas de recrutement d’enfants par des acteurs armés. Les derniers rapports des Nations unies montrent à la fois une aggravation des chiffres, mais aussi des efforts de prévention et de réintégration qui peinent encore à inverser la tendance.

Kalan : une application innovante pour un apprentissage efficace

La plateforme éducative Kalan a été lancée ce 6 février 2026. Née d’une volonté de rendre l’apprentissage accessible aux élèves et étudiants, la plateforme ambitionne d’établir un pont durable entre enseignants et apprenants. Initiée par Fatoumata Yaranangoré, une entrepreneure malienne, et son associé Aly Bocoum, Kalan se veut un outil innovant au service d’un enseignement de qualité.

« Libération des intelligences » : Mamadou N’Diaye plaide pour une refondation des repères africains

La présentation officielle de l’ouvrage « Libération des intelligences, une chance pour l’Afrique et pour le monde », de Mamadou N’Diaye, s’est tenue le 7 février 2026 au Mémorial Modibo Keita. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’auteur et de plusieurs personnalités politiques et intellectuelles maliennes, venues saluer une contribution présentée comme une invitation à repenser les bases de la pensée et de l’action sur le continent.

Plan de réponse humanitaire 2026 : les autorités maliennes et les partenaires humanitaires fixent le cadre

Le Plan de réponse humanitaire 2026 a été présenté le 5 février 2026 à Bamako. Il encadre l’assistance humanitaire pour l’année en cours dans un contexte marqué par des besoins élevés et des contraintes de financement persistantes.

« Les lieux du sacré » : Un recours aux sources sans nostalgie

Le plasticien malien Ibrahim Bemba Kébé expose Les lieux du sacré jusqu’au 30 mars 2026 à l’Institut français du Mali. À travers cette exposition, il interroge la persistance du sacré dans les sociétés contemporaines, entre héritages symboliques et réalités actuelles. Entretien.

Les lieux du sacré est le titre de votre nouvelle exposition. De quoi s’agit-il ?

Cette exposition est une réflexion sur les espaces, visibles ou invisibles, où le sacré continue d’exister aujourd’hui. Il ne s’agit pas seulement de lieux physiques, mais aussi de corps, de gestes, de silences, de mémoires et de rituels. À travers la peinture, la sculpture et l’installation, je propose une traversée entre traditions anciennes et présent, en montrant que le sacré se transforme et se déplace sans disparaître.

Y a-t-il un lien avec les crises que traverse le Mali ?

Oui, ce lien est réel. En période de crise, les sociétés cherchent des repères profonds. Mon travail n’apporte pas une réponse politique, mais une réflexion sur la fragilisation et parfois le détournement de nos repères symboliques et spirituels. Le sacré devient alors un espace de résistance intérieure et de reconstruction.

Votre démarche invite-t-elle au silence et à la méditation ?

Absolument. Nous vivons dans une saturation permanente de paroles et d’images. J’essaie de proposer des œuvres qui offrent un temps de pause, qui ne s’imposent pas par le discours mais qui invitent à ressentir, à contempler et à se recentrer.

Faites-vous référence au sacré traditionnel africain ?

Oui, mais sans nostalgie. Je m’inspire des cosmogonies africaines, des rituels et des objets sacrés, tout en les mettant en dialogue avec des éléments contemporains. L’enjeu n’est pas de figer les traditions, mais de montrer qu’elles sont vivantes et capables de dialoguer avec le présent.

Après Bamako, quelles seront les prochaines étapes ?

L’exposition est appelée à voyager, avec des résidences et des expositions prévues à l’international. Bamako reste toutefois une étape-clé, car c’est ici que ce travail trouve tout son sens.

Quel bilan faites-vous de l’année de la Culture ?

Elle a remis la Culture au centre du débat public. Mais les besoins en structuration, en soutien durable aux artistes et en plateformes professionnelles demeurent importants.

Quels sont vos projets à venir ?

Je poursuis mes recherches sur le corps, le rituel et la mémoire à travers la peinture, la sculpture et l’installation, avec des résidences et expositions prévues en Afrique de l’Ouest et à l’international, tout en restant engagé auprès de la scène artistique malienne.

Émission de titres publics 2026 : Le Mali vise 1 450 milliards FCFA sur le marché financier régional

La Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique a procédé, le 5 février 2026 à Bamako, au lancement officiel du calendrier d’émission des titres publics pour l’exercice 2026. Les autorités financières annoncent un programme ambitieux de mobilisation de ressources, dans un contexte de stabilité macroéconomique jugé encourageant.

AGOA : Une prolongation sous conditions

Les États-Unis ont reconduit le 3 février 2026 l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), mais pour une durée limitée à un an, confirmant le caractère transitoire de la décision. Le programme permet actuellement à près de 30 pays africains d’exporter vers le marché américain plusieurs milliers de produits en franchise de droits de douane.

Cette reconduction courte reflète les débats en cours à Washington sur l’avenir de l’AGOA. Longtemps présenté comme un pilier des relations commerciales entre les États-Unis et l’Afrique, le dispositif est désormais évalué à l’aune de ses retombées directes pour l’économie américaine. Plusieurs responsables estiment que le programme doit davantage favoriser les investissements américains, la création d’emplois aux États-Unis et une meilleure intégration des entreprises américaines dans les chaînes de valeur liées au continent.

À l’inverse, d’autres courants défendent l’AGOA comme un instrument stratégique de partenariat, utile à la diversification des économies africaines et au maintien de l’influence américaine face à une concurrence internationale intense. Le débat reste donc entier entre ceux qui voient l’AGOA comme un système à prolonger et à adapter et ceux qui y voient un programme ponctuel, appelé à évoluer vers des accords commerciaux plus ciblés et conditionnés aux intérêts économiques américains.

Lutte contre les mutilations génitales féminines : On avance à petits pas

Au Mali, les mutilations génitales féminines (MGF) restent largement pratiquées malgré des années de campagnes de sensibilisation. En l’absence d’une loi spécifique, les acteurs de la lutte misent sur le dialogue communautaire pour obtenir l’abandon progressif de cette pratique.

La pratique de l’excision demeure largement répandue au Mali et touche encore de nombreuses femmes et filles. En dépit des nombreux efforts consentis dans la sensibilisation, elle est perçue par une partie importante de la population comme une nécessité religieuse, ce qui rend la lutte plus complexe. Les acteurs concentrent donc leurs efforts sur la conviction et l’adhésion volontaire des communautés.

Selon les résultats de l’Enquête démographique et de santé (EDS 2023-2024) de l’Institut national de la statistique (INSTAT), 89% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi une excision, tout comme 70% des filles de 0 à 14 ans. Le rapport précise que l’excision est perçue comme une nécessité religieuse par 66% des femmes et 53% des hommes de 15 à 49 ans, tandis que 80% des femmes et 72% des hommes estiment que la pratique doit se poursuivre.

Ces chiffres illustrent l’ampleur du défi et le fossé persistant entre la volonté d’éradiquer une pratique aux conséquences sanitaires néfastes et des croyances qui entretiennent une confusion durable entre religion et coutume. Si le débat n’a pas été tranché officiellement par les autorités religieuses, plusieurs leaders reconnaissent que l’excision ne constitue pas une obligation, mais une recommandation. Cette nuance peine toutefois à infléchir les positions au sein des communautés, poussant les organisations de défense des droits des femmes à engager des discussions directes pour obtenir l’abandon de la pratique.

Convaincre la base

« À Nioro du Sahel, 35 villages ont signé une convention pour l’abandon des mutilations génitales féminines et du mariage des enfants », se félicite Mme Diawara Bintou Coulibaly, Présidente de l’Association pour la défense et le progrès de la femme (APDF). À travers ces conventions, l’organisation s’adresse directement aux communautés concernées, « parce que ce sont elles qui peuvent agir ». Le suivi est assuré par les autorités communales.

Pour venir à bout d’une pratique solidement ancrée, l’APDF estime toutefois que ces actions doivent être complétées par l’adoption d’une loi spécifique contre les violences basées sur le genre (VBG). « Nous poursuivons le plaidoyer pour l’adoption d’une loi spécifique anti-VBG », insiste Mme Diawara, soulignant le rôle dissuasif d’un tel cadre, y compris face à des acteurs de la sous-région où la pratique est déjà interdite.

Fatoumata Maguiraga

Moussa Abba Diallo: « Les financements ne suivent pas toujours l’augmentation des besoins humanitaires »

Conteneurs en souffrance : Une nouvelle entrave à l’approvisionnement

Après plusieurs mois de perturbations sur le corridor Dakar – Bamako, l’évacuation progressive des conteneurs bloqués au port de Dakar n’a pas encore levé toutes les contraintes logistiques. La gestion des conteneurs vides apparaît désormais comme une nouvelle source de tension pour l’approvisionnement du pays.

Plus de 2 000 conteneurs maliens étaient bloqués au port de Dakar fin 2025, à la suite de l’interdiction des camions hors gabarit, une situation aggravée par le contexte sécuritaire. À l’issue d’une mission officielle, les autorités maliennes ont obtenu un calendrier d’évacuation fixé au 24 février 2026. À quelques jours de cette échéance, la question du retour des conteneurs vides s’impose comme une contrainte supplémentaire pour l’approvisionnement national.

Les discussions menées à Dakar ont permis, le 21 novembre 2025, l’annulation des pénalités de stockage et une réduction progressive du stock. Celui-ci est passé de 939 conteneurs fin décembre à 304 unités, selon un communiqué du Conseil malien des chargeurs (CMC) publié le 3 février.

Alors que l’évacuation des conteneurs en souffrance au port de Dakar progresse, une autre difficulté logistique menace désormais l’équilibre de la chaîne d’approvisionnement.

Nouveau goulot d’étranglement

Dans son communiqué du 3 février 2026, le Conseil malien des chargeurs alerte sur la rétention de près de 4 000 conteneurs vides à l’intérieur du Mali par des chargeurs, transporteurs et transitaires. Cette situation est susceptible de perturber l’approvisionnement du pays et de durcir les conditions d’exploitation imposées aux opérateurs économiques par les armateurs.

S’agissant des conteneurs encore immobilisés au port de Dakar, le CMC précise qu’au 2 février 2026, 304 unités restaient en souffrance, avec une date butoir d’enlèvement fixée au 24 février, sans possibilité de dérogation.

Le blocage des conteneurs vides à Bamako s’explique par les modalités de prise en charge logistique. Selon le type d’importation, la compagnie maritime peut assurer le transport du port à Bamako et le retour du conteneur après livraison. Dans d’autres cas, sa responsabilité s’arrête au port de Dakar, le conteneur étant alors pris en charge par un transitaire ou un transporteur, contre le dépôt d’une caution.

« C’est sur ces cas qu’il y a problème », explique un responsable logistique. Sollicitant d’autres ports, certains opérateurs ne retournent pas les conteneurs à Dakar et les déposent dans les représentations locales des compagnies maritimes, une pratique jugée irrégulière. Auparavant, l’exportation du coton permettait de réutiliser ces conteneurs vides et de limiter ces déséquilibres. Ce mécanisme ne joue plus aujourd’hui.

Fatoumata Maguiraga

Mercato hivernal : Le point sur les mouvements des Aigles

Le mercato hivernal, ouvert le 1er janvier et clos le 2 février 2026 dans la majorité des championnats européens, a été marqué par plusieurs mouvements concernant les internationaux maliens. Prêts stratégiques, transferts définitifs et prolongations de contrat ont rythmé cette fenêtre pour les Aigles.

Plusieurs joueurs maliens ont changé d’environnement au cours de ce marché d’hiver, souvent dans le cadre de prêts destinés à gagner du temps de jeu.

C’est le cas du milieu défensif Sékou Koné, prêté par Manchester United au FC Lausanne Sport jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. C’est l’opportunité pour le jeune international de 20 ans, formé au Guidars FC de Bamako, de poursuivre sa progression dans un championnat compétitif.

Le défenseur Moussa Diarra rejoint pour sa part le RSC Anderlecht, en Belgique, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, en provenance du Deportivo Alavés. L’ancien Toulousain n’y a disputé que 3 matchs depuis le début de la saison.

Même formule pour l’attaquant Wilson Samaké, qui s’engage en première division bulgare avec le PFC Arda, en prêt assorti d’une option d’achat, après son passage à Bandırmaspor, en Turquie.

En Italie, le milieu de terrain Coli Saco, joueur de Naples, est cédé temporairement à la Casertana FC, en série C. Ce prêt intervient après une première expérience récente en Suisse, du côté d’Yverdon.

Prêts, transferts libres et prolongations

D’autres dossiers ont été conclus sous forme de transferts définitifs. Les Girondins de Bordeaux ont enrôlé le défenseur Almamy Touré, libre depuis la fin de son contrat avec Kaiserslautern. Déjà présent à l’entraînement avec le club, il s’est officiellement engagé après plusieurs semaines d’essai concluantes.

Le FC Nantes a également finalisé l’arrivée du milieu défensif Ibrahima Sissoko, en provenance de Bochum. L’international malien est désormais lié aux Canaris par un contrat courant jusqu’en 2028, signe d’un engagement sur la durée.

Dans le registre des prêts sortants, Clermont Foot 63 a envoyé son latéral Cheick Oumar Konaté en Grèce, à l’AE Kifisias, jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

Enfin, tous les mouvements n’ont pas rimé avec départs. À l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko a prolongé son contrat jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option, alors qu’il était courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 et de Premier League. C’est une marque de confiance forte pour l’attaquant malien, présent au club depuis 2017.

Mohamed Kenouvi

Banque africaine de l’énergie : Un nouvel outil financier continental lancé

L’Afrique vient d’entrer dans une phase concrète avec la mise en place opérationnelle de la Banque africaine de l’énergie, conçue pour financer les projets énergétiques du continent. L’institution ambitionne ainsi de mobiliser des ressources propres afin de réduire la dépendance aux financements extérieurs et de soutenir la souveraineté énergétique africaine.

Dévoilée au début de ce mois, la Banque africaine de l’énergie a franchi une étape déterminante avec la confirmation de son cadre institutionnel, de son siège et de ses premières orientations financières. Longtemps discutée au sein des instances africaines et internationales, cette banque spécialisée passe désormais du stade politique à celui de l’opérationnalisation.

La Banque africaine de l’énergie a été pensée pour répondre au déficit structurel de financement qui affecte le secteur énergétique africain. Malgré un potentiel important en hydrocarbures, en solaire, en hydraulique et en gaz, de nombreux projets peinent à voir le jour faute d’accès à des financements adaptés. Les banques internationales se montrent de plus en plus réticentes à soutenir certains projets énergétiques, tandis que les besoins du continent restent élevés.

Avec un capital initial annoncé à 5 milliards de dollars américains, soit environ 3 000 milliards de francs CFA, destiné au financement de projets de production, de transport, de stockage et de distribution d’énergie, la banque démarre. À moyen terme, ses promoteurs ambitionnent une capacité de mobilisation plus large, avec plusieurs dizaines de milliards de dollars attendues grâce à l’effet de levier financier.

Le siège a été fixé à Abuja, au Nigeria, et l’institution est portée par les États africains producteurs d’énergie en partenariat avec Afreximbank, qui apporte son expertise financière et son réseau continental, plusieurs pays ayant déjà versé leurs contributions initiales.

La banque se positionne ainsi comme un outil de financement africain destiné à soutenir de manière graduelle les énergies fossiles et renouvelables afin de répondre aux besoins immédiats des économies du continent tout en accompagnant la transition énergétique, sans dépendre exclusivement de financements extérieurs souvent assortis de conditions. Au-delà des montants annoncés, son lancement pose des enjeux de gouvernance, de sélection des projets et de transparence, son efficacité reposant sur sa capacité à financer des projets viables, à limiter les influences politiques et à produire des résultats mesurables. Activée début 2026, l’institution constitue ainsi un test pour la capacité de l’Afrique à financer son développement énergétique et à renforcer son autonomie stratégique.

Annulation des sanctions de l’UEMOA contre le Mali : Quelles conséquences juridiques ?

La Cour de justice de l’UEMOA a annulé le 28 janvier 2026 les sanctions prises en janvier 2022 contre le Mali. Cette décision marque un tournant juridique pour le droit communautaire ouest-africain, mais elle exclut toute possibilité de réparations financières pour Bamako.

La Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine a rendu son arrêt dans l’affaire opposant l’État du Mali à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union. En cause, les sanctions adoptées le 9 janvier 2022 à Accra pour contraindre les autorités de la Transition à présenter un chronogramme pour le retour à l’ordre constitutionnel.

La juridiction communautaire a estimé que ces mesures ne reposaient sur aucune base légale au regard des textes de l’UEMOA et en a prononcé l’annulation. La Cour s’est déclarée compétente, a jugé le recours recevable et a condamné la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA aux dépens.

Elle a toutefois précisé que la nullité ne produit effet qu’à partir de la date de l’arrêt. Ce point technique détermine directement la portée concrète de la décision.

Une décision qui renforce le contrôle du juge communautaire

Plusieurs observateurs y voient une affirmation nette de la primauté du droit communautaire sur la décision politique. L’analyste politique Cheick Oumar Diallo considère que l’arrêt désavoue une violation caractérisée des textes fondateurs de l’UEMOA et rappelle que l’action politique, même au plus haut niveau, demeure encadrée par le droit.

À ses yeux, cette décision crée un précédent important pour l’intégration régionale en posant une limite claire à l’usage de sanctions sans fondement juridique solide.

L’arrêt apporte aussi des précisions sur l’accès au juge communautaire. Pour Dr. Amidou Tidjani, enseignant-chercheur à l’Université Paris 13, une première conséquence majeure tient au statut même du requérant. « Le fait qu’un gouvernement soit issu d’un coup d’État ne le prive pas de la possibilité de saisir la Cour de justice de l’UEMOA et d’obtenir gain de cause », souligne-t-il. Selon lui, la qualité pour agir d’un État membre demeure entière, indépendamment de la nature du régime en place.

Le même universitaire met en avant une deuxième portée juridique. De son point de vue, les sanctions à caractère politique adoptées dans le cadre de la CEDEAO ne peuvent plus être automatiquement transposées et appliquées dans l’ordre juridique de l’UEMOA. En effet, en plus de ses propres sanctions additionnelles, l’UEMOA avait également endossé celles prises par la CEDEAO à l’encontre du Mali.

Pas de réparations pour Bamako

La question des dédommagements a rapidement émergé après le prononcé de l’arrêt. Sur ce point, la lecture des juristes est unanime : le Mali ne pourra pas obtenir réparation pour les préjudices liés à l’application des sanctions.

La Cour a en effet choisi de moduler les effets de sa décision dans le temps. L’annulation ne vaut qu’à compter du 28 janvier 2026, sans rétroactivité. Or les sanctions avaient déjà été levées depuis juillet 2022. Cette absence d’effet rétroactif ferme la voie à toute action indemnitaire fondée sur cette décision.

Robert Yougbaré, maître de conférences agrégé de droit public à l’Université Norbert Zongo, explique que ce mécanisme retire à l’annulation toute portée réparatrice. « En faisant courir les effets de la nullité à partir du jour du jugement, la Cour neutralise toute possibilité d’utiliser l’illégalité constatée pour réclamer une compensation. Le Mali gagne le procès sur le principe, mais se trouve privé d’arguments pour une éventuelle action en indemnisation », analyse-t-il.

Dr. Amidou Tidjani abonde dans le même sens. Il affirme que compte tenu de la modulation décidée par la Cour, le Mali ne pourra pas demander devant cette juridiction la réparation des conséquences dommageables de l’application des sanctions communautaires à son encontre.

L’arrêt de la Cour de justice de l’UEMOA ne répare donc pas le passé, mais il encadre plus strictement, pour l’avenir, le mécanisme juridique des sanctions régionales.

Mohamed Kenouvi

Cancer : Quatre cas sur dix évitables

Le monde pourrait enregistrer 35 millions de nouveaux cas de cancer d’ici à 2050. Environ une personne sur 5 développe un cancer au cours de sa vie. Mais 4 cas sur 10 pourraient être évités pour ce problème de santé mondiale, selon une nouvelle étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), publiée ce 3 février 2026, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie.

« En examinant les tendances dans les pays et les groupes de la population, nous pouvons donner aux pouvoirs publics et aux particuliers des informations plus précises qui contribuent à prévenir les cancers avant qu’ils ne se déclarent », déclare le responsable de la lutte contre le cancer à l’OMS, auteur du rapport. Le cancer est donc un problème de santé publique, dont une part importante pourrait être prévenue. Ces causes évitables vont du tabagisme, à l’obésité en passant par la consommation d’alcool ou l’inactivité physique.

Dans l’étude menée par l’OMS et le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), portant sur 30 causes de cancer évitables, on note aussi la pollution de l’air, le rayonnement ultraviolet et pour la première fois, 9 agents infectieux.

L’étude montre qu’en 2022, 37% des nouveaux cas de cancer (soit environ 7,1 millions de cas), étaient liés à des causes évitables. Les résultats de l’état démontrent donc le rôle primordial de la prévention dans la diminution de la charge du cancer.

A l’échelle mondiale, sur 36 types de cancer dans 185 pays, le tabagisme demeure la première cause de cancer évitable (15% des nouveaux), devant les infestions (10%) et l’alcool (3%). Les cancers du poumons, de l’estomac et du col de l’utérus, représentent près de la moitié des cas évitables dans le monde, chez les hommes et les femmes.

Disparités régionales

La charge des cancers évitables est plus élevée chez les hommes que les femmes. Ils représentent 45% des nouveaux cas contre 30% chez les femmes.

Chez les hommes, le tabagisme constitue le principal facteur de risque (23%), devant les infections (9%) et l’alcool (4%). Alors que chez les femmes, les infections sont la première cause (11%), devant le tabagisme (6%) et le surpoids (3%).

La charge du cancer varie également d’une région à l’autre du monde. Elle est de 24% en Afrique du nord et en Asie de l’ouest et de 38% en Afrique subsaharienne chez les femmes.

Besoins humanitaires : L’urgence s’installe face au recul des financements

La crise humanitaire s’inscrit désormais dans la durée, avec des besoins en hausse constante et des financements qui peinent à suivre. À l’approche d’un nouveau Plan de réponse, l’écart entre l’ampleur des vulnérabilités et les moyens mobilisés apparaît plus marqué que jamais.

La présentation annuelle d’un Plan de réponse humanitaire constitue un moment-clé pour évaluer l’évolution des vulnérabilités et la capacité collective à y répondre. Au Mali, cet exercice dépasse désormais la logique d’une planification conjoncturelle. Il s’inscrit dans une dynamique plus profonde, marquée par l’installation durable de l’urgence et par une tension persistante entre besoins humanitaires et ressources disponibles.

Les données consolidées pour les dernières années confirment cette tendance. Environ 6,4 millions de personnes sont aujourd’hui identifiées comme ayant besoin d’une assistance humanitaire. Parmi elles, 5,1 millions sont ciblées par les interventions prévues dans le cadre du prochain Plan, soit près de 21 à 22% de la population nationale, l’équivalent d’un Malien sur cinq. Ce ratio illustre une crise qui ne relève plus d’un choc ponctuel, mais d’un phénomène structurel.

Pour Yaya Mémé, Coordinateur national éducation de l’ONG AMSS, cette situation s’inscrit dans une crise humanitaire multidimensionnelle installée dans la durée, nourrie par l’enchaînement des conflits, des chocs climatiques, des déplacements massifs de populations et de l’insécurité alimentaire, dans un contexte de croissance économique limitée. Selon lui, l’accumulation de ces facteurs a contribué à élargir et complexifier les besoins sur l’ensemble du territoire.

Sous-financement structurel

Sur le plan financier, l’écart entre les besoins exprimés et les ressources mobilisées demeure significatif. Pour l’année 2025, les besoins du Plan de réponse humanitaire avaient été évalués à 771,3 millions de dollars américains, soit près de 463 milliards de francs CFA. À la date de consolidation, les financements mobilisés atteignaient environ 164,1 millions de dollars, correspondant à un taux de couverture d’environ 21%.

Selon Yaya Mémé, ce niveau de financement place le Mali parmi les appels humanitaires les moins financés à l’échelle mondiale, alors même que les besoins ont continué de progresser. Même en intégrant les financements humanitaires déclarés hors plan, le volume total reste très inférieur aux montants requis.

Ce sous-financement chronique pèse directement sur la nature et l’ampleur de la réponse humanitaire. Alassane Maïga, gestionnaire de programmes spécialisé dans le nexus humanitaire, paix et développement, estime que cette situation s’inscrit dans une crise de financement plus large, dans un contexte international de plus en plus contraint. Il souligne notamment la transformation progressive de sites d’accueil d’urgence en installations de long terme, sans services durables ni perspectives de stabilisation.

Faute de ressources suffisantes, les acteurs humanitaires sont contraints d’opérer des arbitrages permanents. La priorisation devient un principe structurant de l’intervention, conduisant à concentrer les efforts sur les situations jugées les plus critiques au détriment d’autres besoins pourtant identifiés. Cette gestion de la rareté transforme progressivement l’action humanitaire en un exercice d’équilibre constant.

Déplacements prolongés

La situation des personnes déplacées internes (PDI) illustre cette pression structurelle. Le Mali compte environ 414 524 déplacés internes. Une part importante vit dans des situations de déplacement prolongé, avec des besoins croissants en matière de logement, de protection, de moyens de subsistance et d’accès aux services sociaux de base. Les ressources disponibles permettent le plus souvent d’apporter une réponse partielle, centrée sur l’urgence immédiate, sans offrir de perspectives à moyen terme.

Pour M. Maïga, la persistance de ces déplacements, combinée à l’absence de solutions durables pour les déplacés, les retournés et les réfugiés, maintient des centaines de milliers de personnes dans une vulnérabilité prolongée, avec des besoins qui dépassent désormais la seule réponse d’urgence.

Yaya Mémé observe par ailleurs que les besoins humanitaires ont progressé d’environ 10% par rapport à 2024, sous l’effet conjugué de la persistance des conflits, des blocages sécuritaires et des déplacements de populations. Selon lui, la réponse humanitaire limitée n’affecte pas uniquement les personnes déplacées, mais pèse également sur les communautés hôtes, de plus en plus sollicitées sans accompagnement suffisant, notamment dans les régions du Nord et du Centre.

Éducation sous tension

Le secteur de l’éducation figure parmi les plus durement touchés. À l’échelle nationale, 2 314 écoles restent fermées en raison de l’insécurité, privant 694 200 enfants d’accès à l’enseignement. D’après Yaya Mémé, le manque de financements a profondément fragilisé l’éducation en situation d’urgence, affectant non seulement les enfants privés d’école, mais aussi des milliers d’enseignants, dans un contexte où les capacités de soutien ont été fortement réduites.

Ena El Mehdi, responsable des programmes éducation et protection au sein de l’ONG Educo, souligne que « ce niveau de sous-financement expose directement les enfants à des risques accrus de déscolarisation et de violations graves, dans des régions déjà fragilisées comme le Centre et le Sud du pays ». Il relève que la réduction des financements a conduit à la suspension ou à la fragilisation de nombreux programmes éducatifs et de protection, laissant des milliers d’enfants sans accompagnement psychosocial malgré l’ampleur des besoins liés aux conflits.

Ces dynamiques ont des répercussions directes sur la protection de l’enfance, la cohésion sociale et les perspectives de développement à long terme. Pourtant, l’éducation en situation d’urgence demeure l’un des secteurs les moins financés, malgré son rôle reconnu dans la prévention des risques et le renforcement de la résilience.

Santé et protection affectées

Dans le domaine de la santé, les besoins continuent également de s’intensifier. Environ 3,7 millions de personnes nécessitent un accès à des soins de santé essentiels. L’insécurité, l’éloignement géographique de certaines localités et la fragilité des infrastructures sanitaires limitent l’accès aux services, en particulier dans les zones les plus affectées par le conflit. Les difficultés d’approvisionnement, le manque de personnel qualifié et la pression sur les structures existantes accentuent les vulnérabilités des populations concernées.

Maïga relève que les contraintes financières ont entraîné une réduction des capacités opérationnelles dans plusieurs zones critiques, affectant la disponibilité des services de santé primaires, des cliniques mobiles et des stocks de médicaments essentiels.

Les enjeux de protection traversent l’ensemble de la réponse humanitaire. Près de 3,1 millions de personnes sont identifiées comme ayant besoin de services de protection, mais seules 1,6 million sont effectivement ciblées par les interventions prévues. Violences basées sur le genre, violations des droits de l’enfant, risques liés aux déplacements et à l’insécurité figurent parmi les préoccupations majeures, accentuées par l’insuffisance des ressources consacrées aux mécanismes de prévention et de prise en charge.

Crise négligée

À ces défis internes s’ajoute un environnement international marqué par une contraction globale des financements humanitaires. Depuis plusieurs années, le Mali est régulièrement identifié par le Conseil norvégien pour les réfugiés comme l’une des crises humanitaires les plus négligées à l’échelle mondiale, en raison d’une combinaison persistante de sous-financement, de faible couverture médiatique internationale et d’attention politique limitée, malgré des besoins élevés et durables.

Maïga souligne que le retrait brutal de certains financements majeurs a eu un effet immédiat sur les opérations humanitaires, entraînant l’arrêt ou la réduction de programmes structurants. Yaya Mémé observe de son côté que cette contraction financière a conduit à la fermeture de programmes et à la réduction des capacités opérationnelles de nombreuses ONG, nationales comme internationales.

Présente sur le terrain, l’ONG AMSODE constate également une progression continue des besoins humanitaires, alimentée par les conflits, les déplacements et les chocs climatiques, dans un contexte où les financements ne suivent pas toujours cette dynamique. L’organisation relève que la contrainte financière pousse les acteurs humanitaires à privilégier des interventions plus ciblées et intégrées, en donnant un rôle central aux ONG nationales dans l’identification des besoins locaux et l’accès aux zones difficiles. Le sous-financement fragilise particulièrement la protection, l’éducation et l’accès à l’eau, tout en renforçant l’importance de la localisation de l’aide et de l’implication des communautés.

De son côté, Amina Dicko, responsable de l’ONG Solidaris 223, estime que le faible niveau de financement du Plan 2025 a creusé l’écart entre les besoins réels des populations vulnérables et les capacités de réponse, en particulier pour les femmes, les filles et les déplacés internes. Elle souligne une réduction du nombre de bénéficiaires et un recentrage sur l’urgence au détriment de la prévention et de la résilience. Face à ces contraintes, Solidaris 223 mise sur le renforcement des partenariats locaux, la mutualisation des ressources et des actions communautaires à fort impact, tout en plaidant pour un Plan 2026 plus inclusif et des financements plus flexibles au profit des acteurs locaux.

En attente du Plan 2026

La multiplication des crises à l’échelle mondiale, combinée aux ajustements budgétaires opérés par plusieurs pays donateurs, exerce une pression intense sur le système humanitaire international. Les appels à la priorisation et à l’efficacité s’inscrivent dans un contexte où les besoins progressent plus rapidement que les financements mobilisés.

Dans ce cadre, le nouveau Plan de réponse humanitaire s’inscrit dans une logique de priorisation et de gestion d’une urgence désormais structurelle. Pour M. Maïga, il devra à la fois jouer un rôle d’alerte auprès des bailleurs et servir de cadre pour renforcer les passerelles entre urgence, relèvement et développement, afin de limiter l’installation durable de l’assistance humanitaire.

À l’approche de son lancement, l’enjeu ne se limite plus à l’actualisation des chiffres. Les éléments disponibles décrivent une crise installée dans la durée, marquée par une réponse sous contrainte et une pression constante sur les populations comme sur les acteurs humanitaires. Pour Yaya Mémé, dans un contexte de ressources encore plus limitées, la réponse devrait se concentrer prioritairement sur le sauvetage des vies et les zones les plus affectées par l’insécurité et les chocs climatiques, au risque de laisser persister des vulnérabilités structurelles.