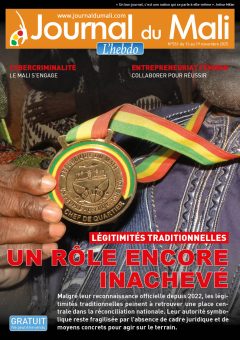

À l’occasion de la Journée nationale des légitimités traditionnelles, célébrée le 11 novembre 2025 à Bamako, l’Amenokal Alhaj Alhassane Ag Mehdi, Président du Conseil supérieur des Imiticha, revient sur l’affaiblissement des autorités traditionnelles, leur rôle dans la paix et la manière de reconstruire la cohésion sociale. Dans cet entretien, il livre une analyse franche, appuyée sur son discours officiel et ses propos recueillis.

Quel rôle concret les légitimités traditionnelles doivent-elles jouer aujourd’hui dans la paix au Mali ?

Les légitimités traditionnelles sont plus anciennes que l’État moderne. Elles ont toujours géré et stabilisé leurs communautés grâce à des mécanismes culturels, historiques, éthiques et moraux capables de prévenir le conflit et de consolider la paix. Elles peuvent continuer à jouer ce rôle, mais seulement si elles sont revalorisées et si on leur rend leur identité et leur autorité dans le temps.

Aujourd’hui, elles ont été réduites au simple rôle de relais administratif, ce qui les vide de leur essence. Si on leur redonne les moyens et la reconnaissance nécessaires, elles peuvent stabiliser le pays, car elles connaissent les populations et possèdent l’expérience du dialogue.

Comment restaurer cette autorité dans les zones où elle est contestée ?

L’affaiblissement est général. Il n’existe plus aucune zone où les légitimités conservent l’autorité qu’elles avaient autrefois. Elles ne sont plus écoutées, leur parole n’est plus déterminante, et beaucoup vivent dans une grande précarité. Une autorité sans moyens ne peut pas exercer son autorité.

Pour restaurer leur place, il faut améliorer leurs conditions de vie, mener des réformes administratives et politiques, et leur rendre leur rôle historique. Sans cela, l’autorité restera affaiblie et contestée.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

En quoi les valeurs et pratiques traditionnelles peuvent-elles compléter la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ?

La Charte aurait dû être élaborée d’abord par les légitimités traditionnelles. Elles ont l’expérience et l’expertise pour proposer un document véritablement enraciné dans les réalités du pays.

Aujourd’hui, elles sont invitées dans les consultations, mais on ne les écoute pas. Pour qu’elles contribuent réellement, il faut leur remettre la Charte afin qu’elles se l’approprient, l’amendent et l’adaptent aux spécificités de chaque région. Les réalités de Kidal ne sont pas celles de Kayes ou Sikasso. Toutes les propositions fondées sur l’expérience et la connaissance du terrain doivent être prises en compte.

Comment éviter l’instrumentalisation politique des chefferies et légitimités traditionnelles ?

C’est l’un des problèmes les plus graves. Les chefferies étaient autrefois des autorités reconnues, mais aujourd’hui elles sont instrumentalisées et réduites à un rôle de transmission administrative.

Or leur rôle est double : relais de l’administration, mais aussi conseillères de l’État. Ce second rôle, essentiel pour la paix et la stabilité, n’est plus exercé. Tant que l’État n’écoutera pas les légitimités et ne prendra pas en compte leur expertise, l’instrumentalisation continuera.

Quelles mesures urgentes recommanderiez-vous pour relancer la confiance entre les communautés ?

La première mesure, c’est le dialogue. Mais un dialogue fondé sur la vérité, le courage, l’intérêt général et un climat apaisé.

Cependant, la crise la plus profonde n’est pas d’abord entre les communautés. Elle est entre l’État et les communautés. Tant que cette confiance supérieure n’est pas restaurée, toutes les autres réconciliations seront difficiles.

Une fois que l’État et les communautés renouent la confiance, la cohésion locale suit naturellement, et le travail des autorités traditionnelles devient plus facile.

Un dernier mot sur la Journée nationale des légitimités traditionnelles ?

Cette 5ᵉ édition doit être un tournant. Elle doit ouvrir la voie à la redynamisation des autorités traditionnelles à tous les niveaux territoriaux, à la promotion du dialogue intra et intercommunautaire, au renforcement de leur leadership, à l’amélioration de leurs conditions de vie et à la mise en œuvre d’un plan d’action national ambitieux.

C’est ainsi que les légitimités traditionnelles pourront jouer pleinement leur rôle dans l’éducation, la gouvernance et la construction du Maliden Kura.