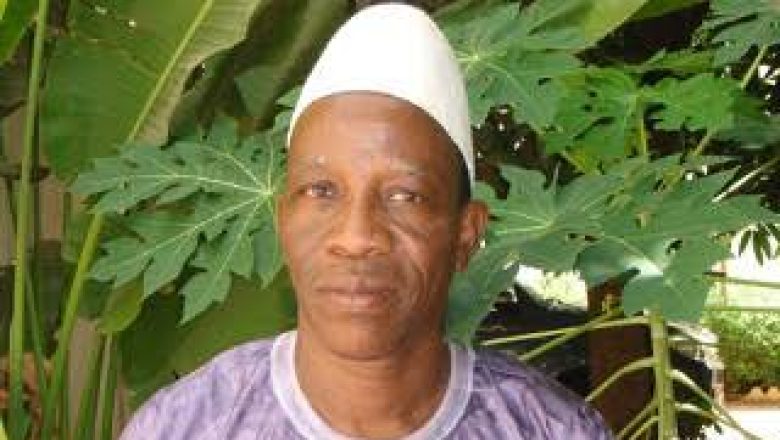

À l’occasion de la Journée nationale des légitimités traditionnelles célébrée le 11 novembre, Mohamed Ben Chérif Diabaté analyse la place actuelle des autorités coutumières, les défis de leur reconnaissance et leur rôle dans la cohésion nationale. Dans cet entretien, il revient sur l’importance de les former, de mieux les encadrer et de créer un cadre national de coordination.

Comment définiriez-vous la place de la légitimité traditionnelle dans la société malienne aujourd’hui ?

Pour moi, la légitimité traditionnelle occupe la place d’espoir. La population malienne place beaucoup d’attentes en elle : elle la consulte, s’y réfère, et la considère comme un véritable fusible social. Dans une société aux références multiples, les légitimités incarnent encore le recours naturel lorsqu’un problème se pose ou lorsqu’une orientation est nécessaire. Leur rôle reste fondamental.

À quoi sert concrètement la Journée nationale du 11 novembre, si sa portée reste encore peu visible dans l’espace public ?

Ceux qui ont initié cette journée méritent d’être salués. Mais pour que l’adhésion soit totale, il faut expliquer le mobile : pourquoi cette journée a été créée, ce qu’elle vise, et pourquoi elle concerne toutes les communautés.

Nous vivons dans un pays où plus de 90 % de la population est analphabète. Avec une diversité culturelle immense — un Malinké de Kangaba n’est pas identique à un Malinké de Bafoulabé, un Peul du Fouta n’est pas le même qu’un Peul du Macina — il est essentiel d’informer, de sensibiliser, d’expliquer. Si cela est fait, le peuple s’engagera et s’impliquera. C’est le seul moyen pour que cette journée prenne tout son sens.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

Pourquoi l’État reconnaît-il aujourd’hui les légitimités traditionnelles, alors qu’une partie de la société semblait s’en détacher ?

Depuis l’époque du Soudan, les légitimités traditionnelles ont gouverné nos villages, nos fractions, nos royaumes et nos empires. Elles étaient là bien avant l’État moderne, et c’est ce système que le colonisateur a trouvé en arrivant.

Se détacher d’elles, c’est perdre ses repères. Ceux qui les reconnaissent aujourd’hui savent ce qu’elles représentent. Mais une partie de la population ne connaît pas son histoire, ne sait pas ce que les légitimités ont apporté. C’est cette méconnaissance qui explique parfois le détachement. Ceux qui ont reconnu leur importance ont bien réfléchi et ont eu raison.

Dans le contexte actuel des conflits et fractures sociales, quel rôle les chefs traditionnels peuvent-ils jouer dans la médiation et le rétablissement de la confiance ?

Ils ont un rôle déterminant, mais il faut les former. Le monde évolue, les réalités changent, et ce qui était valable hier ne l’est pas forcément aujourd’hui.

Les légitimités doivent être formées aux techniques de résolution des conflits, aux mécanismes de cohésion sociale, au programme national d’éducation aux valeurs. Elles doivent aussi travailler en synergie avec l’administration, les services judiciaires et les communautés.

Avec cet accompagnement, elles peuvent jouer un rôle majeur dans la médiation et la reconstruction de la confiance.

Que faudrait-il mettre en place pour que les légitimités redeviennent des acteurs structurants de l’éducation civique, de la cohésion et de la transmission des valeurs ?

Il faut créer un cadre national : un cadre de formation, de coordination, d’information et de sensibilisation.

Je propose la mise en place d’une Coordination nationale des légitimités traditionnelles, dotée d’un contenu administratif et juridique solide, s’appuyant autant sur les compétences modernes que sur le savoir endogène positif.

Avec ce cadre, les légitimités pourront contribuer efficacement à l’éducation civique, à la cohésion sociale, à la consolidation de la paix et à la construction nationale.