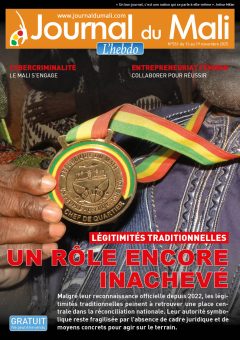

Cette année, la Journée nationale des légitimités traditionnelles, célébrée chaque 11 novembre depuis son instauration par décret en 2022, est passée presque inaperçue, malgré sa promesse de renforcer le rôle des autorités traditionnelles dans la réconciliation nationale. Si cette reconnaissance symbolique est un pas en avant, elle demeure insuffisante face à la réalité du terrain, où leur autorité reste souvent marginalisée.

Les légitimités traditionnelles maliennes, bien que célébrées et reconnues par l’État, n’ont toujours pas un cadre juridique et fonctionnel solide dans la gestion de la paix et de la réconciliation. Leur contribution est déterminante mais leur capacité à agir efficacement demeure encore limitée. Cette réalité a été soulevée par plusieurs acteurs de terrain, qui estiment que malgré le décret de 2022 leur rôle est encore insuffisamment valorisé.

Si la Journée nationale des légitimités traditionnelles, instaurée par décret en 2022 et célébrée chaque 11 novembre, marque un tournant symbolique, elle souffre cependant d’une insuffisance d’explications sur son objectif concret. Selon Mohamed Ben Chérif Diabaté, expert en gouvernance traditionnelle, cette initiative aurait gagné en légitimité si elle avait été accompagnée d’une sensibilisation plus approfondie des populations. La diversité culturelle et régionale du Mali nécessite en effet une approche plus inclusive et plus explicite pour garantir son efficacité. De plus, il rappelle que cette reconnaissance ne suffit pas à restaurer l’autorité réelle des légitimités traditionnelles, souvent fragilisées par un manque de ressources et un rôle réduit à celui de simples relais administratifs.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

Cadre flou

Les textes législatifs tels que l’article 179 de la Constitution de 2023 et la Charte nationale pour la paix de 2025 évoquent leur reconnaissance, mais aucun cadre juridique précis ne leur confère un pouvoir réel dans la gouvernance ou la résolution des tensions locales. L’Accord d’Alger de 2015, qui les avait intégrées dans le processus de médiation, a perdu de son efficacité en janvier 2024, laissant place à une incertitude croissante quant à leur rôle dans les mécanismes de paix.

Les légitimités traditionnelles occupent une place stratégique dans la société malienne, mais leur rôle reste flou faute de cadre juridique solide. Leur autorité, bien que reconnue par l’État, est souvent éclipsée par l’absence de moyens adaptés pour agir. Les chefs traditionnels, qui exercent un pouvoir informel mais essentiel dans les communautés rurales, sont souvent réduits à des rôles administratifs de peu d’envergure. Ils sont pourtant vus par la population comme un « fusible » permettant de prévenir l’explosion de tensions sociales. Comme l’explique Mohamed Ben Chérif Diabaté, ces autorités représentent un espoir pour la population malienne, qui les consulte fréquemment pour résoudre les conflits avant qu’ils ne dégénèrent. Le président du Conseil Supérieur des Imiticha, El Hassan Ag Elmehdi, souligne que les légitimités traditionnelles, bien que profondément ancrées dans l’histoire du Mali, ont été marginalisées par les politiques de centralisation, ce qui a affaibli leur autorité dans les processus de médiation.

Exemples réussis sous d’autres cieux

Les exemples d’autres pays africains montrent que les légitimités traditionnelles peuvent être un atout pour la paix et la réconciliation, à condition qu’elles soient intégrées dans un cadre juridique formel. En Afrique du Sud, la Constitution de 1996 a accordé un rôle aux chefs traditionnels, leur permettant de participer aux décisions concernant les terres et les affaires communautaires. De même, au Ghana, les Houses of Chiefs jouent un rôle crucial dans les négociations de paix. Ces exemples montrent qu’un cadre légal clair et un soutien constant permettent à ces autorités de jouer un rôle central dans la gouvernance et la réconciliation.

Malgré leur rôle fondamental, la légitimité de ces autorités est contestée, notamment dans un contexte où les jeunes générations semblent se détourner des valeurs traditionnelles au profit de modèles plus modernes. L’évolution rapide de la société malienne et les influences extérieures, notamment numériques, ont créé un fossé entre les générations. Le Chef de quartier de Fadjiguila à Bamako, Abdou Diarra, souligne cependant que de nombreux jeunes reviennent vers leurs racines lorsque l’État reconnaît et soutient l’importance de la tradition. Cette évolution pourrait offrir un terrain fertile pour restaurer le lien intergénérationnel et renforcer la place des autorités traditionnelles. Abdou Diarra insiste sur le fait que la reconnaissance des légitimités traditionnelles doit être accompagnée de mesures concrètes, comme la mise à disposition de moyens matériels et logistiques pour qu’elles puissent remplir efficacement leur rôle de médiation.

Modernité et tradition

El Hassan Ag Elmehdi, Président du Conseil Supérieur des Imiticha, abonde dans ce sens en rappelant que les légitimités traditionnelles sont plus anciennes que les États modernes et ont toujours joué un rôle important dans la gestion des conflits. Cependant, leur autorité a été affaiblie par des politiques de centralisation, qui ont marginalisé ces leaders, les transformant souvent en simples relais de l’administration centrale. Pour qu’elles jouent leur rôle historique dans la médiation et la réconciliation, Ag Elmehdi appelle à une revalorisation de leur fonction à travers des réformes administratives et politiques. Il souligne également la nécessité de leur donner des moyens d’action et de leur conférer un véritable pouvoir d’intervention.

Les chefs traditionnels, comme l’Imam Salia Sanogo, Conseiller du Chef de quartier de Fadjiguila, mettent également l’accent sur l’importance du dialogue dans la résolution des conflits. Selon lui, leur rôle de médiateur est essentiel dans la restauration de la paix, surtout au niveau local. L’Imam note que la reconnaissance des légitimités traditionnelles par l’État et la mise en place d’espaces de dialogue intergénérationnels sont des éléments cruciaux pour garantir la stabilité sociale et le respect des coutumes. Dans ce contexte, la création de cadres de concertation nationale, comme le propose Mohamed Ben Chérif Diabaté, apparaît comme une solution potentielle pour renforcer leur efficacité et leur intégration dans les mécanismes de gouvernance.

N’tji Diarra, Conseiller communal de la Jeunesse en Commune I, souligne quant à lui l’importance de redonner de la place aux légitimités traditionnelles, en particulier dans un contexte où les structures modernes ont marginalisé ces autorités. Il note que la reconnaissance du Président de la Transition a permis un retour progressif des valeurs traditionnelles dans le débat public, mais qu’il est nécessaire d’aller plus loin. Pour cela, N’tji Diarra plaide pour l’utilisation des espaces de dialogue modernes, tels que les radios communautaires, les plateformes numériques et les réseaux sociaux, afin de mieux transmettre les valeurs traditionnelles et de renforcer la transmission intergénérationnelle. L’État, selon lui, doit appuyer ces initiatives pour faciliter ce retour aux racines culturelles.

Défis persistants

La réconciliation entre les générations et la réhabilitation du rôle des légitimités traditionnelles passent également par la formation continue de ces leaders. Comme le souligne M. Diabaté, la formation en médiation, gestion des conflits et cohésion sociale est indispensable pour que ces autorités puissent exercer pleinement leur rôle de réconciliation. De son côté, M. Ag Elmehdi va plus loin en proposant l’instauration d’un cadre juridique pour coordonner l’action des légitimités traditionnelles, pour leur permettre ainsi de mieux structurer leurs interventions et de participer activement aux processus de gouvernance et de réconciliation nationale.

Les légitimités traditionnelles, malgré leur statut symbolique, ont un rôle clé à jouer dans la paix et la réconciliation au Mali. Toutefois, leur pleine reconnaissance passe par une révision du cadre juridique qui les encadre et par un soutien institutionnel renforcé. Si l’État souhaite véritablement capitaliser sur le potentiel des chefs traditionnels pour renforcer la cohésion sociale et restaurer la confiance entre les communautés, il est impératif de leur fournir les moyens nécessaires pour tenir ce rôle central. En l’absence de ces ajustements, leur influence restera limitée à des fonctions administratives et la réconciliation sociale, pourtant indispensable à la paix, sera inachevée.

Massiré Diop