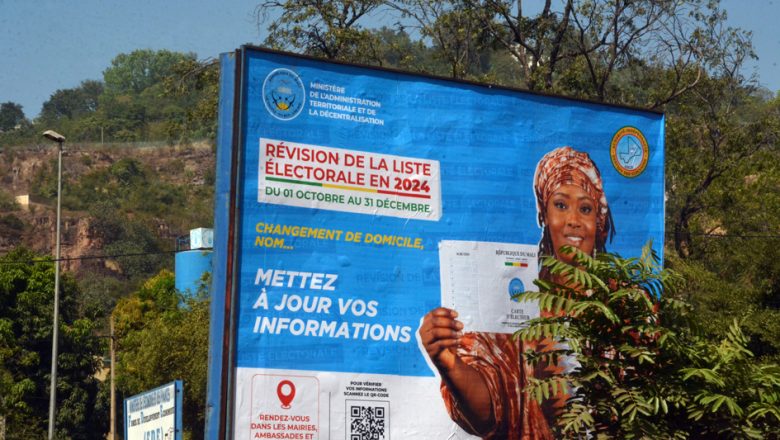

La révision annuelle des listes électorales a démarré le 1er octobre et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2025. Mais cette année, pour la première fois, l’exercice se déroule sans la participation des partis politiques, dissous depuis mai dernier. Une situation qui soulève des questions sur la transparence et l’inclusivité de cette révision.

La révision annuelle des listes électorales (RALE) est une opération inscrite dans la Loi électorale, modifiée par l’Ordonnance N°2024-022 du 31 décembre 2024. Elle confère à l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) la responsabilité d’actualiser le fichier électoral, avec l’appui du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

Concrètement, il s’agit d’inscrire les nouveaux majeurs, de radier les personnes décédées, de corriger les erreurs matérielles et de prendre en compte les changements de résidence ou de circonscription électorale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

L’opération se déroule dans les 845 communes du pays, dans les 7 arrondissements de Bamako et dans 48 missions diplomatiques et postes consulaires à l’étranger.

Les partis politiques absents

Si, sur le plan technique, la RALE 2025 suit son calendrier habituel – du 1er octobre au 31 décembre – le contexte politique actuel la rend particulièrement sensible.

Depuis la dissolution de tous les partis politiques, en mai dernier, aucune formation n’est plus habilitée à participer aux commissions locales de révision, qui regroupaient traditionnellement les représentants de l’administration, de la société civile et des partis. Désormais, seuls les représentants des services techniques et des autorités administratives supervisent les opérations.

Transparence incertaine ?

Ce changement modifie l’équilibre du contrôle citoyen et alimente des inquiétudes sur la transparence du processus. Selon le Premier ministre et ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général Abdoulaye Maïga, « toutes les dispositions logistiques et administratives ont été prises pour assurer le bon déroulement des opérations ».

Mais pour de nombreux analystes la réussite et la transparence de la révision des listes ne dépendent pas seulement des moyens techniques et administratifs. « Il faut un contrôle pluraliste du processus, or celui-ci n’existe plus », estime Omar Sidibé, analyste politique. « Même la société civile ne peut pas jouer pleinement ce rôle, car elle n’a ni les moyens logistiques ni la légitimité populaire des formations politiques », affirme-t-il.

De nombreuses conséquences

Selon un autre analyste politique qui a requis l’anonymat, cette absence d’acteurs politiques crée également « un vide démocratique qui affaiblit la crédibilité de la révision ». Il ajoute que « la présence des partis dans les commissions locales permettait une forme de contre-pouvoir et de vigilance citoyenne. Leur exclusion laisse le champ libre à une administration déjà perçue comme dépendante du pouvoir ».

Sur le terrain, plusieurs observateurs craignent également un ralentissement du rythme d’inscription des nouveaux électeurs, notamment dans les zones rurales. Sans les relais locaux des partis, souvent les plus actifs pour mobiliser les citoyens, la sensibilisation à l’inscription pourrait être moins dynamique.

À l’intérieur du pays, des campagnes de sensibilisation ont démarré depuis le 3 octobre dernier dans certaines localités pour encourager la participation massive des populations, mais l’affluence reste timide dans les communes. « Dans notre commune, les gens ignorent même que la révision a commencé », confie une source locale à Douentza. Selon elle, « les partis, malgré leurs défauts, jouaient un rôle-clé de relais entre l’administration et les électeurs ».

Un test pour la crédibilité des futures élections

Dans un contexte de transition prolongée et de désorganisation du champ partisan, la réussite ou l’échec de la révision annuelle des listes électorales en cours, ainsi que dans les années à venir, sans participation des acteurs politiques, pèsera lourd sur la crédibilité des futurs scrutins, même si les élections ne sont envisagées au plus tôt qu’à partir de 2030.

Pour Omar Sidibé, « si l’AIGE parvient à garantir une révision rigoureuse et transparente, ce sera un signal positif. Mais si le processus est opaque, il accentuera la méfiance des citoyens envers les institutions ».

Mohamed Kenouvi