La suspension momentanée du fret maritime par CMA CGM et MSC a révélé la fragilité logistique du Mali, fortement dépendant des ports voisins. Cette crise met en avant les limites des corridors actuels et l’urgence d’une réorganisation capable de sécuriser durablement les approvisionnements.

Début novembre, les deux principaux transporteurs maritimes qui desservent le Mali, CMA CGM et MSC, annonçaient la suspension de leurs activités en direction du pays. Une mesure lourde de conséquences, qui menaçait d’asphyxier une économie déjà fragilisée par la pénurie de carburant déclenchée mi-septembre après plusieurs attaques terroristes contre les convois. Si les deux compagnies sont finalement revenues sur leurs décisions, cet épisode met en lumière, avec une grande acuité, les défis structurels du Mali entre besoin de souveraineté logistique et dépendance persistante aux corridors extérieurs.

Plusieurs transitaires indiquent qu’avant même les suspensions, plus de 60% des importations maliennes arrivaient avec des retards liés à l’encombrement croissant des plateformes portuaires. Plusieurs opérateurs rappellent également que les coûts logistiques avaient déjà augmenté de 15 à 20% depuis septembre en raison de la tension sur les flux régionaux. Ces surcoûts ont particulièrement touché les importateurs de produits alimentaires, dont les délais de rotation sont plus sensibles aux perturbations.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

On se souvient que le 8 novembre 2025, à l’issue d’une réunion d’urgence, les autorités maliennes ont obtenu de CMA CGM et de MSC la reprise de leurs activités. Une issue heureuse à une crise qui menaçait d’en amplifier une autre. La compagnie MSC avait suspendu le 7 novembre son trafic « jusqu’à nouvel ordre » pour des raisons de sécurité, tandis que CMA CGM avait arrêté ses envois dès le 4 novembre, avant d’annoncer une reprise partielle dès le 6. Ces interruptions successives ont perturbé un approvisionnement déjà fragilisé sur les corridors Dakar – Bamako et Abidjan – Bamako, deux axes devenus stratégiques dans la distribution du carburant et des biens essentiels. Les transitaires reconnaissent que cette succession d’annonces a créé un effet domino sur les commandes en attente, accentuant l’incertitude chez les opérateurs économiques.

Le Mali, pays enclavé, dépend fortement de ses voisins. Ainsi, 65 à 70% du fret maritime transite par le port de Dakar, 20 à 25% par Abidjan et le reste par Lomé, Tema, Conakry ou Nouakchott. Les importations annuelles sont évaluées entre 5 et 6 millions de tonnes, dont près de 30% sont transportées par CMA CGM. Les rapports logistiques régionaux classent d’ailleurs le Mali parmi les pays les plus vulnérables aux perturbations portuaires en Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, au troisième trimestre 2025, CMA CGM a enregistré une baisse de 11,3% de son chiffre d’affaires, ramené à 14 milliards de dollars, et une chute de 72% de son bénéfice net (749 millions de dollars), reflet d’un marché mondial du fret en contraction. La combinaison de cette tendance mondiale et des contraintes locales a accentué la pression sur les corridors d’accès au Mali. Certains acteurs estiment que le pays doit désormais anticiper ce type de fluctuations internationales pour limiter les ruptures d’approvisionnement.

Négociations opportunes

Les opérateurs maritimes ont justifié leurs suspensions par l’insécurité persistante le long des corridors. « En continuant d’acheminer les marchandises, ils prenaient le risque de perdre des cargaisons », explique le Dr Sékou Diakité, enseignant-chercheur à la FSEG. Selon lui, la reprise des activités a été conditionnée à des garanties nouvelles sur la sécurisation des axes routiers, mais aussi par l’ampleur des pertes financières que représentaient les marchandises bloquées dans les ports. Dans certains terminaux, des marchandises sensibles approchaient même de leur date limite de stockage, ce qui a pesé lourd dans les discussions.

Les enjeux étaient économiques autant que sécuritaires. L’État devait garantir l’arrivée des produits essentiels pour éviter une flambée des prix, tandis que les compagnies cherchaient à préserver la continuité de leurs activités dans un contexte marqué par une forte volatilité du fret international. Ces fluctuations ont aussi perturbé la planification des importations, obligeant plusieurs entreprises à revoir leurs calendriers d’approvisionnement.

« La continentalité n’est pas un handicap et le Mali est habitué à gérer ce genre de situation », estime pour sa part Djibril Tall, responsable de la FENAGROUP. Pour Dr Diakité, si l’État ne peut compenser toutes les pertes potentielles, il lui revient de rassurer les opérateurs en proposant des clauses de sécurisation ou de coopération renforcée afin de maintenir la fluidité du commerce. Selon plusieurs opérateurs, chaque semaine de blocage représente entre 2 et 3 milliards de francs CFA de pertes cumulées sur les importations stratégiques.

L’État est également invité à intensifier ses partenariats avec les pays côtiers pour sécuriser les voies d’accès, notamment via Dakar, Abidjan, Conakry et Nouakchott. Dans cette période exceptionnelle, il est également recommandé de négocier avec le Bénin, le Togo et le Ghana afin d’obtenir des facilités temporaires, notamment sur les frais de magasinage ou d’entreposage.

Gérer l’urgence

Au Port autonome de Dakar, l’interdiction des camions hors gabarit a entraîné l’immobilisation de 1 526 conteneurs destinés au Mali. Les transporteurs sont désormais contraints de n’utiliser que des véhicules conformes, ce qui ralentit considérablement le transit et renchérit le coût du fret. Les frais cumulés de magasinage dépasseraient 700 millions de francs CFA, un surcoût qui affecte directement les entreprises importatrices, les distributeurs et, à terme, les consommateurs.

Une délégation malienne est attendue à Dakar pour tenter de trouver un mécanisme permettant de fluidifier le trafic, alors que les délais d’acheminement ont doublé dans certains cas, passant de 7 à 15 – 20 jours. Les milieux économiques craignent en outre un report durable de commandes essentielles, ce qui pourrait perturber l’approvisionnement du marché jusqu’à début 2026.

Des sources portuaires confirment que certains opérateurs envisagent déjà de réorienter une partie de leurs cargaisons vers d’autres corridors pour contourner l’engorgement actuel.

Restructuration

Pour de nombreux acteurs du secteur, cette crise confirme l’urgence de repenser la Politique nationale des Transports. Il s’agit à la fois de moderniser les infrastructures, d’améliorer les conditions d’exploitation et de revoir le modèle d’approvisionnement du pays.

La vision de souveraineté, rappelle M. Tall, exige que le Mali se donne les moyens de développer ses propres infrastructures logistiques. Cela suppose de mobiliser des financements sur plusieurs années pour amplifier les travaux routiers, moderniser les plateformes logistiques et accompagner l’augmentation progressive du trafic.

Plusieurs analystes recommandent aussi une refonte du schéma logistique national afin de tirer les enseignements de cet épisode et de réduire la dépendance aux décisions des armateurs.

Le problème des gabarits sur les corridors est réel, mais il renvoie à une nécessité plus large, celle de revoir la conception des routes et d’adapter les normes UEMOA aux réalités économiques régionales. La surcharge exceptionnelle tolérée à une période critique pour éviter la pénurie a fragilisé les infrastructures et perturbé le transport de conteneurs. Des experts plaident pour un ajustement progressif des normes afin de concilier sécurité routière, volume de fret et continuité des approvisionnements.

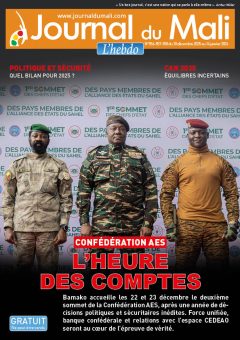

Les États de l’Alliance des États du Sahel, tous enclavés, doivent également mutualiser leurs stratégies pour obtenir de meilleures conditions auprès des pays côtiers et réduire leur vulnérabilité structurelle. La diversification des débouchés maritimes existe, mais le véritable goulet d’étranglement demeure « la voie de desserte », comme le souligne M. Tall. De nombreux spécialistes estiment qu’une consolidation des corridors alternatifs deviendra indispensable pour limiter l’impact d’éventuelles futures crises.

Enfin, la gouvernance du secteur doit être renforcée afin de garantir une meilleure utilisation des ressources et une visibilité accrue sur les priorités d’investissement. Les acteurs du secteur appellent enfin à une meilleure coordination entre les administrations douanières, portuaires et routières afin de réduire les délais et d’améliorer la prévisibilité des flux.