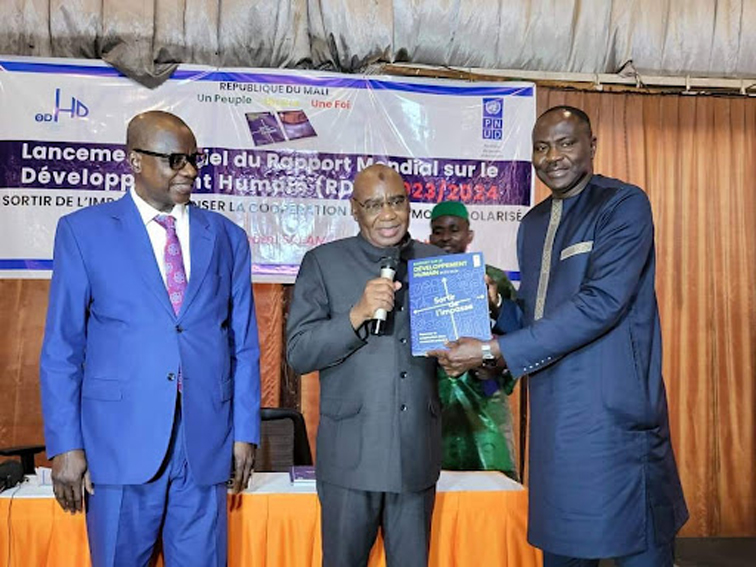

Le Mali a conjointement lancé, le 17 juillet 2025, le Rapport mondial et le Rapport national sur le Développement humain. En collaboration avec le PNUD, le Rapport national sur le Développement durable (RNDH), intitulé « Impact de la digitalisation des soins de santé sur la couverture sanitaire universelle au Mali », explore les progrès technologiques et leur apport pour l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2063.

L’étude sur la digitalisation des soins de santé au Mali entend s’approprier les possibilités de ces nouveaux outils pour l’avenir. L’objectif est d’analyser les potentialités institutionnelles actuelles et les outils numériques, tout en tenant compte des réalités locales. Pour le Secrétaire général du ministère de la Santé, ces deux rapports « constituent des instruments de sensibilisation et de plaidoyer à l’intention de différents publics cibles ».

Le Rapport mondial sur le Développement humain explore les transformations induites par l’Intelligence Artificielle, analyse la manière dont cette technologie redéfinit le développement humain et aborde les opportunités ainsi que les risques de l’IA.

Quant au RNDH 2025, il s’inscrit dans cette dynamique de digitalisation et dans l’ère de l’Intelligence Artificielle. Selon le Secrétaire général du ministère de la Santé, l’analyse menée à cet effet révèle des tendances significatives liées à l’adoption de la digitalisation des soins au Mali. Environ 65,9% des répondants à cette étude indiquent que la digitalisation est principalement mise à profit pour renforcer les Systèmes d’information sanitaires (SIS).

Transformations lentes

Si la digitalisation des soins offre plusieurs options pour l’accès à la santé au Mali, elle comporte des défis importants pour lesquels des efforts d’anticipation sont nécessaires afin d’en tirer un meilleur parti.

Le Rapport mondial met l’accent sur les opportunités, mais aussi sur les risques liés à l’utilisation de l’IA. C’est pourquoi il évoque la liberté de choix pour une mobilisation éthique de ces progrès. Le RDH 2025 note un ralentissement des progrès dans les domaines de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. Si ce rythme devient la norme, « les objectifs de développement pourraient être retardés de plusieurs décennies », s’alarme le PNUD.

Au-delà de ces progrès lents, le rapport souligne l’aggravation des inégalités entre pays riches et pays pauvres. Il prône une approche de l’IA centrée sur l’humain pour redéfinir les approches sur le développement. Dans les pays à IDH faible ou moyen, 70% des personnes sondées attendent que l’IA augmente leur productivité et s’apprêtent à utiliser cette technologie dans la santé, l’éducation ou le travail au cours de l’année à venir.