Reconnue comme l’un des piliers du développement économique et social du Mali, la diaspora malienne joue un rôle central dans l’équilibre des communautés d’origine. Les fonds envoyés par les Maliens établis à l’extérieur soutiennent à la fois la consommation des ménages et la réalisation d’infrastructures de base. Pour mieux structurer cette participation et répondre aux attentes croissantes des acteurs, le ministère en charge de la diaspora organise la première édition du Forum international de la diaspora (FID), du 17 au 19 juillet 2025, à Bamako.

Pays de forte tradition migratoire, le Mali compte entre 4 et 6 millions de ressortissants vivant à l’extérieur selon les estimations disponibles, malgré l’absence de données exhaustives. Depuis la création en 2004 du ministère en charge de la diaspora, l’État malien a multiplié les efforts pour structurer les liens avec ses ressortissants expatriés. Aujourd’hui, cette communauté représente un atout économique, humain et symbolique essentiel pour le pays.

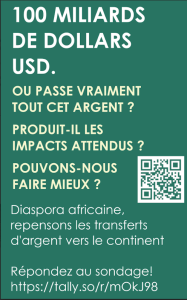

En 2023, selon la Banque mondiale, les transferts de fonds de la diaspora malienne ont atteint 1,15 milliard de dollars, soit environ 700 milliards FCFA, correspondant à 5 % du PIB national. D’après l’Institut national de la statistique (INSTAT), 18,3 % des ménages ruraux maliens ont reçu des fonds envoyés par un proche à l’étranger en 2022. Mais au-delà du soutien à la consommation, l’enjeu est désormais de canaliser ces envois vers des investissements durables.

Mobiliser l’épargne diasporique

Lancée en 2014, la Politique nationale de migration (PONAM) ambitionne de transformer la migration en levier de développement durable. Dotée d’un besoin de financement de 120 milliards FCFA, la PONAM vise notamment la valorisation du capital humain, la reconnaissance des compétences des migrants, le renforcement des relations institutionnelles et la lutte contre la migration irrégulière.

Parallèlement, de nombreuses organisations de la diaspora développent des projets dans leurs localités d’origine : électrification rurale, forages, écoles, centres de santé, ou encore coopératives agricoles. Ces dynamiques s’inscrivent souvent dans une logique communautaire ou thématique et traduisent une volonté de s’engager au-delà des simples transferts de survie. Le gouvernement malien prévoit d’actualiser la PONAM à l’horizon 2025 pour l’adapter aux défis contemporains liés aux crises sécuritaires, au changement climatique et à l’essor de la diaspora des jeunes diplômés. Cette nouvelle orientation vise aussi à inclure la migration interne, notamment les mobilités entre zones rurales et urbaines, de plus en plus observées ces dernières années.

Vers des investissements productifs

Selon une étude du Fonds international de développement agricole (FIDA) publiée en 2022, 82 % des organisations et 84 % des individus interrogés souhaitent réduire les transferts dédiés à la consommation directe, au profit d’investissements pérennes. Cette recherche, menée auprès de 90 associations et 210 particuliers établis en France, en Espagne et en Italie, montre un intérêt marqué pour les secteurs agricoles (préféré par 83 % des répondants), éducatifs, sanitaires, commerciaux ou encore immobiliers.

Certains villages maliens disposent aujourd’hui de centres de santé fonctionnels, de puits modernes et même de connexions solaires grâce à l’appui structuré d’associations diasporiques. À Kayes, Koulikoro ou Sikasso, plusieurs dizaines d’initiatives de cofinancement entre villages et ressortissants expatriés ont vu le jour, avec le soutien d’ONG internationales. Ces réussites restent cependant trop localisées et parfois peu visibles à l’échelle nationale.

Le potentiel global d’investissement annuel est estimé à 9 millions d’euros, mais reste largement sous-exploité, en raison du manque de produits financiers adaptés, d’un déficit d’accompagnement technique et d’un accès limité à l’information économique. Le FIDA plaide pour la mise en place de guichets d’investissement spécifiques, d’outils de garantie, et d’initiatives communes entre migrants, institutions et investisseurs professionnels.

Attentes et perspectives

Pour des entrepreneurs issus de la diaspora comme Abdrahamane Kébé, franco-malien dans le secteur du BTP, le forum international constitue une opportunité attendue. « Ce type de rencontre permet de créer des synergies entre ceux d’ici et ceux de là-bas, de favoriser les échanges d’expériences et de détecter des idées porteuses », explique-t-il. Lui-même a choisi d’investir au Mali après y avoir passé une partie de son enfance, une expérience qu’il qualifie de « globalement positive, malgré les obstacles ».

Selon lui, pour garantir la pérennité des investissements de la diaspora, il est indispensable de disposer de structures crédibles capables d’orienter les porteurs de projet, d’évaluer la viabilité des startups et d’assurer un accompagnement dans la durée. « Beaucoup ont tenté de monter des affaires ici, mais faute de repères fiables ou de partenaires sérieux, cela s’est mal terminé », regrette-t-il.

Défis structurels persistants

Les défis sont nombreux : déficit d’infrastructures (routes, énergie), incertitude sécuritaire, lenteur administrative, rareté de profils qualifiés dans certains secteurs. Ces facteurs freinent la croissance des entreprises locales et dissuadent certains investisseurs potentiels. Toutefois, le dynamisme d’une partie de la diaspora, notamment des jeunes, redonne espoir. « Il y a une nouvelle génération, formée, consciente des réalités des deux côtés, qui veut agir », estime Abdrahamane Kébé.

Le Forum de Bamako devrait ainsi offrir un cadre de discussions, d’opportunités et de solutions partagées. Il pourra aussi marquer un tournant dans la relation entre diaspora et institutions publiques, en posant les bases d’un partenariat mieux structuré. Des jeunes entrepreneurs de la diaspora investissent aussi dans les technologies numériques : applications de santé, plateformes éducatives, ou services financiers innovants. Ces initiatives, bien qu’encore embryonnaires, témoignent d’un changement de paradigme dans les formes d’engagement diasporique.

Un enjeu économique majeur

Selon la Banque mondiale, le Mali se classe au 9e rang des pays africains recevant le plus de transferts de sa diaspora, et à la 3e place dans l’espace francophone. Ces envois soutiennent non seulement les dépenses courantes, mais également l’agriculture familiale, la santé, la scolarisation et plus récemment des initiatives collectives à portée locale.

Le rôle des femmes de la diaspora, souvent sous-estimé, mérite une attention particulière. Très impliquées dans les transferts de fonds et les projets sociaux, elles contribuent activement à la solidarité familiale, à la scolarisation des enfants, à l’accès aux soins et à la stabilité des communautés d’origine. Leur engagement dans les coopératives, la santé ou les microfinances peut constituer un levier puissant de transformation locale, si des dispositifs adaptés sont mis en place pour structurer leur action.

Selon les économistes, près de 10 % des transferts sont désormais orientés vers des projets générateurs de revenus. Au-delà du montant, c’est donc l’impact socio-économique de ces flux qui doit être consolidé.

Le FIDA, en partenariat avec l’Union européenne, soutient ainsi le financement d’initiatives agricoles « climato-compatibles », associant migrants et entreprises locales. L’exemple de « Ciwara Capital », fonds de capital-risque détenu par des Maliens de l’étranger, est souvent cité. Il investit régulièrement dans SOPROTRILAD, une entreprise nationale de 400 employés, active dans la transformation du riz, et partenaire de plus de 160 coopératives.

Migration et gouvernance

Pour inscrire ces efforts dans une stratégie plus globale, le Mali souhaite parvenir à une gestion ordonnée de la migration. Il s’agit d’éviter les pertes humaines, les ruptures sociales et les déséquilibres dans les zones d’origine. La sensibilisation contre la migration irrégulière, notamment via des campagnes initiées en 2024, s’inscrit dans cette logique.

D’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le monde comptait en 2024 plus de 304 millions de migrants, dont plus de 83 millions déplacés de force. Ce fut aussi l’année la plus meurtrière jamais enregistrée : 8 938 décès sur les routes migratoires. Au Mali, 402 167 personnes déplacées internes ont été recensées en décembre 2024, ainsi que 88 783 rapatriés et 863 697 retournés.

Ces chiffres rappellent l’urgence d’encadrer les flux et de créer des alternatives viables sur place, afin que la migration ne soit plus un exil imposé, mais un choix volontaire.

Le Forum international de la diaspora de Bamako intervient à un moment stratégique. Les attentes sont fortes, les opportunités réelles, mais les défis restent immenses. Entre volonté politique, mobilisation des acteurs et renforcement des outils existants, c’est une nouvelle étape qui s’ouvre dans le partenariat entre le Mali et ses ressortissants établis à l’étranger. À condition que les promesses soient suivies d’actions concrètes.