Au Mali, des milliers d’élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er octobre 2025. À Bamako, la cérémonie officielle s’est déroulée à l’école publique de Darsalam, un quartier de la commune III du district de Bamako. L’année scolaire 2025-2026 s’annonce avec des acquis, mais aussi de nombreux défis.

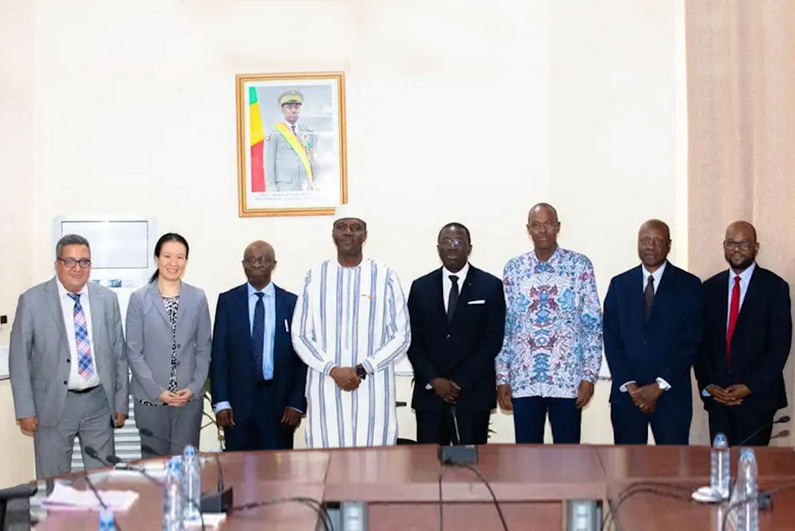

La cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 était présidée par le ministre de l’Éducation nationale, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des partenaires de l’école, dont l’UNICEF et l’UNESCO. La leçon modèle de cette cérémonie, tenue à l’école publique de Darsalam, portait sur la valorisation du patrimoine culturel comme vecteur de cohésion sociale et d’unité nationale. L’UNICEF a saisi cette occasion pour rappeler son soutien aux autorités afin de garantir un « accès à une éducation équitable » pour tous les enfants du Mali. Cependant, ce combat de longue haleine se heurte depuis plusieurs années à des obstacles importants, rendant cet accès difficile, voire impossible, pour des milliers d’enfants.

Entre progrès et défis

Les investissements dans le secteur de l’éducation ont considérablement augmenté, selon l’UNICEF. De 233 milliards FCFA en 2010, ils sont passés à 558 milliards FCFA en 2025. Ces progrès n’occultent cependant pas les problèmes structurels de l’école malienne, qui se caractérise par une insuffisance des infrastructures scolaires, la répartition inégale des enseignants et les manifestations extrêmes du changement climatique, comme les inondations, les vents violents ou les vagues de chaleur, perturbant le calendrier scolaire. L’insécurité persistante est également un facteur aggravant qui compromet l’éducation des plus vulnérables, surtout dans les zones rurales.

À la veille de cette rentrée scolaire, 108 écoles avaient été endommagées par les pluies et les inondations, d’où la nécessité d’une planification sensible à ces risques climatiques.

En juin 2025, plus de 2 000 écoles restaient non fonctionnelles en raison de l’insécurité, touchant plus de 600 000 élèves et 12 000 enseignants, selon le Cluster Éducation, 2025. Les localités de Bandiagara, Douentza et Ségou étaient les plus touchées.

En outre, en décembre 2024, on dénombrait plus de 400 000 déplacés internes, dont la moitié étaient des enfants, ainsi que plus de 250 000 réfugiés. Certaines écoles demeuraient fermées en raison de leur occupation par des personnes déplacées.

En cette rentrée, l’UNICEF s’est également inquiétée de la baisse des financements mondiaux consacrés à l’éducation. Estimée à 3,2 milliards de dollars, soit une baisse de 24 % par rapport à 2023, cette réduction affecte particulièrement l’Afrique de l’Ouest et du Centre, où 1,9 million d’enfants risquent de perdre l’accès à l’éducation. Le Mali et la Côte d’Ivoire figurent parmi les plus affectés, avec des baisses potentielles de scolarisation estimées respectivement à 180 000 et 340 000 élèves.