Mis en place le 21 novembre 2024, suite au limogeage de l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le nouveau gouvernement fait face à des défis persistants dans divers domaines, tout en devant préserver la stabilité sociopolitique du pays. Dirigée par le Général de division Abdoulaye Maïga, cette nouvelle équipe a pour mission de conduire la Transition à son terme dans les prochains mois.

On ne change pas une équipe qui gagne. Cependant, un réajustement s’impose lorsque le capitaine de l’équipe n’est plus sur la même longueur d’onde que ses coéquipiers. C’est en somme la situation qui a prévalu la semaine dernière au sommet de la Transition, aboutissant à la nomination du Premier ministre Abdoulaye Maïga et à la formation d’un nouveau gouvernement.

Bien que l’équipe gouvernementale sortante, en place depuis mai 2021 avec un réaménagement intervenu le 1er juillet 2023, n’ait pas montré ses limites, sa dissolution a été directement causée par le limogeage de Choguel Maïga, dont les propos virulents à l’encontre des militaires, tenus le 16 novembre dernier, ont provoqué l’ire de nombreuses organisations de soutien à la Transition.

Cela explique le choix du nouveau Premier ministre et du Président de la Transition de conserver dans le nouveau gouvernement 21 ministres de l’ancienne équipe.

Ossature maintenue

Tout comme l’équipe sortante, le gouvernement d’Abdoulaye Maïga est composé de 28 ministres. Les ministres de la Défense et de la Réconciliation nationale, les Généraux de corps d’armée Sadio Camara et Ismaël Wagué, sont maintenus à leurs postes. C’est également le cas d’Abdoulaye Diop et d’Alousséni Sanou, reconduits respectivement aux Affaires étrangères et à l’Économie.

En plus de ces départements stratégiques, plusieurs ministres ont conservé leurs portefeuilles, notamment Mahamadou Kassogué à la Justice, le Général de division Daoud Aly Mohammedine à la Sécurité, le Colonel Assa Badiallo Touré à la Santé, Mme Dembélé Madina Sissoko aux Transports, Amadou Sy Savané à l’Éducation nationale et Fassoun Coulibaly au Travail, à la Fonction publique et au Dialogue social.

Abdoul Kassim Fomba, Amadou Keita, Bouréma Kansaye, Mossa Ag Attaher et Alhamdou Ag Ilyène ont également été reconduits respectivement aux ministères de la Jeunesse et des Sports, des Mines, de l’Enseignement supérieur, des Maliens de l’Extérieur et de la Communication.

« Le nouvel attelage s’inscrit clairement dans une logique de continuité. Je pense qu’il n’y aura pas de changements majeurs dans la politique mise en place, d’autant plus que c’est le Président de la Transition qui continuera à donner les orientations stratégiques », estime l’analyste politique Oumar Sidibé.

Si la taille du gouvernement reste conforme à la loi fixant à 30 le nombre maximum de ses membres, la Loi 052, qui fixe le quota des femmes à 30% dans les postes nominatifs et électifs, n’a pas été respectée.

Changements mineurs

Seuls 7 anciens ministres ont quitté le gouvernement. Parmi eux, les proches du Premier ministre sortant Choguel Kokalla Maïga, comme on pouvait s’y attendre, Ibrahim Ikassa Maïga et Mme Sylla Fatouma Sékou Dicko, qui étaient respectivement en charge de la Refondation de l’État et des Réformes politiques et institutionnelles.

Bintou Camara a également été remerciée au ministère de l’Énergie et de l’Eau, tout comme Mariam Maiga et Aminata Traoré, qui ont perdu leurs portefeuilles à la Promotion de la Femme et à l’Entrepreneuriat national.

Andogoly Guindo et Mamadou Samaké, également débarqués des ministères de l’Artisanat et de l’Environnement, ne poursuivront pas l’aventure au sein de l’équipe gouvernementale.

Sept nouveaux ministres font donc leur entrée dans le gouvernement du Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui conserve par ailleurs son ancien portefeuille de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

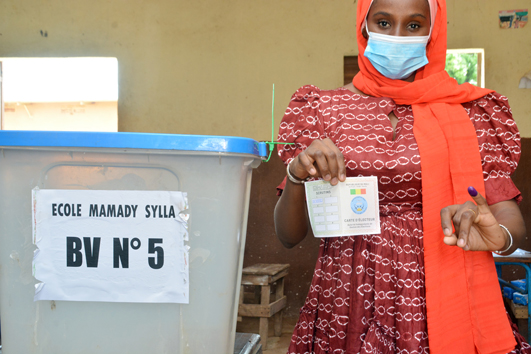

Le spécialiste en Décentralisation, déconcentration et élections Mamani Nassiré est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du soutien au processus électoral. Ce qui va dans le sens de faire de 2025 une année électorale, comme l’estiment de nombreux spécialistes.

Quant au département de la Refondation de l’État, il sera désormais piloté par le professeur d’Enseignement supérieur à la retraite Bakary Traoré. L’ancienne Maire de la Commune urbaine de Goundam et ex Ambassadrice du Mali en Allemagne Oumou Sall Seck, prend les commandes du ministère de l’Entrepreneuriat national, tandis que le département de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable est confié à Mme Doumbia Mariam Tangara, Ingénieur des eaux et forêts.

Nouveau visage également au ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, désormais dirigé par l’entrepreneur culturel et fondateur du Festival sur le Niger Mamou Daffé.

Mme Diarra Djénéba Sanogo est quant à elle nommée ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, et le département de l’Énergie et de l’Eau, l’un des secteurs avec le plus d’attentes de la part de la population, est désormais dirigé par l’ancien Administrateur général du cabinet de consultation Consultaf, Boubacar Diané.

Nouveau cap ?

Depuis le début de la Transition, en 2020, le Général de division Abdoulaye Maïga est le troisième Premier ministre aux commandes du gouvernement.

Contrairement au changement intervenu en mai 2021, avec la rectification de la Transition et la nomination de Choguel Kokalla Maïga, l’arrivée du nouveau Premier ministre ne présage pas de changements majeurs pour la suite de la période transitoire. Le Général de division Abdoulaye Maïga l’a d’ailleurs indiqué aux membres du cabinet de la Primature lors de sa prise de contact, le lundi 25 novembre 2024.

« Notre engagement pour le Mali est le même. Il n’y aura pas de changement de cap, mais une réorientation technique. L’essentiel, c’est de maintenir la même vision pour atteindre les objectifs de réalisation de la vision du chef de l’État, celle du Mali Kura », a confié le Premier ministre.

Pour cette réorientation technique, le Général de division a déjà pris des mesures à la Primature. Les décrets de nomination de plusieurs conseillers spéciaux, ainsi que de nombreux conseillers techniques et chargés de mission proches de son prédécesseur, ont été abrogés le 25 novembre 2024. Le Chef du gouvernement, réputé pour sa rigueur et son pragmatisme dans la conduite des affaires, va s’entourer d’autres profils dans sa mission à la Primature.

Grands défis

Si la nouvelle équipe gouvernementale ne devrait pas amorcer de changements majeurs dans la conduite de la suite de la Transition, elle est tout de même attendue sur plusieurs fronts.

Dans ce contexte, aucun calendrier n’a encore été fixé, mais de plus en plus de voix s’élèvent au sein de la classe politique pour demander l’organisation de l’élection présidentielle qui mettra un terme à la Transition, pour amorcer un retour effectif à l’ordre constitutionnel.

Pour certains observateurs, la nomination d’un ministre délégué en soutien au processus électoral constitue un signal fort du nouveau gouvernement en faveur de la tenue prochaine de cette élection. Pour relever le défi de l’organisation d’un scrutin présidentiel apaisé, transparent et crédible, le Général de division Abdoulaye Maïga devra rassembler et impliquer l’ensemble des acteurs de la classe politique tout au long du processus.

Le nouveau gouvernement devra également poursuivre les efforts sur le plan sécuritaire en intensifiant la lutte contre le terrorisme sur l’ensemble du territoire. Malgré les succès engrangés par les Forces armées maliennes ces derniers mois, la menace terroriste demeure et nécessite une adaptation continue des stratégies sur le terrain.

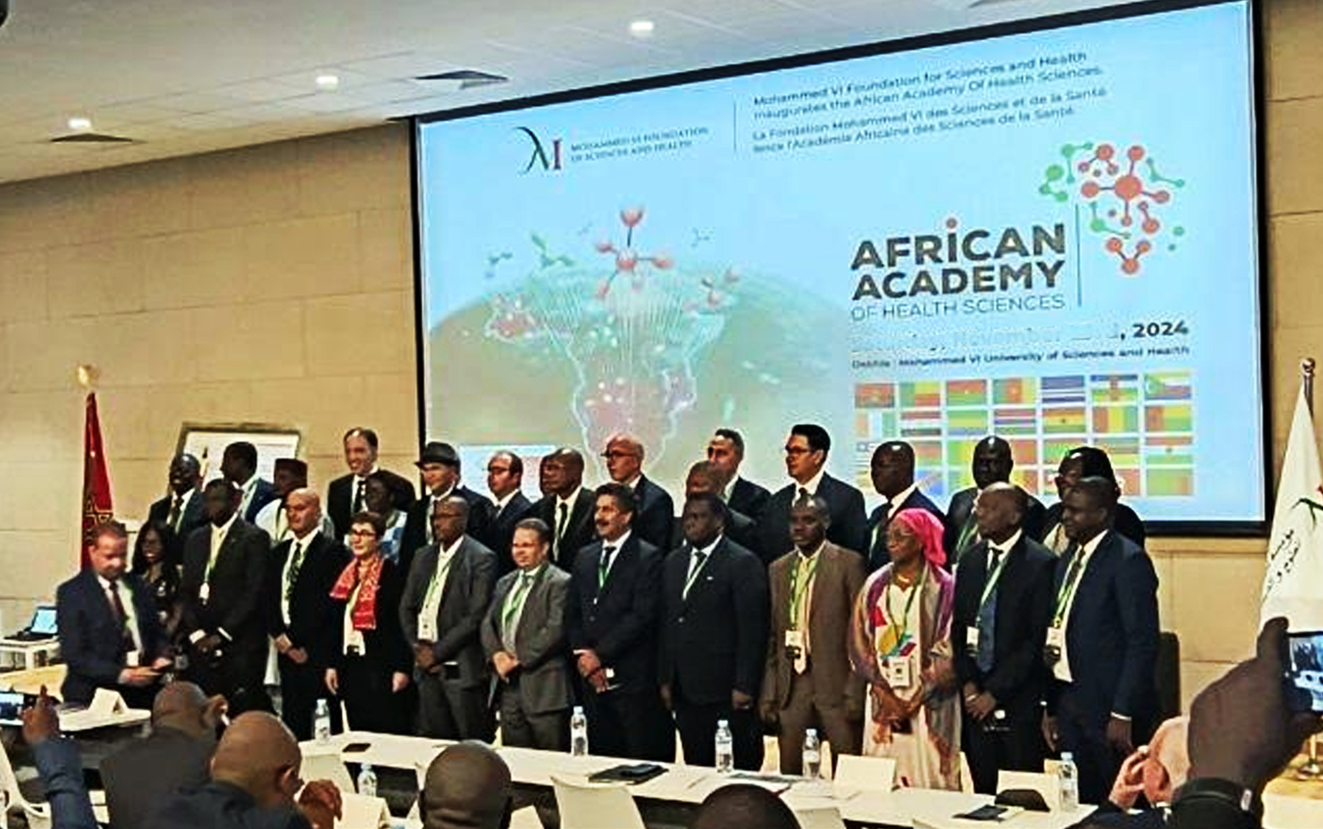

La refondation de l’État enclenchée sous cette Transition devrait également se poursuivre sous la nouvelle équipe gouvernementale avec le parachèvement de nombreuses réformes politiques et institutionnelles en cours.

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga et son gouvernement sont en outre très attendus sur la résolution de la grave crise énergétique que traverse le pays depuis plus de deux ans.

Le nouvel attelage aura également pour missions la relance économique, l’apaisement du climat social, la lutte contre la corruption et des efforts en matière de bonne gouvernance.

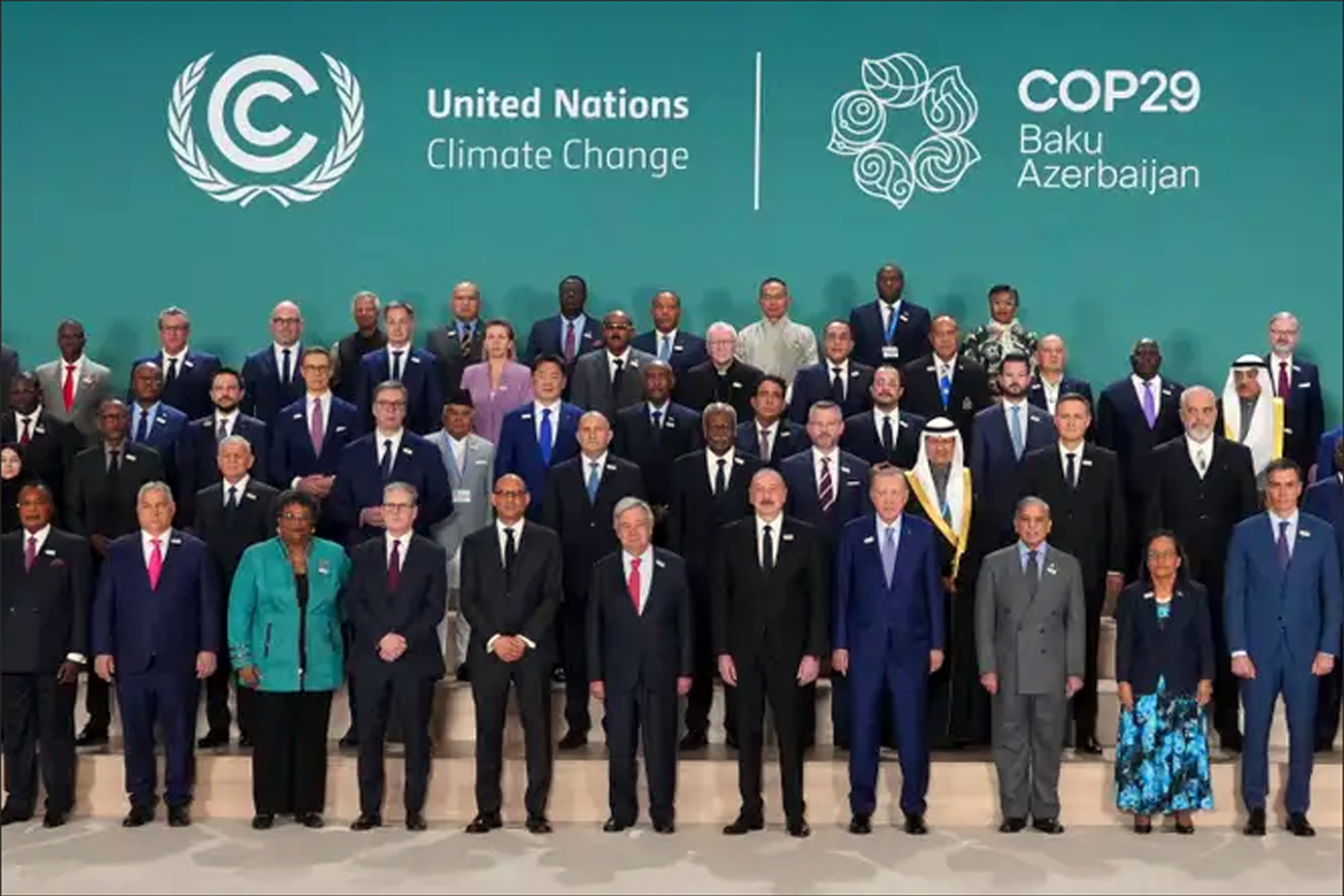

Sur le plan diplomatique, le Premier ministre et son gouvernement devront également faire face au défi de consolider le positionnement du Mali dans la sous-région, de poursuivre les chantiers de développement de la Confédération de l’AES et de préparer la sortie annoncée du Mali, avec le Burkina Faso et le Niger, de la CEDEAO, qui sera effective en janvier 2025.

Mohamed Kenouvi