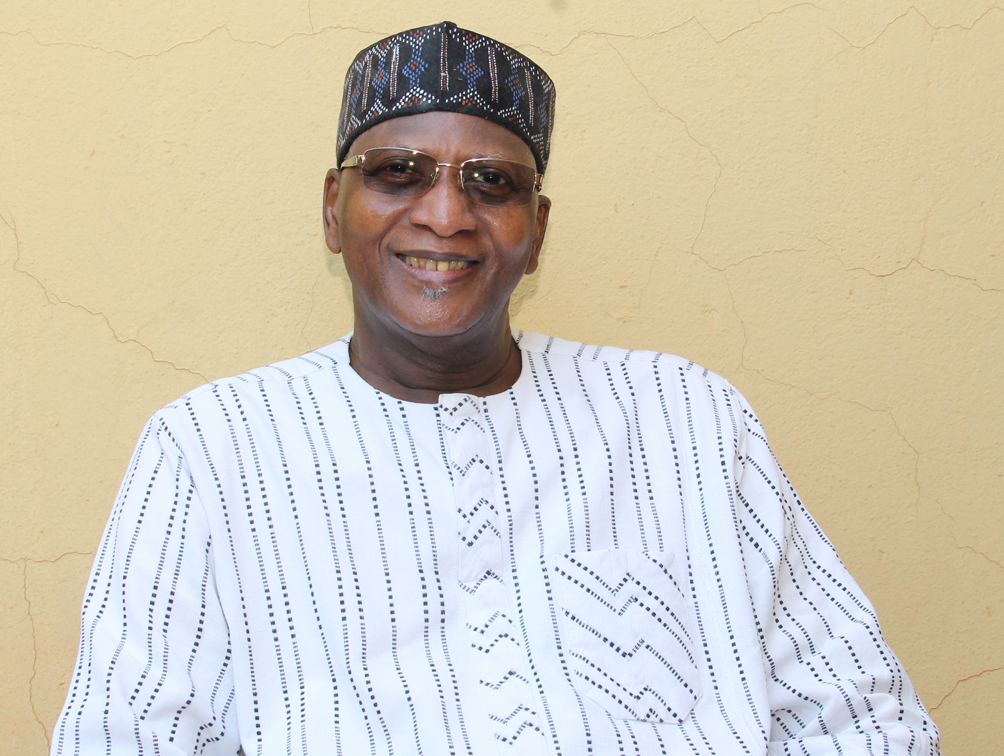

Président du parti Les Fare Anka Wili et du Comité stratégique du M5-RFP Malikura, Modibo Sidibé aborde les enjeux de la Transition au Mali : gouvernance, sécurité, libertés, services sociaux, intégration régionale… Il appelle à un sursaut démocratique fondé sur l’inclusivité, la responsabilité et la transparence. Propos recueillis par Massiré Diop.

Pensez-vous que les conditions actuelles permettent l’organisation d’élections libres, transparentes et crédibles au Mali ?

Le mouvement de l’Appel du 31 mars, dont le M5-RFP Mali Kura est membre, s’est exprimé à ce sujet. Nous sommes dans une période transitoire qui, comme toute transition, doit impérativement aboutir à un retour à l’ordre constitutionnel à travers des élections. Cela implique un dialogue ouvert et inclusif entre les autorités, les acteurs politiques, la société civile et les forces vives du pays pour convenir d’un calendrier électoral clair, assorti de garanties sur les conditions d’organisation.

Il ne suffit pas d’organiser des élections, encore faut-il qu’elles soient crédibles, transparentes et conformes à l’esprit de la nouvelle Constitution. Cela suppose aussi une volonté politique affirmée de mettre en place les dispositifs techniques, logistiques et institutionnels adaptés. La Transition n’a de sens que si elle permet une refondation du système, une réforme du cadre électoral et un retour durable à une gouvernance démocratique.

Le M5-RFP Malikura envisage-t-il de désigner un candidat unique pour la prochaine présidentielle ?

Depuis plusieurs mois, le M5-RFP Malikura a clairement exprimé son engagement dans une troisième phase de son combat : la conquête du pouvoir à travers les urnes, pour mettre en œuvre les valeurs et objectifs du Mali Kura. Nous travaillons à la construction d’un projet politique partagé, autour duquel nous pourrons rassembler nos forces et les élargir à tous ceux qui partagent nos valeurs et notre projet. L’idée d’un candidat unique est bien actée : il portera en toute légitimité ce projet collectif. C’est dans ce cadre que les procédures internes seront définies afin de désigner un candidat qui incarne les principes de refondation, de souveraineté et de justice sociale que nous défendons.

Quelle est votre position sur la réforme de la Charte des partis visant à réorganiser le paysage politique ?

Il est indéniable que notre système politique souffre de nombreux dysfonctionnements : prolifération de partis sans projet réel, nomadisme politique, manque d’éthique. Mais une simple réforme technique ne suffira pas. Le véritable enjeu, c’est la refondation du politique autour de quatre axes : un renouveau de la démocratie, de la gouvernance, du politique lui-même et surtout du citoyen. La classe politique doit faire son introspection, scruter les pratiques politiques négatives, afin de redonner du sens à l’engagement politique et de recentrer l’action publique sur les valeurs de servir, d’être au service, d’intérêt général et de responsabilité. Ce n’est pas tant le nombre de partis qui pose problème, mais la qualité de leur engagement. La réforme doit donc être accompagnée d’un véritable dialogue politique, d’un Code d’éthique partagé et d’une politique d’appui aux partis politiques basée sur des critères d’information et d’éducation citoyenne, de représentativité et de transparence.

S’agissant du mode de « financement » des partis politiques, le M5-RFP MaliKura propose le décrochage des recettes fiscales annuelles (0,25%) dont la hausse constante provoque une croissance automatique de l’appui aux partis sans raison aucune et de convenir plutôt d’un montant révisable périodiquement, de moduler les critères en ajoutant à l’existence légale un élu au moins et davantage d’équité dans la répartition.

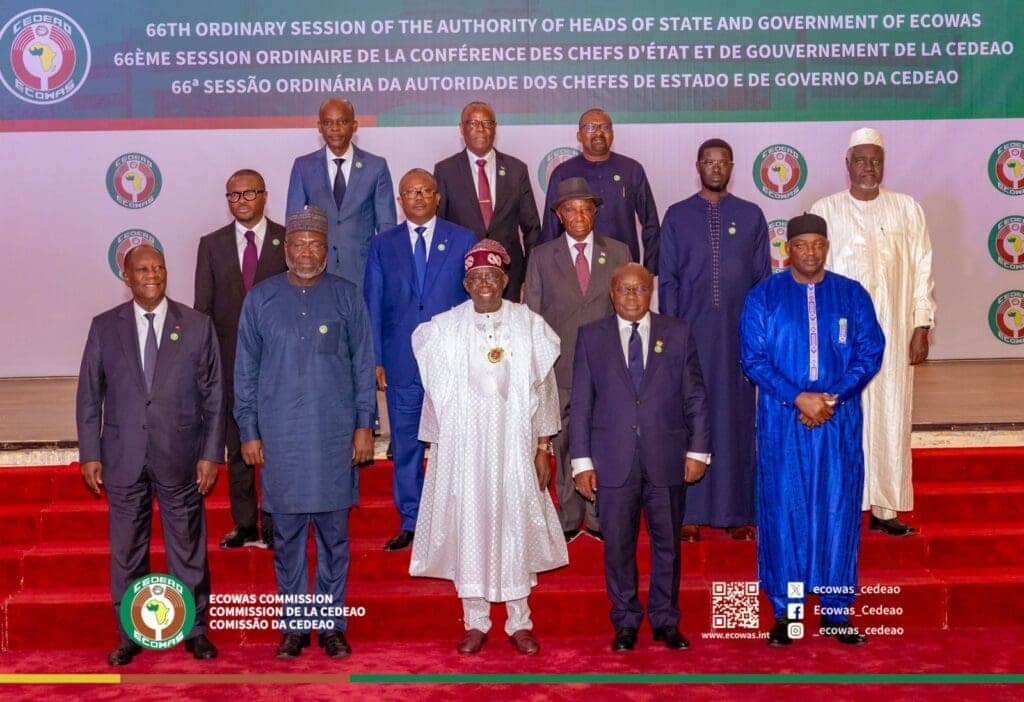

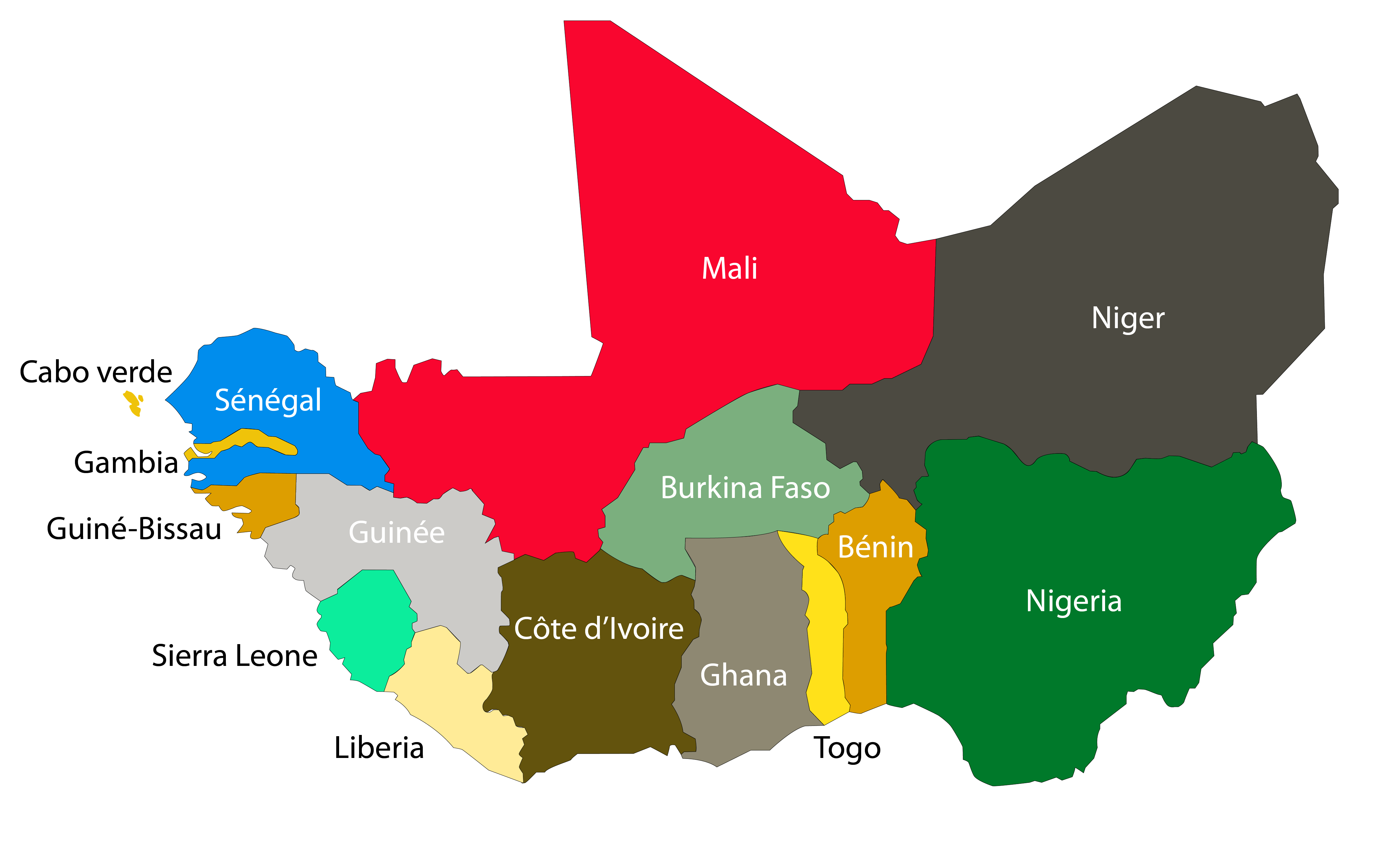

La Confédération AES peut-elle, selon vous, jouer un rôle moteur dans l’intégration régionale ?

La CEDEAO est une construction régionale importante, issue d’une vision historique d’intégration ouest-africaine que les peuples ont soutenue dès les années 1990. Le Mali y a longtemps joué un rôle actif. Cela dit, les décisions récentes, notamment en matière de sanctions, ont mis en lumière ses limites et suscité de profondes interrogations. La Confédération AES, en tant qu’espace de coopération sécuritaire et politique, peut représenter une dynamique complémentaire si elle est portée par une vision stratégique claire. Mais l’objectif ne doit pas être de fragmenter la région. Il faut travailler à une CEDEAO refondée, au service des peuples, intégrant les aspirations légitimes des États membres à plus de souveraineté et d’efficacité. L’intégration régionale ne doit pas être sacrifiée mais repensée, pour devenir plus juste, plus solidaire et plus respectueuse des réalités de chaque nation.

Quels avantages concrets le Mali peut-il espérer de l’AES sur les plans économique, sécuritaire et monétaire ?

L’AES peut constituer dans la CEDEAO un pôle de stabilité et de développement, une plate-forme pertinente pour renforcer la coopération en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Elle y trouvera la profondeur stratégique utile.

La CEDEAO a engrangé des acquis importants en matière d’intégration régionale et il ne faut ni l’oublier ni vouloir en déprécier la portée. C’est le cas de la liberté de circulation au sein de l’espace communautaire, du droit d’établissement, de certains projets d’infrastructures, de corridors économiques, d’interconnexions énergétiques, d’une monnaie commune en gestation, pour ne citer que cela.

L’AES, comme pôle de stabilité et de développement, peut être un levier pour nos pays, qui partagent des défis communs en matière notamment de sécurité, de développement économique et d’aménagement du territoire. Cette alliance ne doit pas être guidée par l’isolement, mais par une vision d’intégration régionale et continentale au service des citoyens.

Comment soulager les Maliens face à la pression fiscale croissante, notamment avec les taxes sur les télécommunications ?

Nous avons exprimé notre désaccord dans un communiqué conjoint du M5-RFP Malikura et du parti YÉLÉMA, sur la taxe imposée aux usagers des télécommunications. Non seulement elle pèse lourdement sur les citoyens, déjà éprouvés, mais nous avons aussi dénoncé le fait que les fonds issus de cette taxe soient logés à la Présidence, sans mécanisme clair de transparence ni de redevabilité.

La mobilisation des ressources publiques est légitime, mais elle doit reposer sur une gouvernance éthique, équitable et responsable. C’est pourquoi nous appelons à un véritable choc de gouvernance, fondé sur l’utilité de la dépense publique, le respect du citoyen et la traçabilité des fonds collectés.

Si des sacrifices sont nécessaires, alors ils doivent être partagés et orientés vers des résultats tangibles pour la population, en matière notamment d’infrastructures économiques et d’accès aux services sociaux de base.

La crise entre le SYNABEF et EDM-SA illustre les tensions sociales dans les entreprises publiques. Quelles solutions proposez-vous pour renforcer le dialogue social ?

Le dialogue social doit être une constante, pas une option. Trop souvent, les conflits éclatent parce que les mécanismes de concertation ne sont pas respectés ou sont instrumentalisés. Il est urgent d’institutionnaliser un cadre de négociation permanent entre les syndicats, les directions d’entreprises publiques et l’État. Les partenaires sociaux doivent être considérés comme des acteurs à part entière du développement. Il faut restaurer la confiance à travers la transparence, l’écoute, la recherche de compromis durables, et, surtout, l’implication des travailleurs dans la gouvernance des entreprises. La paix sociale est un pilier de la performance économique et de la stabilité nationale.

Une Charte nationale pour la paix et la réconciliation est en cours d’élaboration. Est-il possible de bâtir une paix durable sans inclure toutes les parties prenantes ?

Une paix durable ne peut se construire sans un dialogue inclusif, franc et structuré. La méthode employée aujourd’hui pour la Charte nationale nous interpelle. Il ne suffit pas d’écrire un texte et de le proclamer au nom de la paix. Il faut construire une adhésion nationale autour des principes, des objectifs et des mécanismes de réconciliation. Le dialogue, même difficile, est la seule voie pour fonder une paix authentique. Le Mali que nous avons en commun a besoin d’une démarche qui respecte les sensibilités, implique toutes les composantes de la Nation, y compris celles qui sont critiques ou marginalisées, et s’ancre dans les principes républicains et démocratiques consacrés par notre Constitution. Nous l’avons toujours dit, il nous faut un Agenda consensuel de sortie de crise du Mali.

L’insécurité persiste malgré le renforcement des FAMAs. Quelle stratégie complémentaire proposez-vous pour restaurer la sécurité ?

Je salue d’abord les FAMAs et je rends hommage à leur bravoure, à leur engagement et aux sacrifices qu’ils consentent quotidiennement pour assurer la sécurité du territoire national et des populations maliennes, souvent au prix de leur propre vie.

La réponse à la crise ne peut pas être uniquement militaire. Il faut un véritable triptyque Sécurité, Développement et Gouvernance locale. Les populations doivent sentir la présence de l’État, non seulement à travers les forces armées, mais aussi par l’accès aux services publics, à la justice, à l’éducation et à la santé. Il faut associer les communautés aux stratégies locales de sécurité, renforcer la cohésion sociale et donner aux collectivités les moyens d’agir. Il est également essentiel de refonder notre système de défense pour l’adapter aux réalités, actuelles et futures. La sécurité durable repose sur la confiance entre l’État et les citoyens.

La lutte contre la corruption reste une priorité nationale. Qu’en pensez-vous ?

Il faut passer des discours aux actes. Faut-il rappeler ici les recommandations pertinentes des États généraux sur la Corruption et la délinquance financière? La lutte contre la corruption doit devenir une politique d’État, avec des institutions fortes, indépendantes et crédibles. Nous proposons de renforcer les organes de contrôle (BVG, OCLEI, Justice) en leur garantissant autonomie et protection, tout en instaurant un système de redevabilité citoyenne, à travers la publication systématique des rapports de gestion, de contrôle et de suivi des recommandations. Il faut aussi renforcer la formation éthique dans l’administration, instaurer des sanctions exemplaires et revoir les circuits de dépenses pour réduire les zones d’opacité. Enfin, nous militons pour l’adoption d’un Pacte de gouvernance éthique signé par tous les dirigeants publics, engageant leur responsabilité personnelle.

Face à l’immigration clandestine, notamment des jeunes, quelles réponses structurelles envisagez-vous ?

L’immigration clandestine est un drame révélateur de l’ampleur de la crise. Elle traduit l’absence de perspectives, la perte d’espoir. Quand les jeunes prennent la mer au péril de leur vie, c’est un cri. Ce que nous devons faire, c’est de recréer l’espérance ici. Cela passe par l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi, l’inclusion économique et sociale. Il faut aussi que l’État montre qu’il est là pour eux. Si un jeune se sent utile chez lui, il ne partira pas. Il faut faire du territoire national un espace d’opportunités, pas de survie.

Si vous deviez choisir une priorité pour le Mali, laquelle serait-ce ?

La priorité, c’est de rétablir la confiance. Cela commence par une gouvernance exemplaire, un État juste, éthique et efficace. Ensuite, il faut remettre l’éducation et la santé au cœur de la République. Investir dans les services de base, les infrastructures et réorganiser notre économie pour qu’elle crée de la valeur et de l’emploi. Il faut aussi réconcilier les Maliens entre eux et avec leurs institutions. Le pays a besoin de paix, de justice et d’un projet fédérateur. C’est cette vision que je défends, dans la fidélité aux idéaux du MaliKura.

Le retrait du Mali de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) suscite le débat. Quelle est votre lecture de cette décision ?

Il faut replacer cette décision dans son contexte historique. Le Mali a été à l’initiative de la tenue à Bamako du Symposium francophone sur le bilan des pratiques démocratiques, qui a adopté la Déclaration de Bamako de 2000, qui posait les fondements démocratiques que les États membres devaient respecter. Cette déclaration engageait l’OIF à défendre la démocratie, l’État de droit et les droits de l’Homme. Bamako a abrité en 2005 les travaux d’évaluation de cette Déclaration.

L’OIF ne se résume pas au partage d’une langue, c’est aussi un cadre de coopération en matière d’éducation, de culture et d’économie.

La refondation est au cœur du discours politique. Que signifie-t-elle concrètement pour vous ?

La refondation ne peut être un simple slogan. Elle doit se traduire par des transformations concrètes dans la manière de gouverner, d’éduquer, de rendre justice, de répartir les ressources. Refonder, c’est reconstruire le contrat social entre l’État et les citoyens. Cela implique des institutions légitimes, une démocratie vivante, une économie au service du peuple. C’est aussi refonder l’éthique publique et la responsabilité individuelle. Ce n’est ni un repli identitaire ni un rejet du monde, mais une exigence de dignité, d’efficacité et de souveraineté bien assumée.

De nombreuses voix s’élèvent contre les restrictions des libertés publiques. Quelle est votre position sur ce sujet ?

Il ne faut jamais perdre de vue que la Charte de la Transition, la Constitution du 22 juillet 2023 et même la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, ratifiée par notre pays, affirment toutes notre engagement pour les libertés fondamentales. C’est un socle que nul ne devrait piétiner.

Aujourd’hui, nous voyons une montée des atteintes aux libertés : détentions arbitraires, restrictions à la presse, interdictions de manifestations. Cela est contraire à l’esprit même de la Transition. On ne peut pas parler de refondation démocratique tout en restreignant les droits des citoyens. Les libertés publiques sont non négociables. Elles sont le miroir de la vitalité démocratique du pays. Il ne faut jamais perdre de vue le sens du 26 mars et ses acquis. Nous appelons à leur respect strict, sans condition et à la libération des détenus d’opinion, parce que le Mali démocratique ne devrait pas en avoir.

Santé et éducation restent inégalement accessibles, surtout en zones rurales. Comment y remédier ?

L’éducation et la santé sont les deux piliers du développement humain. Des efforts ont été faits, c’est vrai, mais les inégalités persistent, notamment dans les zones rurales. Le problème, ce n’est pas seulement l’existence d’écoles ou de centres de santé, mais leur qualité, leur accessibilité et leur adéquation aux réalités locales.

Dans le domaine de la santé, nous avons trois secteurs : le public, le privé et le communautaire. Il faut les renforcer tous, avec une attention particulière au niveau primaire, souvent le parent pauvre du système. Cela passe par des moyens, des équipements, mais aussi une gouvernance rigoureuse.

Pour l’éducation, il faut une vision claire. Les enfants doivent pouvoir aller à l’école partout, apprendre dans leur langue maternelle si besoin, accéder à des formations techniques, professionnelles et universitaires. Il faut également valoriser les filières courtes, développer des instituts technologiques et ne pas avoir uniquement une vision académique classique. L’éducation doit déboucher sur des compétences utiles à la société, à l’économie, au développement local. C’est une vision intégrée, inclusive et territorialisée que nous portons.

Avec les multiples reports des élections locales et l’installation de délégations spéciales, comment garantir une gouvernance locale représentative ?

Ce qui se passe aujourd’hui est extrêmement préoccupant. Le report des élections locales à répétition et l’installation systématique de délégations spéciales nous éloignent de l’esprit républicain et démocratique de la Décentralisation. On assiste à une mise sous tutelle des collectivités, à une confiscation de la parole des citoyens.

Or la gouvernance locale, c’est le socle de la participation citoyenne. C’est là que les décisions doivent être prises, au plus proche des besoins réels. Ce que nous vivons aujourd’hui, c’est un affaiblissement de l’ancrage local de la démocratie, une rupture du lien de confiance entre élus et populations.

Il faut rétablir l’élection comme mode normal de désignation des responsables locaux et cesser d’improviser des solutions administratives. Il faut aussi repenser les relations entre l’État et les collectivités : redonner les compétences, transférer réellement les ressources et professionnaliser la gestion locale. La démocratie ne se décrète pas, elle s’organise, elle se nourrit de participation, d’échanges, de transparence. Il en va de la stabilité de nos territoires et de la confiance dans nos institutions.