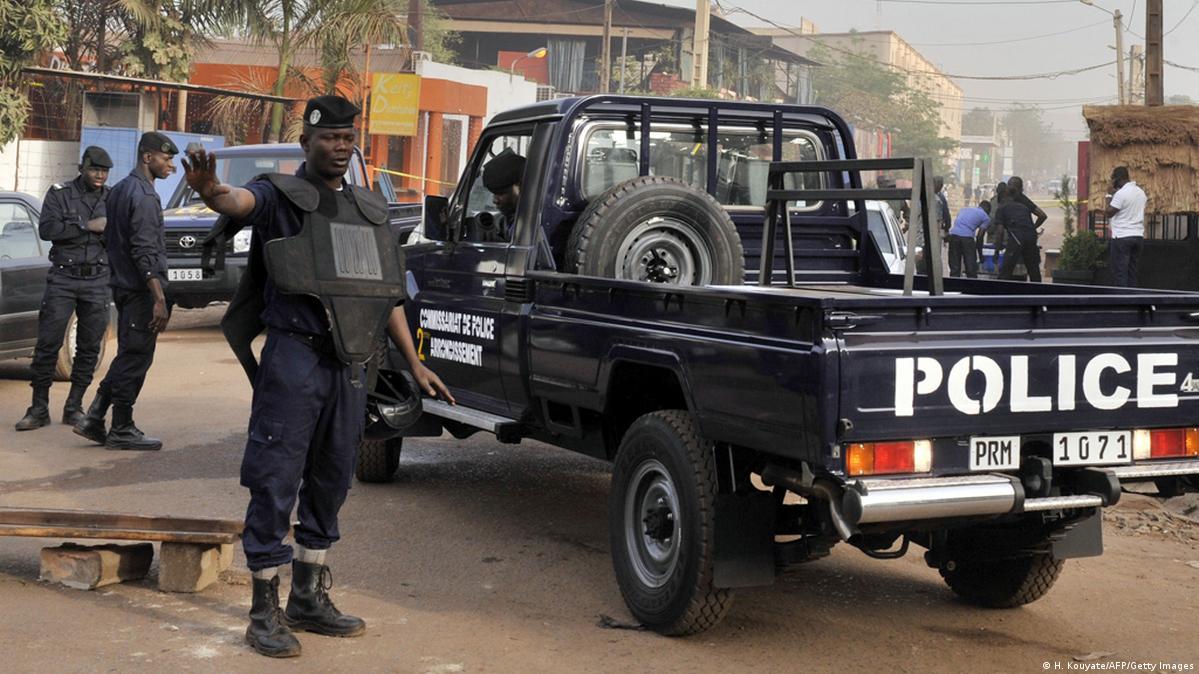

Cinq responsables maliens exerçant à la mine d’or de Yanfolila ont été placés en détention par les autorités judiciaires, dans le cadre d’une enquête portant sur l’application du code minier et de la réglementation des changes, selon des sources proches du dossier.

Les personnes concernées travaillent pour la Société des Mines de Komana (SMK), entité chargée de l’exploitation du site aurifère de Yanfolila, situé dans le sud du Mali. Les interpellations sont intervenues le vendredi 26 janvier 2026, à l’issue de vérifications menées par les services compétents.

Les faits portent sur le rapatriement des recettes d’exportation en devises, une obligation prévue par le code minier révisé et les textes encadrant les activités extractives. Les autorités cherchent à établir les flux financiers concernés ainsi que leur conformité aux règles en vigueur.

Une enquête financière est en cours afin de déterminer le volume exact des montants concernés. Aucun chiffre officiel n’a, pour l’heure, été communiqué par les autorités judiciaires.

La mine de Yanfolila constitue l’un des principaux sites aurifères du pays. Elle a produit 83 965 onces d’or, soit environ 2,61 tonnes, au cours de l’année 2023. Les réserves connues du gisement sont estimées à près de 493 000 onces, selon les données techniques publiées par l’opérateur.

L’exploitation du site est assurée par la SMK, filiale de Hummingbird Resources, société minière d’origine britannique spécialisée dans l’or en Afrique de l’Ouest. Depuis 2025, Hummingbird Resources n’est plus cotée en bourse, après le rachat de l’ensemble de ses actions par le groupe burkinabè Nioko Resources Corporation, devenue propriétaire unique du groupe.

Dans le cadre de l’application du code minier révisé, l’État malien a porté sa participation dans la Société des Mines de Komana à 20 %, conformément aux nouvelles règles encadrant les actifs miniers stratégiques.

Un accord signé en janvier 2025 entre l’entreprise et les autorités prévoit par ailleurs le versement d’environ 16,4 millions de dollars, soit près de 10 milliards de francs CFA, au Trésor public. Ce montant couvre des régularisations liées à la mise en conformité du projet minier et à certains ajustements fiscaux.

Les activités de la mine se poursuivent normalement pendant la procédure. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur les suites judiciaires envisagées, l’instruction se poursuivant sous la conduite des services compétents.