Auteur/autrice : massire Diop

France : François Bayrou nommé Premier ministre

L’information est tombée, ce vendredi 13 décembre 2024, le président Emmanuel Macron a nommé François Bayrou, leader du Mouvement Démocrate (MoDem), au poste de Premier ministre, succédant à Michel Barnier, dont le gouvernement a été renversé par une motion de censure à l’Assemblée nationale le 4 décembre.

Marché financier régional : Le Mali mobilise 33 milliards de FCFA

Burkina Faso : Le gouvernement Ouédraogo prend forme

Le Burkina Faso a officiellement un nouveau gouvernement suite à la nomination de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo comme Premier ministre. Composé de 24 membres, ce nouveau cabinet se distingue par l’entrée de nouveaux visages et des réaffectations stratégiques.

Djoliba AC : Match nul encourageant en Ligue des champions

Le Djoliba AC a tenu en échec Pyramids FC, lors de sa deuxième rencontre en Ligue des champions de la CAF, disputée au Stade du 26 Mars à Bamako, le dimanche 8 décembre. Le match s’est soldé par un score vierge de 0-0, illustrant une rencontre équilibrée où les Égyptiens ont légèrement dominé la première période.

Accident mortel sur l’axe Ségou-Bamako : Le Gouverneur de Ségou et son fils parmi les victimes

Un grave accident de la route est survenu ce dimanche 8 décembre 2024 aux environs de 10h sur l’axe Ségou-Bamako, coûtant la vie à deux personnes, dont le gouverneur de la région de Ségou, le Contrôleur général de police Alassane Traoré et son fils.

Syrie : l’offensive éclair du HTS renverse Bachar al-Assad

La Syrie a connu, ce 8 décembre, un bouleversement majeur avec la chute du président Bachar al-Assad, renversé par une offensive fulgurante de la coalition islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Ce renversement met fin à 24 ans de règne de Bachar al-Assad, qui avait succédé à son père, Hafez al-Assad, en 2000.

Ghana: Le retour historique de John Dramani Mahama à la présidence

Le Ghana a récemment vécu un tournant politique majeur avec le retour au pouvoir de John Dramani Mahama, près de huit ans après sa défaite face à Nana Akufo-Addo.

Burkina Faso : Jean Emmanuel Ouédraogo nommé Premier ministre

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé Jean Emmanuel Ouedraogo Premier ministre et chef du gouvernement, selon un décret lu à la télévision nationale ce 7 décembre 2024 par le secrétaire général du gouvernement.

Libération des 11 leaders politique: Une étape vers une détente politique ?

Après des mois de détention marqués par des controverses et des pressions, onze figures politiques, dont d’anciens ministres comme Moustapha Dicko, Yaya Sangaré et Me Mohamed Aly Bathily, ont été libérées ce jeudi 5 décembre 2024.

Mine: Mandats d’arrêt contre le PDG de Barrick Gold et le directeur de Loulo-Gounkoto

Le bras de fer opposant les autorités et des entreprises minières opérant dans le pays se poursuit. Le Pôle économique et financier de Bamako a émis des mandats d’arrêt internationaux contre Mark Bristow, PDG de la société canadienne Barrick Gold et Cheick Abass Coulibaly, directeur général du complexe minier Loulo-Gounkoto, pour des accusations de blanchiment de capitaux et de violations des réglementations financières.

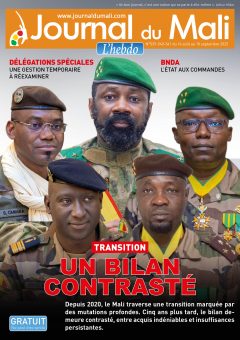

Transition : Entre souverainisme affirmé et défis persistants

Un rapport publié récemment par l’International Crisis Group, intitulé « Le tournant souverainiste au Mali : ajuster la trajectoire », explore les transformations politiques et stratégiques opérées par les autorités maliennes depuis les coups d’État d’août 2020 et mai 2021.

Selon ce rapport, ces évolutions, portées par un discours qualifié de « souverainiste », visent à renforcer l’autonomie du pays, tout en rompant avec des partenariats jugés « traditionnels » et en adoptant de nouvelles alliances.

France : La motion de censure renverse le gouvernement Barnier et met Macron dos au mur

Le 4 décembre 2024, l’Assemblée nationale française a adopté une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Michel Barnier, entraînant sa démission et plongeant le pays dans une crise politique majeure. Cette décision marque la première fois depuis 1962 qu’un gouvernement français est renversé par une telle motion.

JEBAM : Vers un renforcement de la coopération bilatérale

La première édition des Journées Économiques du Burkina Faso au Mali (JEBAM) s’est achevée ce mercredi 4 décembre 2024 au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). Cet événement visait à renforcer les liens économiques entre les deux pays, membres de la Confédération des États du Sahel.

Urgence humanitaire : Lancement du Plan de Réponse de la Croix-Rouge malienne

La Croix-Rouge malienne a lancé, le 2 décembre 2024 à Bamako, un appel d’urgence de 5,6 milliards FCFA pour fournir une assistance à plus de 200 000 personnes dans plusieurs régions du pays. Cet appel répond à une situation d’urgence humanitaire complexe au Mali, caractérisée par l’insécurité alimentaire, les inondations et les déplacements de populations.

Atelier de formation : Vers une meilleure défense des droits des femmes au Mali

Le Mouvement Féministe du Mali (MFM) a organisé, du 26 au 29 novembre 2024, un atelier de formation sur « le rapportage auprès des mécanismes de protection des droits des femmes et sur le genre ».

Tinzaouatène: Plusieurs cadres de la rébellion tués par des frappes aériennes des FAMa

Dans une opération militaire, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont mené, ce dimanche à l’aube, plusieurs frappes aériennes à Tinzaouatène, une localité située à la frontière algérienne.

Cette action ciblait une réunion de hauts responsables du tout nouveau Front de Libération de l’Azawad (FLA), formé le 30 novembre dernier. Plusieurs figures influentes de la rébellion ont été éliminées, marquant un coup dur pour les groupes armés du nord du Mali.

Élan de solidarité : La Fondation Orange Mali soutient les victimes des inondations

Fidèle à son engagement et à ses valeurs de solidarité et de partage, Orange Mali, par le biais de sa fondation et en partenariat avec l’ONG Action contre la Faim, a procédé ce jeudi 28 novembre 2024 à une distribution de dons en faveur des victimes d’inondations dans le district de Bamako.

Parmi ces activités figurent, entre autres, le financement de la caravane du troisième âge, des consultations de chirurgie, la remise de médicaments et la prise en charge d’enfants malades du cœur, en collaboration avec l’ONG Chaine de l’Espoir.