Réunis le 23 décembre 2025 à Bamako, les Chefs d’État de la Confédération des États du Sahel (AES) ont clos leur 2ème session ordinaire par une série de décisions majeures. Sécurité collective renforcée, approfondissement de l’intégration institutionnelle, affirmation diplomatique et priorités de développement endogène ont marqué les conclusions de ce sommet stratégique pour l’avenir de l’espace confédéral.

Le Collège des Chefs d’État a d’abord passé en revue l’état d’exécution des décisions issues de la première session tenue à Niamey en juillet 2024. Les dirigeants ont pris note, avec satisfaction, du relevé des conclusions de la première session du Conseil des ministres de l’AES, organisée à Bamako les 20 et 21 décembre 2025, et en ont entériné les recommandations jugées pertinentes. Les rapports relatifs à la mise en œuvre de la feuille de route de l’An I ainsi qu’aux négociations entre l’AES et la CEDEAO ont également été examinés et approuvés.

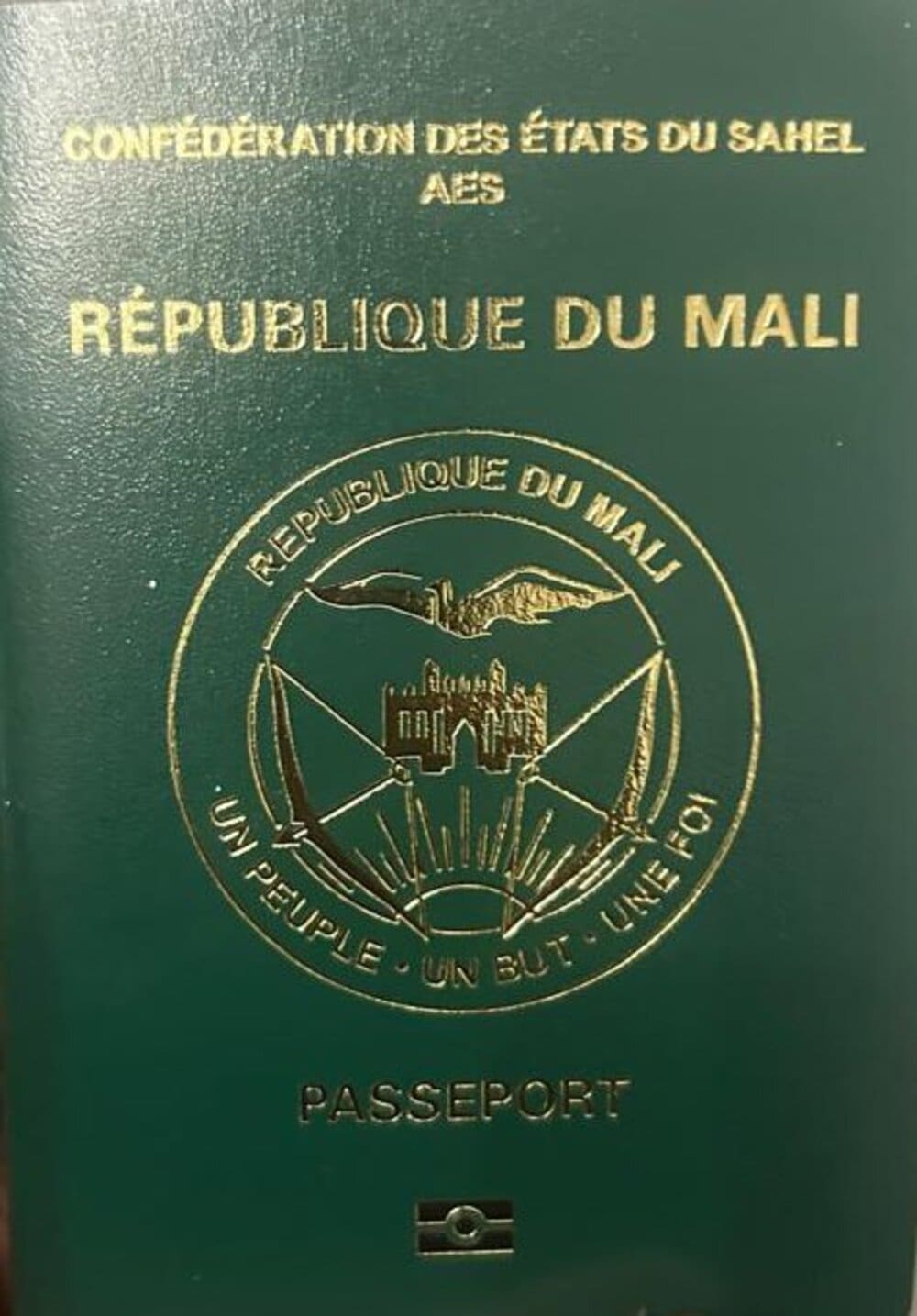

Le sommet a salué le leadership exercé par le Président Assimi Goïta dans la phase de mise en place de la Confédération. Les Chefs d’État se sont félicités des progrès réalisés dans la consolidation de l’identité politique et institutionnelle de l’AES, matérialisée notamment par l’adoption d’un logo, d’un drapeau, d’un hymne, d’une devise, de documents d’identité confédéraux, ainsi que par la création d’outils médiatiques et financiers communs, dont la Télévision et la Radio AES et la Banque confédérale pour l’Investissement et le Développement.

Quatre protocoles structurants adoptés

L’un des temps forts de cette session a été l’adoption de plusieurs protocoles additionnels destinés à renforcer l’architecture institutionnelle de la Confédération. Les Chefs d’État ont ainsi validé des instruments juridiques relatifs à la défense et à la sécurité, à la coordination diplomatique, à la coordination des actions de développement, ainsi qu’à l’organisation des sessions confédérales des Parlements. Il a été instruit au Conseil des ministres de veiller à leur mise en œuvre diligente et efficace.

Dans le domaine sécuritaire, le Collège a réaffirmé sa détermination à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. Les tentatives de déstabilisation des États membres, y compris celles soutenues par des acteurs étatiques étrangers, ont été fermement condamnées.

Les Chefs d’État se sont également félicités de l’excellence de la coordination entre les Forces de défense et de sécurité, notamment à travers les opérations conjointes ayant permis de réduire significativement les capacités de nuisance des groupes terroristes.

Sécurité et souveraineté renforcées

La session a également consacré l’entrée en activité officielle de la Force unifiée de la Confédération AES (FU-AES), marquée par la remise solennelle de son étendard le 20 décembre 2025.

Dans un contexte géopolitique jugé complexe, les Chefs d’État ont appelé à un renforcement de la coopération judiciaire afin de mieux défendre la souveraineté juridique des États membres et de contrer les campagnes de désinformation et de harcèlement judiciaire visant les ressources naturelles de la Confédération.

Sur le plan diplomatique, le Collège a salué les efforts ayant permis à l’AES de s’imposer comme un acteur géopolitique crédible dans la sous-région et au-delà. La concertation préalable aux grandes rencontres internationales et la coordination des positions communes ont été encouragées, tout comme l’implication accrue de la diaspora dans la dynamique de développement et de communication confédérale.

Développement endogène

En matière de développement, les Chefs d’État se sont réjouis des résultats enregistrés, notamment l’opérationnalisation du prélèvement confédéral et la création de la Banque confédérale pour l’Investissement et le Développement, instruments clés du financement endogène.

La convergence des politiques économiques, la transformation locale des matières premières, ainsi que l’implication des jeunes et des femmes ont été identifiées comme des priorités pour bâtir une AES des peuples.

Ibrahim Traoré prend les commandes

À l’issue des travaux, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré a été désigné Président de la Confédération des États du Sahel pour un mandat d’un an.

Dans son discours d’acceptation, il a placé son action sous le sceau de la continuité, tout en appelant à une mobilisation accrue pour répondre aux aspirations des populations.

En clôturant la session, le Président Assimi Goïta a exprimé sa confiance dans l’avenir de l’AES, affirmant que la Confédération poursuit sa marche résolue vers l’émancipation, la stabilité et la prospérité partagée.

Mohamed Kenouvi