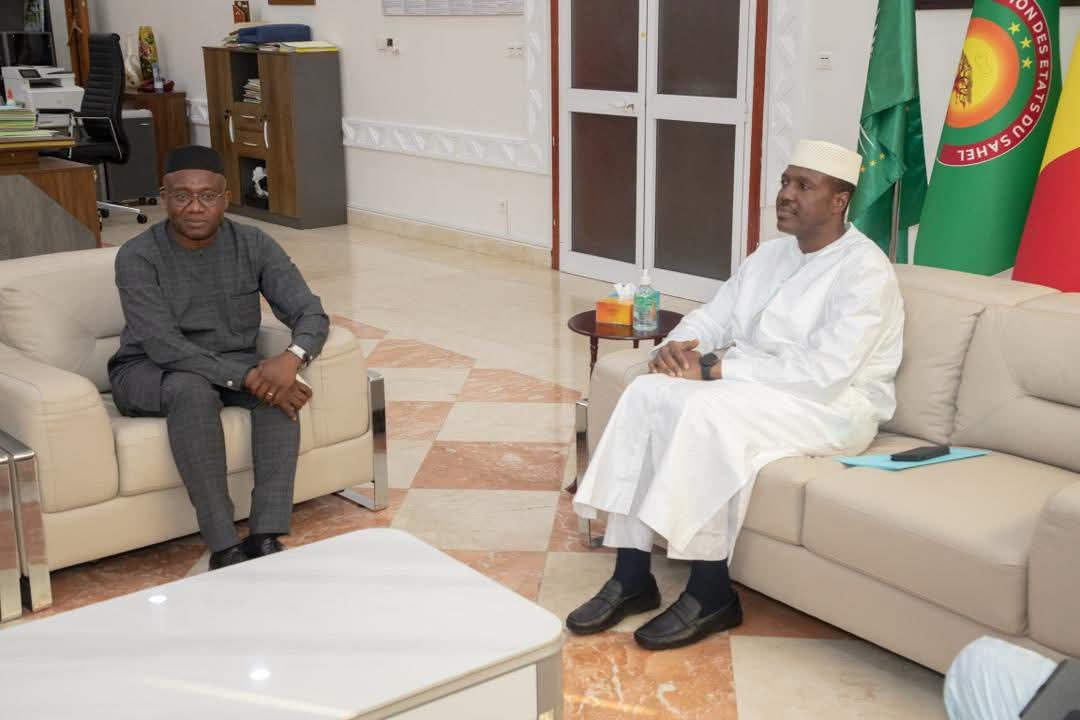

Les ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont entamé un processus ambitieux d’unification de leurs systèmes judiciaires. Ce projet vise à créer des institutions juridiques et pénitentiaires confédérales, à harmoniser les législations et à renforcer la coopération face aux défis transnationaux.

Les autorités judiciaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont engagé un processus inédit de rapprochement législatif et institutionnel dans le cadre de la Confédération des États du Sahel (AES). L’initiative, conduite dans la continuité des piliers « Défense, Diplomatie et Développement » de la feuille de route malienne, entend désormais faire de la justice un levier central de souveraineté collective.

Au cœur des discussions figure la volonté d’inscrire la justice parmi les compétences officiellement déléguées à la Confédération. Les ministres ont validé la proposition de modification de l’article 4 du Traité fondateur, ce qui permettra à terme d’asseoir la légitimité d’un système juridique commun et cohérent. Dans son prolongement, un cadre de concertation permanent entre ministres de la Justice a été instauré et des Comités techniques nationaux devront veiller à la mise en œuvre progressive de l’agenda commun, avec pour visée une meilleure coordination, une standardisation des pratiques et l’interopérabilité des procédures.

L’ambition affichée est de bâtir un socle juridique harmonisé, allant des textes de droit pénal à l’organisation des professions judiciaires en passant par la coopération interétatique sur les procédures, les standards et les sanctions. Ce chantier traduit une volonté d’adapter les outils juridiques aux réalités sahéliennes en privilégiant l’harmonisation et l’efficacité.

Des institutions confédérales en gestation

La principale innovation portée par ce chantier est la création annoncée d’une Cour pénale et des droits de l’Homme sahélienne, compétente en matière de crimes de guerre, de blanchiment, de financement du terrorisme, ainsi que pour le contentieux interconfédéral. Cette juridiction, inédite dans l’espace sahélien, sera appuyée par une prison de haute sécurité dont la construction a été validée.

Ces mécanismes viendront renforcer une réponse judiciaire adaptée aux formes nouvelles de criminalité transfrontalière et aux défis liés à la lutte contre l’impunité, dans une zone où les juridictions nationales seules ne suffisent plus. Dans l’attente de leur mise en service, les États membres se réservent la possibilité de saisir toute instance régionale ou internationale existante pour poursuivre les auteurs d’actes graves.

Le projet repose également sur des outils numériques concrets. C’est ainsi qu’une plateforme de coopération judiciaire et un fichier unique des personnes recherchées ont été validés. Leur objectif est de garantir l’interopérabilité des systèmes nationaux et de faciliter les extraditions, transferts de détenus ou exécution des mandats d’arrêt entre les trois pays.

Le volet pénitentiaire n’est pas en reste, puisque la sécurité des établissements, la prévention de la radicalisation, le respect des droits humains, la réinsertion et la mutualisation des formations sont inscrits à l’agenda. Un Centre régional de formation judiciaire et pénitentiaire verra le jour, assurant une standardisation des profils et pratiques.

Contraintes nationales

En dépit de l’élan affiché, la mise en œuvre de ces décisions est conditionnée à plusieurs facteurs. D’abord, une série d’adaptations législatives devront être opérées dans chacun des pays, notamment pour garantir la compatibilité entre les textes de la Confédération et les droits nationaux existants, en particulier les Codes pénaux et de procédure pénale.

La question du financement, également importante, reste en suspens. La construction des infrastructures prévues, le développement des plateformes numériques ou la formation conjointe du personnel nécessiteront des budgets importants, encore non précisés. Les États espèrent l’appui de partenaires techniques ou financiers, mais affichent leur volonté d’autonomie.

Sur le plan politique, une attention particulière sera portée à la répartition des compétences, à la souveraineté des juridictions nationales et à l’acceptabilité du mécanisme par les Parlements. La diversité des pratiques judiciaires, des traditions juridiques et des cadres institutionnels est aussi un obstacle à surmonter.

Au-delà de ces contraintes, l’orientation prise est tout de même une première. Dans un espace longtemps fragmenté, ces États cherchent à construire une justice collective, cohérente, respectueuse des droits fondamentaux, capable de répondre aux attentes de leurs citoyens et aux exigences contemporaines de sécurité et de gouvernance.