Auteur/autrice : Boubacar Haïdara

Cancer du sein : le combat d’une vie pour Kadidiatou

Chaque année, au mois d’octobre, une campagne mondiale de sensibilisation est menée pour lutter contre le cancer du sein et celui du col de l’utérus. Au Mali, plus de 2270 cas de cancer du sein sont détectés chaque année, avec 1348 décès, contre 2436 cas de cancer du col de l’utérus et 1431 décès, selon Globocan 2022.

Mme Faye Kadidiatou Kanté avait 52 ans lorsqu’elle a appris qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. Tout a commencé en juin 2015, comme elle l’explique : « J’ai senti une petite boule dans mon sein gauche, mais je n’y ai pas prêté grande attention, croyant que c’était une piqûre de fourmi. Cependant, la boule continuait de grossir et en septembre, j’ai décidé d’aller à l’hôpital ». Là-bas, elle apprend la nouvelle qui changera sa vie. Le médecin lui révèle : « Mme Faye, vous êtes atteinte d’un cancer ». Kadidiatou raconte qu’à ce moment-là, elle a senti son monde s’écrouler. Son docteur l’a alors orientée vers l’hôpital du Mali, qui reçoit environ 350 cas de cancer du sein par an, selon l’oncologue Fatoumata Sidibé. Mme Faye révèle avoir pleuré tout le trajet. Elle confie qu’elle se sentait partir, elle qui avait déjà perdu son premier mari quelques décennies plus tôt.

« Lors de ma consultation, j’ai vu des tas de dossiers empilés sur le bureau de l’oncologue. Voyant mon anxiété, il m’a expliqué : « Ce sont les dossiers des patients atteints de cancer, enfin ceux qui sont déclarés » », précise-t-elle. Mme Faye s’est alors fait une promesse : « J’ai prié le Bon Dieu que si je m’en sortais, je créerais une association pour lutter contre ce fléau ». Se méfiant du système de santé du pays, elle a tenté d’obtenir un visa, sans succès. Après cet échec, elle est partie au Sénégal pour recevoir des soins de « qualité ». Après des examens approfondis, on lui a confirmé la présence d’une tumeur. Mme Faye a alors décidé de revenir au Mali, près de sa famille, pour se battre. De retour, elle a rencontré plusieurs spécialistes, dont M. Bassirou Drabo, qui a su la rassurer. Quelques examens plus tard, le docteur lui a annoncé qu’elle devait subir une mastectomie. Laquelle consiste à enlever la totalité ou une partie du sein en raison de cellules cancéreuses ou pour éviter le risque de récidive du cancer du sein.

Elle explique que cette opération a grandement affecté sa fille aînée, mais pas elle, car elle ne pouvait plus avoir d’enfants. Par la suite, les chimiothérapies ont débuté et ont duré six mois. « Après chaque chimio, pendant quatre jours, je me sentais mal, je vomissais, j’avais des douleurs et je ne mangeais rien. Tous mes cheveux sont tombés ». De toutes ses forces, elle a combattu la maladie. Entre manque de sommeil et problèmes familiaux, elle est restée forte et debout. Quelque temps après la chimiothérapie, son médecin lui a annoncé qu’elle avait vaincu le cancer. « J’étais tellement heureuse que j’ai prévenu tout le monde, car après tant de batailles, je me sentais enfin libérée ».

Une joie de courte durée, cependant. Quatre mois plus tard, de nouvelles analyses ont révélé une anomalie aux poumons. On lui a suggéré une autre opération, qu’elle a d’abord refusée : « J’étais démoralisée, je n’avais plus envie de rien, mais mon docteur m’a envoyée voir une psy, qui m’a convaincue ». Après cette opération, Kadidiatou a repris la chimiothérapie pendant six autres mois. « Tous les 15 jours, on me perfusait. Imaginez cette souffrance, mais je me suis battue ». Heureusement, après cela, notre battante n’a plus entendu parler de la maladie et a finalement remporté son combat.

L’après-cancer fut très difficile, confie-t-elle : « La maladie m’a diminuée de 60 %. Sans le soutien de ma famille, je ne m’en serais pas sortie. J’avais très peur que la maladie ne revienne, mais Dieu a entendu mes prières ». Aujourd’hui, âgée de 62 ans, Mme Faye a ouvert une association de lutte contre le cancer du sein dénommée « Combattantes du cancer », qui compte déjà 200 membres. Depuis qu’elle a appris qu’elle était atteinte de cette maladie, elle en a fait une force et a commencé à promouvoir son association. Elle explique que celle-ci est présente presque partout au Mali et mène des campagnes de sensibilisation contre le cancer du sein.

Fatouma Cissé

Tariq Ramadan : condamné en appel en Suisse, un an après son acquittement

Accusé de viols par plusieurs femmes en France et en Suisse, la procédure judiciaire de l’Islamologue Tariq Ramadan, se poursuit. La justice genevoise, qui l’avait acquitté en première instance en mai 2023, a inversé la décision et a reconnu M. Ramadan coupable de « viol et de contrainte sexuelle », le 10 septembre 2024. Condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme, M. Ramadan a annoncé qu’il recourrait au Tribunal fédéral suisse, la plus haute instance judiciaire dans le pays.

En 2023, à l’issue de son procès, Tariq Ramadan avait été acquitté par les juges en première instance, pour absence de preuves, témoignages contradictoires et « messages d’amour » envoyés par la plaignante. Il avait alors été placé sous contrôle judiciaire.

Pour la partie plaignante, c’est un soulagement que « la vérité éclate ». Celle-ci avait expliqué avoir été encouragée par d’autres plaintes et entamé la procédure 10 ans après les faits, remontant à 2008.

M. Ramadan, qui clame toujours son innocence, estime être la cible d’une machination politico-judiciaire. De part ses prises de parole sur des questions sensibles, et à l’encontre du positionnement médiatique établi, notamment en France.

Outre le fait que Tariq Ramadan ait toujours dénoncé les tueries commises par l’armée israélienne dans la bande de Gaza, il se bat également contre la montée de l’islamophobie en France, et cela lui vaut de nombreux détracteurs.

Pour les avocats de l’Islamologue âgé de 62 ans, l’espoir réside dans la juste mesure des éléments du dossier, afin de traiter l’affaire de « façon impersonnelle » par les juges fédéraux, tout comme les juges français, dans le verdict de son pourvoi en cassation en France, qui sera rendu le 9 octobre 2024.

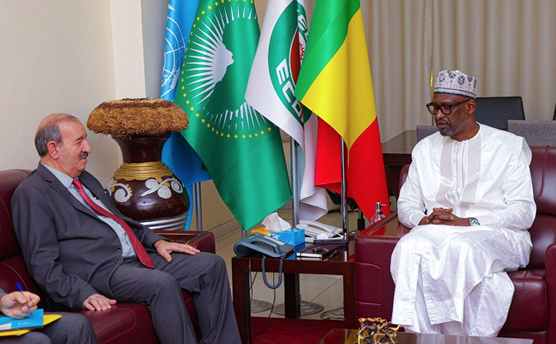

Bank to Wallet : Sama Money et Kafo Jiginew signent une alliance

Kafo Jiginew et Sama money ont procédé ce 27 septembre à la cérémonie de lancement de leur nouveau projet en commun « Bank to Wallet ». Une interconnexion qui permet aux clients des deux entités de faciliter les transferts d’argent entre eux à travers leurs différents comptes.

L’entreprise malienne spécialisée dans la micro finance Kafo jiginew et la fintech Sama Money ont finalisé leur nouveau projet de portefeuille numérique appelé « Bank to Wallet » en procédant à la signature de cette convention ce 27 septembre. Cette initiative qui vise à faciliter l’inclusion financière entre les 2 entités permettra une plus grande accessibilité financière aux usagers. « Bank to wallet » est un service électronique qui permet de lier votre compte Kafo Jiginew avec votre compte Sama Money pour aisément transférer de l’argent de votre compte Kafo Jiginew vers votre compte Sama Money et vice versa. C’est dans l’optique d’accroître significativement sa clientèle que Kafo Jiginew a initié ce partenariat d’interconnexion avec Sama Money a rappelé le Directeur Général de Kafo Jiginew M. Ibrahima Keïta lors de son allocution.

Il a attesté que « cette union est le fruit d’un travail acharné et d’une vision partagée de modernisation d’innovation et de transformation digitale ». De son côté le PDG de Sama Holding Daouda Coulibaly a rappelé que cette signature marque un tournant décisif dans la digitalisation des paiements et des services financiers au Mali avant d’indiquer que « ce projet s’inscrit parfaitement dans la vision des hautes autorités de la transition, qui aspirent à une digitalisation maximale des moyens de paiement au Mali ». Ce projet aspire à plusieurs objectifs notamment: à une plus grande facilité d’accès au service financier en particulier tous ceux qui vivent dans les zones reculées et qui n’ont pas un compte bancaire traditionnel; à renforcer la sécurité des transactions financières avec des protocoles de sécurité numérique avancées ; à dynamiser les activités économiques en offrant aux agriculteurs aux PME et aux petits commerçants les moyens de paiement plus rapides et plus pratiques. Ce nouveau partenariat est un pas de plus pour les deux entreprises, dans l’inclusion financière du plus grand nombre et la modernisation dans les modes de paiement.

Fatouma Cissé

Ligue des Champions CAF: Le Mali fait carton plein

Depuis l’instauration de la nouvelle formule de la Ligue des Champions CAF, aucun club malien n’avait accédé à la phase de poules de cette compétition continentale. Ce signe indien a été brisé par le Djoliba AC. Les Rouges se sont hissés à ce niveau en battant l’ASKO de Kara du Togo. Le 22 Septembre est ainsi devenu une date historique pour le football malien. En déplacement à Lomé pour la manche retour du dernier tour préliminaire, les protégés de Demba Mamadou Traoré se sont imposés par le score d’un but à zéro, confirmant leur victoire du match aller sur le même score.

Qualification historique

Cette performance des Rouges de Bamako est une grande première. Et pour cause : depuis 1997 et la création de la nouvelle formule de la Ligue des Champions d’Afrique, aucun club malien n’avait pu franchir cette étape. Suite à cette performance inédite des Hippos de Hèrèmakono, la Fédération Malienne de Football a félicité les joueurs. « Si le mérite de cette qualification historique revient sans conteste aux joueurs et à l’encadrement technique et administratif, on ne peut occulter l’immense sacrifice consenti par les dirigeants et les supporters pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions de préparation et de compétition », peut-on lire dans sa lettre. L’instance dirigeante du football malien espère que cette qualification, acquise avec panache et abnégation, permettra d’asseoir un peu plus la notoriété et le prestige de notre football.

Les Champions du Mali connaîtront leurs adversaires le 7 octobre prochain, à l’issue du tirage au sort. Les autres clubs qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des Champions CAF sont Al Ahly SC (Égypte), Al Hilal SC (Soudan), AS FAR (Maroc), AS Maniema Union (RDC), CR Belouizdad (Algérie), GD Sagrada Esperança (Angola), Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), MC Alger (Algérie), Pyramids FC (Égypte), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Raja Casablanca (Maroc), Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire), TP Mazembe (RD Congo), Young Africans SC (Tanzanie).

Quart de finaliste de l’édition précédente de la Coupe de la Confédération, le Stade Malien, le meilleur ennemi du Djoliba AC, participera pour la 6ème fois à la phase de poules de cette compétition continentale. Les Bleus et Blancs se sont largement imposés devant le Paynesvilles du Libéria (3-1). Après le sacre de 2009, les sociétaires de Sotuba auront l’occasion de rééditer cet exploit lors de cette saison 2024-2025.

Amadiar Traoré

Francophonie: Le Mali toujours en froid avec l’organisation

Le Mali ne sera pas présent lors du prochain Sommet de la Francophonie, prévu du 4 au 5 octobre prochain à Villers-Cotterêts et Paris (France). Et la langue française y est désormais, avec les langues nationales qui sont les « langues officielles », une « langue de travail ».

Ce sommet, qui se réunit tous les deux ans, regroupe les pays ayant comme langue officielle le français. Il a pour but d’assurer le bon fonctionnement de la Francophonie dans le monde. Au Mali, après la nouvelle Constitution adoptée en juillet 2023, le français a quitté son statut de « langue officielle » et et classé comme « langue de travail ». Avant cela, le Mali avait été suspendu par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en 2021, suite au coup d’État. Mais l’organisation avait décidé de maintenir ses programmes de coopération multilatérale francophone. Le Mali, suspendu, était donc absent lors du 18ème Sommet, qui a eu lieu en Tunisie et qui avait pour thème « La connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ». Il sera aussi absent au prochain sommet, qui aura pour thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Brahima Kanta, un enseignant, considère que « cette non participation au prochain sommet permettra de reconsidérer les partenariats traditionnels du Mali et d’affirmer une indépendance politique ». Toutefois, il pense que cela pourrait également signifier une perte d’opportunités diplomatiques et culturelles. Setigui Kamissoko, professeur de français à l’Institut de formation et des Maîtres (IFM) de Kita, estime que « nous ne devons pas nous inquiéter de cette non participation au sommet de la Francophonie. Je pense que ça n’aura pas beaucoup d’impact pour le Mali sur le plan international ».

Coexistence

Le français est omniprésent dans la vie de tous les jours, surtout dans l’administration, mais est considéré comme une langue étrangère par une grande majorité de la population. Son usage peine à s’imposer face aux langues nationales.

Kamissoko l’affirme : « aujourd’hui, le Mali veut tourner dos à la politique et à l’idéologie de la France, qui pense que la colonisation continue. En dehors des lieux de travail, on utilise peu le français. Même dans les bureaux, certains préfèrent répondre aux questions en langue nationale. On écrit en français et on parle en langue nationale ». M Kanta soutient la même chose. « Un glissement vers une valorisation des langues nationales est en cours. Néanmoins, une coexistence entre le français et les langues nationales permettrait de tirer parti des deux approches ».

Fatouma Cissé

Oscar de la Photographie africaine: Merlin N’diaye récompensé

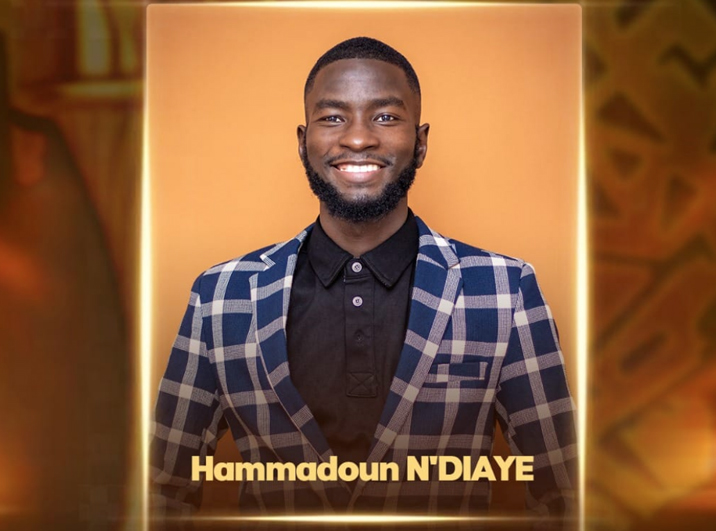

Nominé à la prochaine édition des Oscars de la photographie africaine qui aura lieu le 16 novembre prochain à Lomé (Togo), Hammadoun N’Diaye, plus connu sous le nom de Merlin N’Diaye, est un photographe professionnel qui évolue dans la région de Mopti depuis 3 ans. Il vient de remporter l’Oscar d’Or.

Né en novembre 1993 à Bamako, Hammadoun N’Diaye est diplômé en Gestion de la Faculté des Sciences économiques et de gestion de Bamako (FSEG) depuis 2016 et sortant de l’Institut de formation des Maîtres (IFM) de Diré depuis 2017. Le photographe était nominé dans deux catégories des Oscars de la photographie africaine : « Photographie d’Art » et « Photographie institutionnelle ». Le concours, qui réunit 150 photographes venus de plusieurs pays d’Afrique, vise à reconnaître et célébrer les meilleurs talents africains dans 11 catégories de la photographie. Le jeune photographe s’est distingué en remportant le prix le plus prestigieux et convoité de la cérémonie qui est l’Oscar d’or. Sur les 11 catégories, les 5 premiers de chaque catégorie concourent pour gagner ce prix. C’est finalement M. N’Diaye qui l’a remporté. Il a aussi gagné le prix de la catégorie photographie d’art, l’une des catégories dans laquelle il concourrait. À côté de ses activités de photographe, M. N’diaye est aussi bloggeur, vidéaste et journaliste reporter d’images (JRI) à l’hebdomadaire « La Voix de Mopti ». Merlin N’Diaye confie avoir toujours été attiré par le numérique. « Je prenais des photos avec mon smartphone et les publiais sur Facebook. Cependant, c’est grâce à une formation en blogging en septembre 2021, organisée par la plateforme Benbere que j’ai véritablement développé mes compétences ».

Photographe militant

Parallèlement, sa passion pour le journalisme l’a conduit à vouloir informer les internautes sur l’actualité de la région de Mopti. « Je souhaitais montrer au monde entier notre résilience, même après la crise, et mettre en avant une nouvelle image de Mopti, de sa culture et de son potentiel touristique ». En 2023, il a gagné 2 prix dans le domaine du journalisme : celui du « Meilleur reporter de la région de Mopti » décerné par la Radio Tolérance ainsi que le prix du « Meilleur projet pour la lutte contre la désinformation », attribué par l’ONG Search for Common Ground.

Les photos qui ont été sélectionnées pour le concours représentent des enfants sur les berges du fleuve Niger, qui est en proie aux conséquences néfastes du changement climatique. Merlin N’Diaye se dit très reconnaissant de ces deux nominations.« Je suis profondément honoré de représenter Mopti et tout le Mali en tant que photographe. Cela me remplit de fierté et me motive pour m’améliorer encore davantage ». Le photographe habite dans la région de Mopti, où il publie ses photos de la ville. Sur ces clichés, le vidéaste promeut la diversité et la beauté de la population. Ils témoignent amplement de sa maîtrise de cette discipline.

Fatouma Cissé

Amadou Mahtar Mbow : Un humaniste intransigeant et un passionné de l’Afrique

Amadou Mahtar MBow, éminent homme de culture sénégalais né le 20 mars 1921, est décédé le mardi 24 septembre à Dakar, à 103 ans. Professeur de géographie, il fut plusieurs fois ministre durant le magistère de Léopold Sedar Senghor, avant d’entrer en 1970 à l’UNESCO, qu’il dirigera de 1974 à 1987. Diomansi Bomboté, journaliste et ancien fonctionnaire de l’UNESCO durant une vingtaine d’années, témoigne.

Ce qui impressionnait dès qu’on rencontrait Ahmadou Mahtar Mbow, ou qu’on l’entendait parler pour la première fois, c’était sa voix puissante et rocailleuse, marquée par la fermeté et qui traduisait une personnalité hors du commun. Les souvenirs qu’il laissera à ses proches et à la postérité seront ceux d’un homme au courage exceptionnel, même si certains, en désaccord avec ses convictions, le jugeront téméraire.

Ses convictions profondes, qu’il portait en lui avec une force inébranlable, incluaient la justice pour tous, l’autodétermination et l’émancipation de l’Afrique, ainsi que la liberté et la solidarité entre les hommes et les nations. Ces idéaux ont été façonnés tout au long d’un parcours riche, marqué notamment par son engagement, alors étudiant à la Sorbonne, au sein de la Fédération des étudiants de l’Afrique noire en France (FEANF), qu’il a présidée, et par sa participation à la création du Parti du Rassemblement Africain (PRA – Sénégal).

Je garde un souvenir précis d’Amadou Mahtar Mbow, de la période où j’ai eu l’honneur de travailler à ses côtés à l’UNESCO, d’abord dans le secteur de la communication, puis à l’Office de l’information publique, de 1979 à 2002. Son caractère trempé et sa force exceptionnelle étaient évidents. À la tête de l’UNESCO entre 1974 et 1987, il a servi avec loyauté et détermination les grandes causes de l’humanité : les droits de l’Homme, l’éducation pour tous, la promotion des femmes, la culture au service du développement, et les sciences exactes, physiques et humaines.

Mais ce qui marquait le plus chez lui, c’était son attachement presque obsessionnel à l’émancipation de l’Afrique, qu’il a défendue avec une passion inébranlable. En voulant protéger les intérêts de l’Afrique face à un monde international souvent déséquilibré et injustement favorable aux nations industrialisées, il s’est heurté à de nombreuses incompréhensions, particulièrement de la part de puissances étrangères, en particulier occidentales.

Au moment où Amadou Mahtar Mbow arrivait à la tête de l’UNESCO, les fonctionnaires africains représentaient à peine 6% du personnel, une anomalie quand on sait que l’Afrique, sur les 190 membres de l’Organisation, en comptait plus d’une cinquantaine. Il a porté cette proportion à 18%. Mbow était aussi un bourreau de travail. Souvent, dès 7h du matin, il était à son bureau, qu’il ne quittait, sans discontinuer, qu’à 20h. À plus de 60 ans, il n’hésitait pas à affronter les rigueurs du jeûne au mois de Ramadan. L’esprit lucide, il décortiquait, avec une surprenante perspicacité, des dossiers aussi variés qu’ardus. Et il se montrait intraitable avec les fonctionnaires tire-au-flanc dans leurs tâches.

Lors des discussions autour des programmes de l’UNESCO, il restait inflexible face à toute tentative de compromettre les projets en faveur des pays en développement, notamment ceux d’Afrique. Combatif, il était allergique aux compromis qui pouvaient nuire à ses principes. Sa radicalité dans la défense de ses idées se manifestait même face à ses proches, qui pouvaient parfois essayer de le faire fléchir. Courtois, élégant et profondément pieux, il pouvait néanmoins exploser de colère pour déjouer des manœuvres visant à le faire céder.

Cependant, il n’était pas un intransigeant borné. Il savait composer lorsque cela servait un objectif plus grand, notamment en étant l’artisan du consensus à l’UNESCO lors de moments de crise. Le consensus, ce mécanisme visant à concilier des points de vue initialement inconciliables sans provoquer de frustration par un vote, a permis à l’Organisation de surmonter des débats tendus, comme ceux sur les « Droits de l’Homme et des peuples » ou sur le Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication (NOMIC) dans les années 80.

Les péripéties regrettables nées de malentendus et d’incompréhensions lors d’un 3ème mandat brigué à la tête de l’UNESCO n’ont en rien terni la stature de cet homme emblématique et infatigable, consacré jusqu’à son dernier souffle à la défense de l’honneur et de la dignité de l’Afrique.

Diomansi Bomboté, journaliste

Attaques terroristes à Bamako : Les leçons à en tirer

Le 17 septembre 2024, la capitale malienne est secouée par une double attaque. L’École de la gendarmerie et l’aéroport de Sénou sont visés par des assauts revendiqués par le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM – JNIM). Deux jours après le premier anniversaire de l’AES et à quelques jours du 64ème anniversaire de l’indépendance du Mali, ces attaques ont montré la vulnérabilité face au fléau du terrorisme et peut-être la nécessité d’une réadaptation du dispositif actuel.

Dans un communiqué diffusé sur les ondes de la télévision nationale, l’État-major général des armées a qualifié de « tentative d’infiltration » l’attaque survenue très tôt, vers 5 heures du matin. Appelant les populations à rester calmes, l’État-major a souligné que les ratissages continuaient et que la situation était sous contrôle. En visite sur les lieux, à l’École de la gendarmerie le chef d’État-major, tout en se voulant rassurant, a tenu rappeler aux élèves gendarmes leur mission. « Le combat continue et il faut tirer les leçons. Le terrorisme doit être combattu. Nous sommes en guerre et vous êtes durement alertés », a-t-il notamment martelé devant des éléments qui rejoindront bientôt des unités combattantes.

Alerte

Si Bamako avait, il y a quelques années, subi des attaques terroristes ayant visé plutôt des cibles civiles, la capitale vient d’être touchée par des attaques visant des cibles militaires au cœur de la cité. Une première qui rappelle que la menace n’est jamais loin et qu’il s’agit bien d’une « guerre d’usure », selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Camara, à l’issue de sa rencontre avec le Président de la Transition le 23 septembre 2024. Reçu avec le ministre de la Sécurité et de la protection civile ainsi que les chefs d’États-majors et les chefs des services militaires par le Président Assimi Goïta, il a déclaré qu’il s’agissait de faire un « examen exhaustif du dispositif sécuritaire, réévaluer la menace et donner les orientations complémentaires ». S’il s’est dit plutôt satisfait de la rencontre, qui a permis de constater l’engagement des autorités politiques et militaires pour faire face au fléau ainsi que le soutien du Président de la Transition au dispositif opérationnel en cours pour la lutte contre le terrorisme, cette rencontre n’occulte pas le sentiment d’un retour en arrière, observe Jean-Hervé Jezequel, Directeur de projet à International Crisis Group (ICG).

Ces attaques qui nous ramènent quelques années derrière sont tout de même inédites, en ce qu’elles ont été dirigées contres des installations militaires. En 2015, la première attaque qui avait visé la capitale avait ciblé un bar restaurant, avant un hôtel la même année. Deux autres attaques sur des sites d’hébergement en 2016 et 2017 avaient aussi fait des victimes. Plus récemment, en juillet 2022, c’est une attaque complexe à la voiture piégée qui avait visé le camp militaire de la ville garnison de Kati, à 15 km de Bamako, faisant 8 morts et des blessés. Une attaque audacieuse qui avait fait dire aux autorités qu’il s’agissait de tentatives désespérées des groupes terroristes en débandade. Les forces armées étaient alors en pleine campagne de reconquête du territoire national. Après cette frayeur, qui avait convaincu les habitants de la capitale de l’imminence de la menace, Bamako avait plusieurs fois fait l’objet d’alertes plus ou moins réelles. Dans son discours à la Nation à l’occasion du 22 septembre 2024, le Président de la Transition a affirmé que les attaques du 17 septembre 2024 « rappellent l’impérieuse nécessité de rester vigilants et de garder une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances ».

Dispositif en cause ?

La double attaque du 17 septembre 2024 est survenue entre deux dates importantes. D’une part au lendemain du premier anniversaire de la Confédération des États du Sahel (AES), mise en place le 16 septembre 2023, avec notamment pour objectif de mutualiser les forces des trois États membres (le Burkina Faso, le Mali et le Niger) pour lutter contre le terrorisme. D’autre part à quelques jours du 64ème anniversaire de l’indépendance du Mali, célébré le 22 septembre. A priori une période d’alerte, « même si c’est difficile de sécuriser une ville comme Bamako », on peut y voir une faille du dispositif sécuritaire, note M. Jezequel.

Du côté des groupes terroristes, on peut avoir une double lecture de cette situation, selon l’analyste. C’est une stratégie habituelle pour ces groupes de forcer l’État à concentrer ses forces pour défendre les villes et donc à leur laisser un peu le champ libre dans les campagnes, où ils ont leur principal champ d’action. Secundo, il peut s’agir d’un changement de mode opératoire de leur part, mais il est encore trop tôt pour faire une telle conclusion, tempère-t-il.

Si elles affichent leur détermination, la réaction des autorités souligne la nécessité d’une vigilance accrue. En effet, au lendemain des attaques les autorités ont envisagé un certain nombre de mesures urgentes. Parmi lesquelles la fermeture de 7 marchés à bétail à Bamako et environs, des marchés soupçonnés d’avoir servi à favoriser l’infiltration de certains terroristes, et l’injonction faite aux propriétaires des camions citernes stationnés le long des axes voisins des lieux de l’attaque de les déplacer.

Enseignements

Engagé dans une lutte acharnée contre le terrorisme depuis plusieurs années, le Mali a enregistré des succès importants, notamment dans la reconquête de l’intégrité du territoire national. Des victoires militaires qui n’ont pas pourtant endigué la capacité de nuisance des groupes terroristes. Malgré une présence effective et le redéploiement des forces armées maliennes (FAMa) dans plusieurs localités du pays, les groupes armés et terroristes continuent d’exercer une pression sur les populations. Des pressions qui se sont multipliées dans les régions de Mopti et de Ségou à l’approche de l’hivernage, obligeant de nombreux habitants à abandonner leurs localités et leurs activités champêtres.

Cela signifie donc que la stratégie actuelle a des limites. « On peut dire que la stratégie de miser sur l’outil militaire, y compris au temps des autorités civiles, n’arrive pas à endiguer la menace terroriste. Peut-être qu’il est temps, c’est ce que pense International Crisis Group, de donner plus de moyens à une réponse politique à ces expansions armées », suggère M. Jezequel. Une offre de dialogue politique qui va s’adresser aux groupes armés ou à certains des groupes terroristes disposés à discuter. Une « offre de dialogue mais pas de reddition, dans laquelle chaque partie exprime ses positions et cherche à faire des compromis ».

L’attaque du 17 septembre est justement, selon lui, un moment de réflexion qui souligne le besoin d’ajustement de la stratégie de sécurisation. « Il ne s’agit pas pour nous de dire qu’avant cela se passait bien et que maintenant c’est moins bien ». Sans nier les acquis dans la lutte contre l’expansion terroriste, l’analyste explique qu’il faut explorer les recommandations du Dialogue Inter-Maliens. Des recommandations parmi lesquelles figurait la nécessité d’une réponse politique. Il faut donc donner des moyens à cet outil du dialogue. Depuis le début de la crise, des moyens ont été accordés à la « réponse militaire, qui reste indispensable ». Mais il faut en donner aussi au dialogue. « Même si ce n’est pas une solution magique », il faut investir dans cet outil et le soutenir à nouveau.

Pour les autorités, il y a aussi des leçons à tirer. Outre la vigilance à observer comme en temps de guerre, il faut une « collaboration de la population », a insisté le chef d’État-major. Une collaboration qui doit surtout aider les forces de l’ordre dans la traque des terroristes en termes de renseignements. Mais elle doit également éviter tout amalgame, ce qui serait totalement contre productif et servirait plutôt les intérêts des terroristes.

Fatoumata Maguiraga

Soudan : « Cessez d’armer les généraux » demande Biden

L’Union africaine (UA) a appelé, mardi 24 septembre, à la « cessation immédiate » des combats dans la grande ville soudanaise d’El-Fasher (Sud-Ouest), dénonçant une « escalade » de la crise après un assaut ce week-end des forces paramilitaires.

La guerre oppose depuis avril 2023 l’armée, dirigée par le Général Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhane, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le Général Mohammed Hamdan Daglo, dit « Hemetti ». Le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, « appelle à une cessation immédiate des combats à l’intérieur et à l’extérieur d’El-Fasher », affirme un communiqué.

Depuis des mois, le sort d’El-Fasher inquiète la communauté internationale. Dans cette métropole de 2 millions d’habitants, seule capitale des cinq Etats du Darfour à ne pas être aux mains des FSR, des « centaines de milliers de civils » sont menacés par des violences « de masse », a alerté la semaine dernière l’ONU. Les paramilitaires ont lancé leur offensive après des mois de siège.

Lors de l’Assemblée Générale de l’ONU, en cours actuellement, le Président américain Joe Biden a exhorté les dirigeants du monde entier « à cesser d’armer les généraux soudanais et à mettre fin à la guerre qui ravage ce pays depuis 2023 ». Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lui aussi dénoncé « les puissances extérieures qui continuent de s’ingérer sans aucune approche unifiée pour trouver la paix ».

Plus de 10 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont fui leur foyer depuis avril 2023. Plus de 2 millions de personnes ont cherché refuge dans les pays voisins. Le Soudan connaît également la plus grande crise alimentaire au monde. Plus de la moitié de la population du pays, soit près de 26 millions de personnes, est confrontée à des niveaux élevés de malnutrition aiguë. Près de 5 millions d’enfants et de femmes enceintes ou allaitantes souffrent de malnutrition aiguë.

Les soins de santé et les services de base ont été réduits à néant, le choléra et d’autres maladies sont en augmentation et les enfants sont privés d’école pour la deuxième année consécutive. Cette situation est l’une des pires crises de protection de l’histoire récente, avec des niveaux alarmants de violence sexuelle et sexiste qui continuent de terroriser les civils, en particulier les femmes et les jeunes filles.

Ramata Diaouré

Donald Trump : une tentative d’assassinat qui tombe à pic ?

Ce dimanche 15 septembre, en Floride, alors qu’il jouait au golf, le candidat républicain à l’élection présidentielle américaine, aurait échappé à une nouvelle tentative d’assassinat. Une aventure, « une journée folle, mais elle s’est bien mieux finie » que la dernière fois, a déclaré Donald Trump qui en est sorti indemne. Une vague sur laquelle il surfe ?

C’est un nouvel événement qui a bouleversé la campagne électorale américaine en début de semaine. Alors qu’il jouait au golf avec des amis dimanche dernier, l’un des agents de l’ancien président américain aurait aperçu le canon d’une arme et aurait commencé à tirer dans les buissons dans lesquels il l’aurait aperçu. Donald Trump a relaté être ensuite monté avec ses amis dans une voiturette et être allé se mettre à l’abri.

Le suspect, inculpé lundi 16 septembre, le lendemain des faits, n’a cependant pas tiré sur le candidat républicain. C’est ce qu’a affirmé Ronald Rowe lors d’une conférence de presse, directeur par intérim du Secret Service, l’agence chargée de la protection des hautes personnalités politiques. Ryan Wesley Routh, 58 ans, aurait passé près de 12 heures aux environs du club de golf de Donald Trump avant d’être repéré. Un fusil d’assaut de type SKS, avec le numéro de série effacé et monté d’une lunette de tir, deux sacs et une caméra ont été retrouvés aux alentours du grillage du golf, selon les enquêteurs. Présenté à un juge en Floride, il a été inculpé pour détention illégale d’arme et de possession d’une arme au numéro de série effacé. Des charges passibles respectivement de peines maximales de quinze et cinq ans de prison.

Le directeur du Secret Service a admis qu’il n’y avait pas eu de fouille, ni de reconnaissance du parcours au club de golf de Donald Trump. Un aveu qui pose question après une tentative d’assassinat en Pennsylvanie le 13 juillet au cours de laquelle Donald Trump a été légèrement blessé. Mais cet événement pourrait être une occasion pour le candidat à l’élection présidentielle, de reprendre la main dans une campagne où sa rivale, Kamala Harris, le malmène quelque peu. Une récente étude ABC/Ipsos citée par L’Express lui donne 6 points de retard sur la candidate démocrate qui représente 52% des intentions de votes. Cette « nouvelle tentative d’assassinat » pourrait donc alimenter une rhétorique du martyr dans laquelle Donald Trump excelle et constituer une aubaine pour relancer sa campagne d’ici le scrutin en novembre prochain.

Aurélie Dupin

Succès des jeunes et échecs des Seniors : Le paradoxe du basket féminin malien

Depuis sa victoire historique en 2007 au Championnat d’Afrique, l’équipe féminine senior de basket du Mali peine à renouer avec le succès. Pendant ce temps, les équipes de jeunes brillent sur le continent, multipliant les trophées. Comment expliquer un tel paradoxe ?

Si le Mali a été proche du bonheur à l’issue de la troisième place glanée contre le Rwanda lors de la petite finale de l’AfroBasket féminin 2023, sa défaite contre le Sénégal en demi-finale lors de la même compétition a fait ressurgir les difficultés que les Aigles Dames Seniors rencontrent pour remporter un trophée depuis 2007.

Depuis leur victoire de 2007, elles ont été finalistes malheureuses en 2009 et 2021 et ont terminé troisièmes en 2011, 2017 et 2019. Paradoxalement, dans les catégories inférieures, les équipes féminines U16 et U18 ont dominé le basket africain, remportant respectivement 8 et 9 trophées consécutifs.

Selon l’analyste sportif Amadou Diadié Touré, ce paradoxe s’explique en partie par la gestion de la carrière des jeunes joueuses. « La Fédération de basket n’a pas mis en place un plan de suivi pour la progression de ces championnes vers l’équipe senior. Le monde professionnel a des exigences auxquelles les jeunes joueuses ne peuvent pas toujours répondre seules », explique-t-il. Il insiste sur l’importance d’un accompagnement adéquat pour permettre à ces jeunes talents de s’épanouir au plus haut niveau.

De son côté, l’ancien instructeur FIBA-Monde Alpha Bagayoko évoque les difficultés liées à la transition des joueuses vers le niveau senior. « Quand les joueuses quittent le pays sans passer par la Fédération, on perd leur trace. On ne sait pas si elles jouent à plein temps ou non. Cela crée un désordre et affecte leur progression », souligne-t-il. Selon lui, cette désorganisation nuit à la continuité des performances entre les catégories Junior et Senior.

Manque de reconnaissance et de respect

D’autres facteurs socioculturels jouent également un rôle dans la difficulté des joueuses à s’imposer. Dr Hamadoun Haïdara, sociologue, pointe du doigt le mariage précoce, la précarité de la discipline et les grossesses non désirées comme des freins à l’épanouissement de certaines joueuses. « Dans nos sociétés, dès que la femme atteint l’âge de 17 ans, voire moins, les parents la poussent souvent au mariage, ce qui l’empêche de construire une carrière sportive », explique-t-il. Les distractions de la vie moderne, selon lui, nuisent également à la concentration des jeunes sur le basket.

Un autre facteur explicatif de cette traversée du désert est la montée en puissance des adversaires, en particulier l’équipe du Nigeria, victorieuse des quatre derniers AfroBasket. Les D-Tigres, qui intègrent de nombreuses joueuses formées aux États-Unis, ont souvent barré la route aux Aigles Dames, que ce soit en demi-finale ou en finale.

Les absences de joueuses cadres lors de certaines compétitions ont également impacté les performances des Seniors. Lors de l’AfroBasket 2021, l’absence de Touty Gandega, la meneuse de l’équipe, a été notable. Des sources médiatiques évoquent un refus de la joueuse de rejoindre la sélection en raison du non-paiement de la prime de la troisième place et d’un « manque de reconnaissance et de respect pour le travail de l’équipe ».

La comparaison avec l’équipe victorieuse de 2007 est souvent faite pour souligner les lacunes actuelles. Cette équipe, complète dans tous les compartiments du jeu, bénéficiait de la présence de grandes pivots et de l’expérience de la capitaine Hamchetou Maïga, alors joueuse de la WNBA. Leur préparation avait également été optimale, avec un mois d’entraînement intensif à Bamako et un soutien logistique et moral exemplaire.

Aujourd’hui, ces conditions semblent s’être dégradées, mettant en lumière le besoin de redéfinir les stratégies de développement et d’accompagnement des joueuses maliennes. Si le talent ne manque pas, comme en témoignent les succès des équipes de jeunes, le chemin vers la consécration continentale pour les Seniors semble encore long et semé d’embûches.

Aly Asmane Ascofaré

Fâtow (Les Fous) : Un regard critique sur la culture

Le film retrace l’histoire de 4 fous qui nous amènent, à travers leurs balades quotidiennes, à la découverte des différents secteurs de la culture. Pour le réalisateur et actuel Directeur Général du Centre national de la cinématographie du Mali (CNCM), l’importance de la culture dans notre société est une évidence qui justifie ce choix de faire de la culture le principal thème de son œuvre.

Le film « Fâtow » est une réflexion sur les enjeux et perspectives du secteur de la culture. Son objectif est de mettre le cinéma au service de la sauvegarde du patrimoine culturel malien et au cœur de la résilience des communautés. « Le choix du « fou » dans la démarche artistique, n’est pas fortuit », selon le réalisateur Fousseini Maïga. Il caractérise deux évidences. Premièrement le fou suscite une sympathie naturelle dans la société et deuxièmement ses propos sont d’une innocence voilée et d’une sincérité ignorée. La sortie du film, coproduit par le CNCM, Arc-En-Ciel Films et Africa Stories Entertainment, est prévue pour fin 2024. Il a bénéficié de l’accompagnement de la Coopération allemande, à travers le projet Donko ni Maaya, et du Fonds africain pour la culture (ACF).

Promouvoir les talents

Les 4 fous sont incarnés par des acteurs bien connus de la scène cinématographique malienne. Il s’agit de Fily Traoré, Maimouna Doumbia, Jeanne Diama et Abdoulaye Mangane. Le réalisateur y a ajouté la participation d’une dizaine de talents de la scène culturelle. S’exprimant à ce sujet, la comédienne Jeanne Diama estime que « le scénario va parler à tous les artistes du Mali, qui, depuis des années, se battent pour qu’il y ait un changement dans le domaine de la culture. Il y a quelque temps, il était impossible de ne voir que des jeunes sur les plateaux de tournage, mais aujourd’hui ça s’est réalisé ». De son côté, sa consœur Maïmouna Doumbia pense qu’avec ce projet la population portera un autre regard sur les artistes et la culture en général. Pour sa part, le comédien Fily Traoré confie avoir adoré son rôle. « C’est la première fois que je joue un fou au cinéma. Quand j’ai lu le scénario il m’a fait rigoler et le texte était tout simplement magnifique ».

À travers ce film, le cinéaste souhaite que personne ne reste indifférent, peu importe son environnement, et que chaque personne s’identifie à ses croyances et à ses valeurs culturelles. Rappelons qu’après la sortie de son dernier film, « Wolonwula (Sept) », le réalisateur avait raflé 20 prix internationaux.

Fatouma Cissé

Prêches : L’État face au défi de la règlementation

L’Imam Bandiougou Traoré a été arrêté et placé sous mandat de dépôt le 10 septembre 2024 par le Pôle national spécialisé de lutte contre la cybercriminalité pour des propos controversés à l’endroit des femmes militaires et sportives, notamment. Étant déjà sous le coup d’une condamnation, cette nouvelle arrestation relance la question de la règlementation des prêches et de l’exercice de la liberté religieuse.

L’Imam Traoré doit cette incarcération à des « propos misogynes » prononcés lors d’un sermon, le 30 août 2024. Une détention intervenue malgré que le prêcheur ait présenté ses excuses après le tollé soulevé par ses propos.

L’Imam Traoré, qui est déjà sous le coup d’une sanction judiciaire, avait été condamné à 18 mois de prison et au paiement d’une amende, assorties de 16 mois de sursis, en mars 2024, avant d’être libéré. Interpellé pour « atteinte au crédit de l’État, diffusion, publication de fausses nouvelles, faites de mauvaise foi et de nature à troubler la paix publique, injures, diffamation et outrage à magistrat », l’Imam Bandiougou Traoré avait été écroué le 4 janvier 2024.

Dérapages fréquents

S’il n’en est donc pas à son premier écart, il n’est pas non plus le premier prêcheur à avoir eu affaire à la justice à cause de ses propos. Avant lui, le prêcheur Chouala Bayaya Haidara était aussi passé par la case prison. Ce dernier, poursuivi pour « atteinte au crédit de l’État et propos tendant à troubler l’ordre public », avait été arrêté en décembre 2023. Le 29 février 2024, il a obtenu une liberté provisoire pour raison de santé, après plus de 2 mois d’incarcération. Il qualifiait de détentions arbitraires notamment celles de Ras Bath, de Rose Doumbia dit « Vie chère » mais également de Madame Bouaré Fily Sissoko.

En juin 2024, le Procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a ordonné l’incarcération de Mahamadou Bassirou Kissa, alias « Karamoko Befo Junior ». Le guide spirituel de l’association « Bassirou Dine » avait été interpellé le 13 juin 2024 par la Brigade d’investigations judiciaires (BIJ) et placé sous mandat de dépôt le 14 juin par le Procureur en charge de l’assainissement du cyberespace.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où il s’exprimait sur le sacrifice du mouton pour la fête de Tabaski, il affirmait qu’à « défaut de se procurer un bélier, un devoir conjugal plus prolongé que d’habitude pouvait valablement remplacer le sacrifice d’Abraham ».

Le Tribunal de Grande instance de la Commune VI a jugé le 9 mars 2020 l’affaire Ministère public contre le prêcheur Bandiougou Doumbia, jugé pour « apologie du terrorisme, incitation à la sédition et offense au Chef de l’État ». Le Guide de « Nourredine », alors membre de la Commission nationale de contrôle du Haut Conseil Islamique Mali (HCIM), a été condamné à 2 ans de prison ferme par les juges.

Il avait été arrêté le 17 février 2020 par la Brigade d’Investigations Judiciaires (BIJ) suite à une vidéo qui avait suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux et où il avait tenu des propos injurieux et menaçants à l’encontre du Président de la République et de sa famille. Il avait également affirmé son soutien aux terroristes Amadou Kouffa et Iyad Ag Aghaly.

Mais le Haut Conseil islamique du Mali (HCIM) avait organisé une conférence de presse pour présenter des excuses au nom du prêcheur Bandiougou Doumbia et demander aux autorités de lui pardonner.

« N’est pas prêcheur qui veut »

C’est ce qu’avait estimé Thierno Hady Thiam, Imam et membre du HCIM, interrogé par Journal du Mali sur le même sujet en 2020. Le rôle des prêcheurs, qui sont formés dans les écoles coraniques et dans celles qui apprennent la jurisprudence, est « d’appeler les gens à croire à la religion ». Ils doivent donc à ce titre donner l’exemple. De même, tous les prêcheurs ne sont pas Imams et inversement. Mais au Mali, l’absence d’écoles de formation et la difficulté pour l’État de mettre en place un cadre règlementaire conduit à une gestion inadaptée de l’édifice commun autour duquel se regroupent les pratiquants. Il s’agit en l’occurrence de la mosquée.

Avant, la mosquée était celle de la communauté, construite par elle. Elle appartenait au village, au quartier ou à la ville et elle était dirigée par un érudit souvent venu d’une grande famille maraboutique et formé pour devenir Imam.

Il existe désormais une deuxième forme de mosquées, dirigées par des arabophones formés à l’extérieur ou au Mali et qui se retrouvent au chômage, quel que soit leur niveau de formation. Ils deviennent prêcheurs ou Imams d’une mosquée créée par des individus et non plus par la communauté. Rappelons que dans la mosquée de la communauté, l’Imam n’est pas payé.

Une autre forme est celle des mosquées construites par des ONG implantées au Mali et offertes aux communautés. Elles exigent souvent la nomination de leurs Imams « pour véhiculer leurs messages, ce qui peut créer les tensions », déplorait en son M. Thiam. La multiplication des mosquées et l’absence de visibilité sur leur nombre et leurs activités est un sérieux défi à l’organisation du culte musulman au Mali. Le HCIM est l’organisation faîtière des associations musulmanes et est censé, avec le ministère en charge des Affaires religieuses, parvenir à une règlementation du domaine. Mais les divergences au sein de cette organisation et l’absence de hiérarchie compromettent une gestion équilibrée, au bénéfice des Musulmans et de la communauté nationale. La relecture des lois régissant l’exercice du culte religieux, qui datent des premières années de l’indépendance, maintes fois repoussée, prouve les difficultés à réformer un secteur où les dérives peuvent compromettre la cohésion sociale. En attendant cette réforme, l’application des lois pourrait contribuer à gérer les excès ou peut être à dissuader d’éventuels récidivistes.

Appliquer les lois existantes

L’arrestation de l’Imam Bandiougou Traoré, qui peut être considéré comme un récidiviste, n’est qu’une application de la loi, relève le Dr Bréma Ely Dicko, sociologue. Ce sont en effet les religieux eux-mêmes qui avaient sollicité les autorités pour prendre des dispositions empêchant toute forme de diffamation ou de propos portant atteinte au culte. Finalement, la loi contre la cybercriminalité protège tous les citoyens et, nul n’étant au-dessus de la loi, l’Imam est aussi un justiciable. En outre, les propos dénoncés portent aussi atteinte à des droits garantis par le Mali. Afin de ne pas permettre que les prêcheurs outrepassent leur rôle pour porter atteinte à la dignité des personnes ou tenir des propos qui risquent de diviser la société, il y a besoin de tirer la sonnette d’alarme pour stopper les dérives. À défaut d’harmoniser les prêches comme dans d’autres pays, il faut surveiller de près ce qui est dit par les prêcheurs afin de maintenir la paix sociale. À ce titre, les premiers acteurs sont les représentants des différentes associations, dont la Ligue des Imams du Mali (LIMAMA) ou encore le HCIM, qui regroupe toutes les associations musulmanes, en coordination avec les ministères concernés, pour d’une part contribuer à la vulgarisation des textes afin d’informer les prêcheurs et autres représentants des fidèles de l’existence de lois en la matière. Et, le cas échéant, il faut recourir à l’application de la loi pour garantir la paix sociale. Pour maintenir la cohésion sociale, le Mali a entrepris un programme de formation des Imams. Avec le Royaume chérifien, il a signé le 22 septembre 2022, un protocole d’accord pour la formation de 300 Imams à l’Institut Mohamed VI. Environ une soixantaine de personnes seront formées lors de sessions de 2 années. Le protocole a été signé en vertu d’un accord entre le Mali et le Maroc datant de 2013 pour la formation de 500 imams au total. L’objectif de ces formations est de promouvoir les valeurs de tolérance religieuse et de contribuer au vivre ensemble.

Fatoumata Maguiraga

Permis de recherche d’or de la SOREM : Une étape cruciale vers l’exploitation

Le 28 août 2024, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret pour l’attribution d’un permis de recherche d’or à la Société de recherche et d’exploitation des ressources minérales du Mali (SOREM). Une étape importante qui permettra à la société de s’atteler à sa mission de recherche et d’exploitation des ressources minières.

Créée par un projet d’ordonnance lors du Conseil des ministres du 24 août 2022, la SOREM, avec comme actionnaire unique l’État, a été mise en place pour mettre en valeur les nombreuses ressources minérales dont regorge le Mali. Le pays dispose d’un vaste potentiel dans les domaines pétrolier et gazier, couvrant une superficie de 900 000 km². Le permis octroyé à la SOREM est sur le périmètre de N’Tahaka, dans le cercle de N’Tillit, dans la région de Gao, suite à la demande de la société en date du 31 juillet 2024 pour la recherche de l’or. Ce permis, en dehors des zones habituellement reconnues pour la recherche d’or, est une première que saluent les acteurs du domaine. Une occasion de diversifier l’exploitation de minerais et d’offrir une opportunité aux acteurs locaux.

Des moyens et de l’expertise

« C’est une bonne chose d’avoir une société nationale d’exploitation minière », se réjouit M. Djibril Djibril Diallo, expert ingénieur minier, interrogé sur la chaîne TM1. Mais cette création doit s’accompagner de moyens importants et d’expertise. L’État vient donc, en octroyant ce permis, de mettre en activité la société créée il y a deux ans. En outre, la zone du permis est une superficie potentiellement riche qui contient de nombreux sites dont l’État n’avait pas le contrôle. C’est donc l’occasion pour lui de contrôler ce secteur, qui avait vu se développer l’orpaillage dans une certaine anarchie. L’exploitation par la société nationale pourrait créer des emplois et apporter à l’économie nationale une contribution substantielle. Outre les moyens importants dont elle doit disposer pour assurer les investissements nécessaires, la SOREM doit permettre l’émergence de « champions nationaux ». Des acteurs qui ont acquis une certaine expertise dans le domaine de l’exploitation ou de la sous-traitance. Particulièrement dans ce domaine, la société doit « donner la main » aux acteurs locaux, comme d’ailleurs le suggère la loi sur le contenu local adoptée en même temps que le nouveau Code minier. L’autre défi de la société sera de faire en sorte d’utiliser les compétences locales et de les former dans les différents domaines qui nécessitent une expertise.

Fatoumata Maguiraga

Chiffres

Capital : 100 000 000 FCFA

Superficie du permis : 97,41 km²

Mali – Algérie : Jusqu’où ira la discorde ?

Déjà tendues depuis plusieurs mois, les relations entre le Mali et l’Algérie continuent de se dégrader. Nouveau sujet de crispation entre les deux voisins, les frappes de drones menées le 25 août dernier par l’armée malienne à Tinzawatène.

Le 26 août, au lendemain de ces frappes de drones, Amar Bendjama, le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, a appelé depuis la Suisse, lors de la table-ronde sur les 75 ans de la Convention de Genève sur le droit de la guerre, à « mettre un terme aux violations des armées privées utilisées par certains pays ».

Le diplomate algérien, qui a également déploré des victimes civiles de ces frappes et réclamé à l’ONU des sanctions contre les auteurs de ces « exactions », faisait allusion à la présence de partenaires russes aux côtés de l’armée malienne. « En Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale, nous essayons de trouver une formule concernant ces agissements et les sanctions qui en découleraient », a-t-il indiqué.

La réplique de Bamako ne s’est pas faite attendre. Dans une déclaration, le 30 août lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la fourniture d’armes par les pays occidentaux à l’Ukraine, le Représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, Issa Konfourou, a accusé M. Bendjama d’avoir fait une affirmation « aussi grave qu’infondée », sur la base de « simples allégations de presse », et de se muer en « relais de la propagande terroriste dans notre région ».

« Je rappelle à mon collègue algérien que les forces de défense et de sécurité du Mali sont des forces professionnelles, qui mènent une lutte implacable contre les groupes terroristes dans le respect strict des droits de l’Homme et du droit international humanitaire pour libérer notre territoire et pour protéger les populations et les biens », a clamé l’ambassadeur malien.

Difficile décrispation

Depuis cette passe d’armes entre le Mali et l’Algérie à la tribune des Nations Unies, les deux pays n’ont plus affiché de positions tranchées dans la brouille qui les oppose depuis de longs mois. Mais l’heure est loin d’être à la décrispation entre Bamako et Alger. Signe des relations toujours dégradées entre les deux voisins, le Président de la Transition malien n’a jusqu’à présent pas adressé de message de félicitations au Chef de l’État algérien, Abdelmadjid Tebounne, réélu le dimanche 8 septembre dernier à la tête de l’Algérie pour un nouveau mandat.

Selon un analyste géopolitique spécialiste des questions sécuritaires au Sahel qui a requis l’anonymat, les relations entre le Mali et l’Algérie ne peuvent pas se normaliser tant que les deux pays sont dans une approche totalement opposée sur la gestion de la crise sécuritaire au Nord du Mali.

« Il faut s’attendre à une stagnation de la situation entre les deux pays. Je ne vois pas d’évolution allant dans le sens d’une décrispation, parce que d’un côté l’Algérie, qui était garante de l’Accord de paix devenu caduc, est toujours dans une posture de solutions négociées avec les rebelles touaregs, alors que de l’autre le Mali, qui taxe ces rebelles de terroristes, est plus que jamais engagé à les neutraliser dans la guerre », estime-t-il.

Mais pour notre interlocuteur, malgré cette différence de fond, les deux pays voisins n’ont pas intérêt et n’iront pas vers la rupture diplomatique. « Je pense que les autorités des deux pays n’iront pas au-delà des déclarations, du moins dans l’immédiat. Il se peut qu’un nouvel incident change la donne à l’avenir, mais je reste persuadé qu’une rupture diplomatique n’est envisagée d’aucun côté ».

En décembre dernier, les deux pays avaient rappelé pour consultation leurs différents ambassadeurs après que le Mali ait protesté contre l’invitation en Algérie de rebelles du CSP-PDA. Mais, après quelques semaines, les diplomates avaient regagné leurs postes dans les deux capitales.

Mohamed Kenouvi

Inondations : Faut-il craindre le pire ?

Alors que le nombre des victimes des inondations augmente, les alertes aux risques de nouveaux sinistres continuent d’être lancées. Dans un communiqué en date du 3 septembre, le ministère de la Sécurité et de la protection civile avertit de l’inquiétante hausse du niveau du fleuve Niger. Dans sa note, le ministre informe sur les risques de débordement des eaux et les inondations que cela pourrait provoquer. Des vagues aux conséquences désastreuses qu’il faut dès à présent penser à gérer.

Le 23 août 2024, lors du Conseil des ministres extraordinaire, les autorités ont adopté le Plan d’organisation des secours qui comporte certaines mesures et décidé de déclarer l’état de catastrophe au plan national suite aux inondations. Un fait inédit qui confirme l’ampleur de la situation, avec instruction au ministre de l’Économie et des finances de mobiliser 4 milliards de francs CFA pour faire face aux conséquences, renforcer le stock national de sécurité alimentaire et apporter l’assistance aux ménages touchés.

La situation hydrologique le long du fleuve Niger et du Bani est alarmante. Désormais, la côte d’alerte est atteinte à Beleny Keny (San). Elle est dépassée de 2 centimètres à Bamako et de 4 centimètres à Sofara (Mopti). Les risques d’inondation restent donc très élevés sur la majeure partie du pays à cause de la poursuite des manifestations pluvio-orageuses, selon les prévisions des services météorologiques.

Activé par le ministère de la Sécurité et de la protection civile par décision en date du 30 mai 2024 pour la période du 1er juin au 30 octobre 2024, le Centre de coordination et de gestion des crises (CECOGEC), logé au ministère de la Protection civile, multiplie les communiqués.

À la date du 5 septembre 2024, on enregistrait 254 cas d’inondations survenus à Bamako et dans toutes les régions depuis le début de l’hivernage, 6 cas de vents violents, 7 cas de foudre, 9 331 cas d’effondrements et 12 117 maisons à risque d’effondrement ou endommagées.

Etat de catastrophe

Face à cette situation exceptionnelle, et avec la déclaration d’état de catastrophe au plan national, les autorités ont adopté un Plan d’organisation des secours qui comporte différentes mesures. Parmi elles, la poursuite de la sensibilisation sur les risques d’inondation, le curage des collecteurs et caniveaux et le recensement des constructions obstruant les voies d’écoulement des eaux en vue de leur libération. Si ces mesures paraissent bien utiles, leur mise en œuvre semble bien compliquée en cette période. Plusieurs ménages, dans le District de Bamako et dans plusieurs régions du Mali, sont désormais en alerte. Les populations sont même « invitées à la vigilance et à l’évacuation des zones riveraines » des cours d’eau en raison des risques très élevés d’inondation dans une majeure partie du pays. Quand au curage des caniveaux, les opérations apparaissent comme un éternel recommencement tant les normes et règles en la matière sont loin d’être respectées. Entre le mois d’août et celui de septembre, les autorités ont dû procéder à des « opérations coups de poing » pour libérer des caniveaux fermés par des boutiques au bord de la route. Concernant la libération des emprises du fleuve, la tâche s’annonce colossale et quelque peu illusoire. L’absence de Plan d’aménagement pour la capitale est à cet effet un préalable indispensable sans lequel il sera difficile de prévenir d’autres catastrophes. Indexé, en plus des effets du changement climatique, le comportement humain rend souvent les populations sinistrées doublement victimes de la situation. Propriétaires ou locataires de maisons construites au mépris des règles, elles ont quelquefois tout perdu dans les inondations. Relogées dans des écoles en attendant une accalmie, elles redoutent l’approche de la rentrée, ne sachant plus où aller. Outre les aides d’urgence, ces victimes ont besoin de bien plus pour garder espoir.

Des moyens en deçà de la demande

À la date du 22 août 2024, les autorités « ont apporté l’assistance nécessaire aux sinistrés à travers la fourniture de vivres et non vivres, la distribution de 128 595 800 francs CFA de cash et le relogement de 903 ménages dans des écoles ». Des réponses tout de même insuffisantes face à l’ampleur des dégâts. Conscientes de cette situation, les autorités ont fait appel à la solidarité nationale et internationale. Du 28 août au 2 septembre, il y a eu 29 cas d’inondations, 9 effondrements, 1 cas d’électrocution par la foudre, 4 7 77 personnes sinistrées, dont 1 261 hommes, 1 333 femmes et 2 184 enfants, 20 pertes en vies humaines (Bamako 8, Koulikoro 9, Ségou 1, Kita 2) et 8 blessés. Les besoins pour cette période étaient de 25 tonnes de riz, 25 tonnes de mil et 1 625 litres d’huile, sans compter les besoins en non vivres.

Pour la même période, le ministre en charge de l’Assainissement et de l’environnement informait que pour l’aménagement des collecteurs financé par le Budget national et certains projets, le taux d’avancement était d’environ 60%. En ce qui concerne le curage des caniveaux, pour les 213 km à curer, il fallait noter un taux d’avancement de 20%. Des efforts louables, mais qui semblent dérisoires face à l’ampleur de la tâche. Habituellement confrontées à la problématique d’évacuation des eaux de pluie, la capitale et plusieurs localités du pays sont dépassées par les défis de l’heure. Pour y faire face, les autorités ont décidé d’encadrer l’intervention des acteurs humanitaires, qui sont nombreux sur le terrain.

Selon le ministère de la Santé et de l’action humanitaire, 18 000 ménages ont besoin d’une assistance d’urgence et 3 milliards de francs CFA doivent être mobilisés par le département pour faire face aux conséquences de la catastrophe. Le ministère a donc sollicité le concours des partenaires pour contribuer à réduire l’impact des dégâts et circonscrire les conséquences d’une situation inquiétante. Dans « ce nouveau contexte d’extrême urgence », la ministre a souhaité non seulement « plus de solidarité et d’engagement », mais également une coordination des actions pour plus d’efficience. Le ministère, qui en outre été impacté à travers ses services, dont la Pharmacie populaire du Mali, redoute les conséquences que pourraient avoir ces inondations sur le système sanitaire et la situation déjà vulnérable de plusieurs personnes.

Risques sanitaires

En alerte depuis plusieurs semaines, les populations victimes d’inondations se préoccupent en outre de l’après sinistre. Une période délicate qui pourrait être propice à la prolifération de certaines pathologies, comme les maladies diarrhéiques ou encore le paludisme ou d’autres maladies liées à la prolifération des moustiques. Compte tenu de la fragilité du système sanitaire, cette période est attendue avec appréhension par les acteurs. « L’après inondation nous préoccupe » et « ce n’est pas négligé », soutient Markatié Daou, Président du comité de crise des ressortissants de Bla. Une grande partie du mur du Centre de santé de référence (CSREF) de cette localité a cédé, explique M. Daou. Une situation qui pourrait avoir plusieurs conséquences. Cette structure, censée accueillir les malades référés par les Centres de santé communautaires (CSCOM), ne pouvant plus les accueillir, ces deniers seront pris en charge avec les moyens des CSCOM, qui à défaut les orienteront vers Koutiala ou Ségou, toutes deux distantes de Bla d’environ 80 km. Et l’état des routes en cette période de fortes pluies ne favorise pas le transport. Il s’agit donc de « faire en sorte de reconstruire le centre et de remplacer les médicaments perdus ».

La crise sanitaire est donc une menace supplémentaire qui plane sur les personnes sinistrées. Une crise généralisée qui semble avoir été anticipée avec la déclaration de l’état de catastrophe au niveau national. Selon le dernier communiqué du Centre de gestion des crises, seules 2 régions n’ont pas été touchées lors des derniers incidents. Dioïla, Ségou, Bandiagara, Sofara, Tombouctou, Kita, Kayes, la liste des localités touchées n’est pas exhaustive. Outre les effondrements de maisons ou de latrines, avec leurs risques sanitaires, leurs populations sont confrontées à une menace sur la campagne agricole, avec des pertes de superficies. Des dégâts qui constituent un risque pour la sécurité alimentaire et un facteur aggravant la vulnérabilité de personnes déjà confrontées à des situations précaires.

Fatoumata Maguiraga

Eliminatoires CAN 2025 : un nouveau départ pour les Aigles

Le sélectionneur national par intérim Alou Badra Diallo dit Conty a publié samedi 31 août dernier la liste des Aigles qui prendront part aux matchs des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025. Secouée par une crise depuis plusieurs semaines, l’équipe nationale, avec quelques nouveaux joueurs mais aussi certains cadres absents, s’apprête à entamer une nouvelle page.

Pour ces deux matchs, contre le Mozambique le 6 septembre à Bamako et l’Eswatini le 10 septembre en Afrique du Sud, Alou Badra Diallo a fait appel à un groupe de 27 joueurs dont 3 gardiens, 8 défenseurs, et autant de milieux de terrain et d’attaquants.

Certains joueurs vont rejoindre le nid des Aigles pour la toute première fois, à l’instar du jeune prodige de Brighton qui évolue en prêt du coté de Sturm Graz, Malick Yalcouyé, de l’attaquant de Haugesund en Norvège, Sory Ibrahim Diarra ou encore du milieu de terrain de Rapid Viennes, Mamadou Sangaré dit Gaucher.

En plus d’eux, deux joueurs locaux, du Djoliba AC notamment, le gardien Youssouf Koita et le défenseur Ousmane Diallo sont aussi à la première convocation en équipe nationale séniors.

Des retours et des absents de taille

D’autres joueurs font également leur grand retour après avoir été écartés de la sélection ces derniers mois pour diverses raisons. Il s’agit de Massadio Haidara qui vient de s’engager avec le Stade Brestois, d’ Yves Bissouma de Tottenham, de Moussa Djenepo d’Alanyaspor en Turquie et de Lucien Kevin Zohi du stade Lavallois en France.

En revanche, plusieurs cadres de la sélection n’ont pas été convoqués et rateront les deux premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025. Parmi eux, Diadié Samassékou, Cheick Doucouré, Adama Traoré « Noss », Boubacar Kiki Kouyaté, Ibrahima Koné, Kamory Doumbia, Moussa Diarra, Amadou Danté, Modibo Sagnan, ou encore Sikou Niakaté.

Présents sur la liste, le capitaine Hamari Traoré et le milieu de terrain de Leipzig Amadou Haidara ne pourront finalement pas honorer leur convocation pour raison de blessure. Hamari Traoré, victime d’une rupture de ligaments samedi en Liga contre Getafe, sera indisponible pour tout le reste de la saison. Quant à Amadou Haidara, victime d’un coup de tête et sorti dès la 14ème minute de jeu lors du choc en Bundesliga ce week-end contre le Bayer Leverkusen, il sera absent des terrains au moins jusqu’à la mi-septembre.

Selon certaines sources, Nene Dorgelès serait également touché lors du match de dimanche dernier avec son club Redbull Salzburg et serait incertain pour répondre à l’appel en équipe nationale.

Objectif six points

Le Mali entame ces éliminatoires de la CAN 2025 après une défaite à domicile face au Ghana et un match nul en supériorité numérique face à Madagascar dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en juin dernier, suivi d’une crise entre la FEMAFOOT et les joueurs de l’équipe nationale. Selon, le 3ème vice-président de la fédération, « toutes les divergences sont désormais aplanies ». L’objectif pour le staff technique et les joueurs est de gagner ces deux premières rencontres pour amorcer une nouvelle dynamique pour l’équipe, retrouver la confiance et renouer avec le public sportif national.

Alors qu’initialement Alou Badra Diallo dit Conty devrait diriger l’équipe lors de ces deux matchs, c’est finalement le nouveau sélectionneur Tom Saintfiet lui-même qui sera aux commandes pour ces rencontres. Présenté lundi à la presse par le ministère des Sports, le technicien belge a rejoint les joueurs au Centre pour sportifs d’élite Ousmane Traoré de Kabala et s’apprête à vivre son baptême de feu ce vendredi 6 septembre à la tête des Aigles.

Mohamed Kenouvi

Les 27 Aigles convoqués

Gardiens (3) : Djigui Diarra (Young Africans/TAN), N’Golo Traoré (Stade malien), Youssouf Koïta (Djoliba AC),

Défenseurs (8) : Hamari Traoré (Real Sociedad/ESP), Falaye Sacko (Montpellier/FRA), Massadio Haidara (Brest/FRA), Mamadou Fofana « Nojo » (Amies SC/FRA), Cheick Keita (Charleroi/BEL), Abdoulaye Diaby (St Gallen/SUI), Salim Diakité (Palerme/ITA), Ousmane Diallo « Senty » (Djoliba AC)

Milieux (8) : Yves Bissouma (Tottenham/ENG), Ousmane Diakité (West Bromwich/ENG), Amadou Haidara « Doudou » (RB Leipzig/GER), Malick Yalcouyé (Sturm Graz/AUT), Lassana Coulibaly (US Lecce/ITA), Mohamed Camara « Tiamatié » (Al Saad/QAT), Aliou Dieng (Al Kholood/SAU), Mamadou Sangaré « Gaucher » (Rapid Vienne/AUT)

Attaquants (8) : Dorgelès Nene (RB Salzbourg/AUT), Lassine Sinayoko (AJ Auxerre/FRA), Moussa Sylla (Schalke 04/GER), Moussa Djenepo (Alanyaspor/TUR), Adama Traoré « Malouda » (Ferencvaros/HUN), Sékou Koïta (CSKA Moscou/RUS), Lucien Zohi (FC Laval/FRA), Sory Ibrahim Diarra (Haugesund/NOR)

Football: L’ex-international ivoirien Souleymane Bamba tire sa révérence

L’ex-international ivoirien Souleymane Bamba a tiré sa révérence des suites d’un cancer ce samedi 31 août. Une nouvelle qui plonge le monde footballistique dans une profonde tristesse.

Ancien international ivoirien formé par le Paris saint germain avant de passer par Leeds ou encore Cardiff, Souleymane Bamba était une icône dans le monde du football ivoirien. Avec les éléphants, il a participé à 3 Coupe d’Afrique des Nations dont celle de 2012 où l’équipe s’est inclinée en finale contre la Zambie. En 2006 il quitte le PSG avant de s’imposer en Ecosse et dans bien d’autres clubs.

C’est à Leeds, en Angleterre que Souleymane Bamba se fera un nom où il deviendra capitaine du club, et à Cardiff où il disputera plus d’une centaine de rencontres. Il participe d’ailleurs à la remontée de l’équipe en Premier League pour la saison 2018-2019.

Alors qu’il profitait de sa carrière à Cardiff, en 2020, on lui détecte un cancer du système lymphatique. Après plusieurs mois d’absence en luttant contre le cancer, Souleymane était parvenu à retrouver le terrain pour le club gallois, puis pour Middlesbrough, un autre club de deuxième division anglaise. Souleymane Bamba a mouillé le maillot pour plusieurs autres clubs dont Dunfermline FC, Leicester City, Hibernians, avant de mettre fin à sa carrière de footballeur en 2022 à Middlesbrough.

Récemment, malgré sa maladie, l’international défenseur ivoirien débutait à peine sa carrière d’entraîneur. Il entraînait l’équipe de Adanaspor en D2 turque. Dans la consternation, son épouse lui a rendu un bel hommage, en revenant sur quelques aspects de la vie à deux mais aussi des derniers instants de vie de l’ex-défenseur avec 51 sélections en équipe nationale.

« Depuis quelques années, j’ai vu Sol combattre son cancer de front avec une force mentale et physique et un stoïcisme étonnants ».

Malheureusement, ce n’était jamais un combat équitable et juste quand les choses s’amélioraient, il a subi un ralentissement et a finalement succombé le 31 août. Ces années ont été difficiles mais nous avons quand même réussi à y trouver de la joie et des rires. J’ai vécu mes pires journées mais aussi certains de mes meilleurs, a encore témoigné son épouse.

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a, dans un communiqué ce dimanche 1er septembre 2024, présenté des condoléances à la famille de l’ex-international ivoirien Souleymane Bamba.

Victime d’un malaise alors que lui et son équipe s’apprêtaient à disputer une rencontre contre Manasia. Ce match devait être le 4e officiel dirigé en tant que coach. Transporté en urgences à l’hôpital, Souleymane Bamba s’en est allé samedi à l’âge de 39 ans des suites du cancer du système lymphatique dont il souffrait depuis 2020.

Assétou Many Coulibaly

Aigles: Tom Saintfiet nommé nouveau sélectionneur

Le technicien belge de 51 ans a été officiellement nommé sélectionneur des Aigles du Mali ce mercredi 28 août 2024. L’annonce a été faite à la télévision nationale par le premier vice-président de la fédération malienne de Football.

Tom Saintfiet succède ainsi à Éric Sékou Chelle à la tête des Aigles du Mali. La durée de son contrat n’a pas été précisé mais selon nos informations, les deux parties sont tombées d’accord sur une collaboration de deux ans renouvelables. L’ancien entraîneur de la Gambie a la lourde tâche de remettre le Mali dans la course à la qualification pour la coupe du monde 2026, de qualifier l’équipe pour la CAN 2025 et d’y atteindre au moins les demi-finales.

Auréolé d’une carrière d’entraîneur longue de 18 ans, Tom Saintfiet a une certaine expérience et connaissance du football africain. Il a notamment dirigé les équipes nationales de la Namibie, du Zimbabwe, de l’Éthiopie, du Malawi et du Togo.

Mais c’est avec la Gambie que le technicien belge a réussi son plus grand exploit sur le continent. À la tête des Scorpions, de 2018 à 2024, il a réussi à qualifier la Gambie pour la première fois de son histoire à la CAN 2021 et y a atteint les quarts de finale avant d’enchaîner avec une 2ème qualification consécutive des scorpions à la CAN 2023 . En 2022, et 2023, il a été nommé parmi les meilleurs entraîneurs en Afrique lors des CAF Awards.

Tom Saintfiet débutera son aventure en match officiel avec le Mali lors de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2025. En attendant sa prise de commande, Badra Alou Diallo dit Conty va diriger l’équipe pour les deux premières journées face au Mozambique et à l’Eswatini respectivement les 6 et 10 septembre 2024. La liste des Aigles convoqués pour ces deux rencontres est d’ailleurs attendue ce samedi 31 août.

Mohamed Kenouvi