Le phénomène du trafic de drogue et de substances psychoactives prend des proportions inquiétantes dans le pays. Le rapport des neuf premiers mois de 2024 de l’Office Central des Stupéfiants (OCS) décrit une réalité alarmante. Le pays est devenu un point névralgique pour les trafiquants internationaux, tandis qu’une majorité des acteurs impliqués sont des nationaux, en grande partie des jeunes âgés de 18 à 39 ans. Ce fléau pose de sérieux défis à la stabilité et au développement.

Depuis un certain temps, le Mali est confronté à une crise préoccupante liée au trafic de drogues et de substances psychoactives. La situation tend à échapper à tout contrôle, comme en témoigne le rapport des neuf premiers mois de 2024 de l’OCS. Le pays est en passe de devenir une plaque tournante du trafic de drogue. Le constat est qu’une majorité des acteurs de ce trafic sont des nationaux, principalement des jeunes. En effet, plus de 75% des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants se situent dans la tranche d’âge de 18 à 39 ans.

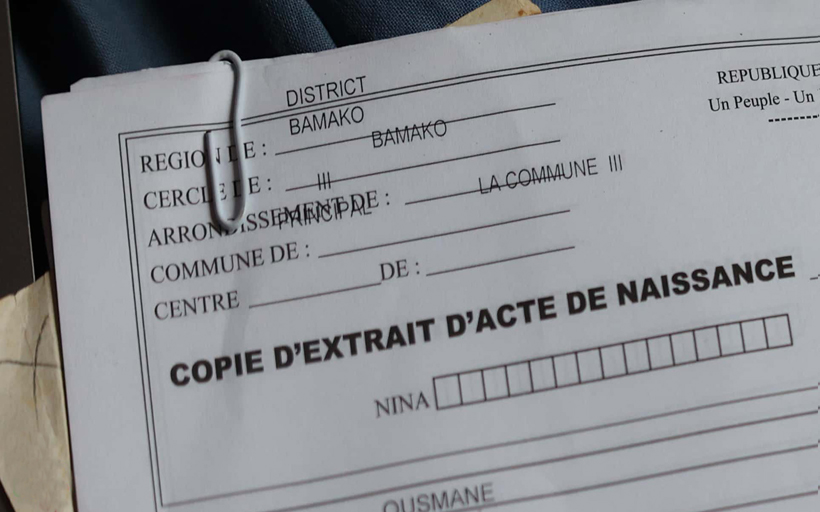

Au cours de cette période, les autorités maliennes ont interpellé 372 personnes, dont 355 de nationalité malienne, soit 95,43% des interpellés, et 17 étrangers, soit 4,57%. Parmi les interpellés, 41 étaient des femmes (11,02%) et 331 des hommes (88,98%). Les statistiques révèlent également que 231 personnes ont été déférées (62,10%), tandis que 141 sont toujours recherchées (37,90%). Ces chiffres soulignent l’ampleur du problème et la nécessité d’actions concertées pour faire face à cette crise.

Par ailleurs, les saisies de drogues dans le pays montrent une tendance inquiétante. En effet, les autorités ont saisi plus de 4,708 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits, ainsi que 26,32 kg de cocaïne. Le cannabis demeure la drogue la plus couramment saisie, suivi de produits comme le Skunk et le Kush.

De plus, les régions de Sikasso, Bougouni et Dioïla sont particulièrement préoccupantes, affichant des volumes de saisies élevés, ce qui indique une activité intense de trafic dans ces zones. Les chiffres révèlent également des saisies notables, avec 20 498 pieds de cannabis découverts.

Des champs utilisés comme couvertures

La découverte de champs de cannabis est particulièrement révélatrice de la stratégie des trafiquants et de leur capacité à s’adapter à n’importe quel environnement. Ainsi, des champs de 15 000 pieds à Bougouni, 5 000 pieds à Dioïla et 4 800 pieds à Sikasso ont été identifiés, illustrant l’ampleur de la culture illicite. Ces plantations témoignent d’un changement de tactique de la part des trafiquants, qui s’adaptent aux dispositifs de sécurité mis en place tout en continuant à alimenter le marché local.

Il convient de préciser également que la violence des trafiquants représente un autre défi majeur. Pour protéger leurs activités, ces derniers n’hésitent pas à s’armer. Des interpellations ont conduit à la saisie d’armes, dont des pistolets artisanaux, et de munitions. Cette militarisation du trafic crée des risques importants pour la sécurité publique et démontre la nécessité d’une réponse adaptée de la part des autorités.

Pourtant, le cadre législatif national en matière de drogues distingue le trafic et la consommation, avec des peines spécifiques pour chaque infraction. La Loi N°01-078/AN-RM du 18 juillet 2001 sur le contrôle des drogues et des précurseurs, modifiée par l’Ordonnance n°2013-012/P-RM du 2 septembre 2013, a notamment créé l’Office Central des Stupéfiants (OCS), chargé de coordonner les actions de lutte contre le trafic illicite de drogues. Les sanctions prévues pour le trafic, la détention et le transport de drogues sont sévères, allant de 5 à 10 ans d’emprisonnement. En revanche, la consommation est qualifiée de délit, passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans.

Notons également que le Mali est signataire de plusieurs conventions internationales relatives aux stupéfiants, notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988. Ces engagements ont influencé la législation nationale, notamment en ce qui concerne la classification des infractions liées aux drogues et les sanctions correspondantes.

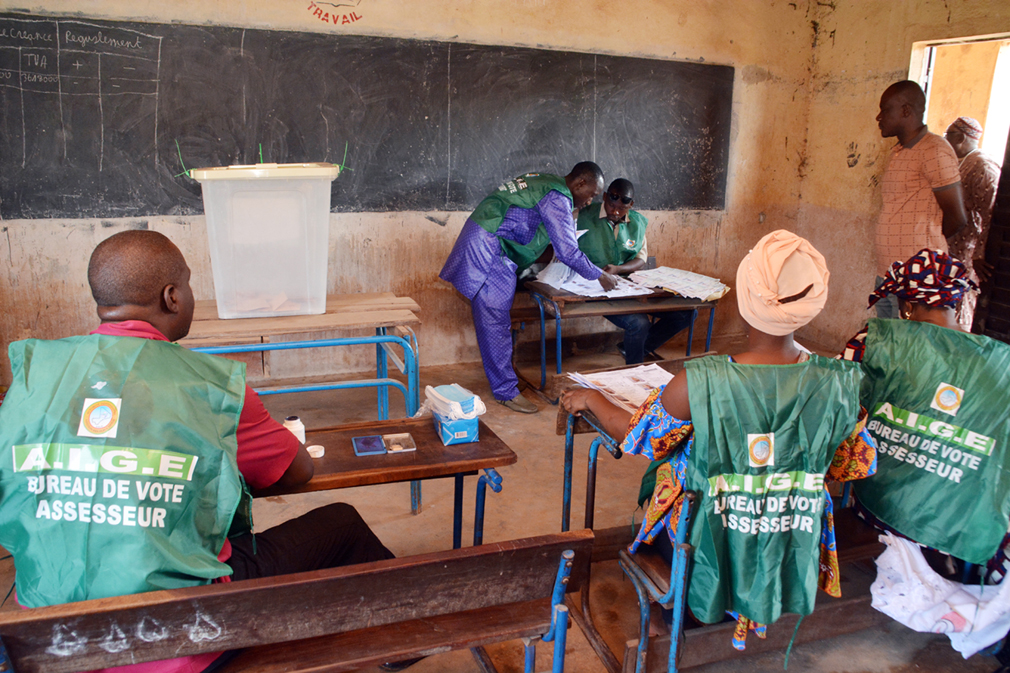

L’OCS, en tant qu’organisme d’enquête principal, est composé d’agents de divers services, tels que la police, la gendarmerie, la douane, la justice et la santé, qui travaillent ensemble pour prévenir et réprimer le trafic de drogues.

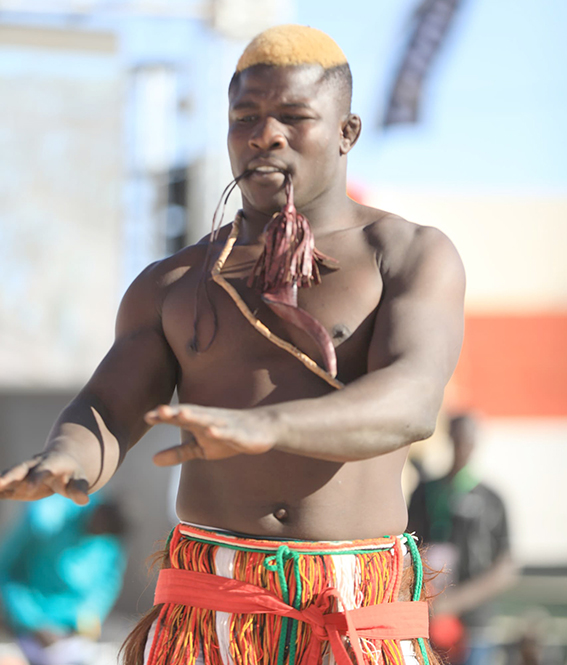

La jeunesse, une cible privilégiée

Le rapport souligne aussi les conséquences désastreuses de la toxicomanie sur la jeunesse malienne. La dépendance accrue aux drogues entraîne une série de problèmes sociaux et économiques. Les jeunes, souvent en proie à des conditions de vie précaires, sont de plus en plus attirés par le trafic et la consommation de drogues. Cela a des répercussions directes sur leur santé, entraînant une augmentation des maladies chroniques et des troubles mentaux. De plus, cette situation favorise la criminalité, avec des jeunes impliqués dans des actes de vol et de violence pour financer leur consommation.

L’impact de cette crise va au-delà de la santé individuelle. Un avenir marqué par une jeunesse dépendante des drogues est synonyme d’une diminution de la productivité et un affaiblissement du capital humain. Une main-d’œuvre malade et dépendante compromet les secteurs économiques clés, limite l’innovation et freine le développement industriel. Cette situation engendre également une baisse de l’engagement scolaire, réduisant ainsi le niveau d’éducation et les compétences disponibles sur le marché du travail.

Les statistiques du rapport des 9 premiers mois de l’année dressé par l’OCS révèlent des tendances inquiétantes concernant la participation des femmes dans le trafic. Bien que représentant une minorité des interpellés, leur nombre est en augmentation. Cela pourrait signaler une évolution dans la dynamique du trafic, avec des femmes prenant un rôle plus actif dans les activités criminelles, ce qui mérite une attention particulière.

En parallèle, les rapports sur les saisies de drogues en 2023 montrent une augmentation alarmante des quantités saisies par rapport aux années précédentes. Rappelons qu’en 2022 les autorités ont saisi 36,89 tonnes de cannabis et plus de 823 706 comprimés de Tramadol. En 2023, les saisies de cocaïne ont également augmenté, atteignant 11,028 kg. Cette tendance souligne la nécessité d’une vigilance continue face à la montée des activités criminelles.

Dans le même temps, force est de reconnaître que l’axe Dakar – Bamako est devenu une route stratégique pour les trafiquants, facilitant le transit des drogues entre le Sénégal et le Mali. Plusieurs opérations récentes ont démontré cette dynamique, révélant l’implication de réseaux internationaux sophistiqués. En février 2024, un réseau de trafic de Tramadol opérant entre Dakar, Bamako et Niamey a été démantelé, mettant en évidence la complexité et l’envergure du problème, qui est en passe de se transformer en crime transfrontalier.

Les groupes armés non étatiques jouent également un rôle dans l’intensification du trafic. Ils tirent profit de la situation en taxant les trafiquants pour leur garantir un passage sécurisé à travers les zones qu’ils contrôlent. Ce qui contribue à l’instabilité croissante dans la région, rendant la lutte contre le trafic encore plus complexe.

La situation actuelle nécessite une réponse collective et concertée. Les efforts de l’OCS, bien que significatifs, doivent être renforcés pour faire face à l’évolution des méthodes des trafiquants et à la violence. L’engagement des autorités maliennes dans la lutte contre le trafic de drogues sera déterminant pour restaurer la sécurité et protéger la jeunesse du pays.

Le Mali fait donc désormais face à une crise qui touche profondément sa société et son économie. La participation notoire des jeunes dans le trafic, couplée à une violence accrue, pose des défis majeurs pour l’avenir. Dans ce contexte, l’heure doit être consacrée à l’union des efforts pour combattre ce fléau et offrir des perspectives d’avenir à la jeunesse malienne, afin de prévenir une détérioration supplémentaire de la situation. Selon de nombreux experts de la question, pour lutter efficacement contre ce fléau, protéger la jeunesse et assurer la stabilité de la Nation, il faut une approche intégrée alliant répression, sensibilisation et prévention.

Massiré Diop