Depuis plusieurs mois, les Forces armées maliennes (FAMa), engagées dans la sécurisation de l’ensemble du territoire national, multiplient la traque des groupes armés terroristes. Ces opérations, qui ont permis la neutralisation d’importants chefs terroristes ces dernières semaines, s’intensifient dans la zone des trois frontières, où ces groupes armés radicaux semblent de plus en plus acculés.

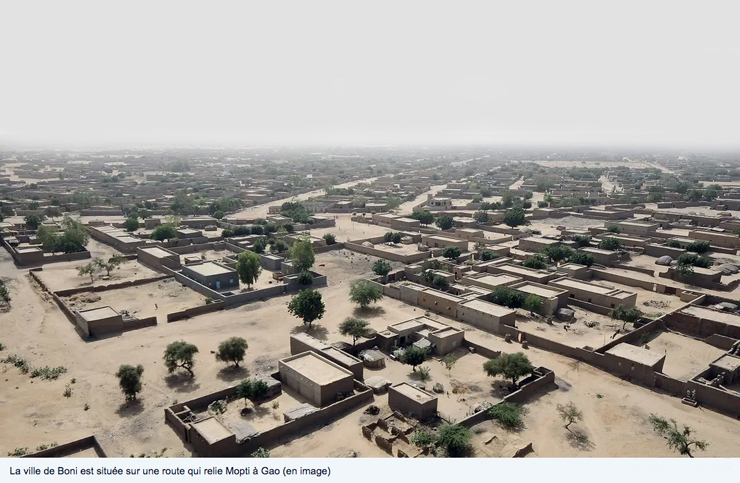

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, avait donné le ton le 14 novembre 2023, après la reprise de Kidal par l’armée malienne à la suite d’un raid déclenché quelque jours plus tôt en direction de la ville, contrôlée depuis plusieurs années par les groupes armés rebelles.

« Notre mission n’est pas achevée. Dans les jours qui viennent, nos FAMa poursuivront leurs interventions et bénéficieront de toute la confiance de notre vaillante peuple », avait averti Assimi Goïta, rappelant que cette mission consistait à « recouvrer et à sécuriser l’intégrité du territoire, sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité ». « Cette opération n’a pas d’autres buts que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays », avait assuré le Président de la Transition.

Depuis, dans cette lutte contre le terrorisme, les Forces armées maliennes maintiennent une dynamique offensive, avec des résultats significatifs.

Chefs terroristes neutralisés

Au moins cinq importants chefs terroristes ont été neutralisés au cours des deux derniers mois dans les régions du nord et du centre du pays. Le 29 avril 2024, l’armée a annoncé avoir tué Abou Houzeifa, alias Hugo, haut responsable de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), au cours d’une opération de grande envergure dans le Liptako-Gourma. La tête de ce terroriste étranger, « auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et d’attaques contre les Forces armées des pays de l’AES et des forces étrangères », avait été mise à prix par les États-Unis pour sa responsabilité dans la mort de quatre soldats américains des Forces spéciales au Niger en 2017.

« Sa disparition pourrait être un coup dur pour l’État islamique au Grand Sahara, tant sur le plan moral que logistique, c’est-à-dire la capacité de l’EIGS d’organiser et d’élaborer de nouvelles embuscades contre l’armée », estime l’analyste sécuritaire Dr Ahamadou Touré. Pour ce chercheur en Sciences politiques, paix et sécurité, la neutralisation d’ Abou Houzeifa pourrait également impacter l’architecture militaire de l’EIGS. « Cette architecture pourrait connaitre une déstabilisation temporaire durant le temps de deuil et avant la nomination d’un nouveau chef militaire », analyse-t-il.

Une semaine avant la mort d’Hugo, un autre terroriste, Akalifa Sawri, a été neutralisé entre Douetiré et Acharane, dans la région de Tombouctou. « Ce redoutable criminel impliqué dans toutes les attaques contre les FAMa, y compris des tirs d’obus et des braquages contre les civils le long de la route Tombouctou – Goundam, était vivement recherché », a indiqué dans un communiqué l’État-major général des FAMa le 22 avril.

Dans un autre communiqué, en date du 18 avril 2024, l’armée a annoncé la neutralisation le 12 avril d’Ali Sékou alias Diouraydi, chef terroriste du secteur de Dogo, dans la zone de Youwarou, ainsi que de plusieurs autres terroristes aux environs de Laounia, dans la région de Mopti. À en croire l’État-major général des armées, ce terroriste vivement recherché, qui était l’adjoint d’un autre chef terroriste, Hassane Alias Cheik Oumar, était responsable de plusieurs exactions sur les populations et de pose d’engins explosifs improvisés (EEI) dans le secteur.

La mort d’Ali Sékou alias Diouraydi a été suivie quatre jours plus tard, le 16 avril, de l’interpellation à Niono d’Almahdi Ag Almahmoud, un autre « chef terroriste de renommée ». L’offensive, menée au nord-est de Niono, a également permis la découverte de deux refuges des groupes armés terroristes et la saisie d’un important lot de matériel de guerre, composé entre autres de grenades artisanales, de munitions 12,7mm, de tenues et rangers militaires, de batteries et de détonateurs, a indiqué l’armée.

Un mois plus tôt, le 18 mars, les FAMa neutralisaient un autre chef terroriste, Boura Lobbi, originaire du village de Tana, qui sévissait dans une grande partie de la région de Douentza, particulièrement au nord, jusqu’à Diona. « Il a été tué ainsi que plusieurs de ses gardes au cours d’un accrochage avec les FAMa dans la forêt de Niabi. Ce chef terroriste, auteur de plusieurs exactions sur les populations et d’attaques contre les FAMa dans la région de Douentza et activement recherché, a été formellement identifié parmi les terroristes neutralisés », précise un communiqué de l’armée en date du 8 avril.

En janvier dernier, Aboul Wahab Ould Choghib, l’un des plus grands dirigeants de l’EIGS, ainsi que deux de ses lieutenants avaient été également neutralisés par l’armée malienne. La mort de ce chef terroriste, principal instigateur du massacre de plusieurs centaines de civils dans la région de Ménaka entre 2022 et 2023, ayant occasionné le déplacement de milliers d’autres civils, est intervenue après celles d’autres figures de ce groupe, survenues au début du mois de décembre 2023. Parmi elles, l’émir militaire de l’EIGS Oussama Dallo alias Modallo.

Zone des 3 frontières ciblée

Dans la nouvelle dynamique enclenchée depuis quelques mois par l’armée malienne dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire national, les offensives se multiplient dans la Zone des trois frontières, avec le Burkina Faso et le Niger, dans le cadre des opérations de la Force conjointe de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Si des opérations conjointes, d’une part entre le Mali et le Burkina Faso et de l’autre entre le Mali et le Niger, se menaient déjà ces dernières années, elles se ont intensifiées, avec des résultats plus probants depuis la création de la Force conjointe de l’AES, en mars dernier, même si jusqu’à présent ces opérations ne sont pas menées sous un commandement commun.

En avril, au moins trois grandes opérations coordonnées des trois armées dans cette zone ont conduit à la neutralisation de plusieurs groupes terroristes et à la destruction d’importantes bases logistiques.

Selon les informations de l’État-major général des armées du Mali, le 13 avril 2024 dans le secteur de Douna, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, une action conjointe impliquant des vecteurs maliens et burkinabé a permis de démanteler une importante base logistique.

Le même jour, une importante quantité de matériels de guerre a été détruite, ainsi que plusieurs terroristes neutralisés, aux environs du village de Hourara, situé à environ 12 km au nord-ouest de Labbezanga, à la frontière entre le Mali et le Niger.

Trois jours plus tôt, le 10 avril, la coordination entre les armées malienne et nigérienne a permis de procéder à une frappe nigérienne qui a détruit un important lot logistique et neutralisé plusieurs terroristes dans la zone de Amalawlaw, dans le secteur de Labbezanga.

« C’est dans cette partie frontalière que l’on a une présence marquée des hommes de l’État islamique. Donc il faut comprendre que les trois armées veulent réduire de façon drastique les capacités de nuisance de ce groupe terroriste. Jusqu’ici, c’est Al-Qaïda qui a le plus subi de pertes. Les récentes opérations se concentrent davantage sur l’État islamique », expliquait récemment dans nos colonnes Dr Aly Tounkara, Directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel (CE3S).

Mais si les FAMa enchainent et réussissent des opérations portant des coups durs à l’organisation et à la capacité de nuisance de l’État islamique dans le Liptako-Gourma, elles ne sont en retour pas à l’abri des ripostes, mais aussi d’autres attaques venant du Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans ( JNIM) et de la menace des groupes rebelles du CSP-DPA.

Sans actions d’envergure depuis leur défaite à Kidal, ces derniers, désormais tournés de nouveau dans une lutte indépendantiste, préparent activement leur retour au combat contre l’armée malienne et sur tout le territoire malien.