Alors que la cérémonie de clôture était prévue hier jeudi 29 février à 20h (locale-16h GMT), l’organisation mondiale du commerce joue les prolongations afin que les membres parviennent à un accord. Ainsi, la clôture de la conférence ministérielle a été repoussée une première fois à minuit, heure des Emirats Arabes Unis. Les traits déjà tirés face à l’intensité des négociations, délégués et journalistes ont été informés quelques heures avant minuit d’un nouveau report pour le vendredi 1er mars à 14h locale. « Les ministres continuent d’être engagés dans d’intenses discussions sur un ensemble d’accords à adopter lors de la CM13. En conséquence, afin de donner plus de temps aux négociations, la séance de clôture officielle de la CM13 a été reportée au vendredi 1er mars à 17 heures (heure des Émirats arabes unis) » a déclaré durant la journée Ismaila Dieng, le porte-parole de l’OMC. Deux autres reports ont suivi cette annonce, la cérémonie est pour l’heure programmée à 22h locale. Si ces reports incessants en déconcertent plus d’un, d’après des responsables de l’OMC qui rappellent que les précédentes conférences se sont poursuivies au-delà de la date de clôture convenue, c’est le « fonctionnement » normal. Les positions divergentes, le manque d’accord expliquent en grande partie les reports. Les négociations se poursuivent entre les délégations. D’après un expert « les thématiques sont liées. Si un Etat est prêt à lâcher du lest sur un dossier, il veut une garantie sur un autre » ce qui complexifie les discussions. L’Inde par exemple dont la présence est très remarquée durant cette conférence a fait savoir par la voix de son ministre du Commerce, Piyush Goyal, son pays n’envisage pas de « finaliser » de nouveaux accords tant que les Etats-Unis bloquent l’organe d’appel du mécanisme de règlement des différends. Washington est également pointé du doigt pour bloquer des accords sur l’agriculture, notamment le coton. Les pays du C4+ (Mali, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire) militent pour réforme des subventions de l’or blanc. Ces subventions accordées en « masse » par les Etats-Unis, ou encore la Chine permettent à ces derniers de proposer des prix plus bas sur le marché ce qui plombe le groupe du C4+ qui dénonce une distorsion et une concurrence déloyale. En cette année électorale, de l’analyse d’un des experts qui prend part aux discussions, il semble peu probable que les Etats-Unis acceptent un compromis sur une fin des subventions. « Le lobby des farmers est très puissant » aux Etats-Unis, précise-t-il. A défaut donc d’un abandon, les pays du C4+ seraient dans la dynamique de proposer aux Américains de réduire les subventions. Mais, pour l’heure, rien n’est encore gagné.

Étiquette : Burkina Faso

OMC : lors de la 13ème conférence ministérielle, la question des subventions divise les membres

Plusieurs questions vont occuper les discussions lors de la 13ème conférence ministérielle de l’organisation mondiale du commerce qui se tient à Abu Dhabi du 26 au 29 février. Parmi ces questions, celle sur les subventions oppose les membres.

Alors que les délégués des différents pays enchaînent les réunions et les négociations lors de la 13ème conférence ministérielle de l’OMC ouverte hier lundi à Abu Dhabi, la question des subventions divise les Etats. Ce mardi, l’OMC a organisé trois conférences sur l’environnement, et la dernière consacrée à la réforme des subventions des combustibles fossiles a mis en évidence une partie du fossé entre les membres. Todd McClay, ministre du commerce de la Nouvelle-Zélande dont le pays fait partie des co-parrains de cette initiative espère qu’une partie de ce fossé sera réduit à l’issue de la conférence. 48 pays sur les 164 de l’OMC sont membres de cette initiative. « 24 trillions de dollars ont été dépensés ces dernières années pour subventionner les énergies fossiles. Éliminer ces subventions pourraient permettre de réduire de 3% les émissions de gaz à effet de serre » a affirmé M. McClay. Comme très souvent, ces textes peinent à avancer, bloqués par des pays qui se sentent menacés. La Chine ainsi que les Etats Unis, les deux plus grands pollueurs de la planète ne souscrivent pas à l’initiative d’une réforme des subventions des combustibles fossiles. Selon un délégué rencontré dans les coulisses, une telle réforme « voudrait dire pour la Chine qui est l’usine du monde devra réduire sa capacité de production, ce qui pour l’heure n’est pas encore envisageable ».

Lors de la cérémonie d’ouverture de la 13ème conférence le 26 février, la Directrice générale de l’OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala s’est réjouie qu’un accord soit proche sur les subventions à la pêche alors que la question est débattue depuis 2001. Un accord a déjà été adopté par consensus lors de la 12ème conférence ministérielle de l’OMC (CM12), tenue à Genève du 12 au 17 juin 2022 qui fixe de nouvelles règles multilatérales contraignantes pour lutter contre les subventions préjudiciables. Les membres s’étaient entendus en outre pour poursuivre les discussions lors de la 13ème conférence en vue de faire des recommandations. La Directrice générale a formulé le vœu d’une entrée en vigueur de cet accord d’ici son anniversaire le 13 juin prochain. « Lorsque nous y parviendrons, ce sera l’entrée en vigueur la plus rapide de tous les accords de l’OMC et je sais que nous y parviendrons », a-t-elle ajouté.

Une autre question de subvention à laquelle le Mali est directement concerné est également débattue durant cette semaine. Le groupe du Coton-4+ (Mali, Tchad, Bénin, Burkina Faso) ainsi que la Côte d’Ivoire militent pour une réforme des subventions qui entraînent selon eux une distorsion des marchés mondiaux depuis 20 ans. La Chine et les Etats-Unis ainsi que des pays européens tels la Grèce et l’Espagne allouent des subventions importantes à leurs producteurs. Grâce à ces subventions, le coton provenant de ces pays est vendu moins cher sur le marché. Ahmat Abdelkerim Ahmat, ministre du Commerce et de l’industrie du Tchad et coordinateur du C4+ a assuré que le groupe a soumis un projet de décision ministérielle pour cette conférence « qui n’a pas été pris en compte » selon lui.

OMC : l’organisation veut des résultats probants à l’issue de sa 13ème conférence ministérielle

« A la croisée des chemins ». Le Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du commerce extérieur des Emirats Arabes Unis n’aurait pas pu trouver meilleure formule pour décrire la situation de l’organisation mondiale du commerce. Celui qui est également président de la 13ème conférence ministérielle de l’OMC qui s’est ouverte à Abu Dhabi ce lundi et se tiendra jusqu’au jeudi 29 février a exhorté à l’issue des travaux à montrer au monde « que l’OMC est vivante et pleinement capable de produire des résultats ». Cette semaine de négociations qui démarre s’annonce difficile pour les délégués des plus de 160 pays membres de l’OMC présents à Abu Dhabi. Dans un contexte géopolitique très tendu, les délégués devront s’entendre afin de dégager un consensus pour adopter les décisions. « Que ce soit le pays le moins avancé ou le plus puissant, chacun à son mot à dire, c’est ce qui fait le charme de l’OMC et rend aussi complexe les négociations » a reconnu la Directrice générale de l’organisation, la Nigériane, Ngozi Okonjo-Iweala, première femme et première africaine à occuper ce poste. Agriculture, commerce électronique, environnement ou encore l’épineux dossier de la réforme de l’OMC pour le règlement des différends sont entre autres au menu de cette conférence. Les pays étalent pour l’heure leurs différences. L’organe de règlement des différends de l’OMC est en panne. Ce dernier permet à un Etat se sentant lésé par un autre de porter plainte, en cas de litige, sur des subventions ou des obstacles techniques au commerce. Ce mécanisme est en suspens parce que les Etats-Unis bloquent la nomination des membres de l’organe d’appel.

Optimisme modéré

Face à ces écueils, la directrice de l’OMC est d’un « optimisme modéré », même si elle assure être confiante en la capacité des pays à faire « les bons choix ». Motif de satisfaction pour elle, durant la conférence, les ministres ont approuvé l’accession à l’OMC des Comores et du Timor-Leste, un État insulaire d’Asie. Les chefs d’Etat de ces pays ont salué cette décision. Les Comores ont déposé leur demande d’adhésion en 2007 alors que le Timor Leste a attendu huit ans pour voir sa demande approuvée. 22 autres pays tapent à la porte pour intégrer l’organisation, une preuve selon Ngozi Okonjo-Iweala que l’OMC fonctionne et est résiliente. En sus, elle s’est réjouie qu’un accord soit proche sur les subventions à la pêche alors que la question est débattue depuis 2001.

Le Coton 4 veut des résultats

Le coton occupe une place importante dans les négociations de l’OMC depuis 2003. Le groupe Coton-4 composé du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, du Bénin, auxquels s’est ajoutée la Côte d’Ivoire militent pour réformer les subventions au coton qui entraînent une distorsion des marchés mondiaux selon eux. La délégation malienne qui comprend le directeur commercial de la CMDT, des conseillers techniques est conduite par le ministre du Commerce, Moussa Alassane Diallo. Un événement spécial regroupant le Coton-4, l’OMC, la FIFA a été organisé le 24 février dernier autour du « Partenariat pour le coton ». Un appel a été lancé à de nouveaux investissements des secteurs public et privé dans le coton africain pour améliorer la chaine de valeur de l’or blanc. Le C4 qui a qualifié ce partenariat de mariage de raison s’est toutefois désoler des progrès lents réalisés dans l’atteinte de leurs objectifs à appeler à plus de soutiens internes.

AES : Vers la création d’une monnaie commune ?

Le 15 février 2024, plusieurs ministres de l’Alliance des États du Sahel (AES) se sont réunis à Ouagadougou. Suite à la réunion des hauts fonctionnaires et en prélude à la rencontre des chefs d’État, ils ont recommandé la validation de l’architecture institutionnelle pour la nouvelle confédération. Avec pour ambition d’élargir les objectifs de l’Alliance aux domaines diplomatique et économique, les États de l’alliance souhaitent concrétiser des mesures et visent à terme une union économique et monétaire. Une monnaie commune est-elle envisageable, quel délai pour son émission, quels atouts et quels risques? Ce sont quelques-unes des questions posées à notre interlocuteur Mohamed Diarra, économiste financier au cabinet d’études et conseils Nord Sud Multiservices Consulting.

Une sortie des États de l’AES de la Zone CFA est-elle inévitable ?

Cette sortie est envisageable. Mais en ce moment la Zone AES n’est pas forcément prête à sortir de la Zone CFA. Les États peuvent sortir de la Zone CEDEAO, qui est un espace économique, et rester dans l’UEMOA, qui est une zone monétaire. Ce sont des entités différentes. Ces pays vont mettre un peu de temps et devront réfléchir, parce qu’il y a beaucoup d’instruments à mettre en place. Présentement, beaucoup d’États sont en train de se financer sur le marché monétaire des titres de l’UEMOA, ce qui est une méthode de gestion budgétaire. Il semble un peu prématuré que ces États sortent de cette zone.

Une monnaie commune à l’AES est-elle possible ?

Complètement. Il suffit que les États se mettent d’accord pour le faire, mettre en place un système de banque centrale et lui donner l’autorisation d’émettre la monnaie de l’AES. Naturellement il y a d’autres aspects techniques qui précèdent sinon a ma connaissance Il n’y aucune clause ou contrainte juridique qui leur interdit de le faire. Bien entendu il y a d’autres aspects qu’il faut voir, notamment sur plan international avec la Banque de Règlements Internationaux sis a Bale en Suisse, bien que mineur. Mais lors de la création ils devront par exemple régler leurs dettes au niveau de leur compte d’opération. À part cela, il n’y a pas de problème juridique, ils peuvent librement créer leur monnaie.

Combien de temps peut prendre la création de cette monnaie ?

L’émission d’une monnaie propre à l’AES dépend des États. Décider d’émettre une monnaie est une question de convention entre eux. Il suffit d’en prendre la décision en un jour ou deux. Il s’agit de créer le cadre conceptuel et juridique et d’émettre la monnaie. C’est une question d’accord. Mais je ne pense pas qu’ils veuillent le faire tout de suite. Parce qu’il y a un certain nombre de mesures à mettre en place, qui, a ma compréhension ne le sont pas encore, une façon de dire qu’il ne faut surtout pas se précipiter.

Quels seront les facteurs de réussite de cette monnaie ?

Les facteurs de réussite d’une monnaie résident dans la capacité de gestion de cette monnaie. C’est-à-dire le sérieux que l’on met dans sa gestion. Cela signifie d’abord la maîtrise des déficits budgétaires, de l’inflation. Il y a aussi la capacité de production c’est dire le revenu réel des Etats (PNB), le taux d’inflation, la gestion des taux

d’intérêt à court et moyen terme et le maintien d’une relation stable des taux d’intérêt. En d’autres termes le respect et la maitrise de l’évolution de certains agrégats macroéconomiques. Ceux-ci sont des aspect très importants a prendre en compte.

Les pays de l’AES peuvent-ils réunir ces conditions ?

Oui.

À quelle monnaie pourrait s’arrimer cette nouvelle monnaie ?

Si on décide de créer une monnaie, il ne faut pas penser à la faire s’arrimer à une autre (ce que l’on appelle dans le jargon Currency Bord). Parce que cela veut dire laisser sa souveraineté monétaire à une autre monnaie. L’AES peut créer sa monnaie et ne pas l’arrimer. Il y a la possibilité de production de ces États, que ce soit les matières premières ou autre chose. La viabilité d’une monnaie réside dans sa bonne gestion et la capacité de production de cette zone monétaire. Arrimer sa monnaie signifie qu’on ne peut pas bien la gérer, qu’on ne peut pas la supporter. Je préfère parler de garantie. Elle peut être l’étalon or qui garantissait d’ailleurs toutes les monnaies avant la modification a travers les accords de la Jamaïque des statuts de FMI pour prendre le dollar comme monnaie de référence. Aujourd’hui presque 80% de l’affacturage international est fait en Dollar US. La valeur de la monnaie par rapport à une autre dépend de la capacité de production du pays. Donc la capacité de production de

l’AES va déterminer la puissance de sa monnaie., pour garantir le dollar par exemple. Les monnaies d’ailleurs se donnent leur valeur sur le marché monétaire. Cela veut dire qu’elles doivent trouver un espace de fluctuation. Elle ne doit pas avoir normalement, comme ce que l’on a fait avec le franc CFA et l’euro une partite fixe qui,

au demeurent ne favorise pas trop le développement de nos économies. Cette parité fixe donne même une certaine contrainte pour ne pas dire asphyxie à l’égard de nos économies. Bien entendu il y a des défenseurs de la théorie de la parité fixe. Je peux d’ailleurs m’hasarder a dire que la valeur réelle du CFA aujourd’hui est surévaluée.

La parité fixe n’est donc pas un facteur de stabilité ?

Ce sont des facteurs que l’on peut envier. Mais, en réalité, je dirais que le franc CFA est surévalué. Une monnaie se donne de la valeur en fonction de la production du pays ou des groupes de pays qui l’émettent. Je préfère une monnaie qui n’a pas de parité fixe, qui flotte en fonction de l’offre et de la demande, plutôt que la parité factuelle que nous avons entre le franc CFA et l’euro. C’est un facteur de stabilité macroéconomique. Mais que vaut cette stabilité si les peuples qui vivent dans cette zone sont pauvres?

Quels sont les éléments déterminants d’une monnaie ?

Les déterminants d’une monnaie forte dépendent de la demande. Si beaucoup d’acteurs économiques demandent cette monnaie sur les marchés, dans un premier temps cela peut lui donner de la puissance. Il y a aussi la maîtrise de l’inflation, qui est un facteur important. Le taux directeur de la banque centrale, la croissance économique de la zone qui émet la monnaie ainsi que sa balance commerciale (ses échanges), peuvent rendre une monnaie forte.

Les problèmes de sécurité ne jouent-ils pas en défaveur des États de l’AES ?

Que ce soit pour la monnaie ou pour le commerce, le problème de sécurité est un facteur de risque, mais cela n’impacte pas du tout l’émission d’une monnaie. Il faut seulement maîtriser l’inflation et faire une bonne gestion.

L’Eco(monnaie commune de la CEDEAO) est prévu pour être lancé en 2027. Cela ne posera-t-il pas un problème, sachant que les pays qui l’adopteront seront les plus nombreux en Afrique de l’Ouest ?

Non, je ne pense pas que cela puisse poser un problème. La Gambie a sa monnaie, la Sierra Leone et la Guinée aussi. Même si l’Eco était lancé, cela ne posera aucun problème de confrontation. La réussite de la monnaie réside essentiellement dans la bonne gestion macroéconomique. Il n’y a pas de crainte vis-à-vis de la Zone Eco. Il pourra y avoir des relations monétaires pour faciliter les échanges entre les deux zones, qui sont obligées de vivre ensemble.

Quels sont les atouts de pays de l’AES ?

Ils disposent de matières premières et de pierres précieuses, d’uranium, de lithium, d’or ou encore de pétrole. Ils ont aussi un potentiel dans l’agriculture. Il leur suffit d’accroître la productivité pour assurer l’autosuffisance alimentaire à l’interne, ce qui leur permettra de réduire leurs importations de denrées alimentaires. Les pays de l’AES disposent donc d’atouts pour lancer une zone monétaire. Des atouts qui peuvent permettre de gérer leurs économies et de créer une zone de prospérité économique.

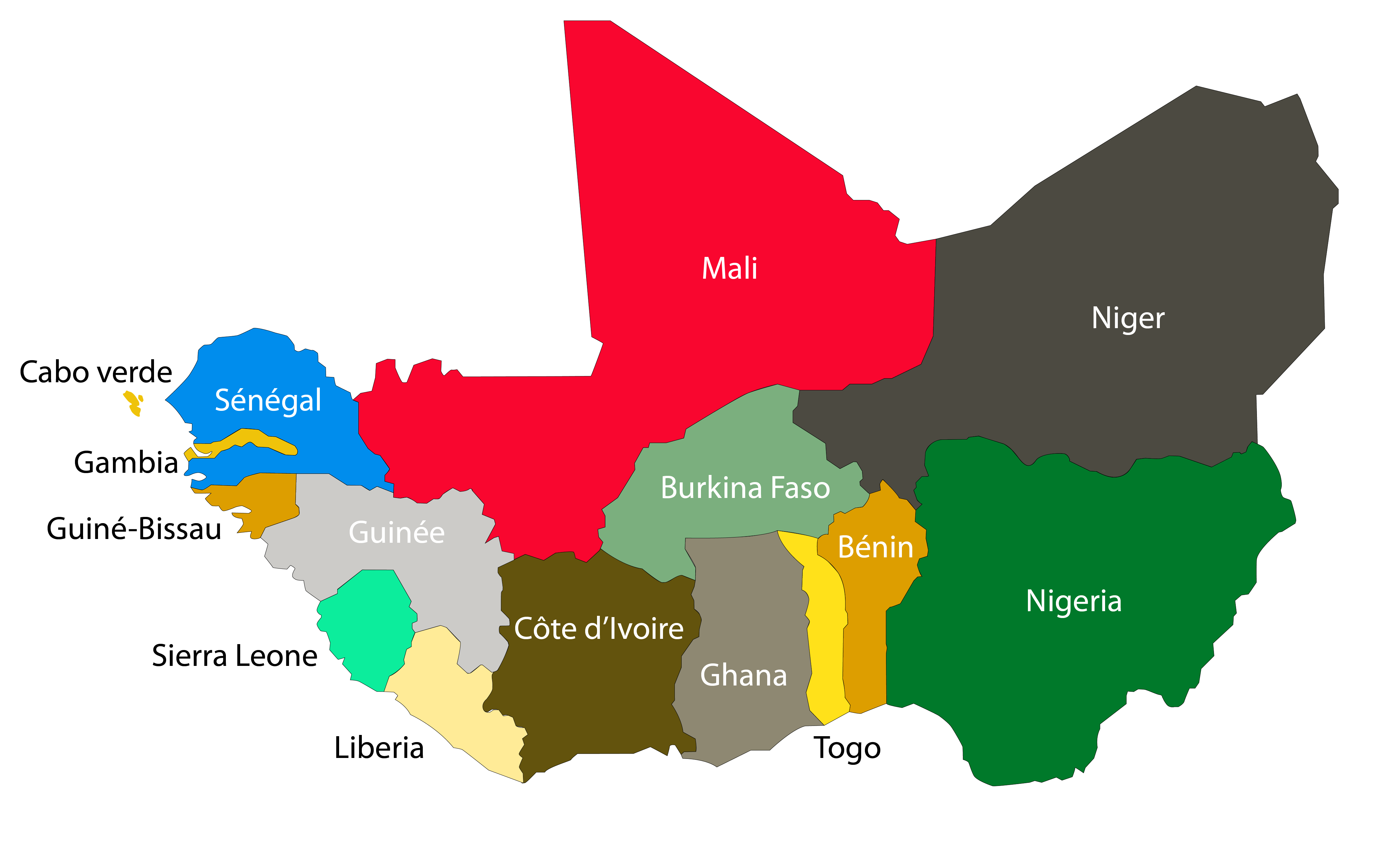

CEDEAO : réduite à 12 pays, l’organisation face à un tournant

Ils avaient déjà donné l’alerte lorsque la CEDEAO menaçait d’intervention militaire le Niger suite au coup d’État du 26 juillet 2023. Ils sont désormais passés à l’acte. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, réunis depuis le 16 septembre 2023 au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), ont définitivement claqué la porte de la CEDEAO le 28 janvier 2024, laissant l’organisation sous-régionale, désormais réduite à 12 pays, face à une crise sans précédent.

« Leurs Excellences le Capitaine Ibrahim Traoré, le Colonel Assimi Goita et le Général de brigade Abdourahamane Tiani, respectivement Chefs d’État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l’histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leurs populations, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest », indique le communiqué conjoint lu à la télévision publique des trois pays.

« Après 49 ans, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regret, d’amertume et une grande déception que leur organisation s’est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme », se désolent les autorités de transition des trois pays, selon lesquelles « la CEDEAO, sous influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations, dont elle est censée assurer le bonheur ».

Les trois pays reprochent également à la CEDEAO une non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité, ainsi qu’une imposition de sanctions, jugées illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables, en violation des propres textes de l’organisation, « toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées ».

Un retrait « sans délai » remis en cause

Selon l’article 91 du traité révisé de la CEDEAO, « tout État membre désireux de se retirer de la Communauté notifie par écrit, dans un délai d’un (1) ans, sa décision au Secrétaire exécutif, qui en informe les États membres. À l’expiration de ce délai, si sa notification n’est pas retirée, cet État cesse d’être membre de la Communauté ». « Autour de la période d’un (1) an visée au paragraphe précédent, cet État membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité », précise l’alinéa 2 du même article.

Après l’annonce du retrait des pays de l’AES de la CEDEAO, la Commission de l’organisation sous-régionale, qui s’est dite « déterminée à trouver une solution négociée à l’impasse politique », a indiqué dans la foulée dans un communiqué n’avoir pas encore reçu de notification formelle directe des trois États membres concernant leur intention de se retirer de la communauté. Mais les trois pays n’ont pas tardé à notifier formellement leur décision.

« Par communiqué conjoint en date du 28 janvier 2024, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger informent de leur décision de se retirer conjointement et sans délai de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). À cet égard, la présente communication vaut notification formelle de cette décision à la Commission de la Cedeao, Autorité dépositaire et pour l’information des États membres de la Cedeao, de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies et de toutes les organisations pertinentes », souligne un courrier du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali daté du 29 janvier 2024 et adressé à la Commission de la CEDEAO. Selon des sources officielles au Burkina Faso et au Niger, les deux pays ont également envoyé lundi leurs notifications formelles de retrait à la CEDEAO.

Pour l’analyste politique Dr. Amidou Tidiani, cette demande de retrait avec effet immédiat des trois pays aura du mal à se concrétiser et ne devrait être effective qu’après les 12 mois prévus dans les textes de la CEDEAO. « La sortie d’une organisation internationale avec effet immédiat n’existe pas en droit international », tranche-t-il.

« Fuite en avant » ?

Du point de vue du M. Tidiani, d’ailleurs, l’insistance sur la sortie sans délai est une manière pour ces différents régimes d’échapper à de nouvelles éventuelles sanctions de la CEDEAO suite au non-respect du chronogramme établi pour un retour à l’ordre constitutionnel au Mali et au Burkina Faso.

« Le seul moyen pour ces régimes d’opposer une fin de non-recevoir à la CEDEAO et de contester la légitimité de l’organisation à prendre toute sanction à leurs encontre, c’est de sortir de la CEDEAO », affirme-t-il.

« Le chronogramme du Mali prévoyait l’organisation d’élections en février et le Mali, bien évidemment, n’organisera pas ces élections en février. On s’attendait donc à ce que la CEDEAO fasse preuve de menaces particulières concernant le Mali dans les semaines à venir. C’est donc par anticipation à cette mesure que les communiqués sont tombés en prenant soin d’insister sur le fait que le retrait soit avec effet immédiat », poursuit l’enseignant-chercheur à l’Université Paris-13.

Liberté de circulation entravée ?

Pour plusieurs observateurs, ce retrait annoncé du Burkina, du Mali et du Niger de la Cedeao ne sera pas sans conséquences pour les trois pays, mais également pour l’organisation sous-régionale elle-même. En ce qui concerne les trois pays, si cette décision pourrait avoir des conséquences diverses, c’est surtout son impact sur la libre circulation des ressortissants et de leurs biens dans l’espace CEDEAO que craignent certains analystes.

« Le premier point à mettre en relief est celui de la libre circulation. Le grand acquis de la CEDEAO, depuis sa création, a vraiment été de permettre les déplacements sans autorisation ou nécessité de visa entre les pays membres. Le retrait du Burkina, du Mali et du Niger va entraver cette libre circulation des populations », pense Niagalé Bagayoko, Présidente de l’African Security Sector Network (ASSN).

Amidou Tidiani soutient que ce retrait implique que les avantages accordés aux ressortissants de ces États soient tout simplement levés. Toutefois, admet l’universitaire, « les trois États vont essayer de développer des relations bilatérales pour obtenir individuellement avec les autres États des conditions favorables de circulation et d’échanges économiques avec leurs voisins, indépendamment du cadre de la CEDEAO. Ce que ces pays perdront via la CEDEAO, ils essayeront de le récupérer à travers des accords bilatéraux ».

« Les États ont existé avant d’être ensemble dans les organisations. Il s’agit maintenant d’activer les conventions bilatérales que nous avons avec les pays de la CEDEAO pour baliser le rapport », appuie pour sa part l’analyste politique Ousmane Bamba, pour lequel, par ailleurs, le fait que le Mali soit sorti de la CEDEAO n’impactera pas la libre circulation des ses ressortissants à l’intérieur de cet espace, parce que « dans les relations internationales, les relations bilatérales ont précédé les multilatérales ».

L’exemple mauritanien

La CEDEAO a connu un précédent en matière de retrait, celui de la Mauritanie en 2000. Pays charnière entre le Maghreb et l’Afrique de l’ouest, la République islamique avait motivé son retrait par sa volonté de se concentrer sur l’Union du Maghreb Arabe (UMA) pour des raisons culturelles. 17 ans après, la Mauritanie a signé en mai 2017 un accord avec la CEDEAO portant sur quatre points, dont la libre circulation des personnes et des biens, l’application d’un tarif extérieur commun et la lutte contre le terrorisme. Le pays cherche depuis de nombreuses années à réintégrer le bloc régional. En 2017 toujours, à l’occasion d’un sommet à Monrovia, les Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO avaient émis une fin de non-recevoir à la demande de la Mauritanie de revenir au sein de la communauté.

CEDEAO : le Mali, le Niger et le Burkina Faso annoncent leur retrait

Par un communiqué conjoint daté du 28 janvier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso annoncent le « retrait sans délai » de leurs pays de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest. Après l’annonce de retrait, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est déclarée prête dimanche dans un communiqué à trouver « une solution négociée ». Ces trois pays sont « des membres importants de la Communauté » qui « reste engagée à trouver une solution négociée à l’impasse politique » créée par l’annonce de leur retrait dimanche dans un communiqué commun. La CEDEAO dit attendre encore « la notification formelle et directe » de cette décision. Les trois pays reprochent à la CEDEAO un éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme, une influence de puissances étrangères, une menace pour ses États membres et non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité ainsi qu’une imposition de sanctions jugées « illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes ». En septembre 2023, Mali, Burkina Faso et Niger ont formé une Alliance des États du Sahel (AES) placée sous le signe de la souveraineté et du panafricanisme. Cette décision de retrait pourrait produire des effets considérables, par exemple pour la circulation des biens et des personnes, pour les trois pays concernés, dépourvus d’accès à la mer, et pour la région. Elle suppose des implications sur les exemptions de visa et les exonérations de taxe, avec des retombées sur les prix.

Alliance des États du Sahel : réussir là où le G5 Sahel a échoué

Alors que le processus d’opérationnalisation de l’Alliance des États du Sahel (AES) est enclenché, le G5 Sahel, déjà à l’agonie avec le retrait du Mali en mai 2022, semble promis à une « mort » inévitable avec les retraits du Niger et du Burkina Faso. Pour plusieurs observateurs, le sort du Sahel se joue désormais au sein de la nouvelle Alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Depuis la signature de la Charte du Liptako-Gourma actant la création de l’Alliance des États du Sahel, le 16 septembre 2023, la page du G5 Sahel semble avoir définitivement été tournée dans la région. Après les retraits du Burkina Faso et du Niger le 29 novembre dernier après celle du Mali en mai 2022, l’organisation sahélienne est bloquée dans son fonctionnement et réduite uniquement au Tchad et à la Mauritanie.

« La naissance de l’AES marque la fin du G5 Sahel. Déjà, il était mort depuis un bon bout de temps. Depuis que le Mali s’en était retiré, il n’y avait plus de continuité géographique. Maintenant, avec l’Alliance, il est sûr et certain que le G5 Sahel ne pourra pas survivre », tranche Dr. Alpha Alhadi Koïna, géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel.

Bakary Sambe, Directeur du Timbunktu Institute, est du même avis. « Cette alliance signe la mort du G5 Sahel. Il faut savoir que le Mali, le Niger et le Burkina Faso étaient des pivots du G5 Sahel.», appuie-t-il.

Faire mieux que le G5 Sahel

Selon Dr. Koïna, l’Alliance des États du Sahel, qui réunit les 3 pays du Sahel central et dont le financement repose entièrement sur les contributions de ses membres, contrairement au G5 Sahel, qui dépendait de financements externes, est mieux outillée pour atteindre les objectifs de sécurisation et de développement de la région sahélienne.

« La mutualisation des efforts entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a déjà permis de réaliser des succès significatifs en matière de défense », a souligné par ailleurs le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop le 27 novembre, à l’ouverture des travaux des experts des pays de l’AES.

En effet, les forces armées des trois pays mènent simultanément depuis quelques semaines des frappes intenses et ciblées sur les positions des groupes terroristes dans la Zone des trois frontières.

Pour le chef de la diplomatie malienne, nul doute que l’AES engrangera à long terme des résultats probants pour la région, parce que c’est un « mécanisme innovant, avec un leadership et une appropriation véritablement africains des solutions endogènes aux défis rencontrés par les pays de l’Alliance ».

G5 Sahel : le Niger et le Burkina Faso quittent l’organisation

Le Burkina Faso et le Niger, ont annoncé samedi s’être retirés de l’organisation antiterroriste G5 Sahel, suivant l’exemple du Mali, parti en mai 2022. Les deux pays «ont décidé en toute souveraineté du retrait du Burkina Faso et du Niger de l’ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la Force conjointe», à compter du 29 novembre, indiquent-ils dans un communiqué. Les deux pays justifient leur retrait par des « lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d’un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l’indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd’hui engagés est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle ». Les deux Etats n’entendent pas non plus « servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel encore moins accepter le diktat de quelque puissance que ce soit » peut-on lire dans le communiqué. Quelques heures après l’annonce de cette décision, un document de la commission de l’Union européenne a circulé sur les réseaux sociaux. Dans ce document daté du 23 octobre, on pouvait y lire que l’UE qui finance en grande partie le G5 Sahel suspendait son soutien aux composantes nigérienne et burkinabé de la force conjointe du G5 Sahel. La décision est intervenue également alors que les trois pays : Mali, Burkina Faso, Niger renforcent leurs liens au sein de l’Alliance des Etats du Sahel. En mai 2022, le Mali, également gouverné par des militaires depuis 2020, avait quitté le G5 Sahel, invoquant une organisation « instrumentalisée par l’extérieur ».

À sa création en 2014 pour lutter contre le terrorisme au Sahel, l’organisation était composée du Mali, du Burkina, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. La force conjointe a elle été lancée en 2017.

Alliance des États du Sahel : la pleine opérationnalisation en marche

Instituée le 16 septembre dernier par la signature de la Charte du Liptako-Gourma entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans l’objectif d’établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle aux parties contractantes, l’Alliance des États du Sahel (AES) vient d’amorcer à Bamako sa pleine opérationnalisation.

Un peu plus de deux mois après sa création, l’opérationnalisation de l’Alliance des États du Sahel est en marche, conformément aux dispositions de la Charte du Liptako – Gourma qui prévoyait à son article 15 qu’elle serait « complétée par des textes additionnels, en vue de la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 3 », qui lui-même stipulait que « les Parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l’Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement ».

Aller vite et bien. Tel semble être le mot d’ordre des plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans la mise en place de cette nouvelle Alliance, dont la phase de concrétisation est enclenchée depuis le 23 novembre 2023, avec des concertations ministérielles à Bamako.

Accélérer l’intégration économique

Une première réunion ministérielle de l’Alliance des États du Sahel sur le développement économique dans l’espace du Liptako-Gourma s’est tenue le 25 novembre 2023 dans la capitale malienne, réunissant les ministres chargés de l’Économie et des Finances, de l’Énergie, du Commerce et des Industries des pays membres. Cette réunion ministérielle sur les questions de développement économique visait à créer une synergie d’actions pour l’accélération du processus d’intégration économique et financière de l’Alliance.

Précédée de la rencontre des experts, les 23 et 24 novembre, qui ont échangé sur différentes thématiques telles que les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens au sein de l’AES, la sécurité alimentaire et énergétique, la transformation industrielle, les potentialités et perspectives, le financement, l’intégration économique, l’arsenal réglementaire et les réformes nécessaires, elle a accouché de plusieurs recommandations.

Celles-ci portent sur l’accélération de la mise en place de l’architecture juridico-institutionnelle et des mécanismes de financement des instances de l’AES, l’amélioration de la libre-circulation des personnes dans l’AES et le renforcement de la fluidité et de la sécurité des corridors d’approvisionnement, en luttant notamment contre les pratiques anormales et les tracasseries dans l’espace AES.

Les ministres ont aussi opté pour l’accélération de la mise en œuvre de projets et programmes énergétiques, agricoles, hydrauliques, de réseaux de transport routier, aérien, ferroviaire et fluvial dans les États de l’AES, la création d’une compagnie aérienne commune, le développement des aménagements hydro-agricoles d’intérêt commun, pour booster la production agricole, la construction et le renforcement des projets d’infrastructures et la mise en place d’un dispositif de sécurité alimentaire commun aux trois États de l’AES à travers des organes dédiés.

Ils ont en outre recommandé la réalisation d’infrastructures adaptées pour le développement du cheptel et la mise en place d’abattoirs modernes pour l’exportation de la viande et des produits dérivés de l’espace AES, le développement des stocks de sécurité pour améliorer les capacités de stockage en hydrocarbures, la mise en place d’un fonds pour le financement de la recherche et des projets d’investissements énergétiques et en matière de substances énergétiques, notamment à partir de l’exploitation des ressources minières.

Parmi les autres recommandations figurent la réalisation des projets de centrales nucléaires civiles à vocation régionale, l’élaboration d’une stratégie commune d’industrialisation des pays de l’Alliance, la promotion du financement d’infrastructures communautaires par la diaspora, la mise en place d’un Comité d’experts pour approfondir les réflexions sur les questions de l’Union économique et monétaire, la promotion de la diversification des partenariats et la création d’un fonds de stabilisation et d’une banque d’investissement de l’AES.

Les ministres de l’Économie et des Finances des pays membres ont également décidé de la mise en place d’un Comité de suivi de la mise en œuvre de toutes les recommandations issues de leur réunion. « Il y a de bonnes idées, comme le G5 Sahel. Maintenant, il s’agit de les matérialiser. C’est cette matérialisation qui pose beaucoup de problèmes. Il ne s’agit pas de se réunir ou de seulement planifier », estime Hamidou Doumbia, porte-parole du parti Yelema.

Une architecture institutionnelle en gestation

En prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Alliance des États du Sahel qui s’est tenue le jeudi 30 novembre, toujours à Bamako, les experts des trois pays se sont réunis les 27 et 28 novembre et se sont penchés sur des propositions pour une structure institutionnelle de l’Alliance, avec les différents organes à mettre en place et l’articulation entre ces organes, à travers des mécanismes de fonctionnement et d’articulation clairement établis.

Ils ont en outre eu pour tâche de compléter la Charte du Liptako-Gourma, texte constitutif de l’AES, pour intégrer aux aspects de défense et de sécurité la dimension diplomatique et les questions relatives au développement économique de l’espace commun aux trois États. « Nous vous chargeons de nous proposer les bases pour faire de l’AES cette Alliance que nos populations attendent, cette Alliance qui leur fera sentir et vivre des conditions améliorées, en œuvrant à la paix et la stabilité ainsi qu’au développement harmonieux de nos États », a dit le Chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, à l’ouverture des travaux.

« Nous attendons de vous des recommandations pour que le Burkina, le Mali et le Niger, liés par une histoire, une culture et des valeurs communes, mais surtout liés par une relation stratégique particulière, puissent parler d’une seule et même voix partout où cela sera nécessaire », a-t-il ajouté.

Les travaux des experts étaient organisés en différents sous-comités, dont « Diplomatie et questions institutionnelles », « Défense et Sécurité » et « Questions de développement économique ». Selon une source au ministère des Affaires étrangères du Mali, leurs recommandations, qui n’ont pas fait l’objet de communication, seront soumises à l’examen des ministres des Affaires étrangères lors de la réunion de ce jeudi, avant d’être rendues publiques à la fin de la session ministérielle.

Bras de fer en vue avec la CEDEAO ?

Le processus d’opérationnalisation de l’AES est enclenché à quelques jours de la tenue du prochain sommet ordinaire de la CEDEAO, avec laquelle sont en froid les 3 pays membres de l’Alliance. D’ailleurs, l’AES, née dans un contexte où l’institution sous-régionale ouest africaine brandissait la menace d’une intervention militaire au Niger pour réinstaller le Président déchu Mohamed Bazoum, s’apparente pour certains observateurs à une organisation « rivale » de celle-ci.

« L’alliance des États du Sahel est en train de prendre une autre forme, qui peut peut-être sembler être une substitution à la CEDEAO ou une alliance qui accepte ceux qui ne sont pas forcément en ligne droite avec les principes démocratiques. Cela me semble très circonstanciel », glisse le politologue Cheik Oumar Doumbia.

Selon nos informations, au cours du sommet de la CEDEAO prévue le 10 décembre prochain à Abuja, au Nigéria, les Chefs d’États vont à nouveau se pencher sur la situation dans les pays en transition et exiger le retour à l’ordre constitutionnel dans les délais convenus. Les sanctions contre le Niger pourraient être maintenues et le Mali pourrait en subir de nouvelles, suite au report sine die en septembre dernier de l’élection présidentielle, initialement prévue pour février 2024.

Mais, selon certains observateurs, l’opérationnalisation enclenchée de l’AES pourrait contribuer à freiner les ardeurs des Chefs d’États de la CEDEAO dans la prise de sanctions contre les trois pays de l’Alliance, qui pourraient alors claquer la porte de l’organisation sous-régionale.

« Un éventuel éloignement de l’Alliance des États du Sahel pourrait remettre en question la cohésion et la solidarité au sein de la CEDEAO. Ces trois pays sont géographiquement situés en plein cœur de la région et leur intégration est essentielle pour la mise en œuvre des projets régionaux, tels que les infrastructures de transport et le commerce transfrontalier. Leur départ pourrait donc ralentir ou compromettre ces projets », avertit un analyste.

Air France : la reprise des vols au Mali attendra

Oui et finalement non. Air France ne reprendra pas ses vols en direction de Bamako demain vendredi 13 octobre. Mardi, la compagnie aérienne annonçait recommencer à desservir le Mali « en coordination avec les autorités maliennes », avec trois vols hebdomadaires à compter. Ces vols vendus par Air France ne seraient plus assurés par des avions de la compagnie, mais par « un Boeing de la compagnie portugaise Euro Atlantic Airways », spécialisée dans la location d’appareils à des compagnies tierces, a précisé un porte-parole d’Air France à l’AFP. Toujours auprès de l’AFP, la compagnie a précisé que la reprise était « reportée jusqu’à nouvel ordre». Le ministère des Transports a alors expliqué dans un communiqué daté d’hier 11 octobre que la demande de reprise d’Air France était en cours d’examen et que « les vols d’Air France demeurent suspendus pendant cette procédure d’examen ». Le colonel Drissa Koné, directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (Anac) qui avait donné son aval aurait été limogé selon plusieurs informations, mais aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet. Contacté, un responsable du ministère des Transports oriente vers les prochains communiqués du conseil des ministres pour confirmation ou non. Depuis que le ministère français des Affaires étrangères a placé tout le Mali en zone rouge début août, il est techniquement impossible pour la compagnie de se rendre au Mali. « Selon cette classification, il est déconseillé aux ressortissants français, y compris au personnel navigant des compagnies aériennes, de se rendre dans le pays. Le Burkina Faso qui était également concerné par la suspension des vols a fait de la déclassification du pays en zone rouge une condition préalable à la reprise des activités de la compagnie. Pour rappel, le 7 août dernier Air France avait suspendu ses 7 vols hebdomadaires vers le Mali, justifiant cette décision par le « coup d’État au Niger » et « la situation géopolitique » au Sahel. Cette suspension avait ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Après la suspension des liaisons Paris-Bamako par Air France, les autorités maliennes avaient décidé, le 11 août, d’annuler l’autorisation de la compagnie d’exploiter cette ligne qualifiant la suspension de « manquement notoire » aux termes de l’autorisation d’exploitation accordée à la compagnie.

Suspension de visas pour la France : des étudiants maliens dans le désarroi

La France a suspendu début août la délivrance des visas pour les ressortissants du Mali, du Burkina Faso et du Niger en raison de la crise diplomatique qui sévit entre elle et ces trois pays. Cette décision impacte des étudiants maliens qui s’apprêtaient à aller poursuivre leurs études dans l’Hexagone.

« J’avais postulé à Campus France. J’avais fait toutes les démarches et j’avais eu une acceptation. Il ne me restait plus qu’à faire la demande de visa. Mais avec la situation géopolitique tout est chamboulé », se désole un étudiant malien qui a requis l’anonymat.

« Cela a commencé en août quand ils ont fermé le centre Capago (Centre de délivrance des visa français, Ndlr). Nous étions en attente de voir l’évolution de la situation. Mon rendez-vous était prévu vers fin août et j’avais pratiquement rassemblé tous mes documents. Malheureusement, il y a eu cette décision et je n’ai pas pu faire la demande », raconte-t-il, déplorant « une année de perdue » pour les étudiants en raison de la rentrée qui a déjà eu lieu en France. Selon une source à l’ambassade de France au Mali, des discussions sont en cours au sein de certains ministères français pour alléger la mesure de suspension pour les étudiants et les artistes. Des arbitrages sont attendus, assure-t-elle.

L’AEEM s’implique

Depuis le début cette situation, l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) a mené des démarches auprès des autorités françaises présentes au Mali et des maliennes pour tenter de trouver des solutions pour les étudiants maliens concernés.

« Au niveau du Bureau de coordination nationale, comme démarche nous avons entrepris des demandes au niveau des autorités françaises d’ici pour voir la possibilité pour nos étudiants d’avoir accès au visa dans d’autres pays, comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Malheureusement, nos démarches ont été vaines », explique Alfousseyni Niamassé Dissa, Secrétaire à l’Information du Bureau national de l’AEEM.

À l’en croire, ne pouvant rien face à ce problème diplomatique, le Bureau s’est appesanti auprès des autorités éducatives sur les mesures à prendre pour le bien-être des étudiants maliens déjà présents sur le sol français et l’orientation des autres bénéficiaires de la Bourse d’excellence vers d’autres pays.

Appelant les autorités à tirer leçon de ce cas de figure, l’AEEM estime qu’il est temps pour le Mali d’investir massivement dans la formation sur le territoire malien. « Le fait d’envoyer des Maliens étudier à l’extérieur est une bonne chose, mais le fait aussi de créer les conditions nécessaires ici au Mali pour leur permettre d’exploiter le génie en eux ne pourrait être que bénéfique », plaide Alfousseyni Niamassé Dissa.

Alliance des États du Sahel : une coalition qui rebat les cartes dans la région

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé le 16 septembre 2023 à Bamako la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES), dans le but d’établir une « architecture de défense collective et d’assistance mutuelle ». Cette nouvelle alliance ouvre également la voie à une plus large coopération sur le plan sécuritaire entre les trois pays et s’apparente à une coalition contre la Cedeao.

Cette Charte, composée de 17 articles et par laquelle le Mali, le Burkina Faso et le Niger « s’engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l’espace commun de l’Alliance », est entrée en vigueur dès sa signature par les parties contractantes.

Pour Dr. Alpha Alhadi Koïna, géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel, la création de l’Alliance des États du Sahel est « tout à fait normale ». « Ce sont les 3 pays qui sont les plus touchés par le terrorisme. Avec le retrait du Mali du G5 Sahel, le fonctionnement normal de l’organisation n’était plus possible, parce que le Mali assurait la continuité territoriale ».

Intervention Burkina-Niger au Mali ?

« Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, à la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l’intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l’Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et, en cas de nécessité, à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité », stipule l’article 5 de la Charte.

Dans un contexte où les affrontements ont repris entre l’armée malienne et les ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), certains analystes soutiennent que cet article permettrait aux soldats burkinabé et nigériens de combattre aux cotés des FAMa dans le nord du pays.

« Logiquement, les autres pays de l’Alliance devraient nous appuyer dans la guerre contre les groupes armés irrédentistes du nord. Si cela ne se fait pas, cela veut dire qu’on n’a pas appliqués comme il faut les accords de la nouvelle alliance », estime le journaliste et analyste politique, Alexis Kalambry.

« Si les pays sont signataires, cela veut dire qu’ils souscrivent au contenu de ce document et il ne devrait pas y avoir de problème dans l’application. Rien ne les retient (Burkina Faso et Niger, Ndlr) à venir combattre aux côtés des forces maliennes », glisse pour sa part une autre source.

Mais, pour le Dr. Koïna, même si l’article 5 de la Charte du Liptako-Gourma permet au Burkina Faso et au Niger de prêter main forte au Mali en cas de besoin, un éventuel déploiement de ces forces n’est pas encore à l’ordre du jour. « Je pense qu’aujourd’hui on n’en est pas encore là. Les deux pays amis sont aussi occupés à lutter contre les groupes extrémistes chez euc. Il est donc fort probable que cela n’arrivera pas aujourd’hui », avance-t-il.

« Message » à la Cedeao

Alors que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) brandit toujours la menace d’une intervention militaire au Niger, pour rétablir le Président déchu Mohamed Bazoum suite au coup d’État du 26 juillet 2023, le Burkina Faso et le Mali ont déjà indiqué considérer toute intervention militaire dans ce pays comme une déclaration de guerre contre eux deux.

Dans la continuité de l’article 5, l’article 6 de la Charte stipule que « toute atteinte à la souveraineté et à l’intégrité du territoire d’une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d’assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l’espace couvert par l’Alliance ».

« Cet article 6 de la Charte du Liptako-gourma fait figure de socle pour une éventuelle intervention du Mali et du Burkina Faso au Niger en cas d’intervention militaire de la CEDEAO. Il n’est autre que l’équivalent de l’article 5 de l’Otan. C’est une configuration inédite et un changement géopolitique majeur, avec ce pacte « Kaki » contre les autres membres de la CEDEAO », souligne Bakary Sambe, Directeur régional du Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies.

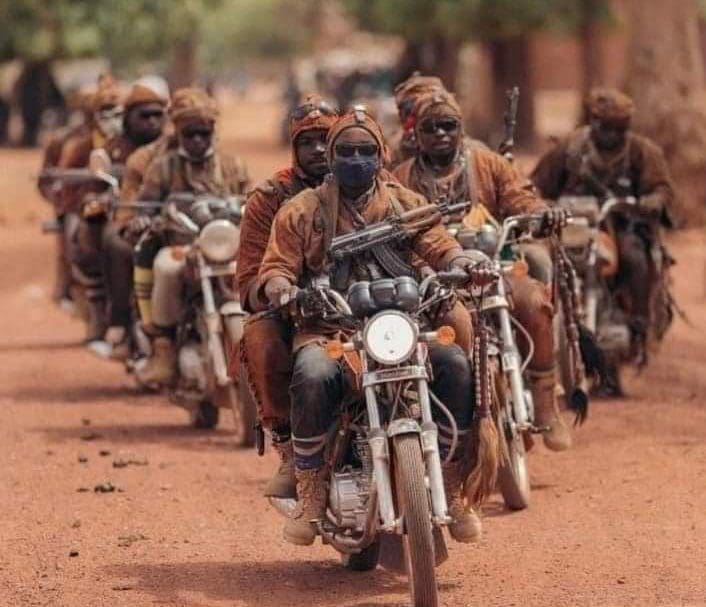

Réservistes : nouvelle dynamique au Mali et au Burkina Faso

Pour constituer des effectifs militaires, plusieurs pays du monde ont recours aux services de réservistes. Récemment confrontés à des défis sécuritaires importants, le Mali et le Burkina Faso ont envisagé de renforcer leurs effectifs militaires par des citoyens. N’appartenant pas à l’armée d’active, ils sont formés pour apporter un concours aux forces armées dans le cadre de la défense de la Patrie. Volontaires ou réservistes, ils constituent un appui aux militaires et leurs rôles varient en fonction des pays.

La réserve est constituée de 2 composantes. La première est composée de membres de la société civile avec ou sans expérience et d’anciens militaires s’étant engagés. Après une formation et un entraînement spécifique, ces hommes et ces femmes apportent un soutien temporaire qui peut être plus ou moins long en fonction des pays. Ils se voient confier les mêmes missions que les militaires actifs. Ils sont membres de la réserve opérationnelle.

Quand à la réserve citoyenne, elle est composée de volontaires qui sont agréés auprès des autorités en fonction de leurs expériences, mais aussi de leur intérêt pour les questions de défense. Leur soutien constitue généralement un appui au renforcement de l’esprit de la Défense nationale et au raffermissement des liens entre civils et militaires.

Nouvelle dynamique

Ce sont plus de 2 000 élèves fonctionnaires qui ont commencé à effectuer le Service National de Défense (SND) ce 11 septembre au Burkina Faso. À l’issue d’une formation civique et militaire de 3 mois, ils seront désormais des réservistes pour l’armée. C’est le 17 août 2023 que l’Assemblée législative de Transition (ALT) a adopté un projet de loi portant formation civique et militaire au Burkina Faso. Une loi qui, dès sa promulgation par le gouvernement, permettra que le SND concerne les jeunes de 18 à 35 ans. Ces réservistes constitueront avec les Volontaires pour défense de la Patrie (VDP) des appuis aux Forces de défense et de sécurité, espèrent les autorités. A noter, que plusieurs VDP ont déjà été tués dans des attaques terroristes au Burkina Faso.

En termes de réservistes, en Afrique, en 2022, on dénombrait en Égypte 479 000 personnes, en Algérie 150 000, au Maroc 150 000, en Tanzanie 80 000, en Ouganda 10 000, en Zambie 3 000 et aux Comores 1 600.

Les 10 premiers en Afrique en termes de réservistes ne sont pas en Afrique de l’Ouest et dans le classement 2022 des réservistes militaires par État, il n’existe pas de données sur le Mali et le Burkina Faso, selon la carte de l’International Institute for Strategics Studies, comme pour d’autres pays de la sous-région. Les deux pays sont donc dans une nouvelle dynamique de détermination de leurs effectifs dans ce domaine.

Niger : deux décrets autorisent les armées du Burkina et du Mali à intervenir «en cas d’agression»

Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger il y a près d’un mois ont annoncé jeudi 24 août qu’ils autoriseraient les forces armées de leurs voisins du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur leur sol «en cas d’agression». Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, Olivia Rouamba et Abdoulaye Diop, étaient en visite jeudi à Niamey où ils ont été reçus par le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani. Ils ont «salué» la signature d’ordonnances «autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d’intervenir en territoire nigérien en cas d’agression», selon un communiqué lu par Oumarou Ibrahim Sidi, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères nigérien, à l’issue de la visite. Le général Tiani a signé deux décrets en ce sens. Le Burkina Faso et le Mali ont affiché leur solidarité avec les nouvelles autorités nigériennes, en particulier face à la menace brandie par la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) d’intervenir militairement pour rétablir l’ordre constitutionnel. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont indiqué s’être réunis à Niamey pour discuter du renforcement de leur coopération en matière de sécurité et d’autres questions communes.

Seidik Abba : « en dépit des réticences, la CEDEAO pourrait engager une confrontation »

Journaliste, chercheur et auteur spécialiste du Sahel, Seidik Abba répond à nos questions sur la situation au Niger.

Alors que l’ultimatum de la CEDEAO a expiré et que la voie diplomatique est à la peine, croyez-vous possible une intervention militaire au Niger ?

Comme l’ont indiqué le Président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinibu, et la Commission de la CEDEAO elle-même, tout porte à croire qu’une intervention militaire n’est pas à exclure. Pour l’instant, l’option diplomatique et la solution politique n’ont pas prospéré et la junte au pouvoir au Niger est restée sourde aux différents appels pour rétablir lePprésident Mohamed Bazoum. À mon avis, elle ne le fera pas. Pour la CEDEAO, le Niger est le coup d’État de trop, et si elle laisse faire elle craint que la contagion régionale, qui était présentée comme une possibilité, ne devienne une réalité. Avec tous ces éléments, on ne peut que sérieusement envisager une confrontation militaire, même si elle présente aujourd’hui beaucoup de risques. En dépit des réticences exprimées ici et là, la CEDEAO pourrait l’engager. Le deuxième sommet à Abuja (10 août) pourrait consacrer l’urgence. Certains pays sont déterminés à ce que l’ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, y compris par la force.

Le Mali et le Burkina Faso menacent d’entrer en guerre en cas d’intervention au Niger. Comment interpréter cette position ?

Cette annonce ne me surprend pas. Il y a un front du refus de la CEDEAO et de ses ingérences qui se forme. À mon avis, le fait d’annoncer la possibilité d’engager des hommes pour soutenir les autorités au Niger relève plus du registre de la rhétorique et du positionnement que de la réalité elle-même. Les armées du Burkina Faso et du Mali ont d’autres urgences, comme on le constate avec les récentes attaques, que de s’engager contre la CEDEAO au profit du Niger. Si elles le faisaient, ce serait une occasion pour les groupes terroristes d’en profiter. C’est pour cela que considère que c’est une rhétorique.

Concrètement, les deux pays peuvent-ils se le permettre ?

Ni le Mali, ni le Burkina Faso n’ont les moyens de s’engager dans une guerre autre que contre le terrorisme. S’ils le faisaient, leur présence serait symbolique. Je ne les vois pas mobiliser des bataillons entiers alors qu’ils ont des difficultés à contrôler leurs territoires. La frontière entre le Mali et le Niger n’est occupée que par les terroristes, ils sont libres d’aller et venir entre les deux pays. C’est la même situation avec le Burkina Faso, qui n’a ni la volonté, ni l’effectif, ni les moyens pour mener une autre lutte que celle contre le terrorisme.

Transport aérien : Air France suspend ses vols vers le Mali, le Niger et le Burkina Faso

Air France a annoncé lundi la suspension de ses liaisons aériennes vers le Niger, le Mali et le Burkina Faso après la fermeture de l’espace aérien nigérien les militaires du CNSP.

« A cause du coup d’Etat en cours au Niger et de la fermeture de l’espace aérien et de l’aéroport de Niamey-Diori Hamani, Air France ne desservira plus l’aéroport Niamey-Diori Hamani jusqu’à nouvel ordre », a indiqué une porte-parole d’Air France dans une déclaration envoyée par email à Reuters. Air France a également suspendu ses liaisons aériennes vers Bamako, la capitale malienne, et Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, « jusqu’au 11 août inclus ».

Pour les autres destinations d’Afrique subsaharienne et d’Afrique de l’est, Air France prévient que la fermeture de l’espace aérien la contraint à réviser ses plans de vols. En conséquence, ces liaisons dureront entre 15 minutes et 2 heures de plus, pour le Tchad notamment.

Niger : fin de l’ultimatum de la CEDEAO, l’espace aérien fermé

Selon une publication sur le compte officiel des FAMa ce lundi 7 août, le Mali et le Burkina Faso ont envoyé une délégation au Niger conduite par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale, le Colonel Abdoulaye Maiga. Cette visite intervient alors que l’ultimatum adressé le 30 juillet par la CEDEAO aux militaires pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum a expiré hier dimanche. Quelques heures avant la fin de l’ultimatum, le CNSP a annoncé la fermeture de l’espace aérien nigérien face selon eux « face à la menace d’intervention qui se précise à partir des pays voisins ». Le CNSP précise que « toute tentative de violation de l’espace aérien » entraînera « une riposte énergique et instantanée ». Il affirme également qu’un « prédéploiement pour la préparation de l’intervention a été faite dans deux pays d’Afrique centrale », sans préciser lesquels. « Tout Etat impliqué sera considéré comme cobelligérant », ajoute-t-il. Le conseil national pour la défense de la patrie a également lancé un appel aux Nigériens afin de se tenir prêts pour la défense de la patrie. Le même dimanche, près de 30 000 personnes se sont rassemblées dans le plus grand stade de Niamey pour soutenir le coup d’Etat et le CNSP. Vendredi 4 août, à l’issue d’une réunion de trois jours des chefs d’état-major, la CEDEAO a assuré que les contours d’une possible ont été définis. Toutefois, d’après des médias nigérians, le Sénat a appelé le président Bola Tinubu à « encourager les autres dirigeants de la CEDEAO à renforcer l’option politique et diplomatique ». Toujours selon les médias nigérians, une intervention militaire sans l’aval du Sénat serait une violation de la Constitution nigériane. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune rejette également le recours à la force. “L’option militaire n’a jamais été une solution, regardez ce que cela a produit en Syrie et en Libye” a t-il prévenu samedi 5 août. Un nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Niger se tiendra ce 10 août.

Opération Kapidgou 2 : quel impact à la frontière Burkina – Mali ?

C’est l’une des premières retombées du renforcement en cours depuis quelques mois de la coopération bilatérale militaire entre le Mali et le Burkina Faso. L’opération Kapidgou 2, menée conjointement par les armées des deux pays, a été officiellement lancée le 21 avril dernier. Entre ratissages de villes et traque des terroristes, peut-elle contribuer à une sécurisation complète le long des deux frontières ?

L’objectif de Kapidgou 2 est double : augmenter d’une part la pression sur les groupes armés terroristes (GAT) qui sévissent le long de la frontière Mali-Burkina en détruisant leurs bases et d’autre part faciliter le retour des populations et de l’administration tout en promouvant le développement socio-économique de la zone.

Pour le Commandant Abdoul Wahab Coulibaly, chef de Kapidgou 2 côté malien, cette opération diminuera de manière significative l’insécurité dans cette région, parce que « les groupes armés terroristes se trouvent maintenant pris au piège entre deux déluges de feu qui les contraindront à abandonner leur dessein ».

Concernant un premier aperçu des actions menées sur le terrain quelques jours après le début de l’opération, la Direction de l’information et des relations publiques des Armées du Mali (Dirpa), que nous avons contactée à Bamako, n’a pas souhaité communiquer. Il ressort des explications fournies que le PC (Poste de commandement) conjoint qui mène l’opération n’a encore fourni aucun rapport.

Par contre, côté burkinabé, où une première phase était en cours depuis le 3 avril 2023, on en sait un peu plus. Selon une source proche de l’opération, plus de 800 combattants issus du 5ème BIR (Bataillon d’intervention rapide), du 23ème RIC de Koudougou (Régiment d’infanterie Commando), d’un bataillon mixte de marche composé de soldats et de VDP (Volontaires pour la défense de la patrie) et d’une compagnie de marche, le tout appuyé par un vecteur aérien en QRF (Force de réaction rapide), sont mobilisés pour l’occasion.

Roquettes lancées depuis 30 ou 40 km sur les bastions terroristes, ratissages et fouilles systématiques des villes et villages de la zone transfrontalière, démantèlement d’engins explosifs improvisés (EEI), l’armée burkinabé déploie de gros moyens. Résultats, plusieurs localités ont été reprises, des suspects appréhendés et des terroristes neutralisés, selon elle. Toutefois, ces dernières semaines, plusieurs militaires et VDP sont tombés suite à des attaques de GAT dans le pays.

Efficace ?

Les opérations conjointes entre le Burkina Faso et le Mali n’en sont pas à leurs débuts. Elles avaient été arrêtées il y a plus d’un an avant de reprendre en 2023, avec la nouvelle dynamique insufflée par les Présidents de transition des deux pays, le Colonel Assima Goïta et le Capitaine Ibrahim Traoré. L’analyste politique et sécuritaire Siaka Coulibaly, pour lequel la pertinence de l’opération en cours n’est plus à démontrer, est quand même inquiet sur son efficacité finale.

« Les deux pays ne semblent pas se rendre compte de la nature réelle du phénomène terroriste à son stade actuel. Au Burkina Faso, beaucoup plus qu’au Mali, les terroristes, après la destruction de leurs grandes bases, sont rentrés dans la population. C’est cela la dimension communautaire du conflit, qui en appelle plus à un travail de police que d’armée classique », avance-t-il.

« Les deux pays doivent faire preuve d’adaptabilité pour terminer le conflit, sinon il durera longtemps, d’autant que certains acteurs sont préparés à soutenir les irrédentistes », poursuit l’analyste.

Selon un spécialiste des questions sécuritaires qui a requis l’anonymat, pour plus d’efficacité dans cette traque commune des terroristes, essentiellement du Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM), dans la zone transfrontalière, il faut mettre l’accent sur le partage des renseignements et aboutir à des canaux d’échanges assez dynamiques entre les deux pays, sans oublier les formations communes d’éléments des deux armées.

Siaka Coulibaly est du même avis. « Les opérations relèvent maintenant plus du renseignement social que des affrontements directs avec des groupes armés. Si l’on continue avec l’approche militaire, on aura des cas dramatiques parce que l’adversaire est fondu dans la population », prévient-il.

En juin 2021, le Burkina Faso et le Mali s’étaient joint à la Côte d’Ivoire pour mener une opération tripartite dans les zones frontalières des trois pays. Dénommée Tourbillon vert, elle avait permis de de neutraliser 4 terroristes, de détruire 3 motos, d’interpeller 64 personnes et de récupérer des téléphones portables et des matériaux explosifs.

Sahel : RSF alerte sur les conditions des journalistes

Dans un rapport rendu public ce lundi 3 avril, Reporters sans frontière interpelle et dénonce les nombreuses suspensions des médias français au Sahel ainsi que les conditions de travail des journalistes.

‘’Couvrir librement les multiples crises du Sahel est de plus en plus difficile pour les journalistes, davantage encore depuis que des militaires ont pris le pouvoir dans plusieurs pays’’ a indiqué Reporters sans frontières dans un rapport publié ce lundi. Au Mali, au Burkina et au Tchad, les militaires ont cherché à contrôler les médias au travers de mesures d’interdiction ou de restriction, voire d’attaques ou d’arrestations arbitraires » ajoute le rapport.

Au Mali, le 17 mars 2022 les autorités ont suspendu toute diffusion de RFI et France 24 après une diffusion par ces médias de reportages selon lesquels l’armée malienne serait impliquée dans des exactions contre des civils.

Le 3 décembre 2022, le Burkina Faso a suspendu à son tour toute diffusion de la radio RFI sur l’étendue du territoire burkinabé. Le 27 mars 2023, la chaîne de télévision française France 24 voit à son tour être suspendue. Cinq jours après cette suspension, Sophie Douce du Monde et Agnès Faivre de Libération ont été expulsées samedi 1er avril. Autant de freins à la liberté de la presse au Sahel qui justifient cette sortie de reporters sans frontières.

Dans son rapport, RSF mentionne aussi la détérioration de la situation financière des médias sous l’effet de la crise et de l’arrêt des subventions des Etats.

Coton : la Zone UEMOA met en place son interprofession

Le secteur cotonnier en Afrique de l’Ouest se regroupe afin de mieux faire face à ses défis. C’est dans ce cadre que l’Organisation régionale des interprofessions de la filière coton des États membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (ORIC-UEMOA) a vu le jour le 21 mars 2023 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

L’interprofession, qui regroupe les producteurs et les sociétés cotonnières des pays de l’UEMOA, compte pour le moment les quatre grands pays producteurs que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali. Le Sénégal et le Togo, qui ont participé à l’Assemblée générale constitutive, deviendront membres lorsqu’ils mettront en place leurs interprofessions respectives.

Cette interprofession, dont l’objectif est d’améliorer la compétitivité de la filière coton, permettra aussi à l’UEMOA d’avoir un seul interlocuteur et facilitera la prise de décision ainsi que la diffusion de l’information. « Je pense que cela peut être une plateforme intéressante pour réfléchir aux défis auxquels les filières africaines font face. Au lieu que chacun reste dans son coin et se repose sur ses acquis, on peut commencer à partager peut-être ces acquis et orienter les axes de recherche en fonction des défis, mutualiser les efforts », a déclaré Jean-François Touré, Directeur général de la société Seco et Président de l’Association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d’Ivoire (Aprocot-Ci).

Défis communs

Cette mutualisation intervient à une période particulièrement complexe pour le secteur en Afrique de l’Ouest. En effet, la zone a enregistré une baisse d’environ 20% de sa production lors de la dernière campagne. Une baisse consécutive en partie à une attaque de jassides qui a touché les pays de la sous-région. Justement, contre cette invasion nouvelle, ils avaient envisagé des mesures communes pour y faire face.

À l’instar de cette problématique, qui concerne aussi bien les producteurs que les sociétés cotonnières, d’autres aspects, comme le coût des intrants, la recherche variétale, le développement local d’engrais biologiques ou encore la certification du coton seront examinés en commun dans le cadre de cette organisation. En outre, parmi les objectifs assignés à l’interprofession régionale figurent le partage d’information, l’amélioration de la productivité ou encore la question vitale de la transformation du coton.

Au Mali, où l’invasion des jassides a été responsable de 90% des pertes, les prévisions de 810 000 tonnes de production ont été revues à la baisse et sont estimées à 526 000 tonnes lors de la campagne écoulée

Mali – Burkina – Guinée : Une fédération est-elle possible ?

Les liens de coopération entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée se sont renforcés ces derniers mois. Cela peut-il aboutir à une fédération? L’idée tient à cœur au Premier ministre du Burkina Faso et elle pourrait faire son chemin d’ici la fin des transitions dans les trois pays, qui en poseraient les jalons.

Le sujet et ses différents aspects de mise en œuvre ne sont pas encore véritablement en discussions formelles entre les plus hauts dirigeants des trois pays. Mais le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kyelem de Tembela, a fait de l’idée de fédéralisme (entre d’abord le Mali et le Burkina puis la Guinée, qui les rejoindra) un rêve à concrétiser.

Il en a émis l’idée pour la première fois lors de sa visite à Bamako, le 1er février, devant ses compatriotes à l’ambassade du Burkina Faso. Selon lui, si cette fédération venait à se créer, elle pourrait être une puissance sur le plan économique vu les potentialités dont regorgent les différentes pays.

Le Chef du gouvernement burkinabé a réitéré son souhait en marge de la rencontre tripartite entre les ministres des Affaires étrangères des trois pays à Ouagadougou, le 9 février 2023, dans le « cadre des consultations politiques sur des sujets d’intérêt commun ».

« Si nous nous retrouvons, c’est pour essayer de mettre en commun ce qui nous réunit, de mettre de côté ce qui pourrait nous diviser. Nous devons jeter les bases qui vont permettre de réaliser ce rêve », a-t-il insisté, soutenant que la transition que traversent les trois pays n’était pas le fruit d’un hasard, mais plutôt le « résultat de la lutte de chaque peuple, qui a refusé une certaine dictature ».

Fédération « enviable »

Les trois pays réunis disposeraient d’importants atouts dans la sous-région ouest africaine. Sur le plan économique, cette fédération constituerait un marché économique global dans un espace de plus de 57 millions d’habitants, soit un peu moins de la moitié de l’espace UEMOA (137 millions d’habitants).

Pour Siaka Coulibaly, consultant et chercheur indépendant burkinabé, ce marché permettrait de rendre viable un projet de monnaie commune. Les échanges commerciaux pourraient également s’intensifier et se fluidifier entre les différentes grandes villes des trois pays. Le premier acte concret de cette future fédération pourrait être la réalisation prochaine d’un chemin de fer reliant les trois capitales, Ouagadougou, Bamako et Conakry pour « permettre de mener une politique d’intégration ».

Selon les explications du Premier ministre burkinabé, la fédération des trois pays ne sera pas synonyme d’unicité ou d’uniformisation, mais plutôt une gestion d’ensemble des aspects de la souveraineté. Chaque État garderait ses principes clés, liés à ses réalités socioculturelles.

Conditions réunies ?

Siaka Coulibaly estime que les conditions sociopolitiques et économiques existent bien pour une « fédération heureuse » entre la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. « Les peuples sont favorables globalement à cela, en particulier les jeunes, sous la poussée du panafricanisme et du kémitisme. Ils constituent 80% des populations des trois pays et pèseront de tout leur poids pour un projet de fédération », avance cet analyste politique.

En revanche, Birahim Soumaré, analyste en stratégie internationale, considère que cette idée de fédération constitue plus « une tactique vis-à-vis de la Cedeao » à un moment où les trois pays sont sanctionnés par la Cedeao et l’Union Africaine et que ces deux organisations continuent de presser par rapport à l’évolution du processus de sortie des transitions.

« Cette fédération leur servira de contre-organisation et rappellera, au sein de la Cedeao et peut-être de l’UA, la possibilité pour certains États de s’organiser entre eux de façon souveraine, en dehors du cadre des organisations existantes », analyse-t-il, même si, pour lui, cela répond aussi au « désir de fond du panafricanisme, qui tente de se réveiller et de se réaffirmer sur la scène sous-régionale et continentale ».

À ce stade du projet, les fondamentaux ne sont pas encore définis et le processus, qui risque, selon M. Soumaré, d’être plus long qu’on ne le croit, doit continuer de mûrir durant les transitions dans les trois pays. Même son de cloche chez Siaka Coulibaly, qui pense que les transitions sont le meilleur moment pour une tentative de fédération, « car les procédures peuvent être simplifiées et les consultations populaires pourront être plus transparentes ». « Le projet, cependant, devrait être mûrement réfléchi afin de survivre aux transitions et de prendre corps dans les institutions qui viendront après elles », préconise-il.

Mali – Burkina Faso : le fédéralisme au menu de la visite du Premier ministre burkinabè

Nourrissant déjà l’espoir de venir au Mali qui, selon lui, fait la fierté de toute l’Afrique depuis l’avènement au pouvoir du colonel Assimi Goïta, le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kyélem a lors de sa rencontre avec ses compatriotes à l’Ambassade du Burkina Faso ce mercredi 1er février 2023, trouve opportun sa visite au Mali pour mettre à profit l’idée du fédéralisme entre les deux pays.

Selon le chef du gouvernement burkinabé, si cette fédération parvient à se créer, elle pourrait être une puissance sur le plan économique vu les potentialités dont regorgent les différentes villes des deux pays.

Pour lui, être ensemble pour constituer une fédération ne veut pas dire une unicité ou une uniformisation, mais plutôt une gestion d’ensemble des aspects de la souveraineté.

Convaincu, le Premier ministre Burkinabé avoue que d’autres pays n’attendent qu’un déclic pour rejoindre cette Fédération Mali-Burkina. Il a même cité le Sénégal et le Togo qui ont déjà montré leur intérêt à cette idée, au cours de ses échanges avec certains responsables de ces pays. Le Premier ministre ajoute que la Guinée Conakry sera aussi favorable à une telle démarche.

G5 Sahel : une redynamisation presque impossible sans le Mali

Depuis quelques semaines, les pays membres du G5 Sahel affichent une volonté de redynamisation de l’organisation sahélienne, dont le fonctionnement était au ralenti ces dernières années. Multiplication des rencontres ministérielles, appels du pied au Mali, qui s’en est retiré en mai dernier, Sommet extraordinaire des Chefs d’États en vue, le G5 Sahel semble tourné vers une difficile « renaissance » sans le Mali.

L’année 2023 est-elle partie pour être celle de la redynamisation du G5 Sahel ? Depuis son début, les réunions se multiplient entre les 4 pays membres restants pour « préserver et redynamiser » l’organisation.

Le 10 janvier, les ministres en charge de la Défense des pays membres se sont retrouvés en Séance extraordinaire à N’Djamena, au Tchad, pour parler du fonctionnement de l’organisation et faire des recommandations pour la lutte efficace contre le terrorisme dans le Sahel, vocation première du G5 Sahel depuis sa création, en 2014.

Dans le cadre du redimensionnement du Commandement et du renforcement des capacités de combat de la Force conjointe du G5 Sahel, pour la rendre plus opérationnelle et efficace, ils ont décidé de l’augmentation du nombre de bataillons à 14. Le Burkina Faso va désormais compter 5 bataillons, de même que le Niger, et la Mauritanie et le Tchad, 2 chacun.

Toujours dans la capitale tchadienne, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel se sont rencontrés le 18 janvier pour faire l’état des lieux de l’organisation, « en relation notamment avec le retrait du Mali », auquel ils ont à nouveau exprimé leur « souhait de voir rejoindre sa famille naturelle qu’est le G5 Sahel ». Ces diplomates ont également recommandé une mobilisation des ressources croissantes, organisées et efficaces des États-membres.

Inefficace sans le Mali

Si la volonté de redynamisation de l’instance sahélienne est clairement affichée, plusieurs analystes s’accordent à dire qu’elle sera difficile et inefficace sans le Mali. Cela semble d’ailleurs être le cas des autres pays membres du G5 Sahel, qui ne cessent de plaider pour son retour dans l’organisation.

Le Mali, de par sa position géographique, était le seul pays qui se retrouvait dans 2des 3 fuseaux du G5 Sahel (Fuseaux Ouest avec la Mauritanie et Centre avec le Burkina Faso et le Niger).

« Sans le Mali, le G5 Sahel perd son élément le plus essentiel dans la lutte qu’il entend mener pour la sécurisation du Sahel. Aucune redynamisation sans ce pays et sans une capacité de financement propre aux États membres ne saurait donner à l’instance ses lettres de noblesse », tranche Soumaila Lah, Coordinateur national de l’Alliance pour la réforme du secteur de la Sécurité.

« Le Mali est frontalier de 3 des 4 autres pays membres du G5 Sahel et partage une superficie quadrilatère de plus de 300 000 km² avec deux d’entre eux. Cette portion constitue aujourd’hui l’épicentre du terrorisme dans le Sahel et aucun succès dans cet espace commun entre 3 pays ne saurait être viable et durable sans une véritable coordination entre eux », poursuit-il.

Mahamadou Sawadogo, chercheur burkinabè spécialiste des questions de sécurité, abonde dans le même sens. « Le Mali, le Burkina et le Niger forment le Fuseau central du G5 Sahel. Avec le retrait du Mali, il est difficile que ce Fuseau central survive. Ce qui veut dire que l’organisation a besoin du Mali pour contrôler ce Fuseau central, qui est d’ailleurs l’épicentre de la menace terroriste, parce que c’est à ce niveau que se trouve la Zone des 3 frontières », souligne-t-il.