Étiquette : Mali

Ligue 1 Pro Orange : Trois équipes mènent la danse après la 2ème journée

La 2ème journée du championnat professionnel Ligue 1 Orange 2024-2025 s’est achevée le 3 décembre 2024. Aucun club n’a réussi à enchaîner deux victoires. Invaincus, les 11 Créateurs de Niaréla, l’US Bougouba et l’AS Bakaridjan dominent le classement provisoire.

Les 11 Créateurs ont été tenus en échec (0-0) par l’AS Police. Vainqueurs de l’AS Korofina lors de la première journée (2-0), les ambassadeurs de la Commune 2 sont leaders avec 4 points. L’US Bougouba, qui a pris le dessus sur l’AS Korofina (3-2), et l’AS Bakaridjan, vainqueur de l’US Bougouni (2-1), possèdent le même nombre de points, mais une différence de buts moins favorable.

Le promu FC Diarra affiche déjà ses ambitions. Même s’il attend toujours sa première victoire en Ligue 1, le club bamakois tient tête aux habitués du championnat. Mené 2-0 par Binga FC dès la première période, FC Diarra a su réagir en deuxième mi-temps pour égaliser et obtenir un match nul 2-2. Ce résultat fait écho à sa première rencontre en 1ère division, le 23 novembre, où il avait également arraché un nul 1-1 contre l’AS Bakaridjan.

À l’instar du FC Diarra, les Étoiles du Mandé, l’autre club qui découvre l’élite du football national, s’en sortent jusque-là assez bien. Même s’ils se sont logiquement inclinés mardi devant le Champion en titre, le Djoliba AC (1-2), les Académiciens avaient bien entamé leur aventure en Ligue 1 Orange la semaine dernière en s’imposant 2-0 devant Afrique Football Élite. Avec 3 points, ils sont provisoirement 4èmes, juste après le trio de tête.

Le choc entre le Stade malien de Bamako et l’AS Real de Bamako, qui devait clore cette 2ème journée du championnat national professionnel Ligue 1 Orange, a été reporté à une date ultérieure, en raison du déplacement des Blancs de Bamako en Angola pour le compte de la 2ème journée de la Coupe CAF.

Le Stade Malien, qui était déjà exempté lors de la 1ère journée, est le seul club à n’avoir pas encore disputé la moindre rencontre en Ligue 1 cette saison. Son meilleur adversaire, le Djoliba AC, compte 5 points et 1 match en moins. Les deux géants du football national devraient retrouver le haut du tableau au cours des prochaines journées s’ils s’imposent lors de leurs matchs en retard.

Mohamed Kenouvi

Libération des 11 leaders politique: Une étape vers une détente politique ?

Après des mois de détention marqués par des controverses et des pressions, onze figures politiques, dont d’anciens ministres comme Moustapha Dicko, Yaya Sangaré et Me Mohamed Aly Bathily, ont été libérées ce jeudi 5 décembre 2024.

Mine: Mandats d’arrêt contre le PDG de Barrick Gold et le directeur de Loulo-Gounkoto

Le bras de fer opposant les autorités et des entreprises minières opérant dans le pays se poursuit. Le Pôle économique et financier de Bamako a émis des mandats d’arrêt internationaux contre Mark Bristow, PDG de la société canadienne Barrick Gold et Cheick Abass Coulibaly, directeur général du complexe minier Loulo-Gounkoto, pour des accusations de blanchiment de capitaux et de violations des réglementations financières.

Le défi de Trump au Moyen-Orient

La victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine n’a pas surpris les habitants du Moyen-Orient. Les gouvernements de la région s’y étaient préparés et, plus d’un mois avant l’investiture de Trump, ils sont prêts à traiter avec lui. C’est Trump qui pourrait se trouver pris au dépourvu, car le Moyen-Orient d’aujourd’hui est fondamentalement différent de celui auquel il a été confronté au cours de son premier mandat à la Maison Blanche. Les deux changements les plus importants sont l’Iran et Gaza.

Commençons par l’Iran. Au cours de son premier mandat, Donald Trump a déchiré le plan d’action global conjoint de 2015 visant à limiter le programme nucléaire iranien. Alors que le président iranien de l’époque, le modéré Hassan Rouhani, a été remplacé en 2021 par un ultra-conservateur, feu Ebrahim Raisi, la présidence est à nouveau occupée par un modéré relatif, Masoud Pezeshkian.

Avant même l’entrée en fonction de Pezeshkian, l’Iran s’est engagé dans un processus de rapprochement avec ses voisins arabes, rétablissant les relations diplomatiques avec son grand rival régional, l’Arabie Saoudite, en mars 2023. Cette détente inattendue et lourde de conséquences s’inscrivait dans le cadre d’une initiative soutenue par la Chine, visant apparemment à réduire les tensions et à renforcer la stabilité dans la région.

Cela nous amène à un autre changement depuis le dernier mandat de Trump : la Chine et la Russie ont renforcé leurs relations avec l’Iran (et entre elles). Alors que Trump a toujours été antagoniste à l’égard de la Chine et de l’Iran, il a entretenu une sorte de « bromance » avec le président russe Vladimir Poutine pendant son premier mandat. Mais s’il semble désireux de coordonner une désescalade des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient directement avec Poutine, il devra naviguer dans une nouvelle dynamique relationnelle.

Quoi qu’il en soit, une désescalade des hostilités au Moyen-Orient sera difficile à obtenir. La campagne brutale d’Israël contre Gaza a commencé en représailles à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, mais elle a maintenant causé un nombre effroyable de morts, de déplacements et de souffrances parmi les civils. Certes, les États-Unis et la France ayant négocié un cessez-le-feu au Liban, la campagne d’Israël contre le Hezbollah devrait être terminée avant l’investiture de Trump. Mais il est difficile de prédire si un accord de « paix » au Liban rendra plus facile ou plus difficile la conclusion d’un accord similaire à Gaza, notamment parce que Trump n’a pas de position claire sur pratiquement tous les sujets.

Le président américain Joe Biden a été plus facile à cerner. Lui et son secrétaire d’État, Antony Blinken, ont un certain bagage idéologique sioniste. Ainsi, alors que l’administration Biden a exhorté Israël à mettre fin à son offensive et a menacé de suspendre son aide si les conditions de vie des civils à Gaza ne s’amélioraient pas, elle a toujours rationalisé les actions d’Israël et a continué à lui fournir des armes. Même après le cessez-le-feu au Liban, l’administration Biden serait en train de procéder à une vente d’armes à Israël pour un montant de 680 millions de dollars.

Trump a montré une préférence similaire pour les intérêts d’Israël. Au cours de sa première administration, il a rompu avec des décennies de politique établie en transférant l’ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem, en reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan occupé et en supprimant le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (United Nations Relief and Works Agency, UNRWA), le principal programme d’aide aux réfugiés palestiniens. Il a également lancé le processus de normalisation israélo-arabe. Israël a signé les accords dits d’Abraham avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan en 2020-21.

Trump prévoit d’inclure de nombreuses personnalités pro-israéliennes dans sa nouvelle administration. Mais en ce qui concerne la guerre à Gaza, son absence d’engagement idéologique fixe signifie que son objectif est simple : conclure un accord. Quel que soit cet accord, il est presque certain qu’il sera mauvais pour les Palestiniens, non seulement en raison de l’orientation pro-israélienne de l’administration, mais aussi parce que les accords négociés de l’extérieur tendent à refléter l’équilibre des forces sur le terrain, qui est clairement en faveur d’Israël.

Les Palestiniens ne bénéficient même pas d’un soutien particulièrement fort de la part des pays arabes, bien que l’Arabie saoudite ait déclaré qu’elle n’établirait pas de relations diplomatiques avec Israël tant qu’un État palestinien indépendant ne serait pas créé à l’intérieur des frontières de 1967. Les accords d’Abraham sont mis à rude épreuve, mais ils ne se sont pas effondrés.

Cependant, l’accord conclu par Trump pourrait ne pas être très bon pour les Israéliens non plus. Selon le journaliste israélien Barak Ravid, Trump en voulait au Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, qui s’est empressé de féliciter Biden après avoir battu Trump aux élections de 2020. Pour un président qui a juré à plusieurs reprises de s’en prendre à ses ennemis, ce n’est pas tout à fait farfelu.

Le scénario le plus probable semble être la fin de la guerre actuelle et un retour au statu quo d’avant le 7 octobre, et non une quelconque avancée vers une solution politique plus large. Mais l’imprévisibilité de Trump et le caractère pro-israélien de son administration font craindre à de nombreuses personnes dans la région qu’il ne donne son feu vert à l’annexion par Israël d’une partie de la Cisjordanie, voire qu’il n’accepte d’établir des colonies juives à Gaza. Trump a déjà tenté de conclure un accord pro-israélien en publiant son plan de paix pour le Moyen-Orient en janvier 2020. Mais ce qu’il a appelé « l’accord du siècle » a lamentablement échoué.

Le problème, qui devrait être tout à fait évident à présent, est que lorsque les Palestiniens ne voient aucune perspective de solution à deux États, ils finissent par passer à l’action. Ainsi, même si Trump négocie un retour au statu quo, il est peu probable qu’il tienne longtemps.

Daoud Kuttab, journaliste palestinien qui a reçu des prix prestigieux, a été professeur de journalisme à l’université de Princeton et directeur et fondateur de l’Institut des médias modernes à l’université Al-Quds de Ramallah.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

La clé de la souveraineté de l’Afrique en matière de vaccins

L’Afrique est à l’aube d’une profonde transformation économique. Le boom démographique dans les pays subsahariens, qui devrait faire passer le nombre d’Africains de 1,4 milliard aujourd’hui à 3,3 milliards en 2075, est susceptible de déclencher une croissance rapide du PIB et d’améliorer le niveau de vie sur l’ensemble du continent.

Mon pays, le Ghana, entend être à l’avant-garde de cette évolution. Mais notre capacité à tirer parti du dividende démographique dépend d’un facteur essentiel : la santé de nos citoyens. C’est pourquoi nous cherchons à former des partenariats internationaux stratégiques qui nous aident à améliorer les résultats en matière de santé, à stimuler la croissance économique et à assurer une prospérité largement partagée.

Cela soulève une question fondamentale. À quoi ressemble un partenariat stratégique équitable entre les pays africains et les pays du Nord ? Historiquement, l’aide au développement pour les projets de santé vitaux dans le monde en développement, bien que bien intentionnée, a souvent été mal coordonnée et non durable, se concentrant sur les crises à court terme plutôt que de s’attaquer aux problèmes systémiques qui en sont la cause.

Au cours des deux dernières décennies, les pays africains ont jeté les bases d’un système de santé entièrement financé par des ressources nationales. Les tendances récentes suggèrent que les partenariats entre les secteurs public et privé sont essentiels pour élargir l’accès aux soins et parvenir à une véritable autosuffisance en matière de santé.

Gavi, l’Alliance du vaccin, en est un bon exemple. Depuis sa création en 2000, ce partenariat international a aidé les pays africains à vacciner près d’un demi-milliard d’enfants, à réduire de moitié les taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans et à générer des dizaines de milliards de dollars de bénéfices économiques en améliorant les résultats scolaires, en stimulant la productivité et en réduisant considérablement les coûts des soins de santé.

Ces effets positifs sur la santé et les performances économiques des pays africains ne sont qu’un point de départ. Une croissance durable et inclusive des revenus pourrait permettre à des pays comme le Ghana de diversifier leurs économies et de favoriser des sociétés plus stables. Elle pourrait également nous aider à retenir les talents, car davantage de personnes choisissent de construire leur avenir ici plutôt que de chercher des opportunités économiques à l’étranger. En outre, une Afrique prospère profiterait à nos partenaires commerciaux, contribuant ainsi à une économie mondiale plus forte et plus résistante.

Les avantages immédiats des partenariats stratégiques dans le domaine de la santé sont évidents. L’achat et le déploiement rapides de vaccins contre la variole au cours des deux derniers mois montrent que les principales leçons de la pandémie de Covid-19 ont été tirées. Les nouveaux mécanismes de financement d’urgence, établis grâce à des efforts à l’échelle du continent et soutenus par des partenaires internationaux, ont stimulé l’équité en matière de vaccins et renforcé la sécurité sanitaire.

À l’avenir, de nouvelles initiatives visant à développer la fabrication nationale de vaccins offrent une occasion inestimable de répondre à la demande croissante de l’Afrique et de parvenir à la souveraineté en matière de vaccins. Si les partenariats internationaux sont essentiels pour favoriser la croissance à long terme, notre objectif ultime reste l’autosuffisance. En 2023, les gouvernements africains ont versé plus de 200 millions de dollars aux programmes de vaccination de Gavi – une étape historique. Les pays du Sud fournissant désormais 40 % du financement des activités de routine de Gavi. De nombreux pays, dont le Ghana, sont en passe de financer leurs efforts de vaccination de manière autonome d’ici à la fin de la décennie.

Cependant, pour que l’Afrique parvienne à une souveraineté totale en matière de vaccins, Gavi doit obtenir au moins 9 milliards de dollars pour les cinq prochaines années. L’importance de ce soutien est évidente au Ghana, où notre partenariat avec Gavi a revigoré la lutte contre le paludisme – un fléau de longue date – et contribuera bientôt à protéger les jeunes femmes du cancer du col de l’utérus, pour la première fois, en élargissant l’accès au vaccin contre le papillomavirus.

L’un des points forts du modèle de Gavi est sa capacité à exploiter et à transposer à plus grande échelle les innovations du secteur privé. Cela permet aux gouvernements des pays du Sud de vacciner davantage d’enfants, de fournir des soins de santé de qualité et de réduire les coûts. Au Ghana, le soutien financier et logistique de Gavi nous a aidés à intégrer dans notre système de santé des avancées technologiques telles que la tenue de registres numériques, l’énergie solaire, la livraison par drone et l’identification biométrique des nourrissons.

Mon message aux donateurs de Gavi est simple : en tant que partenaires, nous avons accompli ensemble des progrès remarquables. Reculer maintenant mettrait en péril nos gains durement acquis. Un avenir plus sain, plus sûr, plus prospère et plus équitable pour tous est à portée de main. En renforçant notre collaboration, nous pouvons y parvenir.

Nana Akufo-Addo est président du Ghana.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Dernière chance pour les ODD ?

Le monde est en train de perdre une bataille qui pouvait être gagnée. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, prévient que les Objectifs de développement durable (ODD) pour 2030 sont sur le point de devenir « l’épitaphe d’un monde qui aurait pu être ». Le patient peut-il être réanimé ?

Les décisions prises dans les prochains jours auront une incidence importante sur la réponse. Le 7 décembre, les gouvernements annonceront leurs promesses de financement pour l’Association internationale de développement (IDA), la branche du groupe de la Banque mondiale qui fournit des financements aux pays les plus pauvres du monde (dont le revenu annuel par habitant est inférieur à 1 315 dollars). La reconstitution des ressources de l’IDA a lieu tous les trois ans, ce qui signifie que les engagements pris aujourd’hui couvrent la période d’investissement critique pour sauver les objectifs du Millénaire pour le développement. Malheureusement, les choses ne se présentent pas bien. Plusieurs donateurs clés n’ont pas mis tout leur poids dans la balance.

C’est dans les 78 pays couverts par l’IDA que la bataille pour les ODD sera gagnée ou perdue. Abritant 500 millions de personnes qui survivent avec moins de 2,15 dollars par jour, ils représentent environ 70 % de l’extrême pauvreté et plus de 90 % de la faim dans le monde. Pire encore, ce sont les enfants qui sont en première ligne. Dans un récent rapport de l’ODI Global, un think tank, mes coauteurs et moi-même estimons que quelque 257 millions d’enfants des pays éligibles à l’IDA grandissent dans la faim, ce qui a des conséquences désastreuses sur leur santé et leurs perspectives d’éducation.

Des revers récents ont aggravé des problèmes déjà graves, provoquant des revirements majeurs. Après avoir été durement touchés par la pandémie de Covid-19, les pays couverts par l’IDA ont été secoués par des ralentissements économiques post-pandémiques, la hausse des prix des denrées alimentaires et l’augmentation de la dette publique. Plus de la moitié d’entre eux sont en train de se laisser distancer par les pays riches, alors que les inégalités mondiales se creusent. La réduction de la pauvreté s’est ralentie par rapport à un rythme déjà insuffisant. Les progrès contre la faim se sont arrêtés. Le service de la dette évince les investissements vitaux, les remboursements l’emportant désormais sur les dépenses de santé et d’éducation de base.

Dans ce contexte peu réjouissant, l’accès à un financement du développement abordable s’est réduit. Les transferts financiers réels (corrigés de l’inflation) des donateurs vers l’Afrique ont chuté, et la hausse des taux d’intérêt réels a exclu la plupart des pays de l’IDA des marchés des obligations souveraines (ou les a soumis à des coûts d’emprunt excessivement élevés).

L’IDA est l’arme financière multilatérale la plus puissante de l’arsenal de lutte contre la pauvreté. Au cours de la dernière année fiscale, elle a fourni 31 milliards de dollars de soutien aux pays membres. Cela en a fait, de loin, la plus grande source de financement du développement pour l’Afrique, qui bénéficie de subventions à taux zéro, de prêts concessionnels remboursables sur 30 à 40 ans, ou les deux à la fois.

Ce type de financement est une bouée de sauvetage pour les objectifs du Millénaire pour le développement (ODD), car il est majoritairement destiné à des domaines dont les bénéfices pour les pauvres sont avérés, tels que la protection sociale, les investissements dans la santé infantile et maternelle, et l’éducation. Avec une reconstitution généreuse, l’IDA pourrait contribuer à sortir des millions de personnes de l’extrême pauvreté, à élargir les possibilités d’amélioration de la santé et de l’apprentissage, et à soutenir l’adaptation au changement climatique.

En outre, pour les donateurs qui cherchent à optimiser leurs ressources, l’IDA présente un avantage unique : chaque dollar reçu peut rapporter 3,50 dollars. L’IDA peut tirer parti de la note de crédit AAA de la Banque mondiale pour obtenir des financements à faible taux d’intérêt en émettant des obligations et en prêtant le produit de ces émissions aux pays en développement. Lorsque les donateurs fournissent des fonds par l’intermédiaire de programmes d’aide bilatérale ou de fonds mondiaux pour la santé, l’argent qui sort reflète l’argent qui entre. Mais l’IDA permet d’en faire bien plus pour son argent.

L’IDA permet également d’atténuer les pratiques dommageables de l’aide internationale. À l’heure actuelle, seuls 8 % environ de l’aide au développement liée à la pauvreté sont fournis par l’intermédiaire des budgets gouvernementaux. Le reste arrive par le biais de fonds de projets contrôlés par les donateurs, ce qui entraîne une fragmentation, une faible coordination et des coûts de transaction élevés pour les gouvernements. Ainsi, l’Éthiopie a dû gérer 454 transactions d’aide pour la seule agriculture en 2021. En revanche, l’IDA apporte son soutien par le biais de budgets nationaux pour des programmes pris en charge par le pays, ce qui explique pourquoi les gouvernements de toute l’Afrique la soutiennent fermement.

La Banque mondiale plaide, à juste titre, en faveur d’une augmentation importante de l’IDA. L’année dernière, son président, Ajay Banga, a appelé les donateurs à fournir plus de 120 milliards de dollars, ce qui ferait de cette reconstitution « la plus importante de tous les temps ». Malheureusement, cette ambition s’est estompée. Les promesses actuelles impliquant une reconstitution de moins de 105 milliards de dollars, soit moins que la précédente, en termes réels.

Alors que l’administration du président américain Joe Biden a annoncé une augmentation de son engagement dans l’IDA, et que plusieurs petits pays et nouveaux donateurs ont également augmenté leurs contributions, certaines grandes économies du G7 ont fait marche arrière. L’année dernière, le président français Emmanuel Macron a accueilli un sommet visant à créer un nouveau pacte financier mondial pour lutter contre la pauvreté et la crise climatique ; cette année, il s’apprête à réduire la contribution de la France à l’IDA.

Le Royaume-Uni est tout aussi décevant. Il figurait parmi les plus gros contributeurs à l’IDA au cours de la décennie qui s’est achevée en 2022 : un héritage du leadership de l’ancien Premier ministre Gordon Brown. La situation a radicalement changé lors de la dernière reconstitution des ressources de l’IDA, lorsque la contribution du Royaume-Uni a été réduite de moitié, les gouvernements conservateurs s’étant attaqués au budget de l’aide.

La reconstitution de cette année donne au nouveau gouvernement travailliste l’occasion de commencer à reconstruire la réputation de la Grande-Bretagne en tant que « superpuissance du développement ». Le ministre des Affaires étrangères, David Lammy, a promis une nouvelle ère dans laquelle le Royaume-Uni « utilisera des moyens réalistes pour poursuivre des objectifs progressistes ». Revenir sur les coupes opérées par les conservateurs en augmentant de 54 % la contribution du Royaume-Uni (ce qui représente un engagement de 2,2 milliards de dollars) répondrait certainement à ces critères. Pourtant, le Trésor veut plafonner toute contribution supplémentaire à 20-40 %.

Il s’agirait là d’une tragédie. Si le Trésor a raison de noter qu’il a hérité de ses prédécesseurs conservateurs un calice empoisonné de finances publiques insoutenables, il a tort de suggérer que le Royaume-Uni ne peut pas se permettre d’envoyer un signal positif dans l’intérêt de la coopération internationale et de son propre pouvoir d’attraction (« soft power »).

Pire encore, le gouvernement a effectivement mis au placard des engagements d’aide de longue date en maintenant la politique des gouvernements précédents consistant à les soumettre à des tests fiscaux irréalisables et invraisemblables, dont l’un consiste à atteindre un excédent budgétaire (ce qui ne s’est produit que quatre fois depuis 1971). Il n’y a rien de réaliste ou de progressiste à utiliser des objectifs invraisemblables comme prétexte pour tourner le dos aux pauvres du monde. Le Royaume-Uni devrait rétablir intégralement les réductions de l’IDA opérées par le gouvernement conservateur.

L’IDA n’est peut-être pas parfaite, mais c’est le meilleur outil dont nous disposons pour restaurer l’espoir que les ODD ont suscité. Les gouvernements devraient l’utiliser.

Kevin Watkins, ancien PDG de Save the Children UK, est professeur invité à l’Institut Firoz Lalji pour l’Afrique de la London School of Economics.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Sécurité : Nouveau tournant dans la guerre entre l’armée et les séparatistes

Repliés à Tinzawatène depuis des mois, après avoir été délogés de leur ancien bastion de Kidal, les groupes armés indépendantistes touaregs viennent de subir un nouveau revers dans cette localité, près de la frontière algérienne. Alors que ces derniers, désormais réunis au sein du Front de Libération de l’Azawad (FLA), aspirent à l’indépendance, l’armée malienne durcit ses frappes contre eux dans la zone. L’intensification de la guerre semble inévitable.

Le Front pour la Libération de l’Azawad, mis en place le 30 novembre 2024 après la dissolution du Cadre Stratégique Permanent pour la Défense du Peuple de l’Azawad (CSP-PDA), a été la cible de plusieurs frappes de drones coordonnées des Forces Armées Maliennes dès le lendemain de sa création, le 1er décembre.

Plusieurs cadres de la rébellion ont été tués, dont Fahad Ag Almahmoud, ancien Secrétaire général du Groupe d’Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA), qui était proche des autorités de Bamako avant de changer de posture ces derniers mois.

Parmi les autres membres du FLA neutralisés figurent Choghib Ag Attaher, ancien député de Kidal, Sidi Ag Baye, Porte-parole influent du MNLA, Mossa Ag Baye, responsable militaire de l’ex-CSP, Mohamed Ag Acherif, haut cadre du GATIA, Bachar Ag Ahmad, cadre politique de la rébellion, Albaraka Ag Alfaki, stratège militaire, et Ousmane Ag Mohamedine, cadre du mouvement.

Tensions

Si ces pertes dans les rangs du tout nouveau Front des rebelles du Nord représentent un coup dur pour le mouvement, cela semble également les avoir galvanisés dans leur objectif de « libération totale de l’Azawad » et de mise en place de l’Autorité de l’Azawad.

« Les révolutionnaires tombent et tomberont encore, mais la révolution ne s’en ressentira que plus forte, plus résistante et encore plus ancrée », a indiqué le Porte-parole du FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, dans un communiqué, le 1er décembre.

Il a ajouté que le FLA était plus déterminé que jamais à faire aboutir, par tous les moyens légaux et légitimes, le bien-fondé de la cause pour laquelle le sang de ses martyrs est quotidiennement versé.

De son côté, le Chef d’État-major Général des Armées a salué une opération spéciale d’envergure visant à « démanteler le réseau structuré des leaders terroristes et à déstabiliser leur chaîne de commandement ».

L’armée a par ailleurs annoncé que les opérations de contrôle des zones se poursuivront dans cette partie du pays pour « pérenniser cette victoire ».

Riposte du FLA ?

Certains observateurs craignent une escalade de la violence et un regain des tensions entre l’armée et les indépendantistes du FLA. Mais, au-delà de la posture « va-t-en guerre » affichée par les rebelles après le revers du 1er décembre, jusqu’où le Front peut-il aller dans sa quête indépendantiste ?

« Il ne faudrait pas sous-estimer leur capacité de riposte face à l’armée malienne, même si celle-ci est aujourd’hui en position de force. Le FLA va certainement vouloir venger la perte de ses cadres et se donnera les moyens d’y parvenir », prévient un spécialiste des groupes armés au Sahel qui a requis l’anonymat.

Cependant, pour l’analyste politique Dr. Bréhima Mamadou Koné, les « terroristes » regroupés au sein du nouveau Front mettront du temps à se réorganiser. « Il y a eu une fissure dans leur chaîne de commandement. Il sera compliqué pour ces groupes de se réorganiser et de s’attaquer dans l’immédiat aux positions de l’armée régulière ou aux civils », estime-t-il.

« Aujourd’hui, ils se concentrent sur la manipulation idéologique et la propagande. Mais cette propagande n’ira pas loin. Sur le terrain, l’armée régulière a pris le dessus », poursuit Dr. Koné.

Toutefois, la possibilité d’un changement de stratégie de ces groupes armés, désormais unifiés en une entité politico-militaire, n’est pas à exclure. Plusieurs figures-clés du mouvement sont toujours en vie et pourraient redéfinir de nouvelles stratégies de guerre en fonction des réalités du terrain.

Par ailleurs, le Front pour la Libération de l’Azawad pourrait s’allier à d’autres groupes terroristes pour mener conjointement de prochaines attaques.

Mohamed Kenouvi

Transition : Entre souverainisme affirmé et défis persistants

Un rapport publié récemment par l’International Crisis Group, intitulé « Le tournant souverainiste au Mali : ajuster la trajectoire », explore les transformations politiques et stratégiques opérées par les autorités maliennes depuis les coups d’État d’août 2020 et mai 2021.

Selon ce rapport, ces évolutions, portées par un discours qualifié de « souverainiste », visent à renforcer l’autonomie du pays, tout en rompant avec des partenariats jugés « traditionnels » et en adoptant de nouvelles alliances.

L’éternel recommencement !

Chaque année, les tragédies se répètent, comme un refrain entêtant. Les inondations qui ont ravagé le pays lors de l’hivernage dernier, illustrées par les dommages causés à de nombreux édifices, en sont un triste exemple. Sous la pression des pluies diluviennes, les barrières du pont de Woyowoyanko se sont écroulées, mais elles ont été rapidement remises en état, comme si cela suffisait. Ce n’est pourtant pas la première fois que cette situation se produit.

Pourquoi continuons-nous à investir de l’argent public dans des solutions temporaires qui ne font que masquer les symptômes d’un problème chronique ? Chaque réparation constitue une occasion manquée d’adopter une vision à long terme. Nous jetons de l’argent par les fenêtres, alors que ces ressources pourraient être utilisées pour des projets durables et plus que nécessaires.

Nous devons nous interroger sur les leçons à tirer de ces catastrophes. Ignorer les prévisions pour l’année prochaine, c’est condamner nos infrastructures à s’effondrer à nouveau. Ce cycle infernal absurde doit cesser. Au lieu de tout réparer à la hâte, il est temps de repenser nos fondations. Élever le niveau des infrastructures, renforcer les matériaux et repenser l’aménagement urbain sont des solutions qui nécessitent des études sérieuses et une volonté politique affirmée.

Il est urgent d’agir pour éviter que l’éternel recommencement ne devienne notre seul héritage. Le Mali mérite mieux que des solutions précaires. Il est grand temps de prendre conscience de notre responsabilité collective et d’exiger un changement durable.

Massiré Diop

VBG : Pourquoi la lutte peine

À l’occasion des 16 jours d’activisme contre les Violences basées sur le genre, il est clair que la situation au Mali demeure préoccupante. Alors que les VBG continuent d’augmenter, il est crucial d’analyser les obstacles qui freinent une réponse efficace à ce fléau touchant particulièrement les femmes et les filles, dans un contexte de crise sécuritaire.

Entre janvier et juin 2024, le système GBVIMS (Gender-Based Violence Information Management System) a recensé 7 641 incidents de Violences basées sur le genre (VBG). Cette augmentation est attribuée, selon ses auteurs, à « la détérioration de la situation sécuritaire, à l’affaiblissement des mécanismes de protection des populations civiles, ainsi qu’à une diminution des services spécialisés en VBG ». À cela s’ajoutent de nombreux défis dans la lutte contre les VBG, notamment la disponibilité de statistiques fiables et une réponse adéquate aux facteurs de risque.

Le terme VBG désigne « un acte préjudiciable perpétré contre la volonté d’une personne, fondé sur les différences sociales (le genre) entre les hommes et les femmes ». Ce phénomène, qui prend une ampleur inquiétante, persiste dans un contexte de crise multidimensionnelle au Mali. En effet, la persistance des incidents sécuritaires, notamment les attaques des groupes armés, continue de provoquer des déplacements massifs de populations, principalement dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal.

En septembre 2024, le Displacement Tracking Matrix (DTM) a recensé 388 363 personnes déplacées, dont 58% de femmes et de filles. Ces déplacements se concentrent dans les régions de Ménaka, Mopti, Gao, Bandiagara, Tombouctou et Ségou. Cette situation a engendré un climat général de peur et de violations des droits humains, exacerbant ainsi la vulnérabilité des femmes et des filles.

Le monitoring de protection a enregistré 10 415 violations des droits humains d’avril à juin 2024. Les catégories de violations rapportées incluent, entre autres, les atteintes au droit à la vie, les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique, ainsi que les atteintes à la liberté et à la sécurité. Le nombre de femmes et de filles touchées par ces violences a atteint 3 058 au deuxième trimestre 2024.

Améliorer la collecte de données

Plusieurs structures gouvernementales, ONGs, associations, réseaux et agences des Nations Unies travaillent sur la problématique des VBG. Toutefois, la collecte de données sur les VBG, les pratiques traditionnelles néfastes (PTN) et la santé reproductive (SR) constituent un véritable défi pour les acteurs du domaine. C’est le constat établi par « l’Étude diagnostique des structures et acteurs producteurs de données sur les Violences Basées sur le Genre (VBG), les Pratiques Traditionnelles Néfastes (PTN) et la Santé Reproductive (SR) dans les zones d’intervention du programme Initiative Spotlight : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le District de Bamako ».

Plusieurs facteurs expliquent cette réalité, notamment l’insuffisance ou l’inexistence de mécanismes de collecte de données dans la plupart des structures concernées. L’absence de matériel de collecte et de personnel formé, ainsi que le manque de points focaux pour le traitement des cas répertoriés, aggravent la situation. Enfin, les ressources financières et humaines de qualité manquent pour produire des données fiables.

Ce constat est partagé par les acteurs de la lutte et des mesures sont envisagées pour y remédier. La fiabilité des statistiques est essentielle, compte tenu de la multiplicité des intervenants. C’est pourquoi le gouvernement préconise que les collectes de données au niveau de l’INSTAT ne se fassent pas de manière redondante. En effet, il arrive que des femmes, en quête d’aide, changent d’organisation avant la fin de la procédure de peur d’être repérées. Souvent pressées d’obtenir des résultats et en l’absence de solution immédiate, elles peuvent se tourner vers d’autres structures. Ces faiblesses rendent difficile la collecte de données fiables sur les VBG et les catégories les plus fréquentes, indispensable pour adapter les stratégies.

Persistance

La diversité des acteurs contribuant à la lutte contre les VBG a permis une meilleure connaissance de ces violences et une sensibilisation accrue des femmes à les dénoncer, estime Madame Diarra Djingarey Maïga, Présidente du Mouvement Féministe du Mali (MFM). « Les femmes comprennent désormais mieux plusieurs situations qu’elles ne considéraient pas auparavant comme des VBG ». Il ne s’agit pas seulement de violences physiques, mais aussi de violences morales, économiques et sexuelles. Cela conduit les organisations à enregistrer un nombre plus élevé de plaintes et de demandes d’assistance.

Cependant, la persistance des VBG est également liée à des facteurs sociaux. Une construction sociale « demande à la femme de se soumettre et d’accepter, afin que les choses marchent ». Si ce n’est pas le cas, « c’est sa faute », ajoute Madame Diarra. Par ailleurs, une interprétation traditionnelle de la coutume donne « la possibilité à l’homme de « corriger » la femme en faute ». Ainsi, lorsque la femme subit une violence, on en conclut souvent qu’elle a fauté. De plus, celles qui se plaignent au sein de la famille ou de la communauté après une violence sont souvent « priées » de prendre exemple sur d’autres ayant subi la même chose et d’accepter leur condition.

L’évolution inquiétante des VBG et leur persistance doivent interpeller bien au-delà des organisations qui luttent contre ce phénomène. La jeunesse, souvent perçue comme l’auteure présumée de ces violences, « sombre dans les drogues et l’alcool. Un phénomène récurrent qui perturbe la stabilité des jeunes et, par ricochet, celle des foyers », alerte M. Makan Kaloga, psychologue. La stigmatisation des victimes, le manque d’informations, les inégalités et les abus de pouvoir sont également des facteurs évoqués par les acteurs pour expliquer la hausse des cas de VBG, malgré le nombre élevé d’associations engagées dans la lutte.

Adapter la prise en charge

Les VBG représentent un phénomène complexe dont la prise en charge nécessite l’implication de plusieurs acteurs. Cette nécessité a été perçue par le gouvernement et ses partenaires, qui ont opté pour un changement d’approche. La mise en place de « One Stop Centers », où les victimes peuvent accéder à des médecins, psychologues et agents de justice, constitue une réponse adéquate permettant une prise en charge holistique des survivantes, souvent confrontées à plusieurs besoins. Dans un pays multiculturel comme le Mali, il est parfois difficile pour une femme de se rendre à plusieurs endroits pour discuter de ses problèmes. Si elle peut être entendue et prise en charge en un seul lieu, cela est salutaire, se réjouit un acteur du domaine.

Actif dans ce secteur, le réseau d’organisations Women in Law and Development in Africa (Wildaf) s’inscrit également dans une dynamique de changement de stratégie. Représentant un réseau d’associations et d’ONG engagées dans la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants, l’organisation se consacre à la sensibilisation, la formation et le plaidoyer. Ses cibles incluent les leaders communautaires, religieux, jeunes ambassadeurs et groupements féminins, en abordant des thématiques liées aux VBG, au Genre et aux violences sexuelles liées aux conflits. Les leaders communautaires sont particulièrement formés aux techniques de médiation, « car les femmes qui viennent nous voir ne souhaitent pas recourir à la justice, elles préfèrent que leurs problèmes soient résolus à l’amiable », explique Mme Aïcha Bourama Diarra, responsable de la Clinique juridique de Wildaf.

Désormais, Wildaf a également adopté une approche mixte dans le choix de ses para-juristes, qui étaient essentiellement des femmes : « afin que les hommes se sentent concernés par la lutte », précise Mme Diarra. Cependant, ce qu’il faut, c’est un changement de politique, assure-t-elle. L’adoption des nouveaux Code pénal et Code de procédure pénale constitue un grand pas. Ces textes, qui prennent en compte plusieurs recommandations des organisations de lutte contre les VBG, permettront aux acteurs de s’en prévaloir pour mieux assurer la justice.

Fatoumata Maguiraga

France : La motion de censure renverse le gouvernement Barnier et met Macron dos au mur

Le 4 décembre 2024, l’Assemblée nationale française a adopté une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Michel Barnier, entraînant sa démission et plongeant le pays dans une crise politique majeure. Cette décision marque la première fois depuis 1962 qu’un gouvernement français est renversé par une telle motion.

JEBAM : Vers un renforcement de la coopération bilatérale

La première édition des Journées Économiques du Burkina Faso au Mali (JEBAM) s’est achevée ce mercredi 4 décembre 2024 au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). Cet événement visait à renforcer les liens économiques entre les deux pays, membres de la Confédération des États du Sahel.

Urgence humanitaire : Lancement du Plan de Réponse de la Croix-Rouge malienne

La Croix-Rouge malienne a lancé, le 2 décembre 2024 à Bamako, un appel d’urgence de 5,6 milliards FCFA pour fournir une assistance à plus de 200 000 personnes dans plusieurs régions du pays. Cet appel répond à une situation d’urgence humanitaire complexe au Mali, caractérisée par l’insécurité alimentaire, les inondations et les déplacements de populations.

Atelier de formation : Vers une meilleure défense des droits des femmes au Mali

Le Mouvement Féministe du Mali (MFM) a organisé, du 26 au 29 novembre 2024, un atelier de formation sur « le rapportage auprès des mécanismes de protection des droits des femmes et sur le genre ».

Tinzaouatène: Plusieurs cadres de la rébellion tués par des frappes aériennes des FAMa

Dans une opération militaire, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont mené, ce dimanche à l’aube, plusieurs frappes aériennes à Tinzaouatène, une localité située à la frontière algérienne.

Cette action ciblait une réunion de hauts responsables du tout nouveau Front de Libération de l’Azawad (FLA), formé le 30 novembre dernier. Plusieurs figures influentes de la rébellion ont été éliminées, marquant un coup dur pour les groupes armés du nord du Mali.

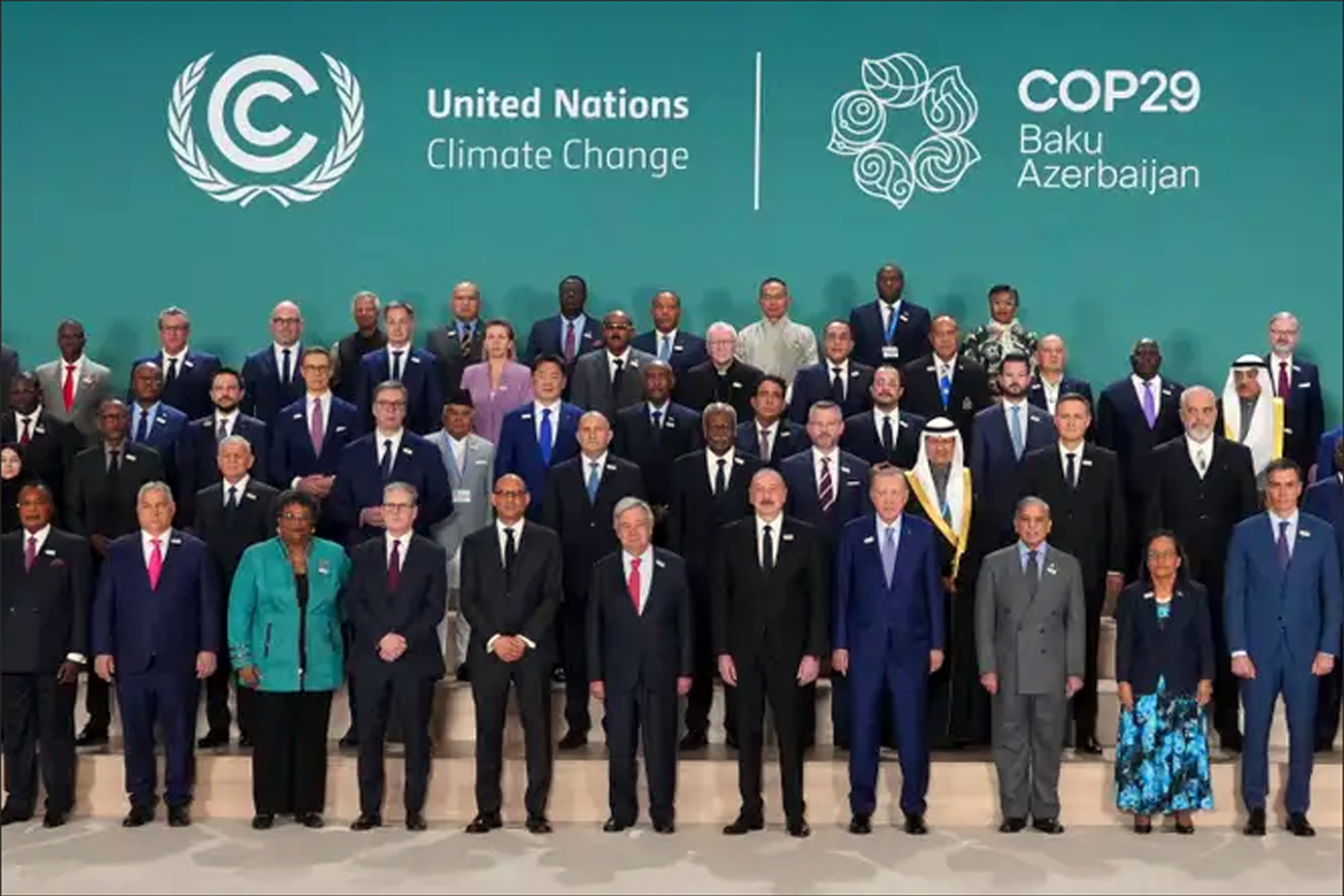

L’Afrique à la COP29 : Espoirs douchés et financements obtenus insuffisants

La COP29, tenue récemment à Bakou, en Azerbaïdjan, a laissé un sentiment amer parmi les pays en développement, notamment en Afrique. Malgré des enjeux vitaux liés au dérèglement climatique, les promesses financières des pays pollueurs, en particulier occidentaux, n’ont pas été à la hauteur des attentes. Le sommet a dévoilé un écart conséquent entre les engagements pris et les besoins réels pour lutter contre le changement climatique.

Les pays en développement ont souligné la nécessité de mobiliser 1 300 milliards de dollars par an pour soutenir leurs efforts climatiques. Ces fonds, indispensables pour des mesures d’adaptation et de transition énergétique, devaient provenir de financements publics. Cependant, les négociations ont stagné. Les nations africaines, déjà confrontées à une dette critique, ont exprimé leur refus des prêts, les jugeant non adaptés à la situation et appauvrissants.

La promesse historique de 100 milliards de dollars par an, initialement prévue pour 2020, a été critiquée pour son retard et ses montants souvent « gonflés » par des contributions incluant des prêts. Cette situation a érodé la confiance des pays les moins avancés envers les engagements des nations riches.

Un nouvel accord a été établi pour mobiliser 300 milliards de dollars par an d’ici 2035, mais ce chiffre reste en deçà des attentes. Bien que les discussions aient prévu une révision de cet accord dans cinq ans, beaucoup de pays du Sud considèrent cela comme insuffisant face à l’urgence climatique et aux responsabilités historiques des pollueurs.

De plus, le retrait des clauses visant à abandonner les énergies fossiles, pourtant acquises lors de la COP28, a également suscité des critiques vives. Les pays du Golfe, grands exportateurs de pétrole, ont influencé cette décision, ce qui a été dénoncé par les délégations africaines, qui craignent que cela n’entrave les investissements dans les énergies renouvelables sur le continent.

Malgré ces échecs, la COP29 a établi un mécanisme pour instaurer un plancher de financement climatique, avec l’espoir qu’il augmente dans les années à venir. Cependant, les résultats sont jugés décevants par les pays africains, qui subissent les conséquences des émissions de gaz à effet de serre des pays riches. La prochaine décennie sera décisive pour limiter le réchauffement et la communauté internationale est appelée à faire preuve de solidarité et d’ambition face à cette crise mondiale.

MD

Jeunesse malienne et emploi : Une génération face à un marché du travail inadapté

Avec 75 % des chômeurs âgés de 18 à 35 ans, le Mali fait face à une crise d’emploi qui reflète des inégalités profondes et structurelles. Entre inadéquation des formations, domination du secteur informel et disparités régionales marquées, la jeunesse malienne lutte pour s’insérer dans un marché du travail inadapté.

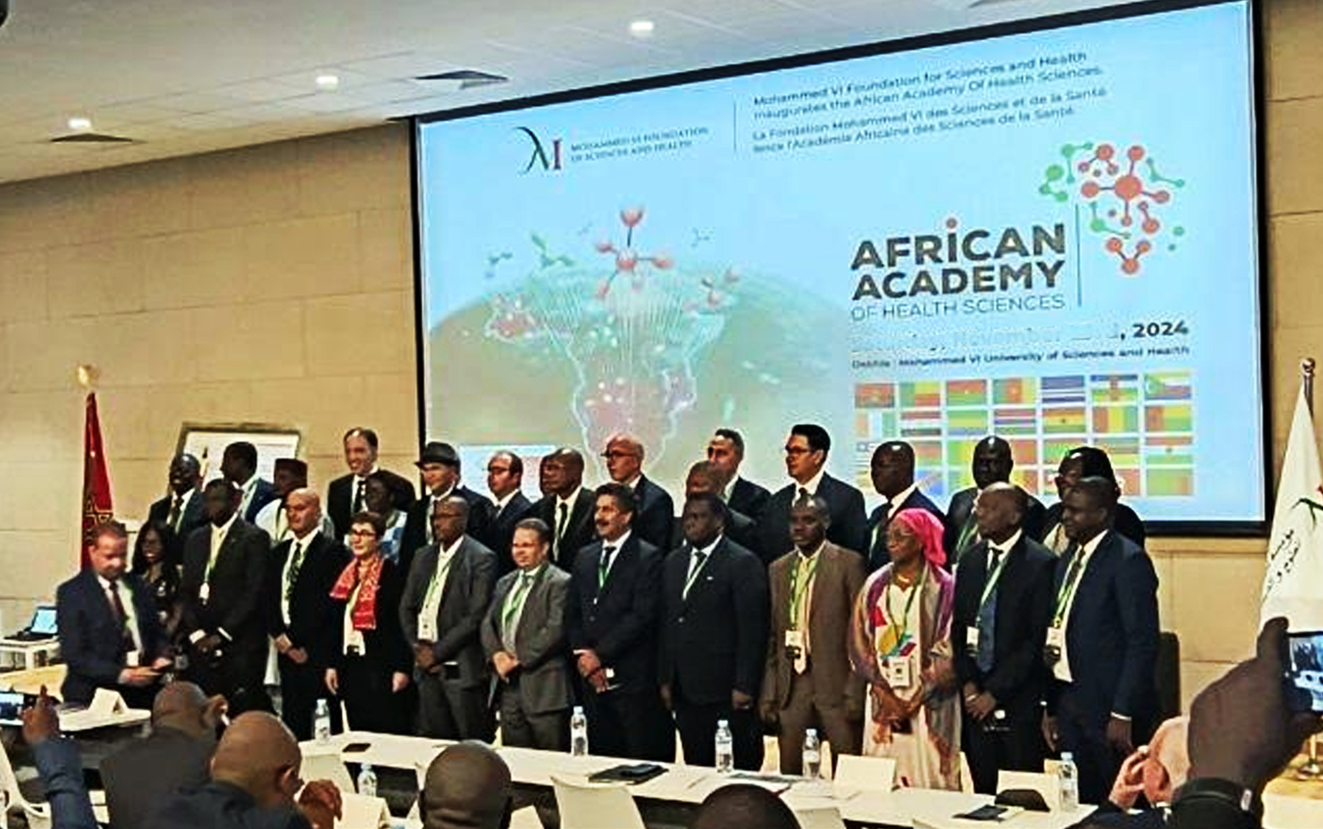

Académie Africaine des Sciences de la Santé : Un projet pour la souveraineté sanitaire en Afrique

La ville de Dakhla, au Maroc, a récemment accueilli le lancement officiel de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé (AAHS). Portée par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, cette initiative vise à renforcer la coopération Sud-Sud pour développer la souveraineté sanitaire en Afrique.

L’Académie a pour mission de devenir un centre d’excellence en santé publique. Elle s’engage à promouvoir la recherche et l’innovation adaptées aux besoins du continent africain. Par ailleurs, elle ambitionne de créer un espace dédié à l’échange et à la collaboration entre institutions et experts afin de relever les défis sanitaires auxquels l’Afrique est confrontée. Signalons que lors de cette cérémonie de lancement, le Mali était représenté par le Président du Conseil national de l’Ordre des Médecins, Dr Sidi Sissoko, le Pr Youssouf Z. Coulibaly, membre du CNT, le Pr Massama Konaté de la FMPOS, le Pr Alkadri Diarra du PCNOM et la Pr Mariam Sylla, Doyenne de la FMPOS et désormais Académicienne Africaine des Sciences de la Santé.

Parmi ses objectifs principaux, l’AAHS prévoit également de former de nouveaux leaders dans le domaine de la santé. Cela passera par des programmes de formation intégrant des technologies modernes et des approches adaptées aux réalités africaines. L’Académie se donne aussi pour mission d’établir un Observatoire africain chargé de collecter et d’analyser des données afin d’éclairer les décideurs politiques dans l’élaboration de stratégies sanitaires.

Un projet structurant pour l’Afrique

La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, qui soutient ce projet, a démontré son engagement envers des initiatives structurantes en matière de santé. Bien que les chiffres exacts liés aux investissements n’aient pas été rendus publics, des partenariats stratégiques ont déjà été signés en marge du lancement. Ces accords visent à renforcer les collaborations entre les institutions africaines dans le domaine des sciences de la santé.

Les modalités d’adhésion future à l’Académie ne sont pas encore précisées. Toutefois, le projet repose sur une approche inclusive et collaborative. Les institutions et experts souhaitant y participer devront probablement répondre à des critères d’excellence en phase avec les objectifs du projet.

Ce lancement marque une étape majeure dans la vision du Maroc de devenir un acteur clé du développement des systèmes de santé africains. L’Académie Africaine des Sciences de la Santé s’inscrit dans une dynamique plus large visant à doter le continent d’outils et de compétences pour renforcer son autonomie en matière de santé publique.

MD

Paix et Réconciliation Nationale : Où en est l’avant-projet de Charte ?

La Commission de rédaction de l’avant-projet de Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale avait été mise en place en juillet pour une durée de deux mois. Elle a achevé son travail début octobre. Selon nos informations, le document final de l’avant-projet a été remis au Président de la Transition, auquel il revient de décider de la suite du processus.

Le Président de la Transition avait prolongé jusqu’au 30 septembre dernier le mandat initial de la Commission pour élargir les consultations aux Institutions de la République ainsi qu’aux anciens Présidents et Premiers ministres.

« Ce travail a été fait. Nous avons ajouté à l’avant-projet à la fois les éléments nouveaux proposés par les Chefs des différentes institutions, les anciens Présidents et anciens Premiers ministres, mais aussi une synthèse des propositions des forces vives de la Nation », affirme Dr. Ely Bréhima Dicko, membre de la Commission. Il affirme que le document finalisé a déjà été remis au Président de la Transition, même s’il n’y a pas eu de cérémonie solennelle pour l’occasion.

Concernant la suite du processus d’élaboration de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, plusieurs options s’offrent au Président de la Transition, selon Dr. Ely Bréhima Dicko. Comme pour l’élaboration de la Constitution du 22 juillet 2023, le Général d’armée Assimi Goïta peut mettre en place une Commission de finalisation de l’avant-projet élargie aux forces vives et aux institutions. Cette Commission aura un délai maximum d’un mois pour cette mission.

Le Président de la Transition pourrait aussi décider de faire passer le document final au Secrétariat général du gouvernement avant de le faire examiner et adopter par le Conseil des ministres. Par la suite, ce projet de loi pourrait être envoyé sur la table du Conseil national de transition (CNT), qui devra se prononcer sur son adoption finale pour en faire une loi.

Mais pour l’heure aucune information ne filtre sur le timing de la suite du processus. « Je pense que les autorités sont en train de se pencher sur ces différentes options afin de choisir la bonne approche. Et on sait également qu’il y a eu dernièrement des soubresauts politiques. Tout cela peut impacter l’agenda », confie Dr. Dicko.

Mohamed Kenouvi

Élan de solidarité : La Fondation Orange Mali soutient les victimes des inondations

Fidèle à son engagement et à ses valeurs de solidarité et de partage, Orange Mali, par le biais de sa fondation et en partenariat avec l’ONG Action contre la Faim, a procédé ce jeudi 28 novembre 2024 à une distribution de dons en faveur des victimes d’inondations dans le district de Bamako.

Parmi ces activités figurent, entre autres, le financement de la caravane du troisième âge, des consultations de chirurgie, la remise de médicaments et la prise en charge d’enfants malades du cœur, en collaboration avec l’ONG Chaine de l’Espoir.

Christophe Gomart : « Sécurité, économie et stabilité politique, trois piliers indissociables »

Ancien Général de corps d’armée et député européen élu en juin 2024 sur la liste des Républicains, Christophe Gomart est Vice-président de la Sous-commission Sécurité et Défense (SEDE) et membre de la Commission des Affaires étrangères au Parlement européen. En 2013, il a participé à l’Opération Serval au Mali. Dans cet entretien, il aborde les défis de la stabilisation du Sahel. Propos recueillis par Massiré Diop

Quelle est la clé pour stabiliser durablement le Sahel ?

La coopération régionale est indispensable. Les groupes terroristes exploitent les frontières pour se déplacer et opérer en toute impunité. Sans coordination entre les pays, cette lutte sera inefficace. L’exemple d’Europol en Europe montre l’importance d’une structure capable d’agir au-delà des frontières, une approche encore à construire dans le Sahel.

L’option militaire, à elle seule, peut-elle résoudre les problèmes ?

Non, l’option militaire est nécessaire mais insuffisante. Pour stabiliser le Sahel, il faut s’appuyer sur trois piliers : sécurité, économie et stabilité politique. Lors de l’Opération Serval, j’ai vu de jeunes Maliens rejoindre des groupes armés pour des raisons économiques. Si nous ne leur offrons pas d’alternatives, ces recrutements continueront. Sans institutions politiques solides pour soutenir un développement à long terme, aucun progrès ne sera durable. Une armée forte est essentielle, mais elle doit être accompagnée de gouvernements stables et non corrompus.

Quelle place pour l’environnement dans cette stratégie ?

L’environnement est une clé dans le pilier économique. La désertification, la raréfaction des ressources en eau et les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont des catalyseurs de l’instabilité. Reboiser, gérer durablement les terres et restaurer les écosystèmes sont nécessaires pour assurer des moyens de subsistance et éviter des migrations massives.

L’Europe joue-t-elle un rôle suffisant dans cette région ?

L’Union européenne fait beaucoup, mais il faut aller plus loin. La sécurité est importante, mais l’Europe doit également investir dans les infrastructures et encourager la création d’emplois pour éviter que les populations ne se tournent vers les groupes armés. L’engagement européen doit s’intensifier, car ce qui se passe au Sahel a des répercussions sur la sécurité en Europe.

Quels espoirs pour l’avenir ?

Si les trois piliers, à savoir la sécurité, l’économie et la stabilité politique sont renforcés de manière concertée, il est possible de stabiliser la région. Cela demandera un effort international soutenu, mais c’est la seule voie pour transformer le Sahel en un espace de paix et de prospérité.

Processus de Nouakchott : les pays sahélo-sahariens tentent de s’unir contre le terrorisme

Dakar, la capitale sénégalaise a accueilli une réunion décisive du Processus de Nouakchott, organisée par l’Union africaine du 25 au 27 novembre 2024. Les chefs des services de renseignement et de sécurité des pays sahélo-sahariens se sont retrouvés pour coordonner leurs efforts face à une menace grandissante : le terrorisme et l’extrémisme violent.

Nouveau gouvernement : Entre continuité et défis

Mis en place le 21 novembre 2024, suite au limogeage de l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le nouveau gouvernement fait face à des défis persistants dans divers domaines, tout en devant préserver la stabilité sociopolitique du pays. Dirigée par le Général de division Abdoulaye Maïga, cette nouvelle équipe a pour mission de conduire la Transition à son terme dans les prochains mois.

On ne change pas une équipe qui gagne. Cependant, un réajustement s’impose lorsque le capitaine de l’équipe n’est plus sur la même longueur d’onde que ses coéquipiers. C’est en somme la situation qui a prévalu la semaine dernière au sommet de la Transition, aboutissant à la nomination du Premier ministre Abdoulaye Maïga et à la formation d’un nouveau gouvernement.

Bien que l’équipe gouvernementale sortante, en place depuis mai 2021 avec un réaménagement intervenu le 1er juillet 2023, n’ait pas montré ses limites, sa dissolution a été directement causée par le limogeage de Choguel Maïga, dont les propos virulents à l’encontre des militaires, tenus le 16 novembre dernier, ont provoqué l’ire de nombreuses organisations de soutien à la Transition.

Cela explique le choix du nouveau Premier ministre et du Président de la Transition de conserver dans le nouveau gouvernement 21 ministres de l’ancienne équipe.

Ossature maintenue

Tout comme l’équipe sortante, le gouvernement d’Abdoulaye Maïga est composé de 28 ministres. Les ministres de la Défense et de la Réconciliation nationale, les Généraux de corps d’armée Sadio Camara et Ismaël Wagué, sont maintenus à leurs postes. C’est également le cas d’Abdoulaye Diop et d’Alousséni Sanou, reconduits respectivement aux Affaires étrangères et à l’Économie.

En plus de ces départements stratégiques, plusieurs ministres ont conservé leurs portefeuilles, notamment Mahamadou Kassogué à la Justice, le Général de division Daoud Aly Mohammedine à la Sécurité, le Colonel Assa Badiallo Touré à la Santé, Mme Dembélé Madina Sissoko aux Transports, Amadou Sy Savané à l’Éducation nationale et Fassoun Coulibaly au Travail, à la Fonction publique et au Dialogue social.

Abdoul Kassim Fomba, Amadou Keita, Bouréma Kansaye, Mossa Ag Attaher et Alhamdou Ag Ilyène ont également été reconduits respectivement aux ministères de la Jeunesse et des Sports, des Mines, de l’Enseignement supérieur, des Maliens de l’Extérieur et de la Communication.

« Le nouvel attelage s’inscrit clairement dans une logique de continuité. Je pense qu’il n’y aura pas de changements majeurs dans la politique mise en place, d’autant plus que c’est le Président de la Transition qui continuera à donner les orientations stratégiques », estime l’analyste politique Oumar Sidibé.

Si la taille du gouvernement reste conforme à la loi fixant à 30 le nombre maximum de ses membres, la Loi 052, qui fixe le quota des femmes à 30% dans les postes nominatifs et électifs, n’a pas été respectée.

Changements mineurs

Seuls 7 anciens ministres ont quitté le gouvernement. Parmi eux, les proches du Premier ministre sortant Choguel Kokalla Maïga, comme on pouvait s’y attendre, Ibrahim Ikassa Maïga et Mme Sylla Fatouma Sékou Dicko, qui étaient respectivement en charge de la Refondation de l’État et des Réformes politiques et institutionnelles.

Bintou Camara a également été remerciée au ministère de l’Énergie et de l’Eau, tout comme Mariam Maiga et Aminata Traoré, qui ont perdu leurs portefeuilles à la Promotion de la Femme et à l’Entrepreneuriat national.

Andogoly Guindo et Mamadou Samaké, également débarqués des ministères de l’Artisanat et de l’Environnement, ne poursuivront pas l’aventure au sein de l’équipe gouvernementale.

Sept nouveaux ministres font donc leur entrée dans le gouvernement du Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui conserve par ailleurs son ancien portefeuille de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

Le spécialiste en Décentralisation, déconcentration et élections Mamani Nassiré est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du soutien au processus électoral. Ce qui va dans le sens de faire de 2025 une année électorale, comme l’estiment de nombreux spécialistes.

Quant au département de la Refondation de l’État, il sera désormais piloté par le professeur d’Enseignement supérieur à la retraite Bakary Traoré. L’ancienne Maire de la Commune urbaine de Goundam et ex Ambassadrice du Mali en Allemagne Oumou Sall Seck, prend les commandes du ministère de l’Entrepreneuriat national, tandis que le département de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable est confié à Mme Doumbia Mariam Tangara, Ingénieur des eaux et forêts.

Nouveau visage également au ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, désormais dirigé par l’entrepreneur culturel et fondateur du Festival sur le Niger Mamou Daffé.

Mme Diarra Djénéba Sanogo est quant à elle nommée ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, et le département de l’Énergie et de l’Eau, l’un des secteurs avec le plus d’attentes de la part de la population, est désormais dirigé par l’ancien Administrateur général du cabinet de consultation Consultaf, Boubacar Diané.

Nouveau cap ?

Depuis le début de la Transition, en 2020, le Général de division Abdoulaye Maïga est le troisième Premier ministre aux commandes du gouvernement.

Contrairement au changement intervenu en mai 2021, avec la rectification de la Transition et la nomination de Choguel Kokalla Maïga, l’arrivée du nouveau Premier ministre ne présage pas de changements majeurs pour la suite de la période transitoire. Le Général de division Abdoulaye Maïga l’a d’ailleurs indiqué aux membres du cabinet de la Primature lors de sa prise de contact, le lundi 25 novembre 2024.

« Notre engagement pour le Mali est le même. Il n’y aura pas de changement de cap, mais une réorientation technique. L’essentiel, c’est de maintenir la même vision pour atteindre les objectifs de réalisation de la vision du chef de l’État, celle du Mali Kura », a confié le Premier ministre.

Pour cette réorientation technique, le Général de division a déjà pris des mesures à la Primature. Les décrets de nomination de plusieurs conseillers spéciaux, ainsi que de nombreux conseillers techniques et chargés de mission proches de son prédécesseur, ont été abrogés le 25 novembre 2024. Le Chef du gouvernement, réputé pour sa rigueur et son pragmatisme dans la conduite des affaires, va s’entourer d’autres profils dans sa mission à la Primature.

Grands défis

Si la nouvelle équipe gouvernementale ne devrait pas amorcer de changements majeurs dans la conduite de la suite de la Transition, elle est tout de même attendue sur plusieurs fronts.

Dans ce contexte, aucun calendrier n’a encore été fixé, mais de plus en plus de voix s’élèvent au sein de la classe politique pour demander l’organisation de l’élection présidentielle qui mettra un terme à la Transition, pour amorcer un retour effectif à l’ordre constitutionnel.

Pour certains observateurs, la nomination d’un ministre délégué en soutien au processus électoral constitue un signal fort du nouveau gouvernement en faveur de la tenue prochaine de cette élection. Pour relever le défi de l’organisation d’un scrutin présidentiel apaisé, transparent et crédible, le Général de division Abdoulaye Maïga devra rassembler et impliquer l’ensemble des acteurs de la classe politique tout au long du processus.

Le nouveau gouvernement devra également poursuivre les efforts sur le plan sécuritaire en intensifiant la lutte contre le terrorisme sur l’ensemble du territoire. Malgré les succès engrangés par les Forces armées maliennes ces derniers mois, la menace terroriste demeure et nécessite une adaptation continue des stratégies sur le terrain.

La refondation de l’État enclenchée sous cette Transition devrait également se poursuivre sous la nouvelle équipe gouvernementale avec le parachèvement de nombreuses réformes politiques et institutionnelles en cours.

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga et son gouvernement sont en outre très attendus sur la résolution de la grave crise énergétique que traverse le pays depuis plus de deux ans.

Le nouvel attelage aura également pour missions la relance économique, l’apaisement du climat social, la lutte contre la corruption et des efforts en matière de bonne gouvernance.

Sur le plan diplomatique, le Premier ministre et son gouvernement devront également faire face au défi de consolider le positionnement du Mali dans la sous-région, de poursuivre les chantiers de développement de la Confédération de l’AES et de préparer la sortie annoncée du Mali, avec le Burkina Faso et le Niger, de la CEDEAO, qui sera effective en janvier 2025.

Mohamed Kenouvi

Le multilatéralisme ou l’échec

À 82 ans, j’ai vécu d’innombrables bouleversements politiques et sociaux, suffisamment pour m’habituer aux cycles récurrents de l’histoire. Mais les événements récents m’ont profondément ébranlé et effrayé. Les principes fondamentaux du droit international, établis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sont mis à mal de manière flagrante. L’interdiction d’acquérir des territoires par la force, l’obligation de protéger les civils pendant les conflits, les limites du droit à l’autodéfense et le mandat du Conseil de sécurité des Nations unies de « maintenir la paix et la sécurité internationales » sont en train de s’effilocher, sans que l’on se préoccupe vraiment des conséquences.

En Ukraine et à Gaza, l’occupation a été transformée en arme pour régler les différends, les civils servant de chair à canon et le droit à l’autodéfense étant déformé pour justifier des actes de représailles et de vengeance – à Gaza, ces actions sont à la limite du génocide. Pendant ce temps, les États-Unis et la Russie abusent régulièrement de leur droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU, le réduisant à un organe édenté incapable d’appeler à un cessez-le-feu dans l’un ou l’autre conflit. Au milieu de cette agitation géopolitique, les exécutions extrajudiciaires, autrefois universellement condamnées, sont célébrées comme des triomphes.

Cet effondrement reflète la transformation rapide du système de sécurité multilatéral en un ordre multipolaire dominé par trois grandes puissances, chacune se concentrant sur la protection de ses intérêts et l’expansion de sa sphère d’influence, laissant le reste du monde dans une situation d’insécurité croissante. Dans le paysage mondial actuel, la règle cardinale semble être la suivante : avec suffisamment de pouvoir, les gouvernements peuvent s’en tirer à bon compte.

L’érosion des règles et des normes internationales est aggravée par une politique flagrante de deux poids, deux mesures. Le soutien inconditionnel des puissances occidentales aux actions d’Israël à Gaza et au Liban – justifié à maintes reprises par le refrain « Israël a le droit de se défendre » – contraste fortement avec les sanctions économiques sévères imposées à la Russie. Certes, la Russie a déclenché la guerre en Ukraine, tout comme le Hamas l’a fait à Gaza, mais les violations du droit international par Israël ont été si nombreuses et si flagrantes qu’il a effectivement assumé le rôle d’agresseur.

Cette politique de deux poids deux mesures a été durement ressentie dans les pays en développement, où l’on pense généralement que l’engagement des grandes démocraties en faveur des droits de l’homme s’arrête à leurs propres frontières. Par conséquent, un profond sentiment d’injustice et d’hypocrisie a intensifié la méfiance qui règne depuis longtemps entre le Nord et le Sud.

Il est alarmant de constater que les tensions géopolitiques s’aggravent au moment même où l’humanité est aux prises avec trois menaces existentielles qui nécessitent une coopération internationale étroite : le changement climatique, la course aux armements nucléaires et l’essor de l’intelligence artificielle.

La crise climatique s’est déjà transformée en une véritable catastrophe environnementale, marquée par des tempêtes, des inondations, des sécheresses et des incendies de forêt de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Sans réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement de la planète devrait dépasser le seuil de 2° Celsius fixé par l’accord de Paris de 2015 sur le climat et atteindre 3°C d’ici la fin du siècle. Pourtant, la communauté internationale n’arrive pas à se mettre d’accord sur les actions et les financements nécessaires pour éviter la catastrophe. Le président élu américain Donald Trump, qui s’est retiré de l’accord de Paris au cours de son premier mandat, est largement susceptible de le faire à nouveau, mettant en péril les progrès vers une action climatique efficace.

De même, les efforts visant à atténuer la menace nucléaire ont régressé en une course effrénée aux armements. Contrairement à l’affirmation de Ronald Reagan et de Mikhaïl Gorbatchev selon laquelle « une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée », certains États dotés de l’arme nucléaire affichent aujourd’hui ouvertement leurs stocks. La Russie, par exemple, a menacé à plusieurs reprises de déployer des armes nucléaires tactiques en Ukraine. Pour ajouter à ces dangers, le nouveau traité START – le dernier accord régissant les arsenaux des deux plus grandes puissances nucléaires du monde – doit expirer au début de l’année 2026.

À l’instar de l’énergie nucléaire, la lutte contre les risques posés par l’IA nécessite une surveillance et une collaboration à l’échelle mondiale. Toutefois, dans le climat actuel de confrontation et d’hostilité, une coopération significative entre les États-Unis, la Chine et la Russie est hautement improbable.

L’augmentation des inégalités, tant à l’intérieur des pays qu’entre eux, est un autre facteur majeur d’instabilité mondiale. Les disparités économiques, associées à la méfiance croissante du public à l’égard des élites, ont alimenté la récente montée du populisme. Cette situation est particulièrement préoccupante, car l’histoire a montré qu’une inégalité non maîtrisée crée un terrain fertile pour la montée des dirigeants autoritaires et fascistes.

Il est urgent d’adopter un nouvel état d’esprit. En l’absence d’un ordre de sécurité efficace et inclusif, la course mondiale aux armements s’intensifiera, augmentant la probabilité d’une guerre nucléaire. L’isolationnisme et les guerres commerciales, qui étouffent la croissance économique et remplacent l’État de droit par l’État de force, ne sont pas la solution. Au contraire, les gouvernements doivent reconnaître que la seule voie à suivre est celle de la coopération et du compromis.

Il est également nécessaire de reconnaître que la mondialisation, même si elle n’est pas exempte de défauts, apporte des avantages considérables. Face aux défis monumentaux d’aujourd’hui, nous pouvons soit œuvrer pour garantir la liberté et la sécurité pour tous, soit regarder le monde sombrer dans le chaos. À ceux qui appelleraient cela de l’idéalisme de pacotille, voici un réalisme à toute épreuve : sans un engagement renouvelé en faveur de la liberté, de l’égalité, de la dignité humaine et de la solidarité, nous sommes confrontés à la perspective bien réelle d’une ruine collective.

Mohamed ElBaradei, directeur général émérite de l’Agence internationale de l’énergie atomique et ancien vice-président de l’Égypte, a reçu le prix Nobel de la paix en 2005, conjointement avec l’AIEA.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

1er Conseil des ministres sous le nouveau Premier ministre : Le Président de la Transition fixe les priorités

Le mercredi 27 novembre 2024, le Président de la Transition a présidé le premier Conseil des ministres depuis la nomination du Général de division Abdoulaye Maïga en tant que Premier ministre. Cette rencontre a permis de tracer les grandes lignes des actions à venir pour le gouvernement de transition, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, politiques et sociaux.

Insécurité alimentaire : le PAM et le Royaume de Belgique soutiennent le Mali

Le gouvernement du Mali, à travers le Commissariat à la sécurité alimentaire, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), a organisé, le 26 novembre 2024, une cérémonie de remerciement à l’endroit de l’ambassade de Belgique pour son soutien à l’assistance des personnes en situation d’insécurité alimentaire.

CAN 2025 : Le Mali brille sous Tom Saintfiet et termine les qualifications en apothéose

Le 19 novembre 2024 au Stade du 26 Mars de Bamako les Aigles du Mali ont conclu en beauté leur campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 en infligeant une défaite cinglante à l’Eswatini, 6 buts à 0. Cette rencontre, bien que sans enjeu majeur pour le Mali, déjà qualifié, a permis de démontrer la puissance offensive retrouvée de l’équipe sous la houlette de Tom Saintfiet.

Le match a été marqué par un triplé de Néné Dorgeles, une performance individuelle remarquable. Kamory Doumbia, fidèle à sa réputation, a également trouvé le chemin des filets, confirmant son rôle-clé au sein de l’attaque malienne. Les autres buteurs de la rencontre ont contribué à cette victoire éclatante, illustrant la profondeur et la diversité des talents offensifs disponibles.

Cette démonstration offensive est d’autant plus significative que jusqu’à cette 6ème journée le Mali n’avait pas inscrit plus d’un but par match lors des éliminatoires. Cette performance offensive souligne une évolution notable sous la direction de Tom Saintfiet.

Nommé sélectionneur des Aigles le 28 août 2024 , le technicien belge a rapidement imprimé sa marque sur l’équipe nationale. Depuis sa prise de fonction, le Mali a disputé six matchs sans connaître la défaite, enregistrant quatre victoires et deux matchs nuls. Sous sa direction, l’équipe a marqué dix buts et n’en a concédé qu’un seul, témoignant d’une solidité défensive et d’une efficacité offensive accrues.

Cette qualification marque également la dixième participation consécutive du Mali à une phase finale de la CAN, un record qui témoigne de la constance et de la compétitivité de la sélection sur la scène continentale.

Avec une phase de qualifications conclue de manière aussi convaincante, les perspectives pour les Aigles du Mali sont prometteuses. Sous la direction de Tom Saintfiet, l’équipe semble avoir trouvé un équilibre entre solidité en défense et efficacité en attaque, augurant de belles performances lors de la CAN 2025. Les supporters maliens peuvent légitimement nourrir de grands espoirs pour la phase finale de la compétition, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

MD

Les bébés du monde entier ont besoin d’antibiotiques, pas seulement de vaccins

Au cours des cinquante dernières années, le nombre d’enfants qui meurent avant d’atteindre l’âge de cinq ans a chuté de façon spectaculaire, passant d’environ 20 millions en 1960 à 4,9 millions en 2022, en grande partie grâce au Programme élargi de vaccination (PEV). Créé par l’Organisation mondiale de la santé en 1974, le PEV a connu un succès extraordinaire en permettant aux plus jeunes d’accéder aux vaccins, sauvant ainsi plus de 150 millions de vies. Mais si ces progrès méritent d’être célébrés, il reste encore beaucoup à faire, car les nouveau-nés représentent chaque année la moitié des décès d’enfants de moins de cinq ans, dont beaucoup sont dus à des infections.

Les progrès en matière de réduction de la mortalité néonatale ont toujours été beaucoup plus lents que pour les enfants de moins de cinq ans. Ils ont commencé à s’essouffler au cours des dernières décennies, malgré des réductions significatives de la transmission du VIH, de la syphilis et de l’hépatite de la mère à l’enfant. Cela s’explique par le fait que bon nombre de ces décès sont dus à des infections bactériennes qui peuvent être traitées, mais qui ne le sont pas. Pour inverser cette tendance, la communauté internationale doit veiller à ce que tous les enfants – en particulier dans les pays africains où se produisent la plupart de ces décès – puissent avoir accès aux antibiotiques, comme le PEV l’a fait pour les vaccins.

Les nourrissons sont particulièrement sensibles aux infections au cours des 28 premiers jours de leur vie. En tant que pédiatre, j’ai pu le constater directement lorsque j’étais plus jeune et que je travaillais dans l’unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital Chris Hani Baragwanath à Soweto. Il est possible d’éviter certains types de maladies grâce à la prévention et au contrôle des infections, à l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, ainsi qu’aux vaccins. Mais pour celles qui ne peuvent être évitées, des antibiotiques sont nécessaires pour éviter d’autres complications telles que la septicémie, qui touche jusqu’à trois millions de nouveau-nés par an.

Malheureusement, la plupart des pays africains n’ont pas accès aux antibiotiques, existants et nouveaux, ce qui expose les bébés déjà vulnérables à un risque beaucoup plus élevé de mourir d’infections traitables. La pénurie de versions génériques s’explique en grande partie par le fait que les sociétés pharmaceutiques se sont progressivement retirées du marché des antibiotiques au cours des dernières décennies, en raison de leur faible rentabilité. De même, les nouveaux antibiotiques ne sont souvent vendus que dans les pays les plus riches ou sont hors de portée de la plupart des gouvernements et des citoyens africains.

Par exemple, moins de la moitié des nouveaux antibiotiques approuvés entre 1999 et 2014 ont été enregistrés dans plus de dix pays. Pire encore, seuls quatre des 40 nouveaux antibiotiques approuvés depuis 2000 sont labellisés pour un usage pédiatrique. Lorsque le développement de médicaments est motivé principalement par la rentabilité plutôt que par les besoins en matière de santé publique, les nourrissons des pays les plus pauvres – l’une des populations les plus vulnérables au monde – sont les grands oubliés de l’histoire.

Si les cliniciens ne peuvent accéder aux bons antibiotiques de première intention ou les utiliser en raison d’une infection résistante, ils se tournent souvent vers ceux qui sont spécialisés ou gardés en réserve en dernier recours. Ces substituts peuvent être moins efficaces et leur utilisation augmente le risque de développement d’une résistance aux médicaments, ce qui rend les infections plus difficiles à traiter à long terme (bien que les pays africains soient souvent privés de ces antibiotiques de dernier recours).

En conséquence, les enfants de moins de cinq ans représentent un décès sur cinq causé par des infections résistantes aux médicaments, et 99,7 % d’entre eux vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans le même temps, l’absence de traitement de ces infections chez les nouveau-nés alimente l’augmentation et la propagation de la résistance aux antimicrobiens (RAM), qui est déjà associée à 4,7 millions de décès par an.

Aucun pays ne peut s’attaquer seul à ce problème. Pour que tous les nourrissons soient protégés contre les infections, il faut une initiative mondiale à l’échelle du PEV afin d’aider les pays en développement à renforcer leurs capacités et leur surveillance, à identifier les antibiotiques nécessaires et à consolider leurs systèmes de santé. Il est tout aussi important d’augmenter considérablement la disponibilité des antibiotiques existants et de stimuler le développement de nouveaux antibiotiques sûrs et efficaces pour les enfants. Ces deux impératifs exigent de donner la priorité à la santé publique plutôt qu’au profit.

La réunion de haut niveau des Nations unies sur la résistance aux antimicrobiens a récemment débouché sur une déclaration politique engageant les pays à réduire de 10 % par an les décès liés à la résistance aux antimicrobiens dans le monde jusqu’en 2030. Les gouvernements donateurs peuvent commencer à le faire – et à sauver la vie de nouveau-nés – en soutenant des organisations comme la mienne, le Partenariat mondial pour la recherche et le développement des antibiotiques, qui s’efforcent d’améliorer l’accès aux antibiotiques et d’encourager leur développement.

Les exercices d’optimisation des médicaments pédiatriques de l’OMS ont permis d’établir une liste restreinte d’antibiotiques qui devraient être prioritaires par rapport à tous les autres pour un usage pédiatrique. Mais les parties prenantes, notamment l’OMS, les organismes de réglementation, l’industrie pharmaceutique, les promoteurs à but non lucratif et les experts en pédiatrie, doivent collaborer pour mener ces traitements jusqu’au stade du développement et de l’approbation. Prévenir les décès de nourrissons dus à des infections traitables contribuerait grandement à stopper la propagation de la résistance aux antimicrobiens et à préserver notre avenir.

Glenda Gray est présidente du conseil d’administration du Partenariat mondial pour la recherche et le développement des antibiotiques.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Françoise Huguier : « Il faut une réorganisation complète du secteur de la photographie »

Françoise Huguier, photographe française née en 1942, débute sa carrière en photographie en 1975, principalement dans la presse. Nommée membre de l’Académie des Beaux-Arts en janvier 2023, elle est également auteure d’une dizaine d’ouvrages. En 1984, elle découvre le Mali lorsqu’elle s’y rend pour photographier Mory Kanté et Salif Keita dans le cadre d’une commande. En 1994, elle propose aux autorités de l’époque d’organiser une rencontre dédiée à la photographie africaine à Bamako. Depuis trente ans, ces Rencontres ont tracé leur chemin. Elle partage ici son parcours, son regard sur la photographie et ses projets. Propos recueillis par Fatoumata Maguiraga

Comment est née la Biennale africaine de la photographie de Bamako ?