À l’approche du deuxième sommet de l’AES, prévu les 22 et 23 décembre 2025 à Bamako, le Mali, le Burkina Faso et le Niger veulent installer dans la durée ce qui n’était il y a encore un an qu’une promesse d’intégration accélérée. Force unifiée, banque confédérale et modalités de cohabitation avec l’espace CEDEAO après la sortie effective du 29 janvier 2025 structurent l’attente autour de ce rendez-vous.

La tenue du sommet s’inscrit dans une montée en régime voulue par les autorités des trois pays. Une réunion de hauts fonctionnaires a ouvert le cycle, suivie d’une session confédérale du Conseil des ministres, avant la rencontre des chefs d’État en clôture. Les documents examinés portent notamment sur l’évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de la première année et sur les instruments juridiques destinés à accélérer l’opérationnalisation de la Confédération.

L’architecture institutionnelle est récente et son calendrier est balisé. Rappelons que l’Alliance des États du Sahel a été créée le 16 septembre 2023, puis érigée en Confédération lors du sommet de Niamey du 6 juillet 2024. À Bamako, l’enjeu est donc moins de proclamer un projet que d’établir sa capacité à fonctionner, dans un environnement régional où l’interdépendance économique et sécuritaire demeure une donnée centrale.

Bilan

Pour le chercheur Bréhima Ely Dicko, le rendez-vous de Bamako relève d’abord d’un exercice d’inventaire. Il y voit un moment de consolidation et de continuité au sommet de la Confédération, dans un schéma de présidence tournante qui, selon lui, doit donner de la lisibilité à l’édifice en construction. Son propos s’attache à une mécanique interne qu’il estime déjà enclenchée, faite de réunions ministérielles tenues alternativement dans les trois pays, d’échanges entre institutions et d’une circulation plus régulière de délégations.

Dicko met également en avant des dispositifs encore inachevés mais présentés comme structurants, dont la mise en place d’une force conjointe avec commandement commun, la préparation d’outils de communication confédéraux et la construction d’une agence de développement. Il insiste sur un fil directeur qui traverse la plupart des annonces officielles : prouver que des décisions peuvent être prises ensemble et traduites en mécanismes, au-delà de la seule coordination politique.

Dans le même temps, l’AES a cherché à se doter d’une identité visible. Les symboles ont été publiquement mis en avant et des instruments administratifs ont été annoncés, dont le passeport biométrique de l’AES, mis en circulation le 29 janvier 2025, souvent présenté comme l’un des marqueurs les plus concrets car il touche directement la mobilité. La question, toutefois, ne se résume pas à l’affichage. La crédibilité dépend des textes d’application, des procédures, du financement et de la capacité d’exécution, éléments encore inégalement documentés dans le détail.

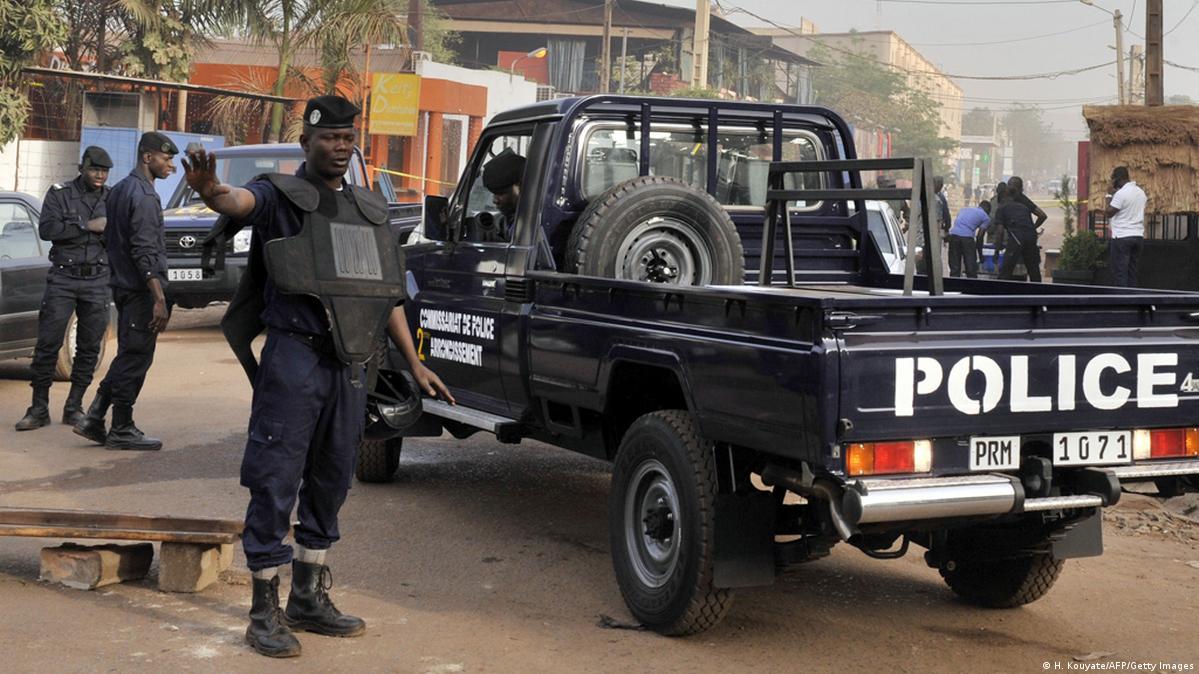

Sécurité

Le socle du projet demeure sécuritaire. L’AES a annoncé la montée en puissance d’une force unifiée rassemblant des contingents des trois pays, avec un commandement commun. L’effectif est fréquemment évoqué autour d’environ 5 000 hommes et un poste de commandement est souvent cité à Niamey. À ce stade, ce qui est publiquement observable renvoie surtout à une coordination accrue, sans que l’ensemble des règles d’engagement, de financement et d’intégration opérationnelle ne soit rendu public de manière exhaustive.

C’est pourtant sur ce passage vers l’opérationnel que se concentrent les attentes. Dicko souligne le signal politique que constitue un commandement commun et l’utilise comme argument de cohérence interne. Il insiste aussi sur l’idée que l’organisation doit démontrer sa capacité à transformer les décisions en actes, en assumant le coût d’une telle trajectoire, qu’il qualifie d’exigeante pour des États soumis à de fortes contraintes.

L’ancien ambassadeur Birahim Soumaré place la sécurité dans une logique régionale plus large. Il rappelle que les groupes armés ne se conforment ni aux frontières ni aux cadres institutionnels et que la coopération est, au minimum, une nécessité en matière d’information et de coordination. Son raisonnement s’appuie sur une contrainte que les autorités ne contestent pas : les populations sont exposées dans des espaces imbriqués et une rupture institutionnelle ne supprime pas les continuités de terrain.

Soumaré revient aussi sur la dimension logistique, indissociable du sujet. Les trois États étant enclavés, leur ravitaillement dépend de corridors traversant des pays côtiers. Il cite les difficultés d’approvisionnement en carburant comme illustration de la fragilité des chaînes logistiques lorsqu’une tension politique se traduit en blocage matériel. Dans cette logique, la coopération sécuritaire ne peut être pensée sans arrangements pragmatiques avec les voisins, car les mêmes routes servent à la fois aux échanges économiques, à l’aide humanitaire et à la stabilité quotidienne.

Banque

Le chantier économique le plus structurant s’est précisé avec la Banque confédérale d’investissement et de développement. L’économiste Modibo Mao Makalou indique que la création de l’institution a été actée le 11 décembre 2025 par la finalisation des statuts constitutifs, avec l’objectif de financer des priorités communes et des projets structurants, dans une logique d’autonomie économique et financière de l’ensemble confédéral.

La question du financement reste centrale. Makalou évoque un capital initial de 500 milliards de francs CFA engagé par les trois États, complété par un prélèvement confédéral et par la recherche de ressources additionnelles pour soutenir l’activité de la banque. Il présente l’institution comme un outil de financement endogène, tout en soulignant que son efficacité dépendra aussi de sa capacité à attirer des financements externes et à clarifier un point déterminant, l’ouverture éventuelle du capital à d’autres pays ou à des institutions financières régionales ou internationales.

Sur les secteurs prioritaires, le mandat décrit est large mais cohérent avec les urgences publiques des trois pays. Les infrastructures de transport et de désenclavement, l’énergie et les interconnexions régionales, l’agriculture et la sécurité alimentaire figurent au premier rang. Makalou y associe l’appui à des initiatives privées alignées sur les priorités nationales et cite également des domaines sociaux comme l’éducation et la santé, l’habitat social, l’assainissement et l’agriculture familiale, qu’il présente comme une source de revenus essentielle pour une grande partie des populations des trois pays.

Dans ses réponses, Makalou replace cette banque dans une logique de politique publique. Les banques publiques de développement, explique-t-il, servent à orienter l’investissement vers des secteurs jugés prioritaires par l’État et à intervenir dans des domaines peu attractifs pour le privé à court terme, alors même qu’ils sont essentiels à la cohésion sociale et au fonctionnement de l’économie. L’intérêt, dans la trajectoire AES, est d’adosser un discours de transformation à un outil capable de financer des infrastructures, de réduire certains coûts structurels et de soutenir des projets à impact visible.

Sur l’indicateur permettant, à l’horizon d’un an, d’évaluer un début d’impact, Makalou renvoie à l’Indice de développement humain, en rappelant son origine et sa logique composite, combinant revenu, éducation et espérance de vie. Il en souligne les limites, mais le considère comme un repère utile pour apprécier dans le temps l’évolution du bien-être et des inégalités. Dans une logique de banque de développement orientée vers l’énergie, le désenclavement et les services essentiels, une progression graduelle de ces paramètres constituerait selon lui un signal de trajectoire.

Voisinage

La consolidation interne de l’AES se déroule dans un environnement régional qui continue de structurer les échanges. La CEDEAO s’est réunie à Abuja le 14 décembre 2025 en sommet ordinaire, dans une configuration ramenée à douze États membres après le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Dans le même temps, des passerelles techniques demeurent et certaines structures régionales restent des points de contact possibles.

Ainsi, deux repères reviennent dans le communiqué final de la rencontre des dirigeants ouest-africains. La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO constitue un outil régional de financement des infrastructures et du développement. Le GIABA, organisme intergouvernemental ouest-africain, est chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le fait que des formules de participation soient évoquées pour les pays sortants, même sous un statut spécifique, nourrit l’idée qu’une coexistence fonctionnelle peut se maintenir sur certains instruments, malgré la rupture politique.

C’est précisément cette cohabitation que certains interrogent. Soumaré insiste sur la nécessité d’une diplomatie unifiée et d’une diversification des partenariats, en estimant qu’une fermeture durable risquerait de se heurter à la réalité des échanges et des contraintes sécuritaires. Il défend l’idée d’arrangements bilatéraux ou ad hoc avec les voisins, sans remise en cause de l’affirmation politique, parce que la géographie impose une interdépendance que ni l’AES ni la CEDEAO ne peuvent effacer. Sur ce sujet, Bréhima Ely Dicko met également en garde contre le risque d’un partenariat perçu comme exclusif avec la Russie. Il estime que la crédibilité de l’AES passera par une diversification de ses relations extérieures, en citant l’exemple de la Côte d’Ivoire, qui coopère avec plusieurs partenaires sans s’enfermer dans un seul alignement.

L’analyste Alassane Maïga formule une hypothèse de coexistence structurée. Il avance l’idée d’un cadre parallèle de concertation entre l’AES et la CEDEAO sur des normes institutionnelles et politiques, afin de préserver les liens économiques, et propose une répartition pragmatique des priorités, la CEDEAO gardant une portée macro-régionale tandis que l’AES concentrerait son effort sur la lutte antiterroriste dans son espace. Il évoque aussi, pour l’après-sommet, des scénarios attendus sur trois registres, une intégration soutenue des moyens de défense, une banque capable de fluidifier les échanges internes et des projections politiques qui pourraient inclure des élections synchronisées, tout en observant que la sortie rapide des transitions ne paraît pas, à ce stade, être l’axe prioritaire.

Le sommet de Bamako intervient à un moment où la Confédération AES est attendue sur des résultats mesurables. La capacité à traduire les annonces sécuritaires et financières en mécanismes opérationnels, tout en organisant une relation fonctionnelle avec un environnement régional interdépendant, constitue désormais le principal test de crédibilité de l’architecture confédérale.

MD