Étiquette : Mali

8ᵉ session ordinaire de l’ALG : les Chefs d’État fixent le cap pour une réorganisation d’ici fin 2025

Les Chefs d’État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont participé, ce vendredi 11 juillet, par visioconférence à la 8ᵉ session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Autorité de Développement Intégré du Liptako-Gourma. Ils ont décidé de réorganiser l’institution pour l’adapter aux objectifs de la Confédération des États du Sahel avant le 31 décembre prochain.

La révision de la Charte de la Transition promulguée : les responsables de la Transition désormais éligibles

La nouvelle loi portant révision de la Charte de la Transition a été promulguée, le 8 juillet, par le Président Assimi Goïta et rendue publique le 10 juillet. Le texte, adopté par le Conseil national de Transition (CNT) le 3 juillet, enterre l’interdiction faite aux autorités de la Transition d’être candidats aux prochaines élections, une disposition qui figurait dans la Charte adoptée en 2022.

Le texte promulgué est issu du projet de loi adopté en Conseil des ministres le 12 juin 2025, puis transmis et adopté sans amendement par le CNT le 3 juillet. Il consacre plusieurs modifications substantielles de la Charte, qui complète la Constitution du 22 juillet 2023. Le préambule révisé évoque désormais explicitement les « recommandations des Forces vives de la Nation » issues des consultations d’avril 2025 et insiste sur le caractère « patriotique » des évènements du 18 août 2020.

Dans son article 4 nouveau, la durée de la Transition est fixée à cinq ans renouvelables « autant de fois que nécessaire » à partir de la promulgation, jusqu’à la pacification du pays. Cette durée peut toutefois être écourtée dès que les conditions d’organisation d’élections « transparentes et apaisées » sont réunies. Selon les nouvelles dispositions, le Président de la Transition conserve ses prérogatives définies par la Charte et la Constitution.

La principale évolution par rapport à la Charte de 2022 se trouve dans les articles 9, 12 et 13 nouveaux, qui stipulent désormais clairement que le Président de la Transition, les membres du gouvernement et les membres du Conseil national de Transition (organe législatif) « sont éligibles » à l’élection présidentielle et aux élections générales qui marqueront la fin de la Transition. Cette éligibilité était explicitement exclue dans la version précédente de la Charte, qui précisait que les responsables de la Transition ne pouvaient pas se présenter aux scrutins organisés pour clore la période transitoire. Le texte de 2022 visait alors à éviter tout conflit d’intérêts et à garantir l’impartialité des institutions de Transition.

Les autres modifications portent sur la réaffirmation des valeurs de patriotisme, de probité, de mérite, d’intégrité et de réconciliation dans la conduite de la Transition (article 1 nouveau) ainsi que sur la confirmation des missions de sécurisation, de refondation institutionnelle, de réforme éducative, de bonne gouvernance, et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales et des consultations populaires.

La nouvelle Charte précise enfin que la Transition prendra fin avec l’élection présidentielle, la prestation de serment et la passation de pouvoir au président élu. Elle stipule que, en cas de contradiction entre la Charte et la Constitution de juillet 2023, c’est la Constitution qui prévaut.

Le CNT, qui a adopté la loi à la quasi‑unanimité le 3 juillet, avait justifié cette révision par la nécessité d’adapter la Transition à la situation sécuritaire persistante et aux recommandations issues des consultations populaires d’avril 2025.

Cette promulgation ouvre donc la voie à la participation du Président de la Transition, de ses ministres et des membres du CNT aux élections à venir, ce qui constitue une rupture avec l’esprit initial de la Charte de 2022, laquelle interdisait cette possibilité. Elle prolonge également, de manière potentiellement indéfinie, la durée de la Transition tant que la « pacification » du pays ne sera pas jugée acquise.

Inondations 2025 : déjà 8 décès et 705 personnes sinistrées à l’ouverture de l’hivernage

Le 3 juillet 2025, le Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a dressé un premier état des lieux de la saison des pluies en cours. Malgré son lancement, le bilan est déjà alarmant, et le souvenir du déluge de 2024 renforce la vigilance.

Djibo Service : L’innovation agricole qui change la donne

Face à l’urgence climatique, à la baisse de la fertilité des sols et à la cherté des engrais chimiques, le Mali a besoin de solutions locales et durables. C’est dans cette dynamique que s’inscrit Djibo Service, une entreprise malienne née en 2022 et dirigée par Baba Abdoulaye Djibo et Aboubacar Traoré. Leur innovation phare ? Un activateur agricole capable d’accélérer le compostage en seulement 10 jours, contre plus d’un mois pour la méthode traditionnelle.

Dans un pays où plus de 70% de la population vit de l’agriculture, chaque innovation permettant de gagner du temps et de renforcer la productivité est précieuse. L’activateur de Djibo Service, à base de jus stomacal animal, permet de produire un compost riche et naturel, améliorant la qualité des sols et réduisant la dépendance aux intrants chimiques. C’est une solution écologique, économique et adaptée aux réalités du terrain.

Le produit est particulièrement bien accueilli dans les zones rurales. Il permet la multiplication des microorganismes pour accélérer le processus de compostage en seulement 10 jours, comparativement au compostage traditionnel, dont le processus s’étale sur un mois et quelques jours. Grâce à lui, les petits exploitants réduisent leurs dépenses en fertilisants, écourtent leurs cycles agricoles et améliorent leurs rendements, même dans un contexte de pluies irrégulières et de sols appauvris. Ce compost rapide offre une matière organique dense qui retient mieux l’eau et nourrit durablement les cultures.

Ce projet n’est pas le fruit du hasard. Baba Djibo a consacré sa thèse à cette innovation, transformant son mémoire en une entreprise fonctionnelle. C’est une démarche rare dans un pays où peu de recherches universitaires aboutissent à des projets concrets. Aujourd’hui, Djibo Service écoule plus de 600 litres d’activateur par mois et emploie plus d’une dizaine de personnes, preuve de son utilité sur le terrain.

Mais le chemin reste semé d’embûches, comme l’accès limité aux financements, la logistique coûteuse et le manque de reconnaissance. Malgré tout, Djibo Service avance, convaincu que la solution locale est la meilleure arme contre les difficultés agricoles. Son modèle, centré sur la durabilité et l’autonomie, incarne le futur de l’agriculture malienne.

Ibrahim Baby

CAN féminine 2024 : Entrée en lice réussie pour les Aigles Dames

Pour leur premier match, le 7 juillet 2025, à la Coupe d’Afrique des Nations féminine au Maroc 2024, les Aigles Dames du Mali ont battu la Tanzanie (1-0). Une victoire précieuse avant d’affronter le Ghana puis l’Afrique du Sud dans ce groupe C très relevé.

Les Aigles Dames du Mali ont parfaitement lancé leur campagne à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024 face à la Tanzanie. Au bout d’une première période disputée, c’est Saratou Traoré qui a libéré ses coéquipières en inscrivant l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel (45 +1), d’un tir précis qui n’a laissé aucune chance à la gardienne tanzanienne.

Les Maliennes, bien organisées tactiquement, ont ensuite géré leur avantage au retour des vestiaires, malgré quelques poussées adverses, et se sont offert trois précieux points pour la suite de la compétition. Cette victoire permet aux joueuses de Mohamed Saloum Houssein d’aborder la deuxième journée avec confiance, même si le défi s’annonce plus relevé.

Le Ghana en difficulté, l’Afrique du Sud en patronne

Dans l’autre match du groupe C disputé le même jour, l’Afrique du Sud a dominé le Ghana sur le score de 2 buts à 0, confirmant son statut de favorite de la poule. Les Championnes d’Afrique en titre ont scellé la victoire dès la première mi-temps, en inscrivant les 2 buts dans un intervalle de 6 minutes, laissant les Black Queens ghanéennes sans solution.

Au classement, le Mali et l’Afrique du Sud comptent chacun trois points, mais les Banyana Banyana disposent d’une meilleure différence de buts grâce à ce succès net. Cette configuration rend le prochain match des Aigles Dames particulièrement décisif. Elles affronteront en effet le Ghana ce vendredi 11 juillet 2025 pour la deuxième journée. Un résultat positif face aux Black Queens leur offrirait la qualification, avant de terminer la phase de groupe contre l’Afrique du Sud, un adversaire d’un tout autre calibre, le 14 juillet.

Avec cette entrée réussie dans la compétition, les Aigles Dames conservent toutes les chances d’atteindre l’objectif initial de faire au moins aussi bien qu’en 2018, où le Mali avait atteint le dernier carré de la compétition. Mais, pour cela, elles devront montrer plus de réalisme offensif et conserver leur solidité défensive lors des prochaines rencontres.

Mohamed Kenouvi

Sommet Afrique – Espagne : Madrid défend une approche plus humaine des migrations

À Madrid, le Sommet Afrique – Espagne a réuni cette semaine vingt-sept pays africains autour d’une feuille de route pour renforcer la coopération. L’Espagne y a défendu la nécessité d’humaniser la gestion migratoire, à rebours d’une Union européenne trop répressive, alors que ses côtes et enclaves paient le prix fort des traversées clandestines.

.Du 6 au 8 juillet 2025, le One Africa Forum a servi de cadre à ce dialogue entre le gouvernement espagnol et ses partenaires africains. La feuille de route Espagne – Afrique 2025 – 2028 consacre la migration comme enjeu prioritaire, avec l’ambition de traiter ses causes profondes, de sécuriser les routes et de renforcer les droits des migrants. Elle vise à renforcer la coopération avec les pays africains pour créer des opportunités économiques et éducatives, encourager des migrations légales et combattre les trafiquants. En misant sur les infrastructures, la connectivité et l’insertion des jeunes, Madrid espère réduire la pression migratoire et sauver des vies. Cette approche rompt avec la logique répressive européenne.

En 2024, 63 970 migrants ont atteint l’Espagne, dont 46 843 par la route des Canaries, un record depuis 2006. Dans les enclaves de Ceuta et Melilla, les autorités ont recensé 8 247 franchissements irréguliers l’an dernier, selon le ministère de l’Intérieur. Caminando Fronteras a comptabilisé 10 457 morts ou disparus en mer en 2024, dont 9 757 sur la seule route des Canaries, soit une moyenne de 30 vies perdues chaque jour.

Le premier semestre 2025 a enregistré une baisse de 28% des arrivées irrégulières, avec environ 18 000 passages, à cause de la chute de 41% à destination des Canaries, même si la route algérienne vers les Baléares a triplé à 3 000 personnes. Depuis le 15 juin, l’opération « Passage du Détroit » a déjà assuré le retour de 348 315 passagers et de 89 104 véhicules. Les centres d’accueil aux Canaries et en Andalousie affichent une saturation record, tandis que la part des femmes et des enfants parmi les traversées a sensiblement augmenté. La Croix-Rouge espagnole et Caminando Fronteras rappellent que sans leurs interventions le bilan humain serait bien plus lourd.

Quelques jours avant ce sommet, à Séville, en marge de la Conférence internationale sur le financement du développement durable, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avait rencontré son homologue espagnol José Manuel Albares. Ils ont évoqué la migration et la coopération bilatérale, confirmant l’importance d’une approche conjointe pour réduire les drames en mer et stabiliser les régions d’origine.

MD

Célia d’Almeida : « Nos Alumni doivent contribuer positivement à la vie de la Nation »

La première édition du Symposium des Alumni de l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD) s’est tenue à Bamako du 3 au 5 juillet 2025. Dans cet entretien, Mme Célia d’Almeida, Représentante pays du NIMD au Mali, évoque les Écoles démocratiques et citoyennes de l’Institut, qui ont formé plus de 800 jeunes maliens depuis 2021. Propos recueillis par Mohamed Kenouvi

Quel sentiment vous anime après la clôture de ce symposium, une première consacrée à vos Alumni ?

Je me sens extrêmement honorée de la confiance que ces Alumni nous font depuis le début de ce programme en 2021. Ces quelque 800 jeunes qui sont passés dans nos écoles à Bamako, Sikasso et Mopti ont vraiment démontré que nous avons eu une ambition noble en proposant ce programme. Quand je les vois pendant trois jours venir partager ce que ce parcours, à la limite initiatique, a changé en eux, l’interaction avec d’autres jeunes qui ont des idées et une façon de voir la vie différentes, ce que ce brassage a pu leur apporter, je crois qu’au NIMD, nous pouvons être extrêmement fiers de ce petit quelque chose que nous avons apporté. Nous espérons vraiment que, de ce qu’ils ont partagé et de cette énergie que nous avons vue en eux, ils auront envie de continuer à faire des propositions pour participer positivement à la construction de la Nation.

Combien de promotions des Écoles démocratiques et citoyennes comptez-vous et quelle sera la suite ?

Aujourd’hui, nous avons 25 promotions qui sont sorties de nos Écoles. La suite est d’abord entre leurs mains. Nous sommes un soutien, un appui, une proposition. Nous avons une offre, mais nous souhaitons que nos Alumni transforment l’essai à partir de ce qu’ils ont appris pendant trois mois. Les cours sont dispensés par des formateurs locaux, qui parlent dans les langues locales, rendant accessibles ces concepts qu’on entend beaucoup dans les discours mais dont on ne sait pas forcément ce qu’ils veulent dire. C’est une balle que nous avons envoyée dans le camp des jeunes, c’est à eux de marquer le but. Ce but, c’est d’avoir une contribution positive à la vie de la Nation.

D’autres Écoles sont-elles prévues ?

C’est notre souhait. Nous travaillons à cela. Vous savez que le contexte est un peu difficile pour les organisations, mais nous faisons de notre mieux. Cependant, il y a déjà énormément d’initiatives au niveau national qui sont en train d’être prises. Ces Alumni sont en train, eux-mêmes, de créer des choses et nous espérons que nous pourrons les accompagner encore plus et renforcer le réseau. Aujourd’hui, c’est une famille, les Écoles existent également au Burkina Faso et au Niger. Nous avons donc dans la zone AES un potentiel pour créer une dynamique afin que ces jeunes puissent contribuer à créer des nations fortes, parce que ce n’est que comme cela que nous pourrons atteindre les objectifs de développement et d’épanouissement de la population et aussi construire une sous-région forte, avec une stabilité durable.

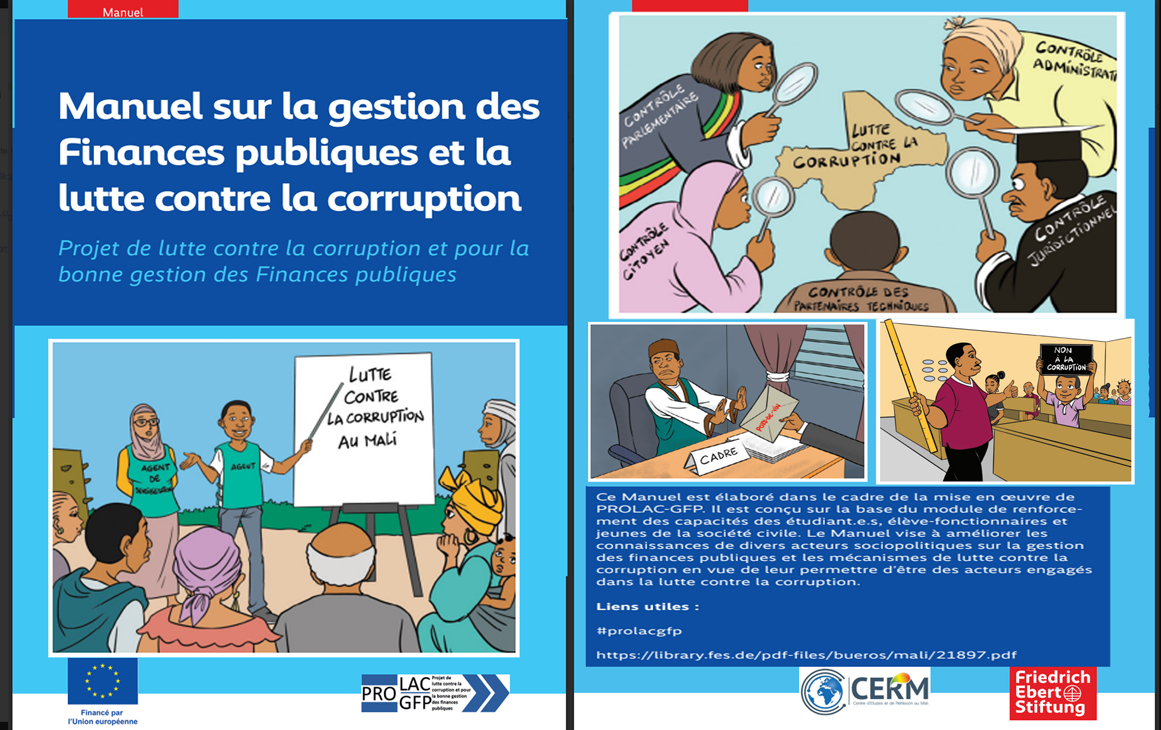

Lutte contre la corruption : Un manuel pour plus de transparence

La lutte contre la corruption au Mali est une œuvre de longue haleine que mènent ses acteurs depuis plusieurs années. Le manuel sur la gestion des finances publiques et la lutte contre la corruption, fruit d’un projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) et le CERM, dans le cadre du PROLAC‑GFP, est une contribution à ce combat. Publié en juin 2025, il est destiné à offrir aux acteurs une meilleure compréhension du phénomène et des clés pour une lutte plus efficace et plus rigoureuse.

Au total, 1 200 élèves fonctionnaires, étudiants et jeunes de la société civile ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur la gestion des finances publiques et la lutte contre la corruption à travers 40 séminaires organisés à Bamako. Ces formations, dispensées en trois sessions de 7h30 chacune et articulées autour de huit chapitres, ont servi de base à l’élaboration du manuel. Celui-ci est destiné à un public encore plus large, comprenant également des acteurs sociopolitiques et des enseignants chercheurs, à qui il permettra d’approfondir leurs recherches et d’enrichir leurs pratiques en matière de bonne gouvernance.

En 300 exemplaires, le manuel sera disponible dans les bibliothèques universitaires, mais aussi remis aux acteurs sociopolitiques, « parce que le manuel a un caractère éducatif », souligne Gaoussou Dagnoko, le Coordinateur du projet. Conçu comme un outil pédagogique, il présente de façon accessible mais rigoureuse les principes, acteurs, outils et réformes en matière de gestion financière, établissant les liens entre corruption et mauvaise gouvernance et proposant des solutions pour mieux prévenir ce fléau.

Une lutte biaisée ?

« La lutte contre la corruption ne se fait pas dans les règles de l’art depuis 2021 », estime pour sa part Moussa Touré, membre du Réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière (RAMLCDF). Il déplore une lutte sélective, entachée de non respect des procédures et parfois perçue comme instrumentalisée.

Chaque année, le Vérificateur général révèle des irrégularités de plusieurs milliards de francs CFA dans la gestion publique. Pourtant, malgré les dénonciations et l’existence de mécanismes institutionnels, le phénomène persiste. Le manuel identifie notamment l’insuffisance de la volonté politique et un manque de coordination entre structures comme obstacles majeurs à la lutte.

Le rapport 2023 de l’OCLEI souligne aussi la faiblesse des déclarations de biens. Ainsi, sur 151 responsables centraux répartis entre 29 ministères, seuls 7 ont déposé leur déclaration en 2023 (soit 4,64%, contre 3,6% en 2022 et 15,23% en 2021), illustrant le long chemin qui reste à parcourir pour renforcer la transparence et la reddition des comptes au Mali.

Fatoumata Maguiraga

Attaques terroristes en hausse : Le Mali étranglé sur ses routes

Depuis un certain temps, les attaques terroristes se multiplient au Mali, ciblant de plus en plus délibérément les principales routes, bureaux des douanes et infrastructures économiques vitales. Cette stratégie d’asphyxie économique et logistique menace l’approvisionnement du pays et fragilise ses régions les plus exposées.

Le 1er juillet 2025 restera gravé dans la mémoire des Maliens comme un jour où plusieurs routes stratégiques ont été piégées. Dès l’aube, des combattants armés, se réclamant de la filiale sahélienne d’Al-Qaïda, ont attaqué simultanément plusieurs points dans la région de Kayes. Il s’agit entre autres du poste frontalier de Diboli sur la RN1, de la douane de Gogui sur la RN3, ainsi que de Nioro du Sahel, de Diéma, de Bafoulabé et de sites industriels à Gangontéry, Karaga et Gouroundapé. Selon l’UNHCR, cette violence s’inscrit dans une escalade inquiétante. L’agence onusienne relève que 242 incidents sécuritaires ont été enregistrés à Kayes au premier semestre 2025, contre 46 en 2024, faisant 222 victimes civiles. À Sikasso, Ségou et Tombouctou, les chiffres sont tout aussi sombres avec respectivement 194, 736 et 394 victimes civiles, totalisant au moins 1 546 morts ou blessés dans ces quatre régions en six mois.

Quand les routes deviennent des cibles

Le choix des cibles est stratégique. Pour le chercheur Bréhima Ely Dicko, cette stratégie vise également à asphyxier l’économie nationale en contrôlant les principaux axes routiers, en imposant des taxes et des blocus et en instaurant la peur pour contraindre les communautés locales à se soumettre.

Le Mali, pays enclavé, dépend de ses frontières terrestres pour ses importations. La RN1, reliant Bamako à Dakar via Diboli, assure près de 30% des importations terrestres, avec près de 39 milliards de francs CFA de recettes en 2024. La RN3, par Gogui vers Nouakchott, a rapporté 48 milliards de francs CFA en 2023. Ces deux axes traversent Kayes, qui concentre plus de 40% du trafic terrestre malien. Ulf Laessing, de la Fondation Konrad Adenauer, le souligne : « la région frontalière avec le Sénégal est une porte d’entrée majeure pour le commerce et les importations depuis Dakar, longtemps stable, aujourd’hui vulnérable ».

Près de 4 500 camions traversent la frontière à Diboli chaque mois, acheminant carburants, céréales, ciment et produits de première nécessité. Après les attaques, l’Union des transporteurs routiers du Sénégal (UTRS) a suspendu les trajets vers le Mali dès le 3 juillet, pour protéger la sécurité des chauffeurs. Ce corridor Dakar – Bamako, avec environ 400 camions par jour et 2,7 millions de tonnes de marchandises annuelles, représente plus de 60% du tonnage régional. Cette paralysie menace importations, exportations et plusieurs milliers d’emplois sénégalais liés au fret.

Par ailleurs, le 1er juillet, les assaillants ont aussi incendié trois sites industriels : la Carrières et Chaux du Mali (CCM) à Karaga, la cimenterie Diamond Cement Mali (DCM‑SA) à Gangontéry et l’usine Stones à Gouroundapé. Ces entreprises, situées sur la RN22, exportent vers le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Burkina Faso. Leur destruction prive des centaines de familles de revenus et paralyse des secteurs clés. Quatre expatriés – trois Indiens et un Chinois – ont été enlevés. Des villageois affirmaient que la présence des assaillants avait été signalée plusieurs semaines auparavant.

Des voix étouffées sous les balles

Pour les habitants, la peur est quotidienne. Kayes, Sikasso, Ségou et Tombouctou ne sont pas que des zones de passage : ce sont les poumons économiques du pays. Entre janvier et mars 2025, près de 2 000 écoles ont été fermées pour raisons de sécurité, privant d’éducation un grand nombre d’enfants dans les zones de Kayes et Ségou.

À Sikasso, la RN7 et les routes vers la Guinée assurent l’importation de pétrole et de denrées. En 2023, la Côte d’Ivoire a exporté pour 1,59 milliard de dollars vers le Mali, majoritairement via Sikasso. Plus à l’ouest, le poste frontalier de Kouremalé, à la frontière guinéenne, est un point important pour l’approvisionnement en produits agricoles et manufacturés depuis le port de Conakry. Fréquenté par des milliers de camions chaque mois, il reste sous pression sécuritaire à cause de trafics et de violences dans la zone de Kangaba.

À Ségou, les axes vers le Burkina Faso, notamment Bobo Dioulasso et Ouagadougou, sont vitaux. Tombouctou ouvre vers l’Algérie, avec un commerce informel estimé entre 30 et 85 millions de dollars par an. À l’est, la région de Ménaka, malgré son instabilité chronique, est une porte vers le Niger. Elle sert de passage pour convois humanitaires, bétail, carburant et médicaments, mais est aussi l’un des corridors les plus dangereux, sous la menace constante du JNIM et de l’EIGS.

Arthur Banga, chercheur ivoirien, analyse : « ces attaques sont plus qu’une démonstration de force, elles envoient un message politique au pouvoir malien en ciblant des symboles économiques et militaires ».

Une stratégie d’asphyxie

Les conséquences sont déjà visibles : prix en hausse, ruptures d’approvisionnement, pertes douanières, destruction des infrastructures et exode des populations. Selon Bréhima Ely Dicko, cette stratégie s’inscrit dans une logique insidieuse d’occupation de l’espace par étapes, depuis le Nord, vers le Centre, puis l’Ouest et le Sud, visant à pousser les populations à tourner le dos à l’État et à conclure des « pactes de reddition » avec les groupes armés, qui imposent ensuite leur propre gouvernance et prélèvent la zakat.

En juin 2025, le PAM relevait une augmentation de 26% du prix du mil à Kayes et Tombouctou. Les douanes perdent des milliards et les transporteurs désertent les routes. Selon la Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) de juin 2025, 402 167 personnes déplacées internes (PDI) étaient recensées, dont 58% d’enfants et 38% d’adultes, majoritairement dans les régions les plus touchées par l’insécurité : Gao, Ménaka, Mopti, Bandiagara, Ségou et Tombouctou.

La FAO signale une hausse des prix du mil et du sorgho entre 15% et 30% entre janvier et mai 2025. OCHA rapporte que des centaines de tonnes de marchandises sont bloquées aux frontières suite aux attaques.

Bakary Samb, Directeur du Timbuktu Institute, explique : « le JNIM a accru ses activités dans la région de Kayes, infiltrant illégalement des secteurs économiques clés pour faciliter le mouvement de ses affiliés vers la Mauritanie et le Sénégal ». Il estime que ces attaques s’inscrivent dans une stratégie visant à isoler Bamako et à étendre l’influence jihadiste vers l’ouest.

Quand le pays suffoque

Pourtant, Kayes incarne le paradoxe malien. Générant plus de 800 milliards de francs CFA d’or en 2024 et couvrant 40% des besoins électriques grâce à ses barrages, Kayes connaît également un taux de pauvreté de 71% et un chômage des jeunes dépassant 60%. Dans ce contexte, les routes du Mali sont devenues des lignes de front. Les convois humanitaires doivent être escortés, les commerçants hésitent et les villages se vident.

La FAO estime que 1,52 million de personnes souffriront d’insécurité alimentaire à Ménaka pendant la saison sèche, dont environ 2 600 en phase « catastrophe ». Pour beaucoup, la stratégie du JNIM consiste à frapper les artères vitales du pays pour le paralyser.

Dicko note aussi que les groupes n’ont pas besoin de rester en permanence dans les villes. Ils maintiennent leur emprise grâce à des indicateurs, aux marchés hebdomadaires et à la peur qu’ils inspirent, tout en infiltrant les activités économiques locales et en se présentant comme une alternative à l’État.

Perspectives

Face à cette menace, experts et populations s’accordent à reconnaître que la seule réponse militaire ne suffira pas. Il faut sécuriser les axes, reconstruire, mais aussi engager des réformes sociales et économiques. Pour Bakary Samb, « ces routes ne sont pas seulement des axes économiques, ce sont des lignes de vie pour les populations ». Ulf Laessing avertit : « la stabilité de ces corridors est la clé pour éviter une paralysie économique. » Arthur Banga conclut : « ces attaques sont autant un défi militaire qu’un défi politique ».

Selon Bréhima Ely Dicko, l’objectif ultime est d’instaurer une forme de califat local, avec une gouvernance islamique et des qadis chargés de rendre la justice, remplaçant progressivement l’État malien. Un chef de village de la région déclarait : « on ne peut pas vivre sans ces routes. Les terroristes le savent mieux que nous ». Un avertissement que le pays ne peut plus ignorer.

MD

Nouvelle offre Canal+ Mali : Netflix désormais accessible via les abonnements

Canal+ Mali a organisé une conférence de presse ce jeudi 10 juillet 2025 pour mettre en lumière ses dernières offres, notamment l’accès à la plateforme de streaming Netflix, désormais intégrée dans ses différentes formules.

Depuis le 7 juillet 2025, les abonnés Canal+ au Mali peuvent accéder à l’offre de contenus de Netflix via leur abonnement, bénéficiant ainsi d’une expérience utilisateur simplifiée et d’un accès illimité à un catalogue de contenus.

Pour célébrer ses abonnés de la meilleure manière, Canal+ Mali lance également une nouvelle version de sa formule « Tout Canal+ », qui réunit, en plus de tout le catalogue de Netflix, plus de 400 chaînes, radios et services, y compris toutes les chaînes Canal+ et toutes les chaînes de l’option DStv English Plus, dont 4 chaînes SuperSport.

Cette nouvelle formule Tout Canal+ enrichie est désormais disponible au tarif de 25 000 FCFA au lieu de 40 000 FCFA, soit une réduction de 15 000 FCFA. « Quelqu’un qui payait 40 000 FCFA, plus par exemple notre option à 2 000 FCFA et prenait Netflix à 8 000 FCFA, se retrouvait à payer quasiment 50 000 FCFA par mois. Aujourd’hui, avec le nouveau Tout Canal+, il ne paiera que 25 000 FCFA, donc à moitié prix », a expliqué Yaye Sidibé, Directrice des ventes de Canal+ Mali.

En plus de la nouvelle formule Tout Canal+, les autres abonnés Canal+ qui souhaiteraient souscrire à Netflix pourront également le faire via une option additionnelle à 3 000 FCFA dans leurs différentes offres, dès la formule Access à 5 000 FCFA.

« La venue de Netflix sur Canal+ est une très bonne chose pour nous, les clients. Maintenant, nous y aurons accès plus facilement via le décodeur Canal à 25 000 FCFA, alors que l’offre Tout Canal était à 40 000 FCFA », s’est réjoui Ibrahima Ba, client de Canal+ Mali.

Bien qu’avec le décodeur HD classique, les abonnés puissent avoir accès à Netflix à travers l’offre Canal+ et accéder aux contenus sur d’autres supports, Canal+ met également à leur disposition le nouveau décodeur connecté à partir de 10 000 FCFA, avec Netflix intégré et donnant accès à un catalogue de plus de 50 000 contenus.

« Le décodeur connecté donne l’avantage d’avoir accès à tous les contenus via internet. C’est comme l’application Canal+ où c’est le client qui décide quand et où suivre un programme. Même en cas d’intempéries, il n’y a pas de rupture des images », a souligné Yacouba Diallo, Responsable Marketing et Réabonnement de Canal+ Mali.

Fondée il y a 40 ans en tant que chaîne de télévision française payante, Canal+ est aujourd’hui un groupe de médias et de divertissement mondial. Le groupe compte 26,9 millions d’abonnés à travers le monde, avec plus de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur ses plateformes de streaming vidéo.

Netflix, avec plus de 300 millions d’utilisateurs payants dans plus de 190 pays, profite de séries, films et jeux dans une multitude de genres et de langues, et est l’un des leaders mondiaux du divertissement.

Mohamed Kenouvi

Bamako : les États-Unis et le Mali réaffirment leur amitié et leur volonté de dialogue

À l’occasion du 249ᵉ anniversaire de l’indépendance des États-Unis, l’ambassade américaine à Bamako a organisé, le mardi 8 juillet 2025, une réception officielle qui a réuni diplomates, membres du gouvernement malien et partenaires économiques et culturels. La soirée, marquée par un climat de convivialité et de franchise, a permis à l’ambassadrice Rachna Sachdeva Korhonen et au ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, d’échanger avec la presse sur l’état et l’avenir des relations bilatérales.

Canal+ Mali offre un forage et des kits scolaires aux élèves de Sibiribougou

L’école fondamentale de Sibiribougou, en commune IV du district de Bamako, dispose désormais d’un forage autonome grâce à Canal+ Mali, qui a également remis une centaine de kits scolaires aux élèves, soulignant ainsi son engagement citoyen et éducatif.

Procès de l’avion présidentiel et des équipements militaires : Mahamadou Camara acquitté, Bouaré Fily Sissoko condamnée à dix ans de prison

La Cour d’assises de Bamako a rendu, ce mardi 8 juillet, son verdict dans le très médiatisé dossier du Boeing présidentiel et des équipements militaires, mettant un terme à une procédure qui aura tenu le pays en haleine pendant près de deux ans.

L’ancienne ministre de l’Économie et des Finances, Bouaré Fily Sissoko, a été condamnée à dix ans de prison ferme et à une amende de 500 000 francs CFA pour malversations liées à l’acquisition de l’avion présidentiel et d’équipements militaires, pour un montant total dépassant 88 milliards de francs CFA. À ses côtés, le colonel-major Nouhoum Dabitao a écopé de sept ans d’emprisonnement assortis d’une amende de 300 000 francs CFA.

En revanche, l’ancien ministre de la Communication, Mahamadou Camara, ainsi que le général Moustapha Drabo, ont été relaxés. Le tribunal a estimé que les preuves à leur encontre n’étaient pas suffisantes pour les condamner, malgré leur mise en cause initiale. Cinq autres accusés, toujours recherchés à l’étranger, ont été jugés par contumace.

Ce procès emblématique avait été émaillé de nombreux incidents et reports, notamment pour raisons médicales, et avait été relancé en juin dernier après plusieurs mois d’interruption. Le ministère public avait alors promis une justice « transparente » dans ce dossier symbolique de la lutte contre la corruption.

Le verdict de ce 8 juillet vient clore ce feuilleton judiciaire commencé en novembre 2023, déjà marqué par le décès en détention de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et par des mandats d’arrêt toujours en cours contre plusieurs coaccusés.

Clôture du Symposium du NIMD : Quatre nouvelles promotions d’Alumni prêtes à agir pour le Mali Kura

La première édition du Symposium des Alumni du NIMD Mali s’est achevée le 5 juillet 2025 par la cérémonie de sortie des quatre dernières promotions des Écoles citoyennes. Un moment d’émotion et d’engagement renouvelé pour ces jeunes désormais appelés à contribuer activement à la refondation du pays.

AES : la session des chefs d’État reportée à décembre 2025

Initialement prévue en juillet 2025 à Bamako, la deuxième session du Collège des Chefs d’État de la Confédération des États du Sahel se tiendra finalement en décembre.

L’annonce a été faite le 4 juillet par le Général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition malienne et président en exercice de la Confédération, à l’issue de consultations avec ses homologues le Capitaine Ibrahim Traoré et le Général Abdourahamane Tiani.

Ce report intervient un an après la création officielle de la Confédération le 6 juillet 2024 à Niamey, où les trois chefs d’État avaient signé les textes fondateurs, désigné le général Goïta à sa présidence et fixé la feuille de route.

Depuis lors, plusieurs initiatives ont marqué son mandat : le lancement officiel du passeport biométrique commun en janvier 2025, la présentation à Bamako le 12 mai 2025 de l’hymne confédéral intitulé « La Confédérale » et de la devise, la confirmation le 17 septembre 2024 de la création d’une banque d’investissement et d’un fonds de stabilisation pour financer les infrastructures et la planification d’une force militaire conjointe de cinq mille hommes annoncée début 2025 pour sécuriser les zones frontalières. Du 21 au 28 juin 2025, Bamako a accueilli la première édition des Jeux de l’AES, réunissant des délégations sportives des trois pays.

Ce report survient alors que le Conseil national de Transition du Mali a adopté, le 3 juillet 2025, en clôture de sa session ordinaire, la révision de la charte de la Transition accordant au Général Assimi Goïta un mandat présidentiel de cinq ans renouvelable jusqu’à la pacification du pays et l’érigeant au rang de président de la République, alignant ainsi le Mali sur le Burkina Faso et le Niger qui avaient déjà pris cette orientation institutionnelle.

Cette décision intervient aussi dans un climat marqué par une intensification des attaques armées visant les trois pays, renforçant les enjeux sécuritaires qui devraient figurer en bonne place lors de la session de décembre.

Accord de paix entre RDC et Rwanda : L’espoir sous haute vigilance

Signé à Washington fin juin 2025, l’accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda marque une avancée diplomatique majeure. Mais, derrière l’engagement affiché, les cicatrices des conflits passés, la méfiance mutuelle et les intérêts croisés rendent l’avenir incertain. Selon le HCR, plus de 118 500 personnes ont fui l’est de la RDC depuis janvier 2025, s’ajoutant aux 6,7 millions de déplacés internes recensés dans le pays.

Le texte prévoit le respect mutuel de l’intégrité territoriale, la neutralisation du FDLR par Kinshasa et le désengagement militaire rwandais de l’est congolais. Le FDLR compterait encore entre 1 000 et 1 500 combattants actifs dans les Kivu, selon une estimation de l’ONU datant de décembre 2024, ce qui complique toute neutralisation effective. Pour autant, ce texte institue un Mécanisme conjoint de sécurité incluant les États-Unis, le Qatar et l’Union africaine, pour superviser les engagements sous 90 jours. Le plan d’action, issu du « CONOPS » d’octobre 2024, fixe quatre phases, à savoir le désengagement, la démobilisation, l’évaluation et la stabilisation. Le retour volontaire des réfugiés et un cadre économique régional complètent l’ensemble.

Mais l’accord n’aborde pas directement le cas du M23, groupe rebelle au cœur des violences actuelles. Kigali nie tout lien avec lui, malgré des preuves documentées par l’ONU. Pour Kinshasa, ce silence est une faille majeure. « On ne peut pas traiter un abcès en contournant la plaie », glisse un diplomate congolais. Faute de dialogue direct avec les groupes armés, le risque de reprise des hostilités demeure élevé.

Ce n’est pas le premier accord entre les deux pays. De Pretoria (2002) à Addis-Abeba (2013), plusieurs engagements ont échoué faute d’application réelle. Le contexte sécuritaire a certes changé, mais la méfiance est tenace. « La paix ne se décrète pas, elle se construit avec du courage politique », rappelle un responsable de l’Union africaine.

Les États-Unis, très présents dans la négociation, ne cachent pas leurs intérêts. Ils cherchent à contenir le FDLR, classé comme groupe d’extrême dangerosité, et sécuriser l’accès aux minerais critiques dont regorge le sous-sol congolais. Le cobalt, le coltan et le lithium sont devenus des ressources stratégiques pour les industries occidentales.

Cet accord fait écho aux tensions entre États voisins au Sahel : Mali et Algérie, Niger et Bénin, Burkina Faso et Côte d’Ivoire. Le même syndrome de défiance bilatérale menace la stabilité régionale.

Accès à l’eau : Un levier de croissance structurant pour le Mali

Le Mali vient de faire un pas majeur dans la sécurisation de l’accès à l’eau potable, un enjeu économique et social important. Le projet d’appui à la sécurité de l’eau, financé à hauteur de 100 millions USD (environ 60 milliards de FCFA) par l’Association internationale de développement (IDA), a récemment été approuvé par le Conseil national de transition.

Ce financement servira à moderniser les infrastructures hydriques dans six grandes villes, dont la capitale Bamako, Mopti, San, Ouélessébougou, Dioïla et Bafoulabé.

À Bamako, l’accent sera mis sur le renforcement du système d’approvisionnement en eau, avec la construction de nouvelles stations de pompage, d’un château d’eau de 2 000 m³ et la modernisation des réseaux existants. Ce projet ambitieux prévoit également la production de 24 400 m³ d’eau par jour pour les villes secondaires. Un réservoir semi-enterré de 1 000 m³ et des bornes fontaines seront installés afin de garantir l’accès à l’eau pour une population croissante, notamment en milieu urbain et rural.

Le projet vise directement 500 000 personnes, dont près de 50% de femmes et 19% de jeunes, apportant une réponse significative à la demande en eau potable. Il aura également des retombées positives pour les 227 000 bénéficiaires d’un service de base en eau, tout en améliorant la qualité de service pour environ 270 000 personnes supplémentaires. En outre, des actions de restauration des écosystèmes touchant les bassins hydrographiques des fleuves Niger et Sénégal bénéficieront à 30 000 personnes vivant en zone rurale.

D’un point de vue économique, le projet affiche des indicateurs positifs. Le taux de rentabilité interne (TRI) atteint 11,3%, avec une valeur actuelle nette (VAN) de 44,9 millions USD. Les bénéfices attendus pour la productivité agricole et l’emploi sont considérables, notamment pour les femmes, qui représentent une part importante de la population bénéficiaire. L’amélioration de l’approvisionnement en eau permettra également de renforcer la stabilité économique, en réduisant les coûts liés aux pénuries et aux pertes d’eau.

Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs de Vision 2063 du Mali, visant à stabiliser les finances publiques et à stimuler la croissance économique. Il représente un levier majeur pour assurer l’accès universel à l’eau potable et pour soutenir le développement durable du pays à long terme. Le Mali montre ainsi qu’il peut se saisir des défis du climat et de l’eau pour construire une économie plus résiliente, inclusive et prospère.

3ème Semaine artistique et culturelle de Mopti : L’art comme vecteur de cohésion sociale

Du 23 au 29 juin 2025, la Venise malienne, Mopti, a accueilli la troisième édition de sa Semaine artistique et culturelle. Organisé par la Commune urbaine avec le soutien du centre Sudu Baba, l’événement s’est déroulé sur le thème « La culture comme moteur de résilience et d’autonomisation des femmes en période de conflit », dans le cadre de l’Année de la Culture 2025.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité du succès enregistré lors de la Biennale artistique et culturelle de Mopti, tenue en juillet 2023, qui avait attiré près de 10 000 participants, confirmant définitivement Mopti comme pôle culturel de référence au Mali.

Cette édition 2025 a rassemblé environ 15 000 visiteurs, selon les estimations de la mairie de Mopti. Une mobilisation notable pour une ville de quelque 330 000 habitants en 2024.

La programmation offrait un large éventail d’activités telles que des concerts, des expositions artisanales, des projections photographiques, des ateliers de cohésion sociale, des défilés de mode traditionnelle et des concours inter-quartiers. Le quartier Komogeul a remporté le premier prix, doté de 200 000 francs CFA, suivi de Bougoufié et de Toguel.

La cérémonie d’ouverture, organisée le 26 juin au Centre d’architecture en terre, a été présidée par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé. Le Général Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, s’est joint à l’événement après son arrivée le lendemain. À cette occasion, l’Orchestre Kanaga a proposé une prestation saluée par le public, tandis que le groupe Abarbarbahaye a animé la soirée du lancement, le 23 juin.

Le concert de clôture, le 29 juin, a été assuré par la chanteuse engagée Hawa Maiga, qui a interprété un répertoire centré sur les droits des femmes. Un artisan présent a partagé : « cette semaine m’a redonné espoir et clientèle, après des mois très difficiles ». Cette citation reflète l’impact social de la manifestation.

Au cours de la cérémonie finale, le ministre Mamou Daffé a affirmé que Mopti « devient l’épicentre de la culture malienne », remerciant le Général Wagué pour son soutien actif. L’événement réunissait ministres, autorités administratives, politiques et coutumières.

L’organisation était pilotée par la mairie de Mopti, le Conseil de cercle et le centre Sudu Baba. La manifestation a renforcé le dialogue communautaire au sein d’une région confrontée à des défis sécuritaires. Elle démontre que la culture constitue un levier concret pour la paix, la cohésion sociale et la résilience régionale.

Coupe du monde de Basket U19 2025 : Le Mali s’arrête en huitièmes

Le Mali a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du monde U19 de basketball masculin, qui se déroule en Suisse du 28 juin au 7 juillet 2025. Avec une seule victoire en quatre rencontres, les Aiglons se contentent de finir le tournoi avec un classement honorable.

Les Aiglons avaient pourtant bien entamé la compétition dans le groupe A, aux côtés de la Serbie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Argentine. Pour leur premier match, le 28 juin, ils ont battu la Serbie sur le fil, dans un match très disputé jusqu’à la dernière seconde, 72 – 70. Cette victoire serrée a révélé la détermination de l’équipe, avec un Sékou Bagayoko impressionnant à la mène et un collectif solide, notamment au rebond.

Lors du deuxième match, le 29 juin, le Mali a affronté la Nouvelle-Zélande. Moins efficaces offensivement, les Aiglons se sont inclinés 73 – 50. Malgré un double-double de Youssouf Traoré (11 points, 10 rebonds) et la créativité d’Ibrahim Doumbia (6 passes décisives), l’équipe a souffert face à l’adresse extérieure des Néo-Zélandais.

Les Aiglons ont bouclé la phase de poules sur une nouvelle défaite le 1er juillet contre l’Argentine. Ils ont perdu 77 -6 6, dominés physiquement et techniquement par des Argentins bien organisés. Ce revers place le Mali à la 3ème place de son groupe, avec un bilan d’une victoire et de deux défaites.

Rêve brisé

Malgré ces deux défaites, le Mali s’est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à un format qui qualifie les quatre équipes de chaque groupe. Mais en huitièmes de finale le 2 juillet 2025 face au Canada, un adversaire redoutable avec des prospects évoluant en NCAA et qui a terminé 2ème du groupe B derrière l’Allemagne, les Aiglons n’ont pas pu rehausser leur niveau de jeu.

Après avoir remporté le premier quart-temps sur le fil (17 – 15), les protégés du technicien Moussa Cissé ont été dominés tout le reste du match, s’inclinant à l’arrivée 100 à 75.

Avec cette élimination, les Aiglons voient leur rêve de faire au moins aussi bien que leurs prédécesseurs, Vice-champions du monde en 2019 après une finale perdue face aux États-Unis, s’envoler.

Pour la suite de la compétition, ils disputeront des matchs de classement qui détermineront le classement final de chaque pays participant.

Mohamed Kenouvi

Faisons la part des choses

Le mercredi 2 juillet 2025, une scène dérangeante s’est produite au marché à bétail de Djicoroni Coura, en périphérie bamakoise. Des agents d’une société privée de gardiennage y ont mené une descente, prétendant sécuriser les lieux au nom de l’État, après les attaques terroristes meurtrières du 1er juillet. Pourtant, ce marché ne figurait pas parmi ceux officiellement visés par les mesures post-attentats de septembre 2024 et ces agents n’étaient mandatés par aucune autorité légitime.

Au Mali, la loi n°96‑020, modifiée en 2017, et son décret d’application interdisent explicitement à toute société privée de sécurité d’exercer des missions de police ou de contrôle public. Ces entreprises, même agréées, n’ont ni pouvoir de fouille ni droit d’interpellation. L’intervention de civils armés non habilités dans un contexte post-attentat peut semer la confusion, créer des amalgames et parfois aggraver la situation.

Ce n’est malheureusement pas un cas isolé. Après chaque attaque, certaines personnes s’improvisent justicières, altèrent des scènes de crime ou, pire, accusent à tort. Pourtant, des numéros verts sont disponibles pour alerter les forces de défense et de sécurité, les seules compétentes pour intervenir. À Bamako, l’argument de l’isolement ou de défaut de réseau ne tient pas.

Le témoignage d’un internaute évoque à juste titre le danger de ces réactions irréfléchies. La foule, la colère ou la rumeur ne doivent jamais dicter la conduite. L’émotion ne peut supplanter la loi. Trop souvent, des innocents en paient le prix, pendant que les véritables auteurs disparaissent.

Faire face au terrorisme, c’est aussi refuser la confusion et respecter les procédures. Il en va de la crédibilité de l’État, de la sécurité collective et des droits fondamentaux de chaque citoyen. Le civisme, ce n’est pas l’instinct. C’est la maîtrise.

Ada Diawara : « Le citoyen doit dénoncer toutes les pratiques corruptives »

La lutte contre la corruption est l’un des chantiers phares de la transition depuis quelques années. Dans cet entretien, Mme Ada Diawara, Vice-présidente de la Coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté (COSCLCCP), aborde les avancées enregistrées. Propos recueillis par Mohamed Kenouvi

Quel état des lieux général peut-on dresser de la corruption au Mali ?

Je peux dire que des efforts ont vraiment été faits, tant de la part de l’État que de la société civile. Dix ans en arrière, on ne pouvait pas parler de dénonciations. La lutte contre la corruption était même un tabou. Mais aujourd’hui on en parle. Dans l’année, il y a des journées dédiées à la lutte contre la corruption, notamment le 11 juillet, qui est la Journée africaine de lutte contre la corruption et le 9 décembre, la Journée mondiale. Ce sont des occasions pour les organisations de la société civile et les structures étatiques de diffuser l’information sur la lutte contre la corruption, ses causes et ses conséquences sur la population, ainsi que sur le développement durable du pays. Auparavant, ce n’était pas évident.

Êtes-vous satisfaite des différentes réformes dans la lutte contre la corruption ces dernières années ?

Je salue la mise en œuvre de plusieurs réformes, telles que la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et le renforcement de nombreuses structures de lutte contre la corruption. Toutes ces structures travaillent et font des rapports, mais ce ne sont pas des structures de répression. La seule structure de répression reste la justice.

Quel est le rôle des organisations de la société civile dans la prévention et la lutte contre la corruption ?

Le rôle de la société civile a toujours été d’informer et de former la population sur ses droits et devoirs, ainsi que sur la manière dont les gens doivent se comporter face à des pratiques corruptives. Le citoyen doit prendre sa destinée en main en dénonçant toutes les pratiques corruptives à son égard et celles qui freinent le développement de la communauté. Aujourd’hui, nous sommes parvenus à sensibiliser près d’un million de personnes avec un seul projet de la coalition, qui est le projet Kenekanko, une plateforme dédiée à la dénonciation, mise en œuvre dans toutes les régions du Mali, en plus du District de Bamako.

La plateforme Kenekanko a-t-elle donné des résultats encourageants dans la lutte ?

Elle a permis de recueillir plusieurs dénonciations, à travers des images et des données. Nous avons créé des Comités de veille et des Comités de contrôle citoyen de l’action publique (CCAP) dans de nombreuses localités. Chaque communauté doit suivre les investissements qui arrivent et les projets auxquels ils sont destinés. Avec les CCAP, les détournements de fonds peuvent diminuer. C’est pourquoi nous exhortons chaque commune à avoir ces Comités. Au niveau de la Coalition, c’est notre outil phare de lutte contre la corruption.

Charte pour la paix : Espoirs et défis après la finalisation

Après des mois de consultations nationales, la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale sera remise au Président de la Transition dans les prochains jours. Considérée comme un texte fondateur pour la cohésion nationale, elle suscite cependant des interrogations sur sa mise en œuvre et son impact réel sur la paix au Mali.

Le projet de Charte nationale pour la paix et la réconciliation sera remis au Général Assimi Goïta, Président de la Transition, courant ce mois de juillet selon nos informations. La Commission chargée de son élaboration a achevé ses travaux le 30 juin 2025, après une dernière séance plénière le 27 juin pour décider de certains détails relatifs à la cérémonie officielle de remise.

Ce texte, présenté comme un instrument majeur de stabilisation, ambitionne d’instaurer un climat de confiance entre les communautés et de réparer les fractures sociales héritées de la crise qui frappe le Mali depuis 2012, tout en garantissant justice et équité pour les victimes.

Structuré en 16 titres, 39 chapitres et 105 articles, le projet de Charte repose sur des valeurs fondamentales propres à la société malienne, telles que le respect des parents, l’amour de la patrie, le travail bien fait, le pardon, la solidarité et le vivre-ensemble.

Il vise à jeter les bases d’une paix durable, à renforcer la sécurité, à favoriser la cohésion nationale, à reconstruire le tissu social et met également l’accent sur l’éducation à la paix, la tolérance religieuse et le respect des différences culturelles.

Contrairement à l’Accord pour la paix et la réconciliation de 2015, souvent jugé inadapté et difficile à appliquer, cette nouvelle Charte se veut une alternative endogène portée par les Maliens eux-mêmes. Elle est appelée à devenir le nouveau socle de la politique de paix et de réconciliation, remplaçant ainsi l’ancien accord.

Un tournant pour la paix

Une fois remise au Chef de l’État, la Charte devrait être adoptée officiellement avant sa mise en œuvre effective. « Après cette étape, une véritable campagne de vulgarisation sera enclenchée pour que tous les Maliens, où qu’ils soient, puissent connaître la Charte dans ses moindres détails pour mieux l’expliquer à leur tour à leur niveau », confie un membre de la Commission de rédaction.

Pour certains observateurs, la Charte représentera une étape historique si elle est appliquée de façon inclusive, car elle pourra contribuer à réduire les tensions intercommunautaires, à restaurer la confiance entre l’État et les populations et à renforcer l’autorité de l’État dans les zones de crise.

« La Charte pour la paix et la réconciliation est une initiative à saluer. Elle peut servir de socle à un véritable contrat social basé sur la vérité, la justice et la réconciliation », affirme Ibrahim Sidibé, analyste politique.

Une mise en œuvre freinée ?

Quelques insuffisances sont cependant déjà pointées, notamment l’absence de mécanismes contraignants. La Charte est un texte d’orientation et non un instrument juridique à portée obligatoire, ce qui pourrait limiter son impact, à en croire certains analystes.

Le contexte sécuritaire reste également un obstacle majeur. Les attaques persistantes pourraient annihiler tous les efforts de paix si la sécurité n’est pas rétablie parallèlement. Comme le résume M. Sidibé, « aucune charte, aussi bonne soit-elle, ne pourra produire des résultats durables si l’État ne sécurise pas d’abord les zones où la réconciliation doit s’opérer ». Ce dernier déplore la persistance de l’insécurité, « malgré les efforts indéniables et la montée en puissance des FAMa ».

Enfin, la dissolution des partis politiques et la division que cette décision a entraînée parmi les Maliens, même si ces partis avaient été consultés dans l’élaboration du projet, risquent de fragiliser l’adhésion nationale autour du texte. De plus, les belligérants, à savoir les rebelles et les djihadistes, n’ont pas pris part aux concertations.

Dialogue permanent

La finalisation du projet de Charte nationale pour la paix et la réconciliation constitue un pas important vers la pacification du pays. Même si elle ne saurait, à elle seule, résoudre les crises multiples que traverse le Mali depuis plus d’une décennie, une mise en œuvre efficace pourrait tracer la voie vers une stabilisation durable. Toutefois, pour qu’elle porte ses fruits, les autorités devront relever certains défis, dont celui du dialogue permanent.

« L’État devra veiller à maintenir un dialogue permanent et inclusif avec l’ensemble des communautés, leaders religieux, politiques et acteurs armés, tout en évitant la politisation du texte, qui doit demeurer un instrument national au-dessus des intérêts partisans », souligne un observateur.

Symposium des Alumni du NIMD : Cap sur une jeunesse citoyenne et actrice du changement

Le Centre international de conférence de Bamako a abrité, ce jeudi 3 juillet 2025, la cérémonie d’ouverture de la première édition du Symposium des Alumni du NIMD Mali, placé sous le thème « Maliden Kura, Citoyen du monde et Acteur du changement ». Durant trois jours, plus de 1 000 participants échangeront sur la contribution des jeunes Alumni à la refondation du pays, à travers des panels, des expositions et des partages d’expériences.

Organisé par l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD), ce symposium vise à capitaliser les expériences de formation citoyenne, à renforcer le réseautage des Alumni venus de Bamako, Mopti et Sikasso, et à présenter leurs nombreuses initiatives en faveur du renouveau démocratique malien.

Depuis 2021, le programme PREFODEP du NIMD, financé par l’Union européenne, a en effet formé 860 jeunes femmes et hommes à la citoyenneté active à travers un curriculum de onze modules couvrant connaissances, compétences et valeurs démocratiques. Lors de son intervention, Thomas Eckert, Ambassadeur de l’Union européenne au Mali, a exprimé l’espoir que cette expérience commune du symposium serve de catalyseur pour les idées et les valeurs des Alumni.

Tijmen Rooseboom, Directeur exécutif du NIMD, s’est dit fier de voir ces jeunes devenir des acteurs du changement et de renouveau positif à travers la mise en œuvre de projets citoyens. « Les écoles de formation contribuent à ce changement en profondeur pour une construction collective de l’édifice démocratique », a-t-il souligné.

Pour Célia d’Almeida, Représentante pays du NIMD au Mali, « ce symposium est bien plus qu’une simple rencontre. Il est le symbole vivant d’une dynamique que nous avons entreprise depuis 2020. Il est aussi la preuve que la jeunesse malienne, dont certains désespèrent, est prête à s’engager, à prendre des initiatives et à devenir un moteur de changement partout où elle se trouve ». Elle a également salué la capacité d’action des Alumni qui, selon elle, montrent chaque jour qu’il est possible d’agir concrètement pour un Mali plus inclusif, plus démocratique et plus résilient.

Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a insisté sur l’importance de l’engagement des Alumni, estimant qu’ils doivent s’impliquer dans la gestion publique, en dénonçant la corruption et en promouvant la culture de la redevabilité.

La cérémonie d’ouverture du symposium a été suivie d’une conférence inaugurale articulée autour de deux communications phares. La première, animée par Dr Azizou Chabi Imorou, expert international et maître de conférences à l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin, portait sur les conditions de l’émergence d’un nouveau citoyen engagé. La seconde, assurée par le Professeur Ibrahim Iba N’diaye, a approfondi la réflexion sur le rôle des Alumni dans un Mali en refondation.

Cette première journée du symposium, qui se poursuivra jusqu’au 5 juillet, s’est clôturée par une visite des stands d’exposition des projets des Alumni, mettant en lumière des initiatives telles que « Vision Femme Mali », « Femmes Leaders Engagées pour le Développement », « Espace Djemu », « Drogue Kèlè Ton » ou encore le « Réseau d’Assistance et de Déradicalisation au Mali ».

Ces projets illustrent la dynamique impulsée par le PREFODEP, qui a permis aux Alumni d’agir dans divers domaines tels que la gouvernance locale, l’éducation, l’environnement et la santé.

Le NIMD, présent au Mali depuis 2002 et dans la région sahélienne depuis 2018, œuvre pour l’avènement d’une gouvernance démocratique pacifique, inclusive et représentative. À travers ses programmes Power of Dialogue (POD), PREFODEP et PREDIRE, il accompagne l’émergence de jeunes leaders porteurs de solutions pour un Mali en pleine refondation.

Mohamed Kenouvi

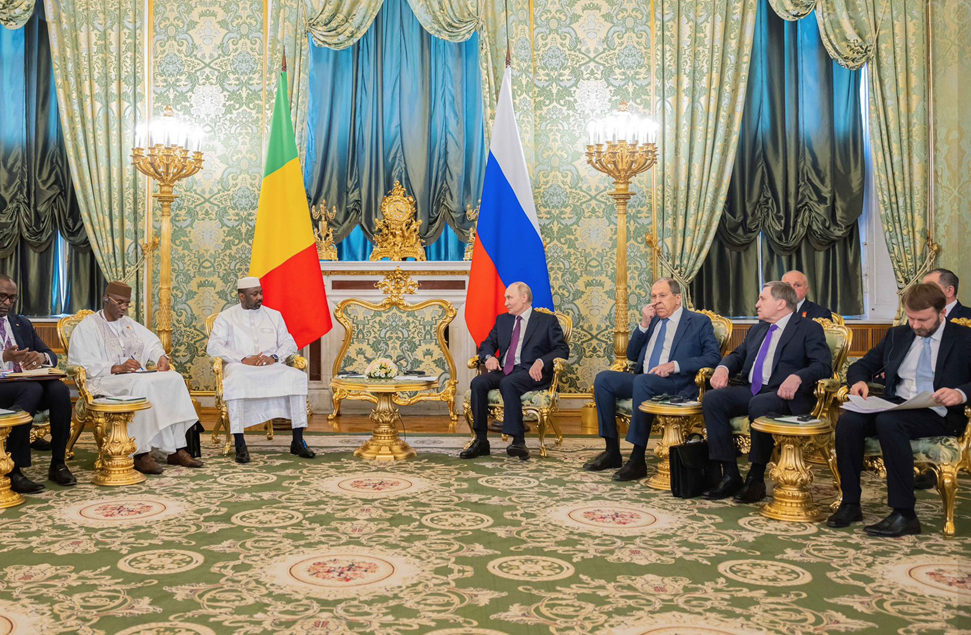

Mali – Russie : Une coopération stratégique

Du 21 au 26 juin 2025, le Président de la Transition, Assimi Goïta, a effectué une visite officielle en Russie. Le chef de l’État était accompagné de plusieurs membres du gouvernement pour cet évènement destiné à donner un nouvel élan à une coopération sécuritaire et économique déjà dynamique.

L’axe Bamako – Moscou amorce un nouveau tournant avec la visite de quatre jours effectuée par le Président Assimi Goïta en compagnie d’une dizaine de ministres. Pour la deuxième fois depuis son arrivée au pouvoir en 2021, le Président de la Transition s’est rendu en Russie. Après plus d’une décennie de crise, les nouvelles autorités maliennes ont fait le choix d’un partenariat stratégique avec le pays de Vladimir Poutine. Cette visite avait donc pour but, deux ans après la première, de « revisiter » ce partenariat, selon les termes du Président Goïta.

La défense et la sécurité, la coopération économique, l’enseignement supérieur, les mines, les transports et l’énergie ont été au centre des discussions entre les deux parties. À l’issue de cette visite, trois accords majeurs ont été signés.

Le premier concerne la création d’une commission intergouvernementale sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Ce cadre structurant vise à favoriser des projets à forte valeur ajoutée pour les deux pays. À terme, il pourrait permettre d’ouvrir le Mali à des investissements russes dans des secteurs clés du développement, donner accès aux technologies de pointe et renforcer la diplomatie multipolaire malienne.

Le deuxième accord porte sur le renforcement de la coopération sécuritaire et militaire. Fondé sur les principes de respect mutuel et de non-ingérence, il prévoit la formation, la fourniture d’équipements et un appui opérationnel pour soutenir les capacités nationales de défense et de sécurité. Il s’agit d’un axe central de la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme, dans un contexte de retrait des anciennes missions internationales et de pression persistante des groupes armés.

Le troisième accord concerne le nucléaire à but civil, en partenariat avec la société d’État russe Rosatom. Ce projet vise à répondre à la crise énergétique que traverse le Mali depuis 2022, en renforçant l’indépendance énergétique du pays, en réduisant la dépendance aux importations de combustibles et en favorisant l’industrialisation. Il prévoit la construction d’infrastructures, la formation de spécialistes maliens, la radioprotection et l’utilisation de radio-isotopes dans la médecine, l’agriculture et l’industrie.

Partenariat gagnant – gagnant

Jugé « modeste » par le Président russe Vladimir Poutine, le niveau des échanges commerciaux entre le Mali et la Russie est en croissance. En 2023, le Mali a reçu de la Russie 55 000 tonnes de blé, 60 000 tonnes d’hydrocarbures et 22 000 tonnes d’engrais, en plus de 25 000 tonnes de blé en janvier 2024.

Selon les autorités maliennes, les échanges ont représenté en 2023 près de 1,5 milliard de francs CFA, essentiellement consacrés à l’achat de matières premières russes, dont des hydrocarbures. En 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays ont même augmenté de 20% en un an, selon les autorités russes.

Une coopération universitaire en plein essor

La rupture avec les alliés traditionnel a offert une opportunité à la Russie pour renforcer sa relation dans d’autres domaines, notamment la coopération universitaire. Ainsi, suite à sa visite de juin 2025 en Russie, le Président de la Transition a confirmé l’augmentation du nombre de boursiers maliens en Russie, passé de 35 en 2023 à 290 en 2025. Cette dynamique contribuera à former une nouvelle génération de cadres et spécialistes capables d’accompagner les ambitions de développement du Mali.

Par ailleurs, le 16 juin 2025, le Président de la Transition a posé la première pierre de la toute première raffinerie d’or nationale à Sénou, codétenue à 62% par l’État malien et à 38% par le groupe russo-suisse Yadran. Cette installation, implantée sur 5 hectares, vise une capacité initiale de 100 tonnes par an, extensible à 200 tonnes, avec pour objectif de rapatrier les revenus annuels estimés à environ 275 milliards de francs CFA via l’exportation brute d’or non raffiné. Le site ambitionne une certification internationale (LBMA) pour s’imposer sur le marché mondial.

« Il est temps que l’or du Mali profite d’abord aux Maliens », a souligné le Président Assimi Goïta lors de la cérémonie de lancement, rappelant que ce projet répond à une exigence populaire de contrôle national sur les ressources naturelles.

Irek Salikhov, Président de Yadran, a précisé : « Cette raffinerie n’est pas seulement un outil industriel, mais aussi le symbole d’une coopération Sud – Sud ambitieuse et d’un véritable partenariat gagnant – gagnant entre la Russie et l’Afrique ».

À ce jour, aucune raffinerie d’or malienne ni russe en activité n’est certifiée LBMA. Les raffineries russes ont perdu leur accréditation en 2022, suite aux sanctions internationales, et la nouvelle raffinerie de Sénou, bien qu’ambitieuse, « vise la certification LBMA dans les prochaines années, mais doit d’abord démontrer sa capacité de production et sa conformité aux standards internationaux », précise un expert des questions minières.

Un expert du marché de l’or souligne : « la certification LBMA est un processus exigeant, qui nécessite au moins trois ans de production stable et des audits rigoureux. Le Mali a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir exporter de l’or raffiné reconnu sur le marché international ».

Ce projet s’ajoute à celui de la centrale solaire de Sanankoroba, dont les travaux ont été lancés en mai 2024. Ce champ solaire d’une capacité de 200 MW, pour un coût de plus de 120 milliards de francs CFA, doit contribuer à l’amélioration du mix énergétique malien. Sa mise en service est prévue pour fin 2025.

Un futur prometteur malgré les défis

Saluant une « coopération efficace et une confiance renouvelée », le Président Assimi Goïta s’est dit « satisfait » à l’issue de sa visite en Russie. D’autres projets, notamment dans le domaine énergétique, sont prévus et un cadre de suivi pour leur exécution sera mis en place, même si les détails sur ces futurs investissements restent à préciser.

En plus d’une coopération bilatérale qui a permis au Mali de s’équiper et de « retrouver une liberté d’action », la coopération avec la Russie s’étend désormais à l’Alliance des États du Sahel (AES). Outre les relations bilatérales entretenues par les pays membres avec la Russie, les enjeux du nouvel espace ont été abordés lors de la visite du Président Goïta, Président en exercice de la Confédération.

Après la création de l’Alliance, en septembre 2023, et l’annonce de la naissance de la Confédération, en juillet 2024, plusieurs projets structurants sont en discussion, dont la création d’une Banque de développement et d’une force unifiée de 5 000 hommes. La Banque de développement, bien qu’annoncée officiellement, est en voie d’opérationnalisation. Les États membres travaillent à la définition de ses statuts et à sa mise en place effective. De même, la force conjointe de 5 000 hommes est en cours de préparation. Ses modalités ont été validées et des opérations conjointes ont débuté, mais son déploiement complet reste à finaliser.

Un repositionnement stratégique assumé

Malgré les « difficultés », le partenariat avec la Russie est un « repositionnement stratégique », assumé par les autorités de Bamako depuis 2021. Un choix qui s’est manifesté par le renforcement des liens militaires et économiques entre Bamako et Moscou. Dès leur première rencontre en juillet 2023 lors du sommet Russie – Afrique à Saint-Pétersbourg, le Président russe avait fait du Mali l’un de ses partenaires-clés sur le continent, saluant l’indépendance stratégique de Bamako. Ou plutôt une « dépendance » envers un partenaire jugé plus respectueux par Bamako, rétorquent certains. Pour les autorités maliennes, c’est bien la réaffirmation d’un choix de partenaires multiples, pragmatiques, capables d’aider à répondre aux défis auxquels fait face le Mali.

CNT : 131 voix pour une transition de cinq ans renouvelable

Réuni en session plénière le 3 juillet 2025, le Conseil national de transition (CNT) du Mali a adopté à l’unanimité – 131 voix pour, aucune contre, aucune abstention – la révision de la Charte de la Transition. Ce vote entérine une série de réformes majeures annoncées lors du Conseil des ministres du 12 juin 2025, et aligne le pays sur les trajectoires similaires du Burkina Faso et du Niger, les deux autres membres de la Confédération AES.

La durée de la transition est désormais fixée à cinq ans, renouvelable autant de fois que nécessaire jusqu’à la pacification du territoire national. Le président de la Transition, les membres du gouvernement ainsi que ceux du CNT deviennent éligibles à la présidence de la République et aux élections générales. La Charte modifiée intègre la Constitution du 22 juillet 2023, et précise que cette dernière prévaut en cas de conflit d’interprétation.

Autre rupture notable c’est la suppression explicite du M5-RFP et des partis politiques, écartés du dispositif institutionnel transitoire. Cette reconfiguration politique officialise un modèle AES où la stabilité sécuritaire prime désormais sur les échéances électorales classiques. À travers cette charte amendée, le Mali adopte une architecture de pouvoir recentrée autour de l’actuelle transition, tout en ouvrant la voie à une éventuelle candidature du général Assimi Goïta.

États-Unis : dissolution de l’USAID officialisée le 1er juillet 2025

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a été officiellement dissoute le 1er juillet 2025, suite à une décision de l’administration Trump. Ses missions principales sont désormais transférées au département d’État, dirigé par le secrétaire d’État Marco Rubio.

Le 20 janvier, le président Trump avait signé l’Executive Order 14169, instituant un gel des aides étrangères pour soixante‑dix jours. Après un examen de six semaines, Rubio a annoncé en mars l’annulation d’environ 83 % des programmes gérés par l’USAID (5 200 sur 6 200), avec le reste réintégré sous la houlette du département d’État. Le gouvernement a licencié près de 94 % des effectifs (environ 10 000 emplois), laissant moins de 300 agents en place.

Conséquences anticipées

La décision a été vivement critiquée par les anciens présidents George W. Bush et Barack Obama, ainsi que par divers experts. Ils mettent en garde contre un risque létal, estimant que ces coupes pourraient provoquer environ 14 millions de décès supplémentaires d’ici 2030, particulièrement dans les pays en développement. Une étude publiée dans The Lancet évoque aussi un possible impact de 2,4 millions de décès par an.

Transition et avenir

Avec la suppression de son statut autonome, l’USAID n’est plus une agence indépendante depuis juillet 2025, et ses budgets, initialement proches de 40 milliards de dollars en 2023, relèvent désormais du département d’État. Rubio a déclaré que l’assistance américaine restera ciblée, orientée vers des pays autosuffisants via le commerce et l’investissement.

Guinée : la nouvelle Constitution remise au président Doumbouya suscite des débats

Le président de la Transition en Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a reçu fin juin le projet de nouvelle Constitution élaboré par le Conseil national de la Transition (CNT). Ce texte de 199 articles, remis officiellement lors d’une cérémonie à Conakry, doit être soumis à référendum le 21 septembre prochain.

Présenté par le président du CNT, Dansa Kourouma, le projet propose d’instaurer un mandat présidentiel de sept ans, renouvelable une seule fois, et définit les conditions de candidature à la magistrature suprême. Parmi ces conditions figurent la nationalité guinéenne, un âge compris entre 40 et 80 ans, la résidence en Guinée, la capacité physique et morale ainsi qu’une déclaration de patrimoine. Le texte prévoit également un retour à un scrutin présidentiel à deux tours.

Si les rédacteurs affirment que ce projet reflète le résultat de larges consultations et vise à restaurer un ordre constitutionnel durable, certains observateurs notent que certaines dispositions ont soulevé des interrogations. Des médias locaux et internationaux relèvent notamment que le mandat de sept ans, bien qu’encadré, pourrait ouvrir la voie à une candidature du général Doumbouya, malgré ses engagements initiaux à ne pas se présenter à l’issue de la transition.

Les principaux partis d’opposition, réunis au sein des Forces vives de Guinée, avaient déjà boycotté les consultations nationales en 2023, dénonçant un processus unilatéral et craignant une prolongation implicite de la transition. Ces formations politiques estiment que certaines dispositions du texte pourraient restreindre l’accès à la candidature pour les acteurs de l’opposition ou de la société civile, et risquent de compromettre l’inclusivité annoncée par les autorités de transition.

Le gouvernement, pour sa part, assure que le projet de Constitution sera soumis au peuple guinéen dans des conditions transparentes et équitables. Une Direction générale des élections a été mise en place pour superviser le référendum ainsi que les élections législatives et présidentielle prévues d’ici la fin de l’année.

La remise du texte marque une étape majeure dans le processus de transition, mais la controverse qu’il suscite souligne les attentes et les inquiétudes d’une partie de la classe politique et de la société civile quant à l’avenir démocratique du pays.

Côte d’Ivoire : mandat de dépôt pour Mamadou Hawa Gassama après propos offensants contre Ouattara

Mamadou Hawa Gassama, ancien député malien et membre du Conseil national de transition (CNT), a été arrêté début juillet à Séguéla, en Côte d’Ivoire, et placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour des propos tenus sur les réseaux sociaux jugés « discourtois et offensants » à l’encontre du président Alassane Ouattara.

Selon plusieurs témoignages, Gassama aurait posté des messages sur Facebook qualifiant le chef de l’État ivoirien de « tyran » et condamnant son régime, des contenus perçus comme incitant à la haine et à la déstabilisation. La justice ivoirienne a retenu contre lui des chefs d’outrage à l’autorité publique, incitation à la haine et atteinte à la sécurité de l’État.

Cadre juridique ivoirien

Le Code pénal de Côte d’Ivoire prévoit que quiconque offense publiquement ou outrage un chef d’État étranger encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 300 000 à 3 000 000 FCFA . Si l’offense est dirigée contre le président en personne, les mêmes peines s’appliquent . De plus, l’outrage envers les autorités publiques est passible d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 200 000 à 2 000 000 FCFA . Les accusations de « déstabilisation des institutions » pourraient constituer une infraction liée à la sûreté de l’État, pour laquelle la peine peut atteindre cinq ans de prison.

Précédent diplomatique

Ce dossier rappelle la longue crise diplomatique née de l’arrestation de 49 soldats ivoiriens en juillet 2022 à Bamako, jugés pour tentative de coup d’État. Condamnés à 20 ans, ils ont finalement été libérés en janvier 2023 après des négociations impliquant la junte malienne, la Côte d’Ivoire, la Cédéao et le Togo . Cette résolution pourrait servir de référence pour envisager un accord similaire dans le cas de Gassama, même si les circonstances sont différentes.

Audiovisuel: 109 autorisations attribuées à des radios, télévisions, un distributeur

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a publié le 2 juillet les résultats définitifs de l’appel à candidatures lancé le 19 mars pour attribuer des fréquences et autorisations aux services privés de communication audiovisuelle.

Cet appel a suscité un réel engouement, avec 138 dossiers déposés, représentant l’ensemble des régions et du district de Bamako, excepté Taoudéni, Ménaka et Nioro du Sahel.

Au terme de la délibération du Collège de la HAC, 109 dossiers ont été retenus : 94 relatifs à des radios, 14 à des télévisions et un pour un distributeur. Les promoteurs sélectionnés sont invités à se rapprocher, sans délai, des services de la HAC pour finaliser les autorisations d’exploitation et conventions nécessaires.

Le paysage audiovisuel malien recense environ 373 radios et 23 chaînes de télévision, publiques et privées, selon l’annuaire médiatique de 2019 relayé par Media Landscapes . La radio demeure le média dominant, avec 65 % des Maliens qui l’écoutent au moins quelques fois par semaine et 41 % quotidiennement, tandis que la télévision atteint 19 % d’audience quotidienne selon les enquêtes Afrobarometer menées entre 2021 et 2023 .

Fait notable, la chaîne privée Joliba TV News a repris officiellement ses émissions le 30 juin, à l’issue d’une suspension de six mois décidée par la HAC à la suite d’une plainte du Burkina Faso en novembre 2024. La suspension avait été levée le 22 mai dernier, la chaîne ayant profité d’un mois supplémentaire pour préparer son retour . Ce retour renforce le cadre de pluralisme audiovisuel sur fond d’un secteur média fragilisé.

Avec l’attribution de ces 109 licences, la HAC renforce la couverture médiatique sur l’ensemble du territoire et donne un nouvel élan à un secteur mis à l’épreuve par la crise sécuritaire et l’incertitude économique.