« O jovem preto é um technico prodigioso » (En portugais brésilien, « le jeune Noir est un technicien prodigieux »), s’est écrié au sujet de Salif Keita, le Roi des rois du football, Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, à l’issue d’un match de gala ayant opposé le Santos Futebol Clube (de l’État de São Paulo) de Pelé à une entente Saint-Étienne – Olympique de Marseille, le 31 mars 1971 au stade Yves-du-Manoir de Colombes (Banlieue de Paris), rencontre organisée au profit de l’Association pour le développement de la recherche sur le cancer. Ce jour-là, les observateurs affirmèrent que le jeune malien de 25 ans a volé la vedette à Pelé en réalisant un match d’anthologie.

Salif était alors au summum de sa carrière de footballeur. Un an auparavant, il venait d’obtenir le 1er Ballon d’or africain, variante du Ballon d’or de l’hebdomadaire français France Football, destiné à consacrer le meilleur joueur en Europe jusqu’en 2007, date à partir de laquelle le Ballon d’or récompensera le meilleur joueur au monde, sans distinction de championnat ni de nationalité. Pour mémoire, George Weah, actuel Président du Liberia, demeure le seul africain à avoir obtenu le Ballon d’or, en 1995. La saison 1970-1971 est considérée comme étant l’âge d’or du jeune prodige malien, avec 42 buts inscrits, derrière Josip Skoblar (Olympique de Marseille OM), footballeur croate et international yougoslave détenteur du record inégalé de buts marqués en une saison en France avec 44 réalisations.

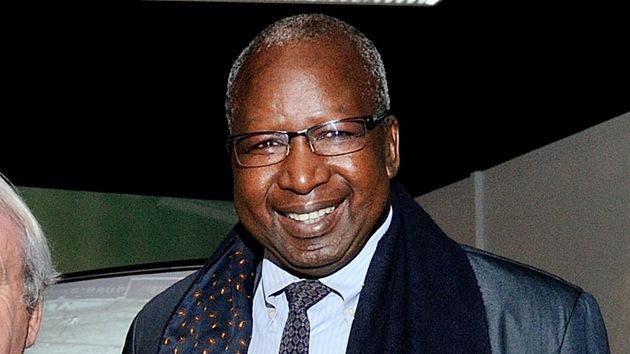

D’autres sommités ont magnifié le talent hors du commun du plus célèbre footballeur du Mali à ce jour. L’un des plus grands connaisseurs, Mawade Wade, « Ma » pour le monde du football sénégalais, entraîneur aux idées d’avant-garde dans les années 1960, partisan d’un jeu offensif et créatif, esprit lucide et courageux, militant panafricain actif, était fasciné par la pureté de la technique de Salif. Il disait qu’il était, avec Pelé, le seul capable d’une double détente en l’air, prouesse qui illustre merveilleusement la souplesse féline du prodige de Wolofobugu. « Si Salif était brésilien, il aurait été l’égal de Pelé » maintenait mordicus son emblématique entraîneur de Saint-Étienne, Albert Batteux !

Allure féline ! Tant et si bien qu’à Saint-Etienne, à cause de sa gestuelle digne des virtuoses de la chorégraphie, sa conduite de la balle, attachée à ses pieds par un fil invisible, ses dribbles, arabesques inimitables tout en chatoiements, sa vitesse fulgurante, sa précision de tireur d’élite, aussi bien dans les passes décisives que pour affoler les meilleurs gardiens de but, on l’appela « La Panthère noire », appellation qui finit par convaincre les dirigeants de l’Association sportive de Saint-Étienne (ASSE) d’en faire l’emblème de leur club.

La classe éclaboussante de Salif faisait l’unanimité. En 1996, il reçoit l’Ordre du Mérite de la FIFA, la plus haute récompense de cette organisation. Il reste à ce jour le seul joueur africain à avoir reçu un tel hommage. En dehors des coupes nationales glanées au Mali et en Europe (France, Espagne, Portugal), Salif n’a pas eu la chance de soulever d’autres trophées de renommée internationale ! Et alors ! Cela ne saurait suffire à oblitérer l’immensité de son génie, qui le place au niveau des plus grandes gloires du football international comme Pelé du Brésil, Johan Cruijff des Pays-Bas, Eusébio da Silva Ferreira, Portugais d’origine mozambicaine, Diego Maradona d’Argentine et bien d’autres.

Avec ses petits yeux enfouis dans leurs orbites et sa silhouette fluette, qui a fini par être trahie par le poids des ans, Salif avait un regard dérobé. D’aucuns seraient tentés de le trouver timide ! Certes ! L’homme n’était pas exubérant. Son instinct de protection donnait l’impression qu’il scrutait sans cesse le sol, évitant ostensiblement les regards. D’une sensibilité à fleur de peau, il fuyait les contacts encombrants et apparaissait comme un écorché vif.

Réservé, toujours sur ses gardes, il semblait en permanence, à tort ou à raison, s’attendre à être agressé. Il avait peur de prendre des coups, qui sont souvent la rançon du succès. Et il en prenait quand même. Mais comment être au sommet et prétendre échapper à l’envie, voire à la jalousie, de quelques malintentionnés d’ici et d’ailleurs ?

Certains n’hésitaient pas à le qualifier imprudemment de sournois. Et pourtant, quelle délicatesse, quelle chaleur humaine quand il acceptait de se laisser apprivoiser ! Un vrai boute-en-train, au sourire soyeux, un sourire qui pouvait se transformer soudain en un éclat de rire puisé du fond de la gorge.

Salif était l’illustration de la nonchalance. Quel tricheur lors des séances d’entraînement ! Les bras ballants, maugréant sans cesse du haut de son 1,76 m, il paraissait s’ennuyer, accablé par les exigences imposées par la préparation physique du sport de haut niveau. « Personnellement », confiait-il volontiers, « je n’ai jamais aimé les entraînements ». Mais une fois sur le terrain, émoustillé, comme s’échappant d’une hibernation cryogénique, il devenait impossible de l’arrêter.

Salif avait pour le Mali un attachement obsessionnel. Son intime, fidèle parmi ses plus fidèles amis, Karim Balo, confesse que lorsque la nouvelle de l’arrivée en janvier 2013 des djihadistes à Konna, dans la région de Mopti, a commencé à se répandre, Salif était soudain si ulcéré qu’il ne pouvait pas retenir ses larmes. Cet amateur de tô et surtout de sauce d’arachide, en bon Malinké, respirait le Mali par ses pores. Toutefois, il n’a jamais cherché à descendre dans l’arène politicienne. « Je suis très politique », disait-il en 2005, « mais je n’en fais pas » (Tiré du quotidien sportif français l’Équipe du 3 mars). Cela ne l’empêchera pas d’être ministre délégué auprès de son ami, Zoumana Sacko, Premier ministre de la Transition version ATT, en 1991. Affable et respectueux des autres, Salif détestait la violence, dans la vie courante et sur le terrain, qu’elle soit exercée sur lui et sur ses partenaires ou sur ses adversaires. De même, l’homme n’affectionnait pas les pratiques occultes. Il lui arrivait d’éviter de serrer les mains par crainte qu’on ne lui jette un mauvais sort.

Que serait Salif sans son génie protecteur Ousmane Traoré, dit « Ousmane-bléni », un magicien dans le maniement du ballon qui l’a toujours couvé sur le terrain en lui servant des passes-caviar décisives ? Salif a étrenné à 16 ans sa toute première sélection en équipe nationale, en novembre 1963 lors des Jeux des nouvelles forces émergentes, ou Games of the New Emerging Forces (GANEFO), une compétition multisports calquée sur le modèle des Jeux Olympiques destinée aux « Nations émergentes » à l’inspiration du Président Soekarno, premier Président de la République d’Indonésie, figure de proue du mouvement des Non-alignés.

Lors de la rencontre avec le pays-hôte au stade de Jakarta, au sortir des vestiaires, devant la clameur de près de 90 000 spectateurs surexcités, on raconte que Salif fit quelques pas en arrière, comme pour s’échapper. Ousmane Traoré (28 ans), d’un geste autoritaire, lui intima l’ordre d’avancer. Les deux avaient des destins liés au Real de Bamako. En plus de Salif, les dirigeants de l’ASSE voulaient également Ousmane Traoré qui, estimant qu’il était « vieux », déclina l’offre.

Salif n’aimait pas perdre. À la finale de la première Coupe des pionniers, son équipe de Wolofobugu fut battue in extremis 1-0 (Un pénalty) par Bagadadji. Il faudra toute l’ingéniosité d’un responsable politique pour que Salif accepte tellement il était effondré. Pour Gaoussou Keita, son frère de deux ans de plus, entre autres traits dominants de Bafoufou, sobriquet pour Basalifou donné par la tante maternelle Founé Traoré, son aversion pour le mensonge, synonyme pour lui de trahison.

Salif a toujours joui d’une grande popularité, non seulement au Mali mais bien au-delà des frontières nationales. Il y a plusieurs années, le Burkina fit frapper un timbre postal à son effigie. À Cergy Pontoise, dans le nord-ouest de la région Île-de-France, et à Saint-Étienne, deux stades lui sont dédié. Il va sans dire que Salif Keita, parti désormais jouer avec les étoiles, sera immortalisé par la Nation reconnaissante. « Fleur-tou » à Wolofobugu, à peine quelques centaines de mètres carrés au milieu d’une trentaine d’arbres, qui berça les premiers pas de ce surdoué, pourrait s’appeler désormais « Place Salif Keita ».