L’élection prochaine du Président et du nouveau Bureau exécutif de la fédération malienne de football s’annonce « litigieuse ». Prévue pour le 29 août 2023, sa tenue dans un climat apaisé suscite des interrogations, tant les positions des acteurs sont tranchées d’un camp à un autre. Des prémices qui font craindre une nouvelle crise au sein de l’instance dirigeante du football malien.

« Le présent processus électoral suivra son cours normal et les commissions électorales ont retenu une seule liste. Nous, nous avons le devoir de transmettre cela. Nous attendons donc le 29 août 2023 pour élire un nouveau Comité exécutif qui va diriger le football malien dans le prochain quadriennat ».

Pour le Secrétaire général de la Fédération malienne de football (Femafoot), Ibrahima Traoré, qui a tenu un point de presse le 11 août dernier sur la situation au sein de l’instance dirigeante nationale du football, rien ne saurait empêcher l’effectivité de l’élection au cours de l’Assemblée générale du 29 août 2023

« Les élections sont arrivées à un niveau où elles doivent continuer leur cours normal. La personne qui sera élue sera la personne pour laquelle les gens vont voter. Je peux dire que tous les Maliens bénéficient de la présomption d’innocence avant que la preuve de la culpabilité ne soit établie », a-t-il poursuivi, répondant à une interrogation sur la candidature de la liste du Président sortant, Mamoutou Touré dit Bavieux, lequel a été placé sous mandat de dépôt, dans une affaire en lien avec ses fonctions à l’Assemblée nationale (2013-2019), le 9 août 2023.

Une élection à problèmes

Outre la mise sous mandat de dépôt du candidat Mamoutou Touré dit Bavieux, l’élection d’un nouveau Bureau exécutif de la fédération malienne de football du 29 août prochain a pour particularité de se tenir avec une seule liste validée.

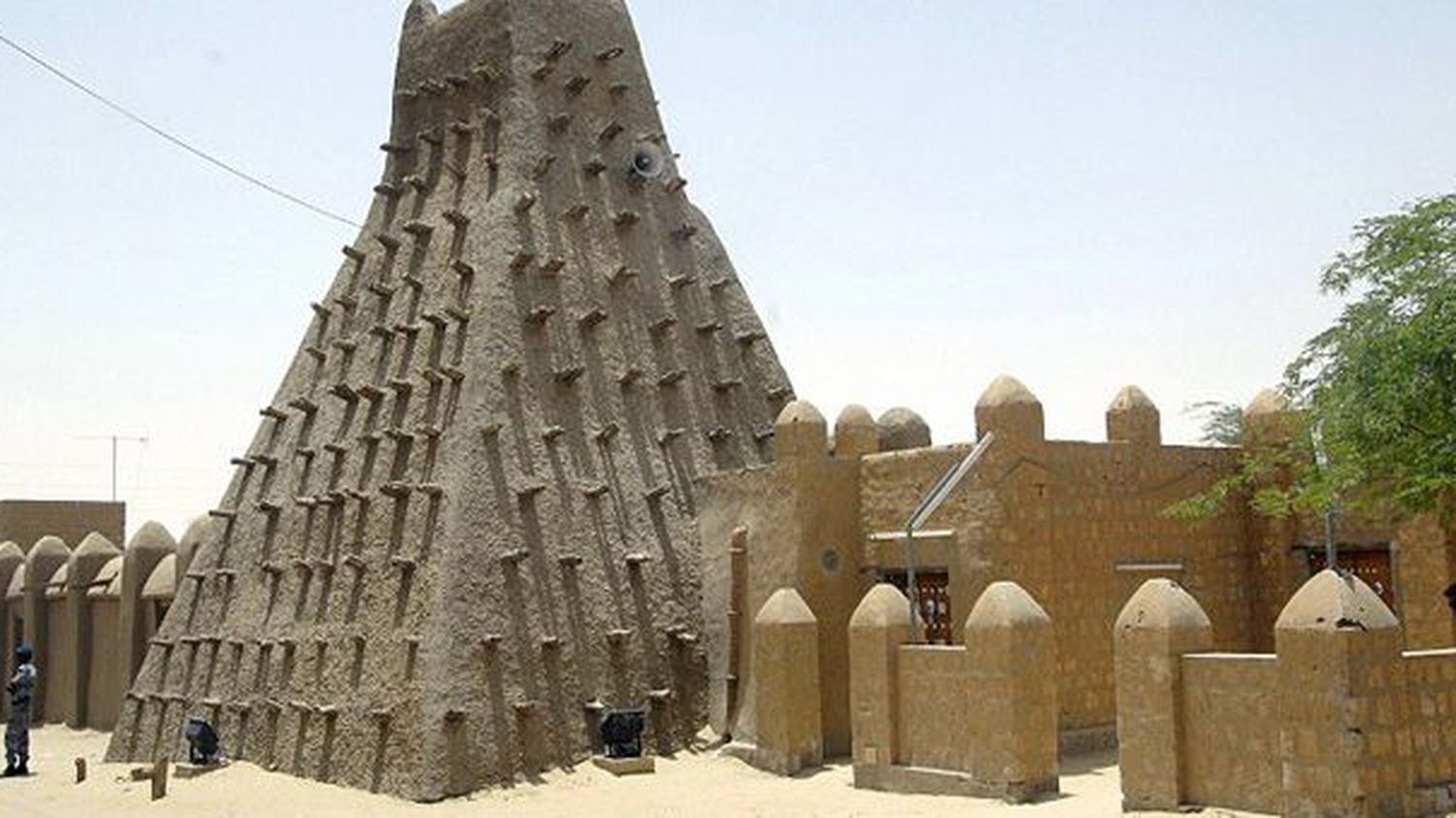

Alors que quatre listes candidates étaient enregistrées au départ, la commission électorale de première instance, après dépouillement, a invalidé par la suite, pour défaut de parrainage, les candidatures de Sékou Diogo Keita, Président du Lafia Club de Bamako et d’Amadou Mahamane Sangho, Président du Conseil national du sport et retenu celles de Mamoutou Touré Bavieux, Président sortant de la Femafoot, et de Salaha Baby, Président de la ligue de football de Tombouctou.

Mais, saisie par le candidat Touré pour invalidation de la candidature du candidat Baby pour « double parrainage » au niveau du club AS Alençon de Koutiala, la commission d’appel des élections de la Femafoot a accepté le recours et invalidé le 5 août 2023 la candidature de la liste de Salaha Baby.

Pour justifier sa décision d’arbitrage sur le double parrainage litigieux, la commission a « établi que la même personne ne saurait être Secrétaire général et Président de la même structure au même moment et qu’il est évident que l’une des qualités revendiquées par M. Issa Coulibaly est dans le cadre de l’usurpation de titre qui ne peut être autre que celui de Président de l’AS Alençon, dont le titulaire est, depuis le 27 février 2022, M. Aliou Mohamed Diarra ».

En effet, selon toujours la commission d’appel des élections de la Femafoot, « il est incontestablement prouvé que M. Aliou Mohamed Diarra, en sa qualité de Président du club AS Alençon de Koutiala, a parrainé le candidat Mamoutou Touré dit Bavieux le 19 juillet 2023 et ce conformément à l’article 43.3 des statuts de la Femafoot. Il est par ailleurs constant que 6 jours après, soit le 25 juillet 2023, M. Issa Coulibaly, Secrétaire général du club Alençon, s’est lui aussi prévalu du titre de Président du club Alençon pour parrainer la candidature de M. Salaha Baby ».

Toutefois, dans une sortie, le 6 août, Issa Coulibaly a confirmé être le « Président et promoteur » de l’AS Alençon et indiqué avoir apporté le parrainage du club, « en conformité avec la décision unanime du Comité directeur », à la candidature de Salaha Baby.

« Bras de fer »

24 h seulement après la notification d’invalidation de sa candidature, Sahala Baby et les membres de sa liste sont montés au créneau pour dénoncer la décision de la commission d’appel, relevant sur plusieurs irrégularités qui, selon eux, ont émaillé ce jugement.

« Nous considérons cette décision comme injustifiée. Pour nous, c’est une diversion. Il n’y a pas un seul article du code électoral, des statuts, ou des règlements généraux qui a été cité à la base. Aucun article ne fonde leur décision. Ils se sont basés sur leurs propres opinions pour prendre la décision », fustige Abba Mahamane, membre de la liste Salaha Baby, qui pointe également du doigt le non-respect du principe de contradiction contenu dans les textes.

« On ne peut pas juger une affaire sans confondre les arguments. Ils ont seulement pris les arguments d’un seul côté pour trancher. Nous ne pouvons pas comprendre que quelqu’un qui se targue d’avoir reçu le parrainage de 21 clubs et 6 ligues, soit 58 voix sur 81, puisse chercher une sortie par la fenêtre. Pour nous, un 2ème mandat se mérite, cela ne se paye pas ni ne s’arrache », poursuit l’un des colistiers de Salaha Baby.

En dépit donc de la décision d’invalidation de la commission d’appel des élections de la Femafoot, le Président de la ligue de Tombouctou et les membres de sa liste ont démarré leur campagne le 13 août 2023, 5 jours après le lancement de celle du Président sortant Mamoutou Bavieux Touré, le 8 août dernier. Si ce dernier axe sa campagne vers la continuité pour la poursuite des chantiers entamés, son principal « challenger » met en avant une rupture et un « espoir renaissant » pour le football malien

Quelle issue ?

Avant la date prévue pour la tenue de l’Assemblée générale ordinaire élective, le 29 août prochain, plusieurs scénarios sont encore envisageables. Selon le journaliste sportif Drissa Niono, sauf avis contraire d’une commission indépendante, plus précisément de la commission d’éthique, pour des questions de moralité, le processus se poursuivra jusqu’au 29 août.

« C’est à cette date qu’au cours des débats entre les membres appelés à voter et avec les émissaires de la CAF et de la FIFA la décision pourrait être prise de tenir ou non l’élection ».

Mais, bien avant d’arriver au 29 août, l’élection pourrait être reportée ou le processus annulé si un courrier de la FIFA ou encore une décision du TAS, qui ont été saisis par une partie, le demandent.

Si le processus se poursuit normalement, selon les textes de la fédération malienne de football, le vote pour l’élection du Président et du Bureau exécutif est obligatoire même s’il n’y a qu’une seule liste de candidature en course. Pour qu’elle passe, elle doit avoir été plébiscitée à la majorité des 50% + 1 voix de l’électorat. Quid de Mamoutou Touré ? Bien qu’en prison, il pourrait toujours, selon des observateurs être réélu, puisque seule une condamnation définitive pourrait le priver de ce droit, selon eux.

« Même s’il y a élection et que la seule liste en cours gagne, il faudra attendre la décision finale du TAS concernant l’invalidation de la candidature de Salaha Baby. Si le TAS valide la décision de la commission d’appel, c’est terminé, mais s’il ne la valide pas, forcément sa décision va s’appliquer et on s’acheminera vers une nouvelle élection », explique Drissa Niono.

La crise qui a longtemps secoué le football malien avant l’élection du bureau présidé par Mamoutou Touré a laissé des séquelles. Pour certains analystes, elle n’a jamais vraiment cessé, même si l’élection de 2019 avait ouvert une nouvelle page et concrétisé un début de normalisation dans la gestion de la fédération du sport-roi.

Aussi craignent-ils une nouvelle crise, dont les conséquences risquent d’être déplorables pour l’avancée du football dans le pays. Toutefois, l’ancien candidat à la présidence de la Femafoot en 2019, Alassane Souleymane, est optimiste.

« Je pense que les acteurs du football sont intelligents et sauront tirer les conséquences de la crise d’avant 2019, avec un Comité de normalisation (CONOR) à la clé. Département des sports, Comité olympique et acteurs du football doivent dès à présent ouvrir l’œil et anticiper », préconise-t-il.