Malgré certaines avancées dans la promotion du Genre ces dernières années, les femmes restent peu représentées dans les organes de prise de décision sous la transition. Si elles ne sont pas complètement en marge du processus de refondation, elles peinent à peser dans les différentes instances.

La faible représentativité des femmes au sein du Comité de pilotage du Dialogue inter-Maliens, mis en place le 31 janvier 2024, est venue confirmer une tendance globale depuis le début de la Transition. La loi N°2015-052 du 18 décembre 2015 instituant les mesures pour promouvoir le Genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives peine à être respectée lors des nominations aux postes de responsabilité. Sur 140 membres qui composent ce comité, seulement 28 sont des femmes.

À l’instar du Comité de pilotage du dialogue inter-Maliens, les femmes restent sous-représentées dans toutes les organes de la Transition et au niveau d’autres importantes instances, à commencer par le Gouvernement, où elles ne sont que 6 membres sur 28, soit une représentativité de 21,42%. Plus alarmant, seule une femme est Secrétaire générale au niveau des différents départements ministériels, selon le Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires ( REFAMP).

Le Conseil national de transition (CNT), l’organe législatif de la Transition, ne compte de 42 femmes sur 147 membres (28, 57%) et dans la Commission de finalisation de l’avant-projet de nouvelle Constitution mise en place en janvier 2023, les femmes n’étaient que 11 sur les 69 personnes désignées (15,94%). Même constat à l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), installée le 10 janvier 2023 et qui ne compte que 4 femmes sur ses 15 membres, soit une représentativité féminine de 26,66 %. Au Conseil économique, social, environnemental et culturel, seulement 15 femmes sont présentes sur 68 membres. Par ailleurs, à en croire les données de l’Institut d’études de sécurité (ISS), au sein de l’Administration générale en 2021, lors du début de la 2ème phase de la Transition, les femmes constituaient 15% seulement des directeurs et directrices des services centraux et 11% des ambassadeurs et ambassadrices.

« Les chiffres parlent. Nous avons encore du chemin à faire. Je pense que les femmes sont impliquées dans la conduite de la Transition, mais pas à hauteur de souhait. Le gouvernement a fourni des efforts, mais il faut encore une forte volonté politique pour améliorer la participation et la représentativité des femmes au niveau des différents organes », souligne Mme Fomba Fatoumata Niambaly, Secrétaire générale adjointe du REFAMP.

Actives malgré tout

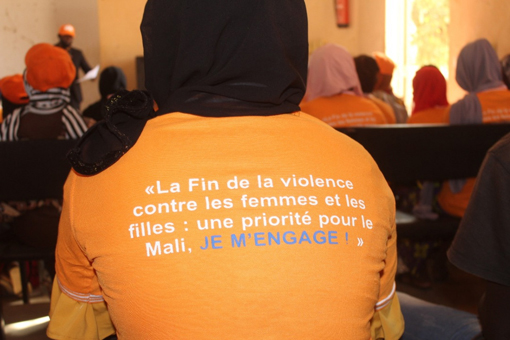

Malgré le tableau peu reluisant de leur représentativité au sein des instances de décision, les femmes du Mali ne sont pas restées en marge du processus de refondation enclenché depuis le début de la Transition. Tout en menant des plaidoyers pour l’application effective de la loi 052, elles se sont impliquées à divers niveaux dans les grands rendez-vous décisionnels de la Transition.

« Les femmes ont joué et continuent de jouer un rôle important dans le processus de paix et de réconciliation pour la refondation du Mali. Elles sont très impliquées dans les différents mouvements de gestion de crise, jouent des rôles stratégiques et sont très actives dans la société civile. Grâce à des organisations de femmes, leur rôle est reconnu dans la gestion des crises et elles sont présentes dans les différentes instances de la Transition », rappelle Mme Doumbia Fatoumata Koité, Présidente du Consortium des femmes leaders du Mali.

Ce consortium, constitué de la Plateforme des femmes leaders du Mali, du Réseau paix et sécurité des femmes de l’espace CEDEAO (REPSFECO), du Réseau des femmes leaders du Mali (AWLN-Mali), du Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires (REFAMP) et du Réseau plaidoyer et médiation, a contribué à la mise en place d’un mécanisme cohérent pour la participation des femmes aux réformes de refondation du Mali.

« Nous avons travaillé entre autres pour la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans toutes les décisions concernant la refondation du Mali, pendant la Transition et au-delà, pour faire connaitre leur rôle incontournable dans la vie de la Nation et dans la reconstruction de la cohésion sociale et du vivre ensemble et pour exiger leur présence, à travers des expertes, dans les équipes de réflexion, de rédaction et de proposition des textes devant régir la Transition », affirme Mme Doumbia.

Loi 052, l’interminable combat»

« À l’occasion des nominations dans les institutions de la République ou dans les différentes catégories de services publics au Mali, par décret, arrêté ou décision, la proportion de personnes de l’un ou de l’autre sexe ne doit pas être inférieure à 30% », stipule l’article 1er de la Loi N°2015-052 du 18 décembre 2015 instituant les mesures pour promouvoir le Genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives.

Pour la Secrétaire générale adjointe du REFAMP, le non-respect des dispositions de cette loi ne peut s’expliquer en partie que par une absence de volonté politique, parce « qu’il y a des femmes compétentes qui peuvent mieux jouer leur rôle que certains hommes ».

Mme Maiga Oumou Dembélé est du même avis. Pour la Présidente du Cadre de concertation des femmes des partis politiques (CCFPP), également, la faible représentativité des femmes au sein des instances de prises de décisions n’est liée qu’à la volonté et à une décision politique de la part des autorités dirigeantes.

« Les décisions politiques n’émanent pas de nous. Il faut que les décideurs aient la volonté de changer les choses pour que cela bouge. Nous, en tant que femmes, nous pouvons juste mener des plaidoyers pour que la loi soit respectée », avance-t-elle.

Mais, à en croire Mme Fomba Fatoumata Niambaly, l’argument de la non disponibilité de femmes compétentes ressort souvent pour justifier leur faible représentativité dans les instances. Face à cela, le REFAMP, explique-t-elle, a initié des projets pour identifier les femmes cadres afin d’avoir un répertoire pour faire des propositions lors des nominations. « Nous allons redynamiser ce cadre d’identification pour réactualiser ce répertoire de toutes les femmes qui peuvent occuper des postes », assure-t-elle.

Si la volonté politique est remise en cause pour l’application de la loi 052, les femmes reconnaissent également des pesanteurs sociales qui freinent leur participation dans ces instances. « Il arrive que les maris s’opposent aux nominations de leurs épouses et les obligent à se désister », se désole la Secrétaire générale adjointe du REFAMP, soulignant qu’il faudrait donc agir à deux niveaux.

« Nous devons plaider d’une part au niveau du gouvernement et d’autre part agir à notre niveau en tant que femmes pour mieux nous préparer. Il est incompréhensible que nous nous battions pour avoir des postes et que dans le même temps certaines femmes qui sont désignées se désistent », admet-elle.

« Nous sommes à pied d’œuvre pour renforcer les capacités des femmes, pour qu’elles puissent être à la hauteur, parce qu’il ne s’agit pas seulement de désigner, il faut savoir qui désigner. Il faut que les femmes qui sont désignées puissent bien jouer leur rôle », insiste Mme Fomba.

En attendant une totale application de la loi 052, les femmes ont plaidé et obtenu une disposition dans la nouvelle loi électorale adoptée en 2022. L’article 78 de ladite loi est sans équivoque : « les listes de candidatures présentées par les partis politiques, groupements de partis politiques ou candidats indépendants sont irrecevables lorsqu’elles présentent plus de 70% de femmes ou d’hommes ».