Étiquette : Mali

Aide américaine annulée : Les autorités de transition revendiquent leur souveraineté et recadrent Washington

Le Département de l’efficacité gouvernementale des États-Unis a annoncé, le 15 février 2025, l’annulation d’une subvention de 14 millions de dollars (environ 8,8 milliards de FCFA) destinée à soutenir la cohésion sociale au Mali. Cette décision a suscité une réaction immédiate du gouvernement malien.

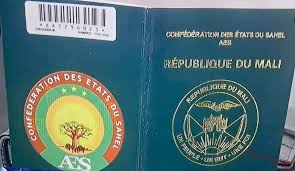

L’AES se dote d’un drapeau : un symbole fort pour l’unité et la souveraineté au Sahel

La Confédération des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a franchi une étape importante dans son processus d’intégration régionale avec la présentation officielle de son drapeau. Cet événement a eu lieu à Bamako les 22 et 23 février 2025, lors d’une réunion ministérielle cruciale consacrée aux enjeux de défense, de sécurité, de diplomatie et de développement.

AfroBasket 2025 : Le Mali renverse le Soudan du Sud et se qualifie

L’équipe nationale de basketball du Mali a réalisé une performance déterminante dans le cadre des qualifications pour l’AfroBasket 2025, qui se tiendra en Angola du 12 au 24 août 2025. Après une défaite contre la République Démocratique du Congo (RDC) le 21 février 2025 sur le score de 65 à 59, les Maliens ont su rebondir dès le lendemain en battant le Soudan du Sud 75 à 72 lors d’un match intense. Cette victoire permet au Mali de maintenir ses chances de qualification et de rester compétitif dans la course au tournoi continental.

Transition : Choguel Maïga brise le silence

La Maison de la Presse de Bamako, a servi de cadre, le 22 fevrier dernier, à la tenue d’une conférence de presse animée par l’ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga. Une activité marquant sa première apparition publique depuis son limogeage en novembre 2024. Cette rencontre a été l’occasion pour lui de dresser un bilan détaillé de la Transition malienne, initiée en 2021 et de critiquer ouvertement la junte militaire au pouvoir.

4ᵉ Édition du Salon International sur la RSE à Bamako : Un engagement renforcé pour une responsabilité sociétale durable

La capitale malienne a accueilli, les 20 et 21 février 2025, la 4ᵉ édition du Salon International sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), un rendez-vous incontournable pour les acteurs économiques et institutionnels engagés dans le développement durable et la citoyenneté d’entreprise. Organisé à l’Hôtel de l’Azalaï Hôtel Salam, cet événement a réuni des experts, des chefs d’entreprises, des organisations de la société civile et des représentants institutionnels pour débattre des enjeux liés à la RSE et à son intégration effective dans les stratégies d’entreprise.

Côte d’Ivoire : Port-Bouët redevient ivoirien, une page se tourne

La France a officiellement rétrocédé la base militaire de Port-Bouët aux forces armées ivoiriennes, le 20 février 2025, marquant une étape significative dans les relations franco-ivoiriennes. Cette cérémonie, présidée par le Vice-Président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné, en présence du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, symbolise la fin d’une présence militaire française de plusieurs décennies en Côte d’Ivoire.

Niger : Cinq ans de transition et amnistie réclamée

Les Assises Nationales pour la Refondation du Niger se sont conclues le 20 février 2025, proposant une transition d’une durée minimale de cinq ans, potentiellement renouvelable. Cette recommandation vise à permettre au Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), dirigé par le général Abdourahamane Tchiani, de restructurer les institutions politiques et sécuritaires du pays.

Tensions entre l’État malien et Barrick Gold : Un accord financier pour apaiser les relations

Après près de deux ans de contentieux, la compagnie canadienne Barrick Gold et le gouvernement malien ont trouvé un terrain d’entente. L’accord, conclu le 19 février 2025, prévoit un versement de 438 millions de dollars (environ 275 milliards de francs CFA) au Trésor public. Cette somme vise à régulariser les différends fiscaux et réglementaires qui avaient conduit à des mesures sévères de la part des autorités maliennes.

Les déplacements climatiques sont aussi une crise sanitaire

Chaque année, 21,5 millions de personnes sont déplacées de force en raison d’inondations, de sécheresses, d’incendies et de tempêtes. Ce chiffre devrait augmenter de façon spectaculaire au cours des prochaines décennies, puisque 1,2 milliard de personnes devraient être contraintes de quitter leur foyer d’ici à 2050. La crise climatique en cours n’est pas seulement une catastrophe humanitaire, mais aussi une urgence sanitaire mondiale.

Les déplacements climatiques constituent une menace directe et indirecte pour la santé publique. En perturbant les services de soins, ils privent les communautés touchées de l’accès aux médecins, aux hôpitaux et aux pharmacies. Les migrations induites par le climat exacerbent également la pauvreté, la surpopulation et l’instabilité sociale. La production alimentaire est souvent gravement affectée, tandis que les conditions de vie insalubres favorisent la propagation des maladies infectieuses.

Alors que la crise climatique menace de faire dérailler les efforts mondiaux pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, la santé et le bien-être de centaines de millions de personnes dans les pays en développement sont menacés. Les pays à revenu élevé ne sont pas épargnés : aux États-Unis, 3,2 millions d’adultes ont été déplacés ou évacués en raison de catastrophes naturelles au cours de la seule année 2022.

Les entreprises pharmaceutiques doivent jouer un rôle central dans le renforcement de la résilience de la santé mondiale. Leur participation est particulièrement importante dans les zones de conflit qui se trouvent en première ligne de la crise des déplacements climatiques, où les médicaments et les vaccins vitaux font souvent défaut.

L’industrie pharmaceutique a fait des progrès dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone et l’adoption de pratiques plus durables, mais ses efforts sont loin d’atténuer les perturbations des chaînes d’approvisionnement liées au climat. Ces vulnérabilités ont été mises en évidence en 2017, lorsque l’ouragan Maria a dévasté le secteur de la fabrication de médicaments de Porto Rico, qui représentait alors près de 10 % de tous les médicaments consommés aux États-Unis.

Certaines entreprises pharmaceutiques, comme Novartis et Novo Nordisk, ont lancé des programmes ciblés pour aider les populations déplacées par des événements météorologiques extrêmes, tandis que d’autres ont fait des dons en espèces ou en fournitures en réponse à des catastrophes naturelles. La demande pour ces dons a augmenté avec l’accroissement des besoins climatiques et humanitaires. Hikma, un fabricant de médicaments génériques fondé en Jordanie, a déclaré 4 millions de dollars de dons en 2020, et 4,9 millions de dollars en 2023, principalement pour répondre aux besoins de la région environnante.

Aucune entreprise n’a élaboré de stratégie globale pour garantir aux communautés déplacées un accès durable aux produits de santé. Une approche plus globale est nécessaire. Face à la crise actuelle des déplacements climatiques, les entreprises pharmaceutiques devraient adopter une stratégie à quatre volets pour renforcer les systèmes de soins de santé. Tout d’abord, elles pourraient aider à fournir des médicaments aux communautés vulnérables dans les zones reculées en réorganisant leurs chaînes d’approvisionnement, qu’il s’agisse de redondance dans les réseaux d’expédition ou de refonte des produits pour qu’ils soient plus stables dans les climats chauds, où la réfrigération n’est pas toujours possible. En outre, ils devraient inclure des systèmes robustes pour la distribution à grande échelle de médicaments génériques, qui sont souvent les outils les plus efficaces pour gérer les épidémies.

Deuxièmement, les entreprises pharmaceutiques doivent investir dans la recherche et le développement afin de créer des vaccins, des diagnostics et des traitements qui ciblent les maladies sensibles au climat. La hausse des températures mondiales accélère la propagation des maladies transmises par les moustiques, comme la dengue, le paludisme et le virus Zika, ainsi que des maladies transmises par l’eau, comme le choléra et la shigella, ce qui expose les populations déplacées à un risque encore plus grand.

Pourtant, malgré le besoin d’innovation, l’indice 2024 d’accès aux médicaments – qui évalue les efforts des entreprises pharmaceutiques pour améliorer l’accès aux médicaments essentiels dans les pays en développement – montre que le pipeline de R&D pour les pathogènes émergents et les maladies tropicales négligées est en train de se tarir. Ce problème est aggravé par le manque de recherche de nouveaux antibiotiques pour lutter contre la menace croissante de la résistance aux antimicrobiens, exacerbée par les conditions météorologiques extrêmes et le manque d’hygiène.

Troisièmement, les entreprises pharmaceutiques devraient établir des partenariats à long terme avec des organisations humanitaires axées sur les déplacements climatiques. Les collaborations public-privé se sont également avérées efficaces pour renforcer la résilience sanitaire. Depuis 2010, par exemple, les principaux fabricants de vaccins comme GSK et Pfizer ont fourni à Gavi, l’Alliance du vaccin, des milliards de doses de vaccins. Ils ont ainsi protégé les populations vulnérables dans certains des pays aux ressources les plus limitées du monde.

Enfin, les entreprises pharmaceutiques doivent redoubler d’efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’ensemble de leurs chaînes de valeur. Bien que l’impact des produits pharmaceutiques sur le climat fasse l’objet de moins d’attention que celui des industries manufacturières traditionnelles, le secteur émet plus de CO₂ par million de dollars de chiffre d’affaires que l’industrie automobile.

Le soutien actif et l’engagement des actionnaires, des employés et des autres parties prenantes sont essentiels. Les investisseurs, en particulier, doivent encourager les entreprises à aligner leurs pratiques commerciales sur les objectifs mondiaux en matière de santé et de climat. Il ne s’agit pas seulement d’un choix éthique, mais aussi d’un choix qui promet d’importants avantages financiers et de réputation à long terme.

Le déplacement climatique n’est pas une menace lointaine ou hypothétique ; il s’agit d’une urgence sanitaire qui s’aggrave rapidement. L’industrie pharmaceutique a la responsabilité morale d’agir. Pour le faire efficacement, les entreprises doivent prendre de l’avance et fournir des traitements vitaux à ceux qui sont en première ligne de la crise climatique.

Jayasree K. Iyer est directeur général de la Access to Medicine Foundation.

Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

La Fed a peur de Trump

Donald Trump est de retour à la Maison Blanche, et les technocrates courent se mettre à l’abri. Trump a clairement exprimé son désir de démanteler « l’État profond« , qu’il décrit comme un réseau obscur de bureaucrates qui « utilisent » le « pouvoir de l’État » pour « persécuter les opposants politiques » et contrecarrer leurs programmes.

Mais les fonctionnaires, administrateurs et décideurs professionnels que Trump s’apprête à cibler jouent un rôle essentiel au sein du gouvernement, notamment en conseillant les dirigeants, quelles que soient leurs tendances politiques, sur la manière dont ils peuvent atteindre leurs objectifs de manière légale et constitutionnelle. Ces fonctionnaires doivent rester à leur place.

La Réserve fédérale est peut-être l’acteur économique indépendant le plus important aux États-Unis, étant donné l’étendue de ses responsabilités monétaires et de supervision et l’importance mondiale du dollar américain. Malheureusement, au lieu de se préparer à défendre ses positions et ses prérogatives, elle a cédé par anticipation à Donald Trump : le 17 janvier, trois jours avant l’investiture de Trump, le conseil d’administration de la Fed s’est retiré du Réseau pour l’écologisation du système financier (Network for Greening the Financial System – NGFS).

Le NGFS réunit les banques centrales et les autorités de surveillance afin d’améliorer la gestion des risques environnementaux et climatiques dans le secteur financier. La participation au groupe revient à reconnaître l’importance de la compréhension des risques climatiques, ainsi qu’à admettre implicitement que ces risques relèvent du mandat des banques centrales, car ils menacent la stabilité économique et financière.

Il ne s’agit pas d’une position radicale. Toutes les grandes banques centrales sont représentées parmi les 143 membres du NGFS : la Banque d’Angleterre (BOE), la Banque de France, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque populaire de Chine (PBOC). Jusqu’au retrait de la Fed, le NGFS couvrait 100 % des banques systémiques mondiales et 80 % des groupes d’assurance actifs au niveau international. Mais la Fed a maintenant rompu avec ses pairs et s’est dirigée vers la sortie, arguant que le champ d’application du NGFS dépassait son mandat.

L’idée selon laquelle les banques centrales ne devraient pas tenir compte des risques climatiques croissants est tout simplement erronée. La stabilité économique et financière dépend de la stabilité des écosystèmes et du climat. Alors que les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère ont atteint des niveaux record et les températures mondiales sont en passe de dépasser largement 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. L’impact du changement climatique est déjà visible : tempêtes, inondations, sécheresses et incendies de forêt plus fréquents et plus intenses.

Bien que les estimations des coûts économiques et financiers précis varient, le tableau d’ensemble donne à réfléchir. L’Institute and Faculty of Actuaries prévoit que le changement climatique entraînera une contraction de 50 % du PIB mondial entre 2070 et 2090. Vous préférez une estimation plus basse ? Swiss Re prévoit des pertes de PIB de 18 % d’ici à 2050, si aucune mesure n’est prise.

Quelles que soient les prévisions retenues, il ne fait aucun doute que les coûts du changement climatique augmentent, mais pas à un rythme régulier. Au contraire, les coûts augmentent progressivement, puis brusquement, sous l’effet des catastrophes liées au climat. Coïncidence sombre mais révélatrice, le retrait de la Fed du NGFS intervient au moment où la Californie en fait l’expérience directe, alors que les incendies de forêt réduisent en cendres des milliers habitations, d’entreprises et d’écosystèmes.

Les risques microprudentiels sont évidents. Les structures incendiées étaient pour la plupart hypothéquées. Or, il est peu probable que l’assurance couvre l’intégralité du coût de la reconstruction, même pour ceux qui sont couverts, et de nombreux propriétaires étaient sous-assurés ou non assurés, précisément parce que l’augmentation des risques due aux catastrophes climatiques a fait grimper les primes et poussé certains assureurs à refuser d’offrir une couverture. Si les propriétés détruites ne sont pas reconstruites, les hypothèques correspondantes ne seront pas remboursées et les banques locales et nationales qui ont accordé les prêts subiront de lourdes pertes.

Ce constat ne peut être considéré comme du politiquement correct écolo. Au contraire, compte tenu de son potentiel de déstabilisation du système financier, il mérite clairement l’attention des banquiers centraux. C’est pourquoi la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne soumettent les entreprises qu’elles supervisent, les banques et les compagnies d’assurance, à des tests de résistance au risque climatique, et qu’elles imposent des normes en matière de divulgation d’informations sur le climat, de méthodologies, de processus et de gouvernance. La PBOC, pour sa part, intègre le changement climatique dans la réglementation et la surveillance financières, et elle élabore des règles de prêt écologiques.

La Fed, la banque centrale la plus importante au monde, a cependant d’autres projets. En se retirant du NGFS et en tournant le dos aux scénarios et analyses des risques climatiques, elle a signalé qu’elle avait l’intention de fermer les yeux et se boucher les oreilles face aux dangers de la crise climatique. Cela augmente la probabilité de futures défaillances systémiques, car les fonctionnaires de la Fed sont moins susceptibles de détecter les risques qui se matérialisent sous les yeux, que ce soit en Californie, en Louisiane, en Floride ou au Texas.

Les dirigeants de la Fed insistent constamment sur l’importance de la « dépendance à l’égard des données« . Pourtant, la banque centrale a décidé d’ignorer une énorme masse de données, en rapide croissance, qui montre que les risques climatiques sont des risques économiques. Et cela, afin d’apaiser un président qui ne sait peut-être même pas que le NGFS existe. Le conseil d’administration de la Fed aurait pu maintenir son adhésion au NGFS et attendre son heure. Il n’y avait aucune raison de sauter avant d’être poussé.

Mais la Fed a peur. Le fait de se retirer du NGFS suggère que son processus décisionnel sera, au moins en partie, le reflet de pressions politiques et non d’une analyse indépendante fondée sur des données. Cela n’augure rien de bon pour les quatre prochaines années – et au-delà.

Stuart P.M. Mackintosh est directeur exécutif du Groupe des Trente.

Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

Retombées du Mining Indaba 2025 : Vers une souveraineté minière africaine plus affirmée

L’Afrique cherche à renforcer son contrôle sur ses ressources minières. C’est ce qui ressort de la 31ème édition du Mining Indaba 2025, tenue récemment en Afrique du Sud. Au cours de ce grand rendez-vous du secteur minier africain, plusieurs gouvernements ont exprimé leur volonté de renforcer leur souveraineté minière face aux multinationales. Des débats ont mis en avant la nécessité d’une régulation plus stricte pour lutter contre l’évasion fiscale et d’encourager la transformation locale des minerais afin d’augmenter la valeur ajoutée pour le continent.

Plusieurs pays africains ajustent leurs cadres réglementaires afin d’augmenter la participation de l’État dans l’exploitation minière et de garantir une redistribution plus équitable des revenus. Une analyse récente estime que près de 70% des recettes minières du continent continuent d’échapper aux pays producteurs en raison d’exonérations fiscales excessives et de pratiques de sous-évaluation.

Le Mali est en première ligne de cette dynamique. Face à un manque à gagner fiscal estimé à 230 millions de dollars en 2024, le gouvernement a adopté des mesures strictes à l’encontre de plusieurs sociétés minières. Le litige avec Barrick Gold, marqué par la rétention de trois tonnes d’or destinées à l’exportation et des accusations de violations contractuelles, illustre cette volonté d’assurer le respect des engagements fiscaux. En décembre 2024, des mandats d’arrêt internationaux ont été émis contre des responsables de Barrick pour blanchiment d’argent, tandis que plusieurs cadres ont été arrêtés en novembre.

Contrebande et évasion fiscale : un manque à gagner colossal

Un rapport de Swissaid publié en 2024 a révélé que près de 435 tonnes d’or, d’une valeur estimée à 31 milliards de dollars, ont quitté illégalement le continent en 2022. En 2023, le Mali, le Soudan et la RDC auraient vu plus de 50 tonnes d’or exportées illicitement vers des marchés comme les Émirats arabes unis et la Suisse. Pour y répondre, certains pays africains envisagent un renforcement des capacités de surveillance et de contrôle, ainsi qu’une régulation accrue du commerce de l’or artisanal. Des propositions ont été formulées pour harmoniser les politiques minières et douanières à l’échelle régionale.

Par ailleurs, les experts du secteur insistent sur l’importance de la transformation locale des minerais. Actuellement, plus de 80% des exportations minières africaines se font à l’état brut, limitant ainsi les retombées économiques et la création d’emplois. Le développement d’infrastructures de raffinage et de transformation est essentiel pour réduire la dépendance aux marchés étrangers et assurer des bénéfices plus conséquents aux économies locales.

Ces stratégies visent à permettre aux pays africains de garantir que l’exploitation minière serve avant tout leurs intérêts économiques et sociaux.

Massiré Diop

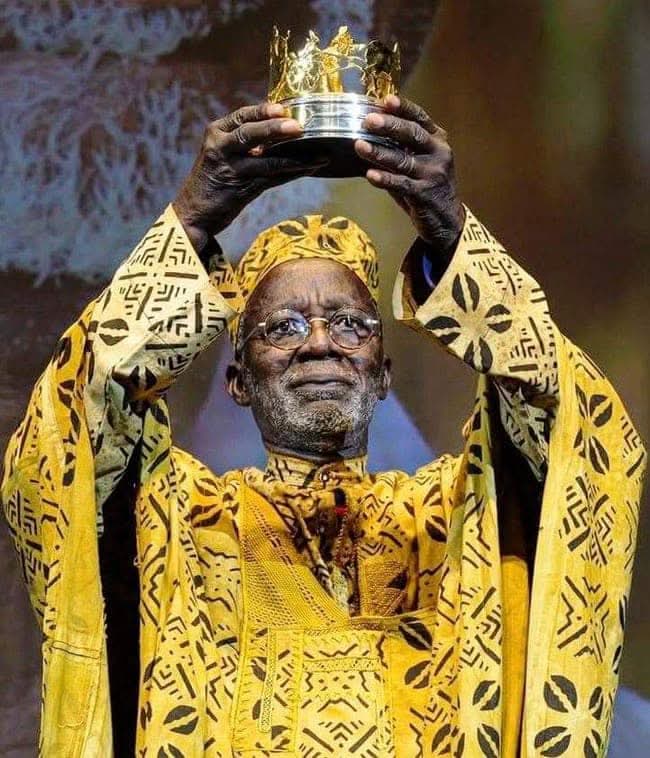

Le 7e art en deuil : Souleymane Cissé tire sa révérence

Le pays pleure aujourd’hui l’un de ses plus grands artistes. Souleymane Cissé, le cinéaste qui a porté haut les couleurs du pays sur la scène internationale, nous a quittés. Son départ laisse un vide immense dans le monde du cinéma et dans le cœur de tous ceux qui ont admiré son engagement et son talent.

6e journée en retard du championnat national : Adama Goïta, héros du Djoliba dans un derby sous tension

Le Djoliba AC a pris le dessus sur son éternel rival, le Stade Malien de Bamako, en s’imposant 1-0 dans le match en retard de la 6ème journée de la Ligue 1 malienne. Un succès qui porte la signature d’Adama Goïa, unique buteur d’une rencontre intense et disputée au stade Mamadou Konaté, sous les yeux d’un public surchauffé.

Passeport AES : Une reconnaissance en question

Depuis la mise en circulation, le 29 janvier 2025, du nouveau passeport biométrique de l’Alliance des États du Sahel (AES), de nombreux citoyens maliens font face à des obstacles administratifs, notamment lors de demandes de visas pour l’espace Schengen. Ces difficultés soulèvent des questions quant à la reconnaissance et à l’authentification de ce nouveau document de voyage.

Paix et réconciliation : TAMOUZÔK-APC lance ses activités

Le samedi 15 février 2025, l’Alliance pour la Paix et la Concorde (TAMOUZÔK-APC) a officiellement lancé ses activités au Centre International de Conférences de Bamako (CICB). Créée le 27 novembre 2024, cette organisation se donne pour mission de contribuer à la stabilisation du Mali à travers la sensibilisation des communautés, le dialogue intercommunautaire et la mobilisation des acteurs du vivre-ensemble.

Tragédie minière à Bilalkoto : Un samedi noir pour Kéniéba

Un drame s’est produit ce samedi 15 février 2025 dans le village de Bilalkoto, commune de Dabia, cercle de Kéniéba. Une machine excavatrice utilisée par des exploitants chinois s’est renversée sur un groupe de femmes qui creusaient dans une fosse à la recherche d’or. Selon des témoins sur place, il y’aurait une quarantaine de morts dobt de nombreuses femmes. Plusieurs blessés graves ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Kéniéba. Le bilan exact reste incertain, mais les recherches se poursuivent.

Émission de titres publics : le Mali cherche 1 255 milliards FCFA en 2025

Le ministère de l’Économie et des Finances a procédé, le 13 février 2025, au lancement du calendrier d’émission des titres publics. Pour l’année 2025, le Trésor public malien envisage de lever 1 255 milliards de FCFA sur le marché des titres de l’UEMOA.

Vœux à la presse: Modibo Sidibé plaide pour un « Mali Kura » fondé sur la souveraineté, la justice et la prospérité

Lors de la traditionnelle présentation de vœux aux médias, le 12 février 2025, le président du Comité Stratégique du M5-RFP Mali Kura, Modibo Sidibé, a dressé un bilan sans complaisance de l’année écoulée et tracé les perspectives d’un Mali tourné vers l’avenir. Entre avancées sécuritaires, défis économiques et tensions politiques, l’ancien Premier ministre a appelé à un sursaut national pour refonder le pays sur des bases solides et inclusives.

Télécommunications : Les taxes de trop ?

Le gouvernement de transition a adopté par ordonnance, lors du Conseil des ministres du 5 février 2025, un projet de texte instituant de nouvelles taxes sur les services téléphoniques. Selon les autorités, les recettes issues de ces nouvelles taxes sont destinées à financer des initiatives publiques visant à améliorer les conditions de vie des populations. Cependant, elles sont décriées par une partie des Maliens.

Le projet de texte adopté porte sur la création, l’organisation et les modalités de gestion du Fonds de soutien aux projets d’infrastructures de base et de développement social. Ce fonds sera alimenté exclusivement par un prélèvement spécifique sur la consommation des services commerciaux de communications téléphoniques et les opérations de retrait dans le cadre des transferts d’argent via le mobile money.

Désormais, un taux de 10% sera prélevé sur les recharges téléphoniques et un autre de 1% sur les retraits d’argent via le mobile money. En clair, pour chaque recharge de 1 000 francs CFA, seulement 900 francs seront désormais crédités sur le compte de l’utilisateur, 100 francs étant prélevés par l’État. Quant aux transactions via mobile money, le retrait de 10 000 francs coûtera désormais 200 francs au lieu de 100 francs, avec 100 francs prélevés par l’État.

Des taxes qui divisent

Ces taxes, qui touchent directement les consommateurs, ont suscité de nombreuses réactions au sein de la population. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le Président du Forum des organisations de la société civile, Alou Badra Sacko, appelle le gouvernement à revoir sa décision, estimant qu’elle est injustifiée pour des Maliens déjà confrontés à de nombreuses difficultés.

« Ce n’est pas normal qu’on impose de nouvelles taxes au peuple alors que le budget de la Présidence ne cesse d’augmenter. De 12 milliards en 2022, ce budget a atteint 17,7 milliards en 2025 », fustige-t-il, remettant également en question la gestion des revenus issus de l’exploitation des mines, notamment du lithium, censés renflouer les caisses de l’État.

Un avis similaire est partagé par l’analyste politique Ousmane Bamba, qui estime que c’est une mauvaise décision de toucher aux recharges téléphoniques et au mobile banking, qui est « l’argent des pauvres ». « Cette mesure affecte directement le panier de la ménagère. Il aurait d’abord fallu qu’au plus haut sommet on donne l’exemple. Il y a des poches qu’on aurait pu serrer avant de s’attaquer au panier de la ménagère », dénonce le modérateur du « Forum du Kénédougou ».

Pour sa part, Sory Ibrahima Traoré, Président du Front pour l’Émergence et le renouveau du Mali (FER – Mali), affirme adhérer « pleinement » aux nouvelles taxes envisagées, « qui visent à compenser le vide créé par la crise profonde avec nos partenaires ». « À mon avis, le gouvernement a déjà perdu trop de temps avant de mettre en place les conditions nécessaires pour augmenter la contribution de chaque Malienne et chaque Malien », avance-t-il, soutenant qu’il est impératif que ces mesures soient accompagnées d’une réduction drastique du train de vie de l’État.

Cheick Oumar Diallo, Président du Mouvement Nouvel Horizon – Faso Jo Sira, partage le même avis. Pour lui, l’imposition de ces nouvelles taxes est une décision difficile, mais un choix courageux qui pourrait réduire le déficit public. « Cette mesure fiscale ne devrait pas être perçue uniquement comme une contrainte, mais comme une contribution au développement national », affirme-t-il.

Faire face à la crise énergétique

Face aux différentes réactions suscitées par l’adoption du projet de texte instituant de nouvelles taxes sur les services téléphoniques, le Premier ministre et le ministre de l’Économie et des Finances ont tenu un point de presse, le 10 février 2025, à la Primature pour fournir des explications.

Selon eux, avant de prendre la décision d’instituer ces nouvelles taxes, le gouvernement a consulté la société civile et au moins sept associations de consommateurs, qui ont donné leur aval. Ces nouvelles taxes sur les recharges téléphoniques et les transactions via mobile money devraient générer environ 140 milliards de francs CFA par an pour l’État, qui les investira dans le secteur énergétique, confronté à une crise sans précédent depuis deux ans.

« Le but du Fonds de soutien aux projets d’infrastructures de base et de développement social est de faire en sorte que des projets urgents puissent être traités avec célérité. Nous savons qu’aujourd’hui, si l’on doit parler d’urgence, c’est surtout la crise énergétique. Avec ces taxes, nous pouvons trouver une solution sans augmenter le prix du courant pour les Maliens », a souligné le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga.

En outre, l’État a également besoin de recettes supplémentaires pour gérer ses différentes dépenses, a expliqué le ministre de l’Économie et des Finances, Alousseini Sanou. « En 2020, le total de la masse salariale au Mali était de 690 milliards de francs CFA. Aujourd’hui, nous sommes à 1 100 milliards de masse salariale, compte tenu des recrutements dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et des augmentations de salaires pour apaiser le climat social », a-t-il confié.

Vers une hausse des tarifs de communication ?

En plus des nouvelles taxes qui touchent directement les consommateurs, le Conseil des ministres a également adopté un projet d’ordonnance modifiant le Code général des Impôts et portant à 7% le taux de la Taxe sur l’Accès au Réseau des Télécommunications ouvert au public (TARTOP), payée par les opérateurs de téléphonie mobile.

Selon le gouvernement, l’essor prodigieux du secteur des télécommunications au cours des 20 dernières années, grâce à l’utilisation généralisée des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, devrait entraîner une hausse substantielle des contributions fiscales des opérateurs de téléphonie mobile.

« Nous avons estimé qu’en augmentant le taux de TARTOP de 2% nous n’allons nullement impacter l’équilibre financier de ces entreprises, qui ont eu suffisamment de temps pour s’ajuster », justifie le ministre de l’Économie et des Finances.

À l’en croire, avant de prendre cette décision, le gouvernement a échangé avec les opérateurs de téléphonie mobile, qui ont compris le bien-fondé de la mesure gouvernementale et n’y ont pas trouvé d’inconvénients.

Cependant, cette augmentation de la TARTOP n’aura-t-elle pas des répercussions sur le coût des services des opérateurs de téléphonie mobile ? Nos tentatives auprès des deux principaux opérateurs du pays pour répondre à cette interrogation n’ont pas abouti. D’ailleurs, ils n’ont pas réagi officiellement depuis l’annonce des mesures du gouvernement.

Selon l’avis d’un spécialiste en télécommunication ayant requis l’anonymat, cette augmentation de la TARTOP aura, d’une manière ou d’une autre, une incidence sur les tarifs de communication. « Les 2% de plus que ces opérateurs de téléphonie mobile vont payer à l’État, ils vont le récupérer auprès des consommateurs. Officiellement, il n’y aura pas d’augmentation des tarifs, mais la durée des crédits de communication ou des données mobiles, par exemple, pourrait être impactée », glisse notre interlocuteur.

200 milliards de recettes annuelles

Le gouvernement a également adopté un projet d’ordonnance portant institution de la Contribution spéciale de solidarité (CSS) et d’une taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services. Selon les explications du ministre de l’Économie et des Finances, cette taxe est inspirée de la CGS (Contribution générale de solidarité) mise en place pour la première fois en 2018 et constituée de 0,5% du chiffre d’affaires de toutes les entreprises installées au Mali. Quant à la taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services, elle concerne uniquement les boissons alcoolisées, qu’elles soient produites localement ou importées.

L’ensemble des recettes annuelles attendues à partir de ces différentes taxes (sans la CSS payée par les entreprises) est estimé à environ 214 milliards de francs CFA, selon le Premier ministre : 140 milliards pour les taxes sur les recharges téléphoniques et les transferts via mobile money, 62 milliards pour la taxe sur les boissons alcoolisées et 12 milliards pour la hausse de la TARTOP.

Sénégal : Un rapport accablant de la Cour des comptes révèle des détournements massifs sous le règne de Macky Sall

Le rapport explosif de la Cour des comptes du Sénégal, publié le 12 février 2025, dévoile des anomalies financières majeures sous l’administration de l’ex-président Macky Sall. Il révèle des manipulations d’indicateurs économiques, des détournements massifs de fonds publics et des pratiques financières opaques ayant gravement impacté l’économie du pays.

Indice de perception de la corruption 2024 : Le Mali encore dans la zone de turbulences

Le dernier Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024 de Transparency International, publié le 12 février 2025, classe le Mali au 136e rang sur 180 pays, avec un score de 28 sur 100. Ce résultat illustre une fois de plus la difficulté du pays à lutter contre la corruption, un fléau qui mine la gouvernance et freine son développement.

Pour le rapport, le pays est confronté à une érosion des institutions de contrôle. De plus, il indique également que l’attribution des marchés publics manque de transparence et la gestion des finances publiques demeure opaque, alimentant une perception généralisée de corruption.

Selon le document, l’administration publique est particulièrement touchée. L’accès aux services essentiels comme la justice, la santé et l’éducation est souvent conditionné par des pratiques de favoritisme ou des pots-de-vin. Dans ce contexte, le document estime que la méfiance des citoyens envers l’État s’accentue, renforçant un climat d’impunité pour les élites. Signalons qu’à ce sujet, les rapports de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI) et du Bureau du Vérificateur Général, en sont une parfaite illustration.

Le Mali n’est pas un cas isolé. En Afrique de l’Ouest, plusieurs pays affichent des scores médiocres dans l’IPC 2024, traduisant une gouvernance affaiblie par la corruption et l’opacité des finances publiques.

Le Nigeria, première puissance économique de la région, obtient un score de 25 sur 100, soulignant l’ampleur du détournement des fonds publics, notamment dans le secteur pétrolier. Le Burkina Faso, également sous transition, affiche un score de 30 sur 100, restant sous la barre critique de 50, qui marque le seuil entre une gouvernance corrompue et une administration relativement intègre.

À l’inverse, le Ghana se distingue avec un score de 43 sur 100, bien qu’en légère baisse, confirmant sa position parmi les pays les plus transparents de la région.

L’Afrique subsaharienne, toujours parmi les régions les plus corrompues au monde

Avec un score moyen de 32 sur 100, l’Afrique subsaharienne reste l’une des régions les plus touchées par la corruption. Plus des deux tiers des pays africains obtiennent un score inférieur à 50, traduisant une faible capacité des États à lutter efficacement contre ce phénomène.

Transparency International met en garde contre le risque de détournement des fonds climatiques, alors que de nombreux pays africains devraient bénéficier d’aides internationales pour faire face aux effets du changement climatique. L’absence de contrôle rigoureux sur ces financements risque de priver les populations vulnérables des ressources essentielles à leur adaptation.

Les pays les plus corrompus de la région incluent la Somalie (11 sur 100), le Soudan du Sud (13 sur 100) et la République centrafricaine (19 sur 100), où les conflits prolongés ont exacerbé l’effondrement des institutions.

Les bons élèves de la lutte contre la corruption

À l’échelle mondiale, les pays nordiques conservent leur place de leaders en matière de transparence et de bonne gouvernance. Le Danemark reste le pays le moins corrompu du monde avec un score de 90 sur 100, suivi par la Finlande (88 sur 100) et la Norvège (87 sur 100).

D’autres pays comme le Canada (75 sur 100) et l’Allemagne (79 sur 100) maintiennent également des niveaux élevés d’intégrité publique malgré certaines controverses récentes.

Les 5 pays les plus corrompus du classement

Aux dernières places du classement, on retrouve des États en proie à des crises profondes, où l’absence de gouvernance stable favorise la corruption à grande échelle. Il s’agit notamment de la Somalie (11 sur 100), du Soudan du Sud (13 sur 100), de la Syrie (14 sur 100), du Venezuela (14 sur 100) et du Yémen (16 sur 100).

Ces pays souffrent de guerres civiles, d’effondrement institutionnel et d’une impunité totale pour les acteurs corrompus.

Le rapport de Transparency International souligne l’urgence d’un renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption. Pour le Mali, cela passe par un renforcement du cadre juridique, une indépendance accrue de la justice et une meilleure protection des lanceurs d’alerte.

Sans réformes concrètes, la corruption continuera de fragiliser les institutions, de freiner le développement et d’accentuer la défiance des citoyens envers l’État. Transparency International appelle ainsi à une mobilisation nationale et internationale pour lutter efficacement contre ce fléau qui compromet la croissance économique et la stabilité politique du pays.

Lancement du programme DDR-I : une relance sous haute surveillance

Le gouvernement a officiellement lancé le programme de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Intégration (DDR-I), visant à intégrer 2 000 ex-combattants au sein des Forces armées maliennes (FAMa) et à réinsérer 1 000 autres dans la vie civile. Cette annonce a été faite par le ministre de la Réconciliation nationale, le général Ismaël Wagué, qui a souligné l’importance de cette initiative dans le cadre du processus de stabilisation et de réconciliation nationale.

Recettes budgétaires : Le gouvernement donne des explications sur les nouvelles taxes

Face aux réactions suscitées par l’adoption, en Conseil des ministres, le 5 février 2025, de taxes supplémentaires sur les télécommunications et la consommation de certains biens et services, le Premier ministre et le ministre de l’Économie et des Finances ont animé un point de presse ce lundi 10 février 2025 à la Primature pour fournir des explications.

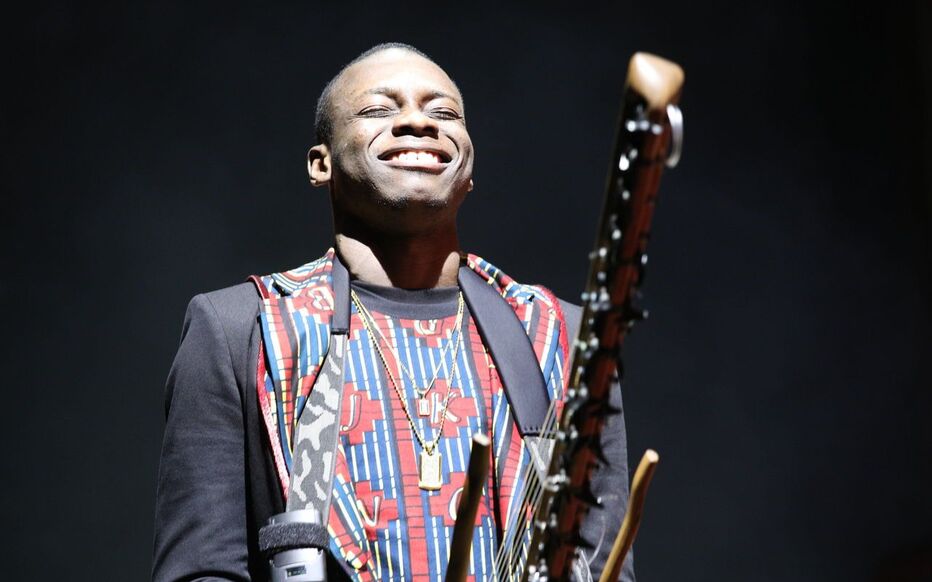

France : Sidiki Diabaté victime d’un vol ciblé en pleine tournée

Le 8 février 2025, alors que Sidiki Diabaté, artiste reconnu pour sa maîtrise de la kora, donnait un concert à la Défense Arena de Nanterre, près de Paris, des malfaiteurs ont pénétré par effraction au domicile de sa sœur et productrice, Djelika Diabaté, à Tremblay-en-France.

Le vol, minutieusement orchestré, a permis aux cambrioleurs de s’emparer d’un coffre-fort contenant environ 190 000 euros (125 millions de francs CFA), une partie des recettes de la tournée. Cet acte criminel interroge sur la sécurité financière des artistes en tournée et sur la gestion des fonds de leurs spectacles.

Gilles Yabi : « le retrait simultané de ces pays est un coup dur porté à l’organisation, et surtout à l’intégration régionale »

Gilles Yabi, chercheur et fondateur du think tank WATHI, analyse les défis actuels en Afrique de l’Ouest. Dans cet entretien exclusif, il évoque l’avenir de la CEDEAO après le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la lutte contre le terrorisme sans les forces occidentales, l’impact des régimes militaires sur la sécurité, la crise sahélienne et l’immigration clandestine, ainsi que l’influence grandissante de nouveaux partenaires comme la Russie, la Chine et la Turquie.

Arrêtés de paiement des redevances audiovisuelles : les associations de presse exigent un retrait et appellent au dialogue

Les principales associations de la presse audiovisuelle et en ligne du Mali, notamment l’Union des Radios et Télévisions Libres du Mali (URTEL), l’Association Malienne des Télévisions (AMATEL), l’Association des Professionnels de la Presse en Ligne du Mali (APEL Mali), l’Union des Radios Privées du Mali (URPM) et l’Association des Éditeurs de la Presse Privée (ACCESS), ont exprimé leur profonde préoccupation suite à la publication par la Haute Autorité de la Communication (HAC) des arrêtés interministériels n°4473 et 4474. Ces arrêtés fixent les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle pour l’exploitation des services audiovisuels, ainsi que les frais de délivrance et de modification des autorisations.

Massacre à Kobé : 25 civils tués dans une embuscade terroriste entre Gao et Ansongo

L’Afrique a elle aussi besoin de sécurité minérale

Du 3 au 6 février, dirigeants politiques et acteurs industriels se réuniront dans la ville du Cap à l’occasion de la conférence annuelle Mining Indaba relative à l’investissement dans l’exploitation minière en Afrique. Au sommet des priorités de cet événement figureront les réserves africaines de minerais critiques, et la manière dont le continent peut tirer parti du rôle que jouent ces matières premières dans l’économie mondiale.

Depuis de nombreuses années, l’Afrique est l’un des principaux fournisseurs de matières premières au monde, ce qui en fait un élément central de la diplomatie des ressources naturelles ainsi que de la compétition géopolitique. En 2024, l’Union européenne a adopté la loi sur les matières premières critiques, qui vise à garantir un meilleur accès de l’Europe aux ressources du continent africain, en échange d’un rôle plus important de celui-ci dans le traitement local des matières premières, et d’une trajectoire de développement alignée sur un certain nombre de feuilles de route politiques telles que la Vision minière pour l’Afrique.

Une question sera néanmoins sur toutes les lèvres dans les couloirs de l’International Convention Centre du Cap : Pour qui ces ressources sont-elles essentielles ? Dans le contexte des matières et des minéraux, le terme « critique » est souvent associé à la transition énergétique. En réalité, un minéral est considéré comme critique pour deux principales raisons, qui n’ont pas grand-chose à voir avec la promotion des énergies renouvelables : il revêt une importance économique dans la mesure où ce minéral est difficilement remplaçable, et des risques de perturbation existent quant à son approvisionnement.

Ces deux critères dépendent du point de vue de chacun : Quels sont les États pour lesquels ces minéraux présentent une importance économique, et quels sont ceux dont les chaînes d’approvisionnement sont exposées à des risques ? L’UE dispose d’ores et déjà de solides chaînes d’approvisionnement concernant la plupart des minéraux, et c’est pourquoi elle adopte une approche très sélective en la matière. Outre les minéraux essentiels à la transition énergétique tels que le lithium et le cobalt, sa liste de matières premières critiques inclut le béryllium (utilisé dans les systèmes de guidage des missiles), le tantale (utilisé dans les condensateurs et l’électronique), et même certaines matières premières en contradiction directe avec la transition énergétique, telles que le charbon métallurgique.

Supposons toutefois que nous posions la question différemment : Quels sont les besoins de l’Afrique sur le plan de sa sécurité minérale ? Du point des pays du Sud et des populations les plus pauvres de la planète, une liste des matières premières essentielles serait tout à fait différente. Elle inclurait des minéraux essentiels à la sécurité humaine – ciment pour les logements et les infrastructures, engrais pour l’agriculture, sel pour la nutrition et la conservation des aliments, chlore pour la purification de l’eau et fluorine pour sa fluoration.

Observée sous cet angle, la sécurité minérale est moins une question de sécurité nationale et d’augmentation des bénéfices d’extraction qu’une question d’accès, d’abordabilité et de satisfaction des besoins de tous. De la même manière que la sécurité alimentaire correspond à une nutrition universelle, la sécurité minérale doit répondre à des besoins universels – logement, mobilité, communication, énergie et subsistance.

La création de chaînes de valeur locales adaptées aux besoins de l’Afrique sera vitale pour la sécurité minérale du continent. À titre d’exemple, l’Afrique produit 30 millions de tonnes d’engrais minéraux par an, mais elle en exporte la majeure partie, ce qui couvre seulement 3 à 4 % de la consommation mondiale – une conséquence du niveau élevé des coûts ainsi que de la complexité des chaînes d’approvisionnement. Les roches concassées constituent une source alternative prometteuse d’éléments nutritifs pour les cultures, et présentent l’avantage supplémentaire de piéger le dioxyde de carbone. Au Brésil, le mouvement Rochagem a été le premier à utiliser des roches locales, ce qui a permis de réduire les coûts de 80 %, tout en produisant des rendements égaux ou supérieurs à ceux obtenus avec des engrais conventionnels.

De même, l’Afrique consomme seulement 5 % de la production mondiale de ciment alors qu’elle abrite 18 % de la population mondiale. Le coût élevé du ciment clinker importé entrave son développement économique, fragilise ses infrastructures de logement et de transport, ralentit ses efforts de rétablissement à l’issue de catastrophes naturelles, et limite la capacité des pays africains à protéger leur littoral contre les effets du changement climatique. Plusieurs alternatives telles que le ciment d’argile calciné au calcaire (LC3) peuvent être produites localement à partir d’abondantes ressources d’argile, pour des coûts jusqu’à 25 % inférieurs et une empreinte carbone inférieure de 40 %.

Un accès abordable aux produits à base de minéraux intégrés au niveau mondial, tels que les panneaux solaires et les batteries, demeure particulièrement difficile à atteindre. À titre d’illustration, alors que la République démocratique du Congo produit 72 % du cobalt mondial, un élément clé des batteries lithium-ion, l’Afrique devrait représenter seulement 0,1 % du marché mondial d’ici 2030.

Ce problème ne se limite pas à l’Afrique. Entre 2002 et 2022, des pays d’Amérique latine comme le Chili, l’Argentine et la Bolivie ont exporté 1 980 kilotonnes de lithium, dont seulement 13 kilotonnes (moins de 1 %) ont regagné la région sous forme de produits finis.

Plusieurs approches innovantes, telles que les systèmes de « matériaux en tant que service », qui encouragent la location plutôt que la vente de matières premières, pourraient contribuer à combler ces écarts en permettant aux pays producteurs de minerais de percevoir des redevances à chaque étape du traitement et de la production. En s’inspirant de cette approche, les dirigeants politiques pourraient également exiger des fabricants de produits finis qu’ils les revendent à des prix abordables.

Pour que de tels programmes puissent être mis en œuvre, le soutien des économies développées, notamment européennes, sera indispensable. Coopération et assistance techniques seront particulièrement importantes pour promouvoir une sécurité minérale centrée sur l’être humain, dans la mesure où le secteur des minéraux a perçu un peu moins de 600 millions $ sur les 239 milliards $ consacrés à l’aide publique au développement à travers le monde en 2021.

Pour garantir un accès durable aux matières premières essentielles, l’UE ne doit pas se contenter d’offrir aux pays africains un rôle plus important dans le traitement de minerais qui seront en fin de compte exportés. Elle doit davantage contribuer à la création d’un modèle de sécurité minérale plus équitable, qui place l’accent sur l’accessibilité financière et l’autosuffisance, permettant ainsi à l’Afrique de répondre à ses propres besoins en matière de développement.

Daniel M. Franks est professeur à l’Université du Queensland, et directeur du Global Centre for Mineral Security au sein du Sustainable Minerals Institute. Rüya Perincek, chercheuse en politiques publiques à la Willy Brandt School of Public Policy de l’Université d’Erfurt, est membre principale adjointe au Global Centre for Mineral Security.

Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

Championnat national de basket-ball : Coup d’envoi de la nouvelle saison

Après le double sacre du Stade Malien de Bamako en Supercoupe du Mali, tant chez les Hommes que chez les Dames, le 24 janvier 2025, le championnat national de basketball pour la saison 2024 – 2025 a démarré le 30 janvier. Au total, huit rencontres ont été disputées lors de cette journée inaugurale.

Les deux affiches phares de cette première journée, opposant le Stade Malien à l’AS Real, ont tourné à l’avantage des Stadistes sur les deux tableaux. Chez les Messieurs, les Blancs de Bamako se sont largement imposés (78 – 38). Les protégés du technicien Boubacar Kanouté ont plié le match dès la première mi-temps, avec une avance de 19 points (38 – 19) avant de prendre également le dessus lors du troisième quart-temps, portés par Gaoussou Fofana, auteur de 11 points et meilleur marqueur de la rencontre.

Les Dames de l’AS Real de Bamako n’ont pas réussi à prendre la revanche pour leurs homologues masculins. Elles se sont également inclinées devant les Dames du Stade Malien, même si elles ont fait légèrement mieux que les hommes en termes d’écart au score (82 – 67).

Autres résultats

Dans les autres rencontres, dans le tableau masculin l’AS Police s’est imposée devant le promu Faso Kanu (65 – 53). Pour leur grande première dans l’élite, les joueurs de Faso Kanu se sont logiquement inclinés face à des Policiers plus expérimentés.

En revanche, la tâche n’a pas été facile pour le CRB de Tombouctou face à la deuxième équipe promue cette saison chez les Messieurs. Le Centre Mamoutou Kane de Kalanbacoro a longtemps tenu tête aux Tombouctiens avant de s’incliner sur le fil (62 – 61).

L’autre affiche de cette première journée, entre deux habitués du championnat, l’USFAS et l’Attar Club de Kidal, a tourné à l’avantage des Militaires, qui ont largement dominé les Kidalois (71 – 53).

Chez les Dames, l’AS Police a pris le dessus sur l’AS Commune V (74 – 55). Les Policières ont été nettement supérieures aux joueuses de la Commune V, en manque de rythme. Kalaban Sport Club est également venu à bout du CRB de Tombouctou (57 – 39), alors que le Djoliba AC a perdu sur tapis vert, car les Rouges de Bamako, en se présentant sur le parquet du Palais des Sports, n’étaient pas en possession de leurs licences.

Mohamed Kenouvi