Étiquette : Mali

Le fonds de réponse aux pertes et dommages est-il en train de devenir une promesse creuse ?

Les inondations, vagues de chaleur, sécheresses, tempêtes et incendies de forêt ont jusqu’à présent provoqué cette année plusieurs milliers de décès, impacté la santé ainsi que les moyens de subsistance de millions de personnes, et causé des dommages à hauteur de dizaines de milliards de dollars – au moins 41 milliards $ au stade du mois de juin. En septembre et octobre, deux ouragans – Hélène et Milton – ont provoqué à eux seuls plus de 100 milliards $ de dégâts aux États-Unis. Les études récentes indiquent que les dommages climatiques pourraient coûter à l’économie mondiale entre 19 000 et 59 000 milliards $ par an d’ici l’année 2049. Le message est clair : nous devons mobiliser dès aujourd’hui d’importantes ressources financières pour le climat si nous entendons préserver notre avenir.

Tous les États ne partagent évidemment pas la même responsabilité dans la crise climatique. L’injustice fondamentale du changement climatique réside en ce que les pays qui ont le moins contribué au problème en subissent bien souvent les pires effets. En phase avec cette situation, l’accord de Paris 2015 sur le climat a énoncé que les économies développées devaient fournir des ressources financières en soutien des efforts d’atténuation et d’adaptation des pays en voie de développement.

Or, en l’état actuel des choses, les pays à revenu élevé ne consacrent qu’environ 100 milliards $ chaque année au financement public des efforts climatiques des économies en voie de développement, sachant par ailleurs que ce chiffre relativement faible est une nouveauté : alors que cet engagement a été formulé en 2009, il a été honoré pour la première fois en 2022 seulement – deux ans après la date initialement fixée. Cette situation est d’autant plus problématique que l’essentiel de ce soutien s’effectue sous la forme de prêts, notamment de financements non concessionnels.

La bonne nouvelle, c’est que durant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) qui se tient actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan, il est prévu que les États s’entendent sur un objectif de financement actualisé : le « nouvel objectif collectif quantifié » (NOCQ) pour le financement climatique. La mauvaise, c’est qu’en dépit de près de trois ans de délibérations techniques et politiques – et leurs milliers de pages de soumissions officielles, d’études universitaires et de documents de plaidoyer – l’ampleur nécessaire du NOCQ demeure extrêmement débattue. À ce stade, il n’est absolument pas certain que les dirigeants mondiaux parviendront à un accord sur le NOCQ, et encore moins sur un objectif suffisamment ambitieux.

Les conséquences d’un tel échec seraient incalculables. Le NOCQ est en effet voué à jouer un rôle majeur dans la détermination de la prochaine phase de plans d’action climatique – les contributions déterminées au niveau national (CDN) – que les États soumettront en début d’année prochaine, conformément à l’accord de Paris. Si le NOCQ est insuffisant, les États se trouveront dans l’incapacité d’accomplir ce qui est nécessaire pour combler les lacunes mondiales en matière d’émissions et d’adaptation. Une partie seulement des CDN actuelles des pays en voie de développement représente entre 5 000 et 6 800 milliards $ d’ici 2030.

L’atténuation et l’adaptation ne constituent cependant qu’une partie du défi. Les économies en voie de développement sont en effet également confrontées à des pertes et dommages croissants – résultant non seulement d’événements climatiques extrêmes, mais également d’évolutions lentes telles que la fonte des glaciers, la désertification et l’élévation du niveau de la mer – qui pourraient leur coûter entre 447 et 894 milliards $ par an d’ici 2030. L’incapacité à convenir d’un NOCQ suffisamment robuste, notamment des financements de réponse aux pertes et dommages, affaiblirait un système international d’action climatique censé insister sur la solidarité et l’équité.

Cela ne semble toutefois pas préoccuper les pays développés : menés par les États-Unis, ils rejettent explicitement toute obligation de compenser les pertes et dommages des pays en voie de développement liés au changement climatique. Tout est d’ailleurs en place pour qu’ils se dérobent à leur responsabilité. En effet, alors que les pertes et dommages possèdent leur propre article dans l’accord de Paris (distinct de l’adaptation), ils ont été volontairement exclus des engagements financiers prévus par le pacte. Par ailleurs, les pays riches peuvent faire valoir l’idée selon laquelle cette question serait déjà couverte par le Fonds de réponse aux pertes et dommages (FRLD) créé l’an dernier lors de la COP28.

Or, cette affirmation n’est pas recevable, comme le démontre un examen plus attentif des dispositions du FRLD : toutes les contributions financières sont entièrement volontaires. Ces financements reposent sur « la coopération et la facilitation », et « n’impliquent ni responsabilité, ni compensation ».

De plus, les États-Unis ont anéanti la distinction entre pays riches et pays pauvres en tant que base des contributions au Fonds, avec des conséquences pour l’action collective dans le cadre du régime climatique international et de l’accord de Paris. Contrairement, par exemple, à la charte du Fonds vert pour le climat créé en 2010, le texte du FRLD ne désigne jamais explicitement les pays développés comme ceux qui doivent fournir le soutien financier.

Il n’est donc pas surprenant qu’un an après sa création, les promesses de dons au FRLD atteignent un total de seulement 702 millions $, et que peu d’engagements supplémentaires relatifs au fonds soient attendus à Bakou (un seul a été pris jusqu’à présent). Ce montant inclut un engagement dérisoire de 17,5 millions $ de la part des États-Unis – pays qui est de loin le plus grand émetteur de gaz à effet de serre de toute l’histoire. Ce chiffre est infiniment inférieur à la « juste part » de contribution que l’on attendrait des États-Unis, une part qui devrait en théorie s’élever d’après certaines estimations à 340 milliards $ par an (en soutien à la fois à l’adaptation et aux pertes et dommages).

Salué il y a un an comme un triomphe pour la justice climatique, le FRLD pourrait ainsi se révéler une victoire à la Pyrrhus, échouant non seulement à fournir le soutien dont les économies en voie de développement ont besoin pour faire face aux pertes et dommages liés au climat, mais servant également de prétexte à la non-inclusion de ce soutien dans le NOCQ. Il risque même de poser les bases d’une situation dans laquelle d’autres types de contributions financières climatiques deviendraient volontaires dans un avenir proche.

Les gouvernements et représentants de la société civile des pays en voie de développement présents à la COP29 doivent maintenir la pression sur les pays riches pour que ceux-ci formulent un NOCQ satisfaisant, contraignant les pays développés à fournir des financements climatiques, même si d’autres sont invités à y contribuer de manière volontaire. Les gouvernements des pays développés seront jugés sévèrement par l’opinion publique mondiale s’ils ne revoient pas leur approche insensible des négociations sur les financements climatiques, et s’ils ne fournissent pas les ressources suffisantes aux pays en voie de développement, qui souffrent d’une crise climatique qu’ils n’ont pas provoquée.

Liane Schalatek est directrice adjointe des bureaux de la Heinrich Böll Foundation à Washington DC.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

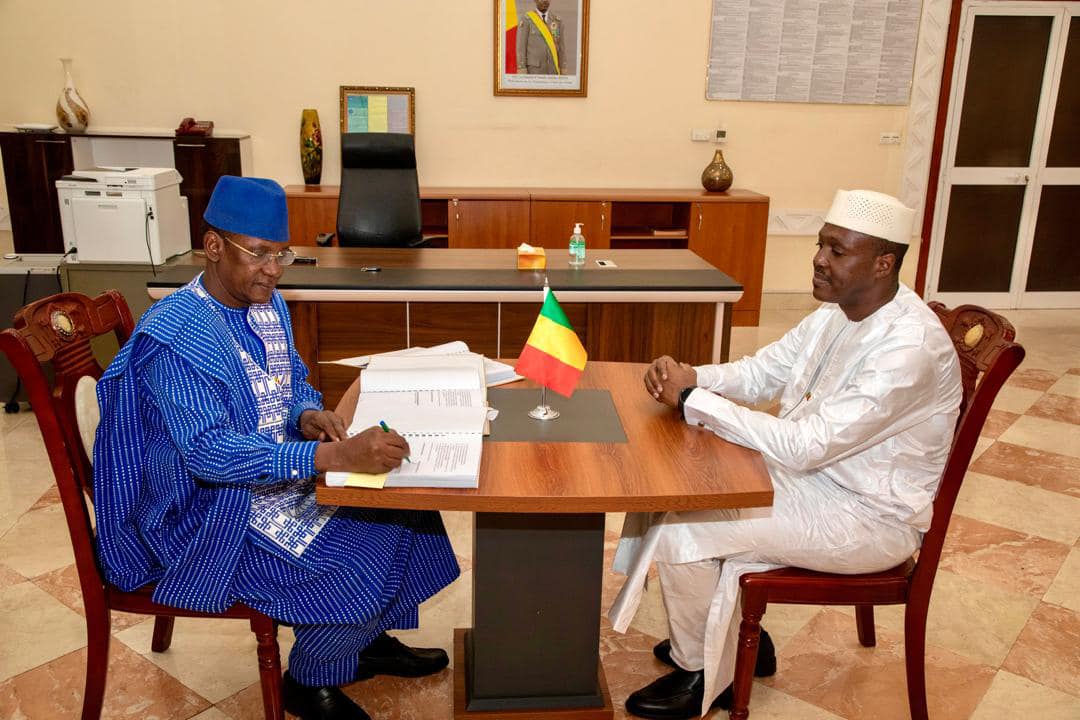

Transition : Choguel K. Maïga remplacé par le Général Abdoulaye Maïga

Le Président de la Transition, le Général Assimi Goïta, a démis de ses fonctions le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, ainsi que l’ensemble de son gouvernement, le mercredi 20 novembre 2024. Cette décision, officialisée par un décret présidentiel, intervient dans un contexte politique marqué par de fortes tensions entre les autorités militaires et civiles. Elle ouvre une nouvelle étape pour la Transition avec la nomination du Général de division Abdoulaye Maïga à la Primature.

Lors d’un rassemblement du Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) le 16 novembre dernier, Choguel Maïga avait exprimé son mécontentement quant à sa marginalisation dans les prises de décisions, notamment sur la prolongation de la transition politique. Il avait déclaré : « ce n’est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre ne peut pas apprendre dans les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement ».

Cette prise de position a aggravé les tensions entre Choguel Maïga et les autorités militaires au pouvoir. Pour plusieurs observateurs, le Premier ministre, dont les relations avec les militaires étaient déjà tendues depuis plusieurs mois, a franchi la ligne rouge lors de cette sortie.

Pression populaire

Les déclarations critiques de Choguel Maïga lors du meeting du 16 novembre ont provoqué des réactions vives de diverses associations et organisations de la société civile, qui ont réclamé son départ immédiat.

Menées par l’Alliance pour la refondation du Mali (AREMA), lors d’un meeting, le 19 novembre à l’occasion de l’An 1 de la reprise de Kidal, elles ont appelé le Président de la Transition à démettre le Chef du gouvernement de ses fonctions. Ces pressions ont sans doute contribué à la décision présidentielle de se séparer du locataire de la Primature.

Le jour même où la décision a été annoncée, le Conseil des ministres, habituellement programmé le mercredi, avait été reporté sans explication officielle. Bien que l’absence de plusieurs ministres ait pu justifier ce report, de nombreuses sources indiquaient que le Chef du gouvernement n’avait été informé qu’au dernier moment.

Des divergences étaient apparues depuis plusieurs mois entre Choguel Maïga et les militaires, qui étaient accusés de vouloir écarter le Premier ministre de ses fonctions. Un remaniement gouvernemental, en juillet 2023, avait déjà affaibli sa position, avec le départ de plusieurs de ses alliés proches perçu comme un avertissement à son encontre.

3 ans et 5 mois à la Primature

Nommé Premier ministre en juin 2021, Choguel Kokalla Maïga a joué un rôle-clé dans la transition politique au Mali. Initiateur de la rectification de la Transition, Il a été à la base des grandes réformes politiques et institutionnelles. Choguel Maïga a organisé les Assises nationales de la Refondation, dont les recommandations ont été déclinées en priorités gouvernementales, avec un calendrier de mise en œuvre et un plan de suivi-évaluation.

En 2022, il avait dû s’éloigner temporairement de ses fonctions pour des raisons de santé. Pendant son absence, le ministre de l’Administration territoriale et Porte-parole du gouvernement, le Général Abdoulaye Maïga, avait assuré l’intérim avant d’être nommé ministre d’État et Premier ministre « adjoint » lors du retour de Choguel Maïga.

Nouvelle phase

Le limogeage de Choguel Maïga et de son gouvernement ouvre une nouvelle phase d’incertitude politique au Mali, alors que le pays est toujours en quête de stabilité et de gouvernance démocratique. Cette décision reflète les tensions persistantes entre les autorités militaires et civiles concernant la gestion de la Transition et le calendrier électoral.

La prolongation de la Transition sans consultation préalable du gouvernement et le limogeage du Premier ministre pourraient être perçus comme les signes d’une concentration du pouvoir entre les mains des autorités militaires. Cette situation pourrait compromettre la crédibilité du processus de transition et de susciter des inquiétudes tant au niveau national qu’international.

En effet, très rapidement, en fin de matinée du jeudi 21 novembre 2024, a été désigné le nouveau Premier ministre pour le reste de la période transitoire. Il s’agit du Général de Division Abdoulaye Maïga, ancien ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Ministre d’État, il joue un rôle central dans le gouvernement et a la confiance du Président de la Transition. Alors que l’élection présidentielle pourrait se tenir en 2025, sa nomination à la tête du gouvernement pourrait contribuer à rassurer la classe politique, avec laquelle il entretient de bons rapports.

Mohamed Kenouvi et Massiré Diop

Le G20 doit aider l’Afrique à combler le manque de financements climatiques

Dans un monde confronté à des défis climatiques sans précédent, l’attribution à l’Union africaine d’un siège permanent au G20 constitue une opportunité majeure. À l’heure où le continent subit des inondations, des sécheresses et des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et sévères – conséquences d’une crise dont il n’est pas à l’origine – l’Afrique a d’urgence besoin de soutien financier pour échapper à ce cycle de la dette et des catastrophes naturelles qui entrave sa résilience climatique et son développement durable.

La voie à suivre est claire : les riches économies du G20 doivent allier les actes à la parole, en fournissant des financements climatiques durables à long terme ainsi que des prêts concessionnels pour permettre à l’Afrique de combler l’actuel manque de financements. Les dirigeants du groupe se réuniront à Rio de Janeiro pour le sommet du G20 les 18 et 19 novembre, un événement qu’observeront attentivement les États du monde entier, et en particulier les pays africains.

L’attribution à l’Afrique d’un siège au G20 était attendue depuis longtemps. Elle illustre à la fois l’importance croissante et la gravité des crises auxquelles le continent est confronté. La simple représentation de l’Afrique au sein du groupe ne suffira pas néanmoins. Son inclusion doit se traduire par un soutien réel et par des bienfaits tangibles pour les communautés locales en proie à des défis économiques, environnementaux et énergétiques.

L’Afrique a trop longtemps été reléguée à la périphérie de l’économie mondiale. Maintenant qu’elle est représentée au G20, les plus grandes économies de la planète ont pour responsabilité de démanteler les structures enracinées qui maintiennent dans la pauvreté le continent et d’autres régions en voie de développement.

Le secteur de l’énergie en constitue l’une des illustrations frappantes. Malgré plusieurs décennies de promesses formulées par les dirigeants politiques, les énergies fossiles ont échoué à fournir de l’électricité à de vastes régions du continent. Quelque 600 millions d’Africains vivant encore aujourd’hui sans électricité, la « transition » énergétique de l’Afrique consiste moins à passer d’énergies polluantes à des énergies propres qu’à passer d’une absence d’énergie à des sources durables.

Les enjeux sont plus élevés que jamais. L’avenir de la croissance et de la prospérité de l’Afrique dépend de sa capacité à fournir un accès énergétique universel, abordable et fiable. Fort heureusement, le continent possède d’abondantes ressources d’énergies renouvelables, et, d’après les prévisions des experts, l’énergie solaire constituera d’ici 2030 la source d’électricité la moins coûteuse du continent.

Plus grand parc solaire au monde, le complexe solaire Noor Ouarzazate illustre ce que les pays africains sont capables d’accomplir lorsqu’ils bénéficient d’un soutien et de financements suffisants. De même, plusieurs projets tels que les centrales géothermiques Olkaria, situées au Kenya et financées par le gouvernement japonais, ou encore les parcs éoliens Adama en Éthiopie, soutenus par des prêts concessionnels chinois, démontrent que les objectifs énergétiques de l’Afrique sont tout à fait atteignables.

Pour libérer son immense potentiel en matière d’énergies renouvelables, l’Afrique a cependant besoin d’importants investissements financiers et soutiens techniques. Il est par conséquent nécessaire que le développement du continent s’inscrive au cœur de l’effort mondial visant à multiplier par trois la production d’énergies renouvelables d’ici 2030. La création d’opportunités économiques significatives pour les Africains impose d’enraciner cet effort dans des cadres fiables et autosuffisants répondant aux besoins des communautés locales, plutôt que de perpétuer le modèle d’exploitation des ressources qui caractérise les combustibles fossiles.

Si elle disposait d’une capacité énergétique élargie, l’Afrique pourrait développer des secteurs produisant des biens écologiques à valeur ajoutée, ce qui réduirait la dépendance du continent aux exportations de matières premières. Pour y parvenir, la sécurité énergétique ne suffit pas ; des réformes globales doivent être appliquées aux systèmes commerciaux mondiaux qui entravent la croissance économique et la compétitivité des pays en voie de développement. Le soutien du G20 est indispensable à cette transformation.

Le moment est venu de transformer les promesses en actions concrètes. Les conférences annuelles des Nations Unies sur les changements climatiques (COP), depuis longtemps caractérisées par des discours grandiloquents, ne peuvent plus constituer la simple tribune de gestes symboliques. Les pays du G20 doivent d’urgence formuler et honorer la promesse de fournir aux pays en développement 1 000 milliards $ par an de financements climatiques à long terme sous forme de subventions.

Ce chiffre n’est pas arbitraire ; pour les économies les moins développées de la planète, il correspond à la différence entre stagnation et progrès véritable. Le sommet du G20 au Brésil – qui coïncide avec la COP29 en Azerbaïdjan – peut contribuer à la sécurisation des fonds nécessaires, en créant des mécanismes de financement fiables et innovants, allant des taxes sur les ultra-riches jusqu’aux prélèvements sur les billets d’avion, les transactions financières ou encore la production fossile.

À mesure que s’intensifie la crise climatique, le système financier mondial doit évoluer pour soutenir ceux qui sont les plus touchés par ses effets dévastateurs. Pour rendre le financement du développement plus accessible et plus équitable, le G20 doit promouvoir des réformes essentielles, telles que l’augmentation des capitaux des banques multilatérales de développement et la simplification des procédures bureaucratiques.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, fervent défenseur du Sud global, s’est exprimé cette année au sommet de l’Union africaine d’Addis-Abeba, et s’est engagé à tirer parti de la présidence brésilienne du G20 pour défendre les intérêts de l’Afrique. Cet acte de solidarité a préparé le terrain pour le sommet du G20, au cours duquel les dirigeants doivent répondre à l’urgence des financements climatiques. Pour les pays africains, ces fonds constituent bien plus qu’une aide financière ; ils représentent l’espoir d’un changement véritable, d’une résilience économique et d’un développement durable, dans un monde marqué par des inégalités, une fragilité environnementale et des crises sociales croissantes.

L’Afrique, le Brésil et le Sud global au sens large doivent tirer parti de leur influence au sein du G20 pour offrir des perspectives nouvelles et des stratégies pratiques de réponse aux crises mondiales actuelles. Ensemble, ces pays peuvent jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, en promouvant des politiques et des partenariats visant à garantir un avenir durable.

Le siège permanent de l’Union africaine au sein du G20 constitue une étape historique, dont la véritable signification dépendra néanmoins de la manière dont elle utilisera ce siège pour créer un avenir dans lequel les pays africains pourront non seulement s’adapter aux crises, mais également les surmonter, en façonnant l’agenda climatique mondial aux côtés de leurs homologues plus fortunés.

Raila Amolo Odinga, ancien Premier ministre du Kenya (2008-2013), est candidat à la présidence de la Commission de l’Union africaine.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Travailleurs temporaires d’Orange Mali : L’audience reportée au 2 décembre

Plus d’une centaine de travailleurs temporaires réclament à Orange Mali, l’opérateur de téléphonie mobile, une régularisation de leur situation. Regroupés au sein du Comité syndical des Travailleurs temporaires d’Orange Mali (CSTTOM), ils ont assigné la société en justice. L’audience, prévue pour le 28 octobre 2024, a été reportée au 2 décembre 2024. En attendant les 151 travailleurs espèrent être régularisés, à défaut recevoir des réparations.

Hamet Doucouré est travailleur temporaire à Orange Mali depuis 6 ans. Il est lié à la société par un contrat signé via un cabinet de placement. Comme lui, plusieurs autres personnes sont dans la même situation, certaines depuis plus d’une dizaine d’années. Mis à la disposition d’Orange grâce à des contrats signés avec des cabinets de placement, ces travailleurs temporaires ont sollicité à plusieurs reprises la régularisation de leurs contrats. « Après plusieurs tentatives de dialogue restées vaines, nous avons décidé de saisir l’Inspection du Travail », explique M. Doucouré. Malgré cette saisine de l’Inspection nationale du Travail, la société n’a pas réagi, poursuit-il. À la suite de l’Inspection, la Direction nationale du Travail a émis une note technique le 24 janvier 2024. Dans celle-ci, elle relève que plusieurs indices indiquent qu’il s’agit d’un contrat de travail plutôt que d’un contrat de prestation de services.

Réparation ?

C’est depuis 2014 que ces travailleurs demandent une régularisation, expliquent-ils. Les tentatives de dialogue n’ayant pas abouti, c’est en 2023 que ces derniers se sont constitués en syndicat. Ces employés sont constitués de deux groupes dont le premier, constitué de plus de 800 personnes, a été licencié sans préavis en 2023. Ces dernières, selon les représentants des travailleurs, ont refusé le changement de contrat proposé par la direction alors même que leurs anciens contrats étaient en cours. Avec ceux restés en activité, environ une soixantaine, ils ont donc fini par porter l’affaire au niveau de la justice. Le 31 octobre, quelques jours après l’audience, ces derniers indiquent avoir reçu un mail leur demandant de restituer les machines avec lesquels ils travaillaient et les informant d(être interdits d’accès aux bâtiments, sans notification. Une situation d’incertitude qui inquiète et plonge dans le désarroi ces travailleurs, qui déclarent avoir travaillé pour certains pendant 17 ans, sans « couverture sociale ». À défaut d’une régularisation, ces travailleurs, qui souhaitent « interpeller » sur leur situation, demandent une réparation pour « des soutiens de famille ».

Fatoumata Maguiraga

Législatives au Sénégal : La nouvelle majorité très attendue

Après sa victoire à la présidentielle de mars 2024, le parti les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) s’apprête à disposer d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale. La victoire de son parti à l’issue du scrutin anticipé du 17 novembre 2024 donne au Président Bassirou Diomaye Faye les moyens de mettre en œuvre sa politique de réforme.

Les Sénégalais viennent de donner un nouvel élan à l’envie de changement qu’ils avaient exprimée en élisant dès le premier tour l’actuel Président, Bassirou Diomaye Faye, lors du scrutin du 24 mars 2024. Le Président et « son mentor », Ousmane Sonko, ont désormais « les mains libres » pour mener à bien leur programme, un plan de rupture annoncé à travers « Sénégal 2050 ». Le Pastef, selon les résultats provisoires, remporte 130 sièges de députés sur 165. Cette large victoire consacre l’arrivée d’une nouvelle génération, que de nombreux défis attendent déjà.

Défis majeurs

La nouvelle majorité fait face à plusieurs défis imminents, dont l’un des premiers est la programmation budgétaire. Retardée par la dissolution de l’Assemblée nationale, elle doit rapidement se faire pour avoir une visibilité sur le budget 2025. Avec la Déclaration de politique générale, que le Premier ministre Ousmane Sonko n’avait pas encore effectuée, les Sénégalais devraient mieux percevoir les chantiers promis par le duo Faye – Sonko. Dans la mise en œuvre concrète des mesures, la rationalisation et l’efficience budgétaire seront à l’ordre du jour, dit-il. La suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et celle du Conseil économique et social, refusées par l’ancienne Assemblée Nationale, pourront désormais être actées. D’autres textes sur l’accès des entreprises à la commande publique ainsi que la révision des contrats miniers selon les intérêts du pays représentent d’autres enjeux importants.

Le nouveau régime a déclenché une lutte contre la corruption avec la mise en place d’un Pôle financier et judiciaire en septembre. Certaines personnalités sont dans le viseur et la lutte promet de s’intensifier avec la volonté des nouvelles autorités de renforcer l’arsenal juridique afin de poursuivre les anciens ministres et même l’ancien Président Macky Sall, a laissé entendre le Premier ministre Sonko. « Un exercice prioritaire », mais dont la mise en œuvre nécessite l’installation de la Haute cour de Justice, pour laquelle une majorité parlementaire est indispensable. Le coût de la vie, le chômage élevé et une population majoritairement jeune, dont de nombreux éléments continuent de partir à la recherche d’un meilleur avenir, sont aussi des défis auxquels sont confrontées les nouvelles autorités.

Fatoumata Maguiraga

Salon national de l’Emploi : Créer une synergie d’actions

Au Mali, le taux de chômage est estimé à 15,7% pour les 15 à 25 ans et à 10,04% pour les 15 à 35 ans. Cette situation est aggravée par la crise multidimensionnelle qui sévit au Mali depuis 2012. C’est dans ce cadre que les autorités en charge de l’Emploi ont initié la première édition du Salon national de l’Emploi du 21 au 22 novembre 2024. Un espace destiné à mettre en contact les promoteurs d’emplois, les financeurs et les demandeurs d’emplois afin de susciter une synergie d’actions.

L’une des conséquences de la crise qui perdure est sans doute « la destruction des moyens de production et la fermeture des entreprises créatrices d’emplois », qui constitue, selon les initiateurs, l’une des motivations de la tenue de ce salon. À cette raison s’ajoute l’inadéquation entre la formation et les besoins du marché, qui constitue depuis plusieurs années l’un des défis du fort taux de chômage des jeunes. Des jeunes également confrontés au manque d’opportunités et au manque d’informations sur le marché du travail. Ce salon se tient également à un moment où le Mali est confronté à une crise énergétique inédite. Un facteur supplémentaire qui affecte les entreprises et occasionne des pertes d’emplois.

Cadre dynamique

En initiant le Salon de l’Emploi, les autorités en charge de la question entendent créer un cadre dynamique où promoteurs, demandeurs d’emplois, investisseurs et intermédiaires agiront en synergie pour faciliter les échanges et répondre aux besoins de tous. Ces journées devront également se pencher sur la question spécifique des 859 travailleurs civils maliens dont les emplois ont pris fin avec la fin de la Mission multidimensionnelle de stabilisation du Mali (MINUSMA).

À l’issue du salon, les initiateurs visent à mobiliser et informer 400 acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle. Il doit aussi permettre de faciliter les rencontres entre au moins 1 000 demandeurs d’emplois et porteurs de projets et des entreprises et des sources de financement. En associant les acteurs de la formation professionnelle, il s’agit de parvenir à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande. Il s’agit d’un véritable défi, car chaque année ce sont environ 300 000 demandeurs d’emplois qui arrivent sur le marché. Pour atteindre son ambition des « Solutions nationales à l’emploi : Un avenir professionnel pour tous », en écho à son thème central, le salon devra aller au-delà des slogans.

Fatoumata Maguiraga

Chiffres :

Acteurs mobilisés : 400

Demandeurs d’emploi, entreprises, sources de financement : 1 000

HCIM : Le difficile compromis

Entamé en 2019, le mandat de l’actuel Bureau du Haut Conseil islamique du Mali (HCIM), dirigé par Chérif Ousmane Madani Haïdara, est arrivé à terme en octobre dernier. Contrairement au consensus qui avait prévalu il y a cinq ans, le renouvellement du Bureau de l’organisation musulmane nationale bute sur les divergences entre différents camps. Si des démarches sont en cours pour les rapprocher, un compromis semble encore loin d’être trouvé.

À deux reprises, le 4ème Congrès ordinaire qui devait renouveler les organes du Haut Conseil islamique du Mali a été reporté. Initialement prévu les 26 et 27 octobre 2024, le Congrès a d’abord été repoussé aux 9 et 10 novembre avant d’être reporté sine die.

Selon nos informations, recoupées auprès de sources internes au HCIM, ces reports répétés sont dus à plusieurs causes. Le premier est intervenu essentiellement en raison d’insuffisances techniques et financières sur le plan organisationnel. Les préparatifs matériels n’étaient en effet pas entièrement finalisés aux dates initiales prévues.

À cette situation s’est ajouté le manque de consensus autour du poste de Président de la structure, une divergence à l’origine du second report survenu le 9 novembre.

« Nous n’arrivions pas à trouver un consensus. En plus, il y avait quelques problèmes matériels. Nous avons donc décidé de reporter l’organisation du Congrès en attendant de pouvoir nous mettre d’accord », explique Habib Kane, Secrétaire à la Communication du HCIM. Il confie par ailleurs que l’objectif était de parvenir à un consensus autour du Bureau actuel, conformément aux textes du Haut Conseil islamique qui priorisent cette méthode.

Difficile consensus

L’augmentation du nombre de candidatures pour le poste de Président du HCIM a rendu complexe la recherche d’un consensus au sein de la structure. Selon nos informations, au moins 11 candidats sont en lice. Cependant, aucune liste définitive officielle n’a encore été rendue publique par la Commission d’organisation du Congrès, qui n’a pas encore examiné les dossiers des différents prétendants.

Parmi ces 11 candidatures, 9 sont externes au Bureau sortant du HCIM et 2 en proviennent. Ces dernières incluent le Président sortant, Chérif Ousmane Madani Haïdara, candidat à sa propre succession, et Cheick Soufi Bilal Diallo, Président de la Commission de Contrôle du Bureau sortant. Ces 2 candidats sont les principaux protagonistes de l’élection à venir. Mais les 2 camps peinent à s’accorder par consensus sur le futur Président du HCIM pour les cinq prochaines années.

« Il n’y a pas d’entente pour l’élection du Président. Une tendance dit tout sauf le Président sortant tandis qu’une autre répond le Président sortant ou personne », résume Mohamed Kimbiri, 1er Secrétaire à l’Organisation du HCIM.

Soutenant la candidature de Cheick Soufi Bilal Diallo, le Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP), un collectif créé en août 2024, critique la gestion de Chérif Ousmane Madani Haïdara lors de son mandat, désormais arrivé à terme.

Le RMUP souligne notamment ses « multiples absences enregistrées aux différentes réunions du Haut Conseil islamique du Mali », ses « divers propos controversés lors des actes de profanation des symboles de l’Islam » ainsi que sa méconnaissance des textes du Haut Conseil islamique, ayant conduit l’organisation faîtière des musulmans à poser des « actes de division » et à installer une « oligarchie déguisée ».

La composition de la Commission d’organisation du Congrès constitue un autre point de discorde. Selon le RMUP, cette commission, jugée proche du Président sortant, devrait être reconstituée pour garantir une équité entre les deux principaux prétendants à la présidence du HCIM.

« Ils ont demandé la dissolution de la Commission d’organisation au profit d’un Comité mixte plus inclusif. C’est une doléance qui reste posée et des démarches sont en cours pour que cela soit effectif », confirme Cheick Soufi Bilal Diallo.

De son côté, le Président sortant du HCIM n’a pas répondu à ces accusations. Cependant, selon nos sources, Chérif Ousmane Madani Haïdara bénéficie du soutien de plusieurs associations et membres influents du Bureau de l’organisation.

Quelle porte de sortie ?

Depuis le dernier report du Congrès, plusieurs démarches sont en cours pour rapprocher les positions des deux camps en vue d’installer un nouveau Bureau par voie de consensus.

« Plusieurs organisations de la société civile, notamment le Conseil national de la société civile, la Coordination des chefs de quartiers de Bamako, les légitimités traditionnelles, ou encore le Collectif des associations musulmanes du Mali, travaillent en coulisse pour qu’un compromis soit trouvé », assure Mohamed Kimbiri. « Il est important d’arriver à un compromis, car une telle situation est une honte pour l’Islam », ajoute-t-il.

Si le ton semble dur et la position tranchée au sein du RMUP, qui soutient la candidature de Cheick Soufi Bilal Diallo, ce dernier se montre néanmoins ouvert aux discussions.

« Avant tout, nous sommes des Musulmans. L’Islam est une religion de paix, d’amour et d’entente entre frères. Dans la situation où nous sommes, la priorité est de trouver un consensus nous permettant d’avoir une porte de sortie honorable. Les négociations et les rencontres continuent dans ce sens », affirme le guide spirituel de la communauté soufie.

Même si un compromis semble difficile à atteindre, les membres du Bureau national du HCIM restent déterminés à y parvenir, même si cela doit prendre du temps.

« Lors de notre dernière réunion, les deux camps avaient décidé d’aller aux élections. Mais la majorité a estimé qu’il fallait continuer le dialogue, car toutes les options n’avaient pas encore été explorées. Nous nous sommes donné un peu de temps pour réfléchir et les discussions reprendront bientôt », explique Habib Kane.

« Nous avons décidé de calmer le jeu et de nous accorder un moment pour que chacun puisse réfléchir avant de reprendre les négociations pour le consensus », poursuit le Secrétaire à la communication du HCIM.

Pour maximiser les chances de sortie de crise, une Commission interne a été créée au sein du Bureau pour trouver des solutions. Le Conseil des sages du HCIM, jusque-là peu impliqué, a également été mobilisé pour contribuer aux démarches.

Nouvelles dates ?

Pour l’instant, aucune nouvelle date n’a été annoncée pour la tenue du 4ème Congrès ordinaire. Les sources internes que nous avons contactées s’accordent sur la nécessité de trouver un compromis avant de fixer un calendrier. D’ailleurs, dans l’histoire du HCIM, comme le rappelle Mohamed Kimbiri, presque tous les mandats ont été prorogés d’une année supplémentaire.

« Ce ne sera pas une exception si le mandat du Président sortant s’étend à une année supplémentaire. Cela est déjà arrivé plusieurs fois au HCIM », glisse-t-il.

Mais s’achemine-t-on vers une nouvelle prorogation ? « Nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans l’impasse. Une solution sera trouvée prochainement », conclut Habib Kane.

Mohamed Kenouvi

L’agriculture carbone ne sauvera pas la planète

Les sols sains sont indispensables à la vie sur Terre, assurant la subsistance d’environ 60 % des êtres vivants. Deuxième plus grand réservoir de carbone après les océans, les sols comptent également parmi les plus importants atouts naturels de notre planète dans la lutte contre le changement climatique.

Or, les sols mondiaux sont soumis à une pression considérable. Les sécheresses sont de plus en plus nombreuses à transformer des terres fertiles en déserts, de même que l’utilisation de pesticides réduit fortement la biodiversité des sols, ce qui menace notre capacité à produire des aliments sains. Les terres agricoles de qualité devenant de plus en plus rares, les conflits s’intensifient autour d’une couche arable indispensable à la croissance des cultures.

Le récent atlas des sols de la Heinrich Böll Foundation met en évidence les nombreuses manières dont nous malmenons la terre qui nous nourrit. L’actuel système agricole industriel constitue un facteur majeur de dégradation des sols, accélérant la perte de biodiversité et l’épuisement de réservoirs de carbone vitaux. Or, malgré l’impact qu’il exerce, le secteur agricole réalise peu d’avancées sur la voie des objectifs climatiques. Sur la période des dix dernières années, ses émissions mondiales de gaz à effet de serre sont globalement restées stables.

Tandis que les États du monde entier fixent actuellement de nouveaux objectifs de réduction des émissions en vertu de l’accord de Paris 2015 sur le climat, il apparaît évident que l’accomplissement de véritables réductions des émissions nécessitera d’élaborer des stratégies de diminution de l’empreinte carbone du secteur agricole.

L’une des approches présentées comme une solution potentielle réside dans « l’agriculture carbone », qui consiste à user de mécanismes de marché incitatifs pour récompenser les agriculteurs qui stockent du carbone dans leurs sols. En adoptant des pratiques telles que la plantation de cultures de couverture végétale, les agriculteurs peuvent obtenir des certificats liés à l’amélioration du stockage de carbone. Ces certificats peuvent ensuite être vendus en tant que crédits carbone sur les marchés volontaires ou réglementés, conférant ainsi aux agriculteurs une source de revenus supplémentaire.

Ce concept gagne du terrain à la fois dans le domaine des politiques publiques et dans le secteur privé. Plusieurs sociétés d’engrais et de pesticides, telles que Yara et Bayer, ont d’ores et déjà lancé leurs propres programmes de certification, et certains grands pays producteurs agricoles, dont le Canada et l’Australie, ont intégré ces crédits dans leurs marchés. L’Union européenne élabore également un programme de certification pour l’agriculture carbone, et cette tendance sera probablement suivie par les marchés mondiaux du carbone.

Malheureusement, cette nouvelle popularité de l’agriculture carbone risque de perpétuer l’idée fausse selon laquelle la réduction des émissions et le stockage de carbone dans les sols seraient interchangeables. Même si l’on admettait cette hypothèse, l’élaboration d’un système de compensation des émissions via le stockage de carbone demeurerait extrêmement difficile. Pour qu’un tel système soit efficace, le stockage devrait reposer sur un changement dans les pratiques agricoles, être mesurable, et rester en place pendant au moins un siècle.

Or, le carbone stocké dans les sols étant intrinsèquement instable, et facilement susceptible d’être à nouveau libéré dans l’atmosphère en cas de sécheresses, d’inondations ou de changements dans les pratiques agricoles, le stockage à long terme demeure extrêmement peu fiable.

Plusieurs tentatives précédentes de résolution de ce problème d’instabilité, au sein d’autres réservoirs naturels, ont échoué. À titre d’exemple, les crédits de stockage mis en place en Californie pour compenser les libérations accidentelles de carbone issu des forêts s’épuisent plus rapidement que prévu à l’issue de violents incendies de forêt dans cet État. De même, les crédits accompagnés de dates d’expiration, imposant aux acheteurs un renouvèlement périodique, suscitent peu d’intérêt.

Bien qu’il soit possible de mesurer le carbone stocké dans les sols, c’est à la fois difficile et coûteux. L’exactitude des mesures dépend par ailleurs de multiples facteurs, tels que la profondeur du prélèvement, sa localisation, ainsi que la période. Les méthodes alternatives, basées sur des échantillonnages limités ou sur des modèles mathématiques, échouent à résoudre ces difficultés liées aux mesures.

Les prix des crédits carbone liés aux sols étant trop peu élevés pour couvrir les coûts des changements dans les pratiques agricoles, les agriculteurs sont peu enclins à les adopter. Résultat, les régulateurs européens ont choisi de faciliter l’attribution de crédits, plutôt que de revoir les incitations financières, ce qui compromet en fin de compte l’intégrité du système.

Au-delà de ces défis méthodologiques, l’agriculture carbone sert parfois d’écran de fumée au secteur de l’élevage. Plusieurs groupes industriels prétendent que le stockage de carbone dans les pâturages permet de compenser les émissions de méthane et d’oxyde nitreux. C’est très peu probable, car cela nécessiterait d’immenses quantités de prairies. Il est aujourd’hui démontré que le moyen le plus efficace de réduire les émissions issues du bétail consiste à réduire les cheptels et la consommation de viande ainsi que de produits laitiers.

L’approche du marché carbone sous-entend la nécessité de faire un choix entre préserver la santé des sols et réduire les émissions. En réalité, les deux sont nécessaires, puisque la santé des sols est essentielle à la production alimentaire. Comme l’explique le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la séquestration du carbone dans les sols – ou ailleurs – ne saurait remplacer la réduction des émissions. Le fait d’œuvrer pour la réduction des émissions, plutôt que de recourir simplement aux crédits de stockage dans les sols, présenterait également l’avantage de limiter l’attrait pour des technologies controversées consistant à éliminer le carbone de l’atmosphère.

Autrement dit, une approche de stockage du carbone fondée sur le marché ne produira pas le changement radical dont nous avons besoin. Nous ne sortirons pas de la crise climatique par le truchement des compensations. Il nous faut davantage réorienter les fonds publics actuellement dépensés en subventions agricoles, en direction d’investissements qui améliorent la santé des sols, et qui soutiennent les agriculteurs dans leur transition vers un système alimentaire résilient face au climat.

Sophie Scherger est responsable des politiques relatives au climat et à l’agriculture au sein des bureaux européens de l’Institute for Agriculture and Trade Policy.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Les forces vives commémorent la libération de Kidal

Le 14 novembre 2023, l’armée malienne a repris le contrôle total de la ville de Kidal qui était depuis plusieurs années aux mains des groupes armés rebelles. Pour célébrer le premier anniversaire de cet évènement historique, une coalition de partis politiques et d’organisations de la société civile, menées par l’Alliance pour la Refondation du Mali (AREMA) ont tenu mardi 19 novembre 2024, un grand meeting au CICB.

Ce meeting s’est déroulé dans la salle des 1000 places, pleine à craquer, plongée dans une ambiance festive des grands jours. Des centaines de jeunes ont répondu à l’appel des forces vives pour rendre un hommage mérité aux FAMa et leur réaffirmer le soutien du peuple malien ainsi qu’aux plus hautes autorités de la Transition.

Dans son adresse, Mohamed Ag Mohamedoun Haidara, Président de l’AREMA, qui s’exprimait au nom de tous les partis politiques et organisations de la société civile, initiateurs de la rencontre, a salué le sens du sacrifice des militaires au front qui se battent pour que le Mali soit.

« En ce jour de la commémoration de la liberté de Kidal, nous exprimons notre profonde gratitude et notre admiration envers nos soldats, ces héros invisibles qui se battent chaque jour loin de chez eux pour défendre nos valeurs face au terrorisme, à l’extrémisme et à l’obscurantisme », a-t-il souligné.

« Par l’intention courageuse et la présence sur le terrain de nos soldats, ils assurent la préservation de notre intégrité territoriale et contribuent à rétablir la sécurité non seulement pour nous mais aussi pour les générations futures », a poursuivi M. Haidara.

Choguel Maiga décrié

En plus de la commémoration de la libération de Kidal, le meeting du 19 novembre a été aussi l’occasion pour les partis politiques et organisations de la société civile, soutiens de la transition, de condamner les propos controversés de Choguel Kokalla Maiga sur la gestion de la transition tenus le 16 novembre dernier dans cette même salle du CICB.

Pour le Président de l’AREMA, en raison de son discours qui fragilise davantage l’unité nationale, il est intolérable que Choguel Kokalla Maiga puisse rester à son poste de Premier ministre.

Plusieurs slogans et affiches avec des messages hostiles au président du Comité stratégique du M5-RFP étaient également visibles sur les lieux : « Choguel Kokalla Maiga, le peuple vous confirme la fin de votre mission », « Carton rouge pour Choguel Kokalla Maiga », « le PM a trahi le président » ou encore « Choguel tu fais quoi encore au gouvernement ? »

Ces messages ont visiblement été bien reçus par le Président de la transition puisque 24h après le meeting, le Premier ministre a été démis de ses fonctions et remplacé dans la foulée par le Général de division Abdoulaye Maiga.

Le meeting populaire du 19 novembre a été aussi marqué par la projection d’un film retraçant les plus grandes réalisations de la transition et la prestation de quelques artistes.

Mohamed Kenouvi

Tension politique: Le Premier ministre et son gouvernement limogés

L’annonce a été faite, ce mercredi 20 novembre suite à un décret présidentiel lu à télévision nationale. Le président de la Transition, le Général Assimi Goïta a mis fin aux fonctions du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga et de son gouvernement.

Les problèmes se cachent sous la surface de la conservation des océans

L’océan est notre plus grande ressource naturelle. Il fournit la moitié de l’oxygène de la planète, contribue à nourrir la moitié de la population mondiale et, en tant que plus grand puits de carbone du monde, constitue l’une de nos meilleures défenses contre le changement climatique. Mais elle est attaquée comme jamais auparavant.

Les températures de surface de la mer sont plus élevées que jamais, ce qui tue la vie marine et renforce les ouragans. De nombreuses populations de gros poissons ont été décimées. La moitié des récifs coralliens, qui servent d’habitats essentiels à la vie marine et de défenses côtières vitales, ont été détruits. Cette dégradation durable des océans menace la vie humaine dans le monde entier. Il est essentiel d’y mettre un terme, et la bonne nouvelle est qu’un cadre a déjà été mis en place à cet effet.

Il y a deux ans, le monde a adopté le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, qui fixe comme objectif la protection et la conservation d’au moins 30 % des terres et des océans de la planète d’ici à 2030. Le mois dernier, lors de la COP16, la conférence des Nations unies sur la biodiversité qui s’est tenue à Cali, en Colombie, les représentants des gouvernements du monde entier ont fait le point sur les progrès accomplis jusqu’à présent. Ce qui ressort, c’est que le pays hôte est un exemple à la fois de ce qui est possible et du travail qu’il reste à accomplir.

Au cours de la dernière décennie, la Colombie s’est imposée comme un leader mondial en matière de conservation, et ce pour de bonnes raisons. La Colombie est l’un des pays où la biodiversité est la plus riche au monde. C’est l’un des deux seuls pays d’Amérique du Sud à posséder des côtes pacifique et atlantique et son avenir est inextricablement lié aux masses d’eau qui l’entourent. En 2022, le gouvernement a annoncé qu’il avait protégé 30 % de sa zone océanique. La Colombie a été le premier pays de l’hémisphère occidental à le faire, incitant d’autres pays d’Amérique latine à suivre son exemple.

Un nouveau rapport, commandé par Bloomberg Philanthropies par l’intermédiaire du Bloomberg Ocean Fund et élaboré en partenariat avec d’autres grandes organisations de conservation marine, montre que l’Amérique latine est désormais à la pointe de la protection marine mondiale. Environ 26 % de la zone maritime entourant l’Amérique latine et les Caraïbes fait désormais l’objet d’une forme ou d’une autre de protection marine, ce qui est plus élevé que dans n’importe quelle autre région du monde.

Cependant, cette statistique ne reflète que la couverture des zones marines protégées officielles. Elle ne nous dit pas ce qui se passe sous l’eau. Malheureusement, les données sont beaucoup moins prometteuses. Seuls 2,5 % des océans de la région, et à peine 1,5 % de la zone maritime de la Colombie, semblent bénéficier du niveau de protection nécessaire à la conservation de la vie marine.

Le tableau est encore plus sombre dans le reste du monde. Le Royaume-Uni, par exemple, a désigné 47 % de ses eaux intérieures (à l’exclusion des territoires d’outre-mer) comme zones marines protégées, mais moins de 1 % d’entre elles ont été évaluées comme étant effectivement protégées. Le Japon, quant à lui, a désigné 7,3 % de ses eaux intérieures comme zones marines protégées, dont 0 % a été évalué comme étant effectivement protégé.

Reconnaissant la nécessité d’un changement de cap urgent, le rapport du Fonds Bloomberg pour les océans présente une série d’étapes cruciales pour aider les gouvernements à protéger efficacement 30 % de leurs zones océaniques d’ici à 2030. Mais, comme Mike Bloomberg aime à le dire : Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le gérer.

Il est donc essentiel d’améliorer la collecte de données. En disposant de plus d’informations exploitables, les pays peuvent mieux suivre leurs progrès. Les principales parties prenantes – notamment les communautés côtières locales – peuvent participer plus pleinement aux efforts de conservation. Pour ce faire, nous devons mettre à la disposition d’un plus grand nombre de personnes des outils qui se sont révélés inestimables pour favoriser la transparence et la responsabilité, tels que le 30×30 Progress Tracker de SkyTruth.

Le rapport exhorte également les pays riches à tenir leurs promesses. En 2022, les gouvernements des pays du Nord se sont engagés à augmenter le financement des pays en développement pour atteindre au moins 20 milliards de dollars par an d’ici 2025 et 30 milliards de dollars d’ici 2030. Cependant, peu de ces fonds ont été versés. Bien que les 163 millions de dollars de nouvelles promesses annoncées récemment par les pays donateurs soient les bienvenus, ces sommes ne représentent qu’une goutte d’eau dans l’océan. Un financement bien plus important est désespérément nécessaire pour soutenir les efforts de conservation en Amérique latine et dans d’autres régions, en particulier dans les pays du Sud. Et il va sans dire que les financements promis doivent être versés en temps voulu.

Les négociations de la COP16 ayant été suspendues jusqu’à une date ultérieure, l’enjeu de la réussite ne pourrait être plus important. Des milliards de vies dépendent d’une action mondiale urgente pour protéger les océans. Il est impératif qu’un plus grand nombre de pays prennent des mesures énergiques pour adopter des engagements ambitieux, ainsi que les politiques et pratiques concrètes nécessaires à leur mise en œuvre.

César Gaviria, ancien président de la Colombie, est membre du conseil d’administration d’Oceana. Patti Harris est directrice générale de Bloomberg Philanthropies.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

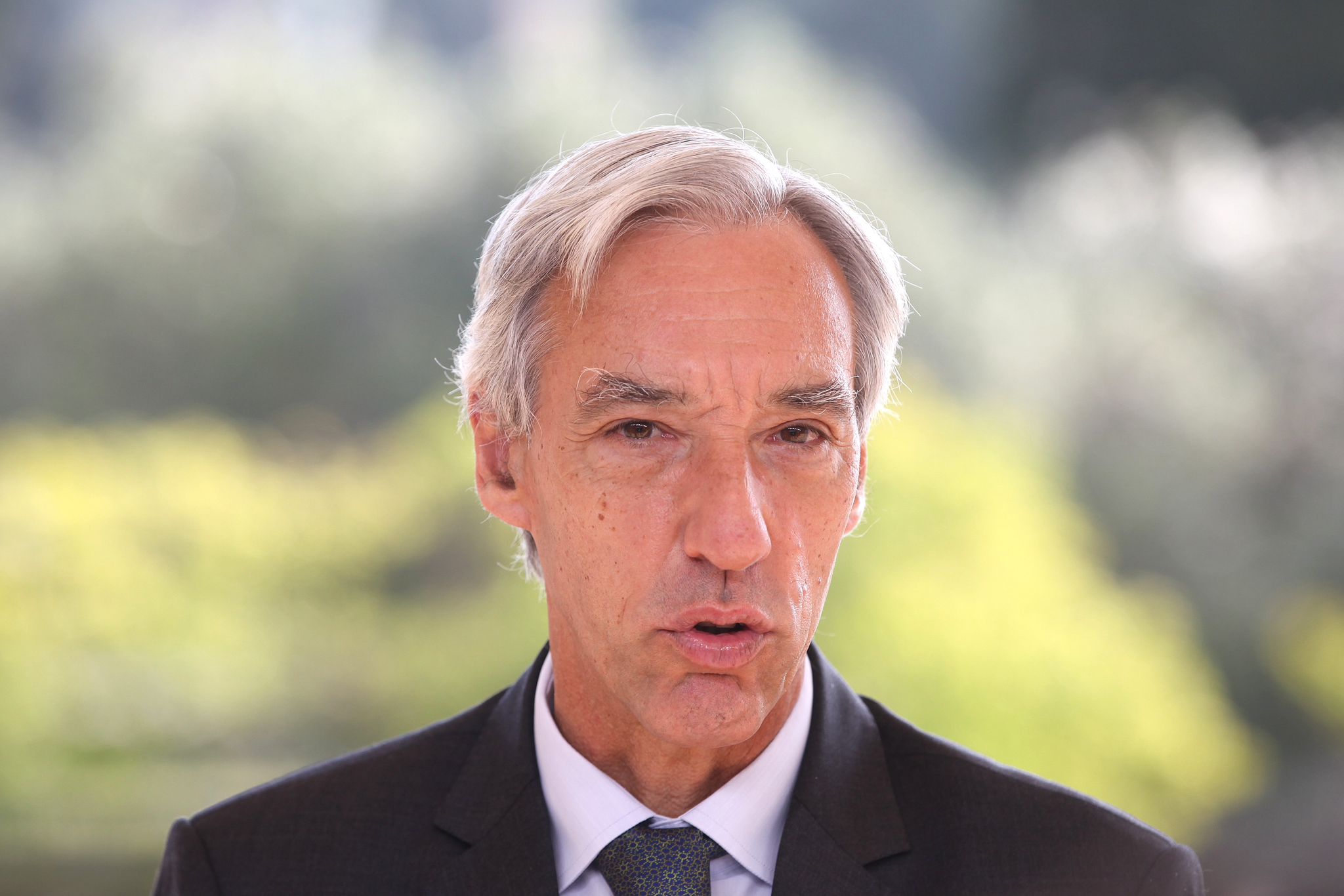

Nouveau RSUE : João Cravinho nommé pour un nouveau chapitre dans les relations UE-Sahel

Désigné ce lundi 18 novembre 2024, João Cravinho, ancien ministre des Affaires étrangères du Portugal, prendra ses fonctions le 1er décembre prochain, en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Sahel.

Cette nomination intervient à un moment critique, alors que les relations entre l’UE et les pays sahéliens tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont marquées par des tensions liées aux transitions politiques en cours.

L’action climatique multilatérale est la seule voie possible

Notre monde se situe à une croisée des chemins. Les effets dévastateurs du réchauffement climatique sont de plus en plus évidents, et la crise s’aggrave. Pour l’atténuer, il est impératif de réduire d’urgence les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si nous n’agissons pas maintenant, le tribut humain et économique s’alourdira.

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan, offre l’opportunité unique d’une action collective efficace. Dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et d’incertitude mondiale, la COP29 constituera la mise à l’épreuve du système multilatéral sur lequel repose la capacité de l’humanité à surmonter cette menace existentielle.

Les bases de l’action coordonnée ont été posées à Rio de Janeiro en 1992, avec la création de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui a instauré la Conférence des Parties (COP) annuelle afin de promouvoir des solutions basées sur le consensus. La philosophie était simple : le changement climatique étant un problème mondial, sa résolution nécessite une approche collaborative.

La CCNUCC favorise la coopération entre les petits pays et les superpuissances, permet aux organisations de la société civile de dialoguer directement avec les gouvernements, et facilite les transferts de technologie transfrontaliers. Peut-être plus important encore, elle fournit un cadre pour l’action collective, dans lequel les efforts de chaque pays encouragent les autres à intensifier leurs propres actions.

Bien que le Protocole de Kyoto de 1997 ait fixé des objectifs de réduction des émissions pour les économies développées, il est rapidement devenu évident qu’il fallait accomplir davantage. C’est la raison pour laquelle les pays développés se sont engagés en 2009 à mobiliser 100 milliards $ chaque année jusqu’en 2020 pour soutenir les politiques climatiques des pays en voie de développement.

L’accord sur le climat conclu à Paris en 2015 a marqué un tournant, en fixant l’objectif consistant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, et à faire en sorte qu’il demeure bien inférieur à 2°C. Pour qu’un suivi des avancées soit possible, l’accord a mis en place un système de contributions déterminées au niveau national (CDN), dans lequel chaque pays définit ses plans de réduction des émissions. Des audits mondiaux ont lieu périodiquement afin d’évaluer si les pays sont en bonne voie pour honorer leurs engagements climatiques.

Malheureusement, le premier audit mondial, publié avant la COP28 de Dubaï l’an dernier, a révélé que nous étions encore loin de respecter ces objectifs climatiques. L’audit a également fourni une feuille de route complète, appelant tous les pays à aligner leurs CDN sur l’objectif de 1,5°C, ainsi qu’à fixer des étapes et des délais clairs – y compris concernant la sortie des énergies fossiles – permettant de rendre atteignables les objectifs de l’accord de Paris.

La COP29 constitue l’étape suivante de l’approche multilatérale, les dirigeants devant s’entendre sur un renforcement significatif de l’objectif de financement climatique de 100 milliards $, baptisé Nouvel objectif collectif quantifié (NOCQ). Par ailleurs, chaque pays devra présenter ses CDN actualisées d’ici le mois de février 2025.

La transparence est indispensable à ce processus. Si les objectifs de l’accord de Paris constituent la destination, et les CDN la feuille de route, le NOCQ fournit le carburant pour y parvenir. Il est essentiel de bâtir la confiance dans l’engagement des pays à mener une action climatique audacieuse ainsi qu’à fournir les financements nécessaires.

À la présidence de la COP29, l’Azerbaïdjan appelle tous les pays à soumettre au plus vite leurs CDN alignées sur l’objectif de 1,5°C. Nous fournissons également tous les efforts pour parvenir à un nouvel objectif juste et ambitieux sur le plan des financements climatiques, qui réponde aux besoins des pays en voie de développement, et qui corresponde à l’ampleur ainsi qu’à l’urgence de la crise.

Échouer dans cette démarche signifierait devoir faire face à des questions difficiles : Sommes-nous prêts à accepter l’échec de l’accord de Paris ? Et quelles sont les alternatives ? Une chose est sûre : même sans plan de secours viable, nous devons tout faire pour atteindre l’objectif de 1,5°C. Le somnambulisme vers la catastrophe climatique n’est pas une option.

Le système multilatéral présente certes des défauts, mais il demeure le meilleur cadre pour surmonter ce défi de taille. Depuis une trentaine d’années, il permet une coopération internationale dans la durée, une compréhension partagée de la science, ainsi qu’un solide consensus s’agissant des objectifs climatiques mondiaux.

L’alternative au multilatéralisme serait une réponse fragmentée, consistant pour chaque État à poursuivre son propre agenda, sans coordination ni coopération. Cette approche signifierait des progrès plus lents, des coûts plus élevés et des résultats moins équitables. Sans un objectif fédérateur, le sentiment d’objectif commun risquerait de disparaître.

Prenons l’exemple de l’objectif de la COP29 consistant à finaliser les négociations relatives à l’article 6 de l’accord de Paris, qui vise à standardiser les marchés du carbone. En canalisant les ressources vers les projets d’atténuation les plus efficaces, ce cadre pourrait permettre d’économiser chaque année 250 milliards $ d’ici 2030 – un apport considérable à une époque de ressources limitées.

Compte tenu des alternatives, nous n’avons pas d’autre choix que de faire en sorte que le système actuel fonctionne. La présidence de la COP29 ne négligera aucune piste pour atteindre un consensus international. Poursuivant un agenda axé sur les progrès d’une action climatique transformatrice, l’Azerbaïdjan peut contribuer à réconcilier les divisions géopolitiques. Notre succès dépendra toutefois de la volonté des pays de s’investir pleinement et de manière constructive dans le processus multilatéral.

Les constats scientifiques sont sans équivoque, les cadres propices à une action coordonnée sont en place, et le plan a été élaboré. Il ne nous reste plus qu’à trouver la volonté de mettre en œuvre ces outils. La COP29 constitue l’opportunité de prouver que le multilatéralisme peut fonctionner.

Mukhtar Babayev, président désigné de la COP29, est ministre de l’Écologie et des Ressources naturelles de l’Azerbaïdjan.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

La fin de la démocratie américaine n’était que par trop prévisible

Comme bien d’autres, depuis la fin de la nuit de mardi à mercredi, mon téléphone croule sous les SMS me demandant comment cela a pu se produire (comme certains de mes amis, collègues et connaissances le savent, j’étais totalement convaincu que Donald Trump remporterait cette élection haut la main). Au lieu de répondre en détail à chaque message, je vais donner mon explication ici.

Depuis 2 300 ans, au moins depuis la République de Platon, les philosophes savent comment les démagogues et les aspirants tyrans gagnent les élections démocratiques. Le processus est simple et nous venons de le voir se dérouler.

Dans une démocratie, tout le monde est libre de se présenter aux élections, y compris les personnes qui ne sont absolument pas aptes à diriger ou à présider les institutions gouvernementales. L’un des signes révélateurs de cette inaptitude est la capacité à mentir sans retenue, notamment en se présentant comme le défenseur contre les ennemis perçus par le peuple, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs. Platon considérait que les gens ordinaires étaient facilement contrôlés par leurs émotions et donc sensibles à ce type de messages – un argument qui constitue le véritable fondement de la philosophie politique démocratique (comme je l’ai soutenu dans des travaux antérieurs).

Les philosophes ont toujours su que ce type de politique n’était pas nécessairement voué au succès. Comme l’a affirmé Jean-Jacques Rousseau, la démocratie est la plus vulnérable lorsque l’inégalité dans une société s’est enracinée et qu’elle est devenue trop flagrante. De profondes disparités sociales et économiques créent les conditions nécessaires pour que les démagogues exploitent le ressentiment de la population et que la démocratie finisse par s’effondrer de la manière décrite par Platon. Rousseau a donc conclu que la démocratie exigeait une égalité généralisée ; ce n’est qu’à cette condition que le ressentiment des citoyens ne peuvent pas être exploités aussi facilement.

Dans mon propre travail, j’ai essayé de décrire, dans les moindres détails, pourquoi et comment les personnes qui se sentent lésées (matériellement ou socialement) en viennent à accepter des pathologies – racisme, homophobie, misogynie, nationalisme ethnique et bigoterie religieuse – qu’elles rejetteraient dans des conditions de plus grande égalité.

Ce sont précisément ces conditions matérielles d’une démocratie saine et stable qui font défaut aux États-Unis aujourd’hui. Au contraire, l’Amérique se définit aujourd’hui singulièrement par ses inégalités massives, un phénomène qui ne peut que saper la cohésion sociale et susciter le ressentiment. Alors que 2 300 ans de philosophie politique démocratique suggèrent que la démocratie n’est pas viable dans de telles conditions, personne ne devrait être surpris par le résultat de l’élection de 2024.

Pourquoi cependant, pourrait-on se demander, cela ne s’est-il pas déjà produit aux États-Unis ? La raison principale est qu’il existait un accord tacite entre les hommes politiques pour ne pas s’engager dans une forme de politique aussi extraordinairement clivante et violente. Rappelez-vous les élections de 2008. John McCain, le républicain, aurait pu faire appel à des stéréotypes racistes ou à des théories du complot sur la naissance de Barack Obama, mais il a refusé de s’engager dans cette voie, corrigeant d’un mot devenu célèbre l’une de ses propres partisanes, lorsqu’elle a suggéré que le candidat démocrate était un « Arabe » né à l’étranger. McCain a perdu, mais on se souvient de lui comme d’un homme d’État américain d’une intégrité irréprochable.

Bien sûr, les hommes politiques américains font régulièrement appel, de manière plus subtile, au racisme et à l’homophobie pour gagner les élections. C’est, après tout, une stratégie qui a fait ses preuves. Mais l’accord tacite de ne pas mener explicitement une telle politique – ce que le théoricien politique Tali Mendelberg appelle la norme d’égalité – excluait de faire appel trop ouvertement au racisme. Au lieu de cela, il fallait passer par des messages cachés, des appels du pied et des stéréotypes (par exemple en parlant de « paresse et de criminalité dans les quartiers défavorisés »).

Dans des conditions d’inégalité profonde, cette sorte de politique codée finit par devenir moins efficace que sa version plus explicite. Ce que Trump a fait depuis 2016, c’est jeter aux orties l’ancien accord tacite, en qualifiant les immigrés de vermine et ses opposants politiques « d’ennemis de l’intérieur ». Une telle politique explicite du « nous contre eux », comme les philosophes l’ont toujours su, peut être très efficace.

La philosophie politique démocratique, donc, propose une bonne analyse du phénomène Trump. Tragiquement, elle offre également une prédiction claire de ce qui va suivre. Selon Platon, le genre de personne qui fait campagne de cette manière gouvernera comme un tyran.

D’après tout ce que Trump a dit et fait au cours de cette campagne et de son premier mandat, nous pouvons nous attendre à ce que Platon ait, une fois de plus, raison. La domination du parti républicain sur toutes les branches du gouvernement ferait des États-Unis un État à parti unique. L’avenir offrira peut-être des occasions épisodiques pour que d’autres leur disputent le pouvoir, mais quelles que soient les joutes politiques à venir, elles ne seront probablement pas des élections libres et équitables.

Jason Stanley, professeur de philosophie à l’université de Yale, est l’auteur de Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future (Atria/One Signal Publishers, 2024).

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Un an après Kidal: Le Premier ministre alerte sur les divisions et défend les acquis de la Transition

Le Centre International de Conférences de Bamako (CICB) a abrité, ce samedi 16 novembre, un meeting organisé par les partisans du Premier ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga, à l’occasion du premier anniversaire de la libération de Kidal.

CAN 2025: Les Aigles du Mali s’envolent vers le Maroc

Les Aigles du Mali ont validé leur billet pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 en s’imposant 1-0 face au Mozambique lors de la cinquième journée des éliminatoires disputée ce vendredi 15 novembre. Cette victoire porte leur total à 11 points, assurant leur qualification avant la dernière journée prévue le 19 novembre.

Sahel : Quel rôle pour les jeunes dans la gouvernance ?

L’engagement civique, citoyen et politique des jeunes au Sahel a connu un déclin ces vingt dernières années. Ce désengagement est la conséquence d’un mécontentement généralisé lié à la gouvernance. Face à ce constat, des initiatives sont en cours pour replacer la jeunesse du Sahel au cœur de la gouvernance et de la stabilité de la région.

Les jeunes ont joué un rôle important dans le basculement des régimes politiques au Sahel ces dernières années. Que ce soit à travers des manifestations de rue ou des espaces d’échanges sur les réseaux sociaux, la voix de la jeunesse a impacté l’évolution de la situation politique.

Pour fournir aux jeunes un cadre de dialogue, de réflexion, d’apprentissage et d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques, afin de proposer de nouvelles perspectives, et améliorer leur participation à la citoyenneté et aux processus de paix en Afrique et au Sahel, la 5ème édition du Forum régional des jeunes s’est tenue du 12 au 13 novembre 2024 à Bamako, sur le thème « Rôle et engagement des jeunes dans la gouvernance, la citoyenneté et la paix au Sahel : aller au-delà de la contestation ».

Organisé par le Gorée Institute et l’École de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye de Bamako, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne de la République du Mali et avec l’appui financier du Royaume des Pays-Bas, l’évènement a rassemblé plus de 150 jeunes acteurs de la société civile, des partis politiques, des organisations internationales et des institutions étatiques et non étatiques venant du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et du Niger.

Nouvelle force citoyenne

Dans sa note conceptuelle, l’Institut Gorée soutient que l’expérience des révoltes citoyennes victorieuses au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au Maghreb, majoritairement conduites par des jeunes, devrait « pousser les élites politiques traditionnelles à se rendre à l’évidence ». Il a aussi été convenu d’appeler ces mouvements « Nouvelle force citoyenne ».

Nous sommes en face d’une nouvelle conscience citoyenne appelée à demeurer dans le paysage politique par la contestation et la dénonciation fréquentes de la « gouvernance scandaleuse », souligne le document.

Néanmoins, les jeunes doivent aller au-delà de cette forme d’expression et s’affirmer sur le plan politique. Il est temps pour eux de se convertir en force de proposition au bénéfice des gouvernants, qu’ils soient militaires ou civils, poursuit la note.

Pour propulser ce changement auprès de la jeunesse, le forum visait à créer un espace pour un échange intergénérationnel de connaissances, d’enseignements et d’expériences et à recueillir les perspectives des jeunes, ainsi que leurs propositions de solutions, face à l’exacerbation de la conflictualité, à l’instabilité politique et à l’instabilité institutionnelle dans l’espace Sahel.

Jeunesse outillée

Ce rendez-vous régional des jeunes avait également pour objectifs de leur donner l’opportunité d’échanger sur le concept de citoyenneté en vue de le repenser dans le contexte africain ainsi que de mettre en place des mécanismes pour réduire l’impact de l’instabilité chronique dans l’espace Sahel. Il leur a permis également d’interagir avec les autorités étatiques, notamment maliennes, et les représentants des institutions internationales et sous-régionales.

Pendant deux jours, lors de divers panels, ils ont été sensibilisés sur plusieurs thèmes tels que leurs rôles et responsabilités dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent au Sahel, leurs réponses pour des transitions réussies dans les crises politiques et institutionnelles de la région, ainsi que leur leadership et leur engagement civique et politique comme moyens de contribution à la reconstruction de nos États.

Les échanges ont également porté sur la place d’Internet dans la contestation et la construction d’idées innovantes pour un meilleur changement, ainsi que sur le positionnement des jeunes femmes comme partenaires stratégiques dans les processus politiques et de paix au Sahel.

Mohamed Kenouvi

Navigation aérienne : le CNT valide la création de Mali Airlines

La finance inclusive est la clé de l’action climatique

En tête de liste des mesures à adopter lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP29) à Bakou, en Azerbaïdjan, figure le nouvel objectif collectif quantifié (NCQG) sur le financement du climat, qui soutiendra l’action climatique dans les pays en développement après 2025. La principale préoccupation sera de fixer des objectifs de contribution pour les pays développés. Mais une autre question cruciale a été négligée : qui aura accès à ces fonds ?

Les communautés à faible revenu des pays les plus vulnérables sont loin d’avoir bénéficié d’une part suffisante du financement de la lutte contre le changement climatique. Ce sont ces pays qui sont touchés de manière disproportionnée par le réchauffement climatique, bien qu’ils soient ceux qui contribuent le moins à ce problème. On estime que 75 % des 4 800 milliards de dollars investis dans l’action climatique au cours de la dernière décennie l’ont été dans des pays à revenu élevé. Entre 2003 et 2016, moins de 10 % des fonds internationaux, régionaux et nationaux consacrés au climat ont été versés à des acteurs locaux.

Cela doit changer. Parmi les 3,3 milliards de personnes qui vivent dans des régions très vulnérables au changement climatique, nombreuses sont celles qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour se protéger, protéger leur famille ou leurs moyens de subsistance. L’octroi d’un financement climatique aux ménages et aux entreprises à faible revenu présente des avantages bien connus : ils peuvent se remettre plus rapidement des chocs climatiques, diversifier leurs activités génératrices de revenus et investir dans les technologies vertes nécessaires pour renforcer la résilience et faire progresser la transition énergétique. Si l’adoption d’un nouvel objectif en matière de financement de la lutte contre le changement climatique constitue une première étape cruciale pour obtenir des fonds, la question de savoir comment canaliser une plus grande partie de ces fonds vers les communautés locales doit être au cœur des discussions lors de la COP29, ainsi que sur la route menant à la COP30 à Belém, au Brésil.

L’une des solutions possibles consiste à développer des services financiers plus inclusifs. Au cours des dernières décennies, un écosystème d’investisseurs, de régulateurs et d’institutions financières s’est développé pour prendre des financements à grande échelle et les fournir sous forme de petites coupures aux ménages à faibles revenus tout en gérant les risques. Ces institutions ont des milliards de clients à long terme, dans les pays et les communautés vulnérables au climat. Elles ont noué des relations avec ces personnes, comprennent leurs besoins et savent comment les servir au mieux. À partir de cette base, il est possible de créer des produits qui stimuleront efficacement l’adaptation et la résilience au climat.

De nombreux programmes innovants ont déjà été mis en œuvre. Une assurance contre les vagues de chaleur à faible coût protège des centaines de milliers de femmes pauvres en Inde contre la hausse des températures. Des lignes de crédit conditionnelles aident les agriculteurs du Bangladesh à gérer les risques d’inondation. Et grâce à un produit mobile de mise de côté, les petits exploitants agricoles du Mali, du Sénégal et de la Tanzanie peuvent payer en plusieurs fois des intrants intelligents et des programmes de formation à l’agriculture durable.

En plus de renforcer l’adaptation et la résilience au climat, les produits et services financiers inclusifs peuvent aider à stimuler l’investissement dans l’atténuation et contribuer à une transition verte juste. Au Bangladesh, par exemple, le fabricant de cuisinières électriques Atec a déployé un modèle « cook-to-earn » (cuisiner pour gagner), qui consiste à verser aux clients une partie des recettes provenant de la vente de crédits carbone, sur la base des données d’utilisation des clients. En incitant les gens à adopter et à continuer d’utiliser cette technologie verte, ils créent un cercle vertueux.

L’adoption à grande échelle de ces initiatives naissantes pourrait accélérer l’action climatique au niveau local. Faire en sorte que les personnes à faible revenu ou défavorisées puissent accéder aux financements fournis par les pays développés favoriserait la résilience aux conditions météorologiques extrêmes et transformerait la lutte contre le réchauffement climatique. La finance inclusive pourrait également contribuer à réduire le déficit mondial de financement de la lutte contre le changement climatique, car le secteur a fait ses preuves en matière de mobilisation de capitaux privés pour des projets de développement. Ce qui était, il y a 30 ans, un secteur axé sur les ONG et les subventions est aujourd’hui une industrie commerciale de grande envergure.

Pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, nous ne pouvons plus ignorer les personnes les plus exposées aux conséquences désastreuses de la hausse des températures. Le NCQG, bien qu’important et nécessaire, n’est qu’un point de départ. Alors que les pays développés se fixent de nouveaux objectifs en matière de financement de la lutte contre le changement climatique lors de la COP29, ils doivent également faire un effort plus concerté pour s’assurer que ces fonds parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Le financement inclusif est une partie évidente de la solution qui pourrait permettre d’obtenir bien plus qu’aujourd’hui.

Sophie Sirtaine est directrice générale du CGAP.

Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Le suicide démocrate de 2024

Au moment de la rédaction de ces lignes, Donald Trump a recueilli près de 75,1 millions de voix à l’élection présidentielle américaine, contre environ 71,8 millions pour Kamala Harris. Bien que ces chiffres augmentent avec le décompte des votes par correspondance, le score final de Trump ne dépassera que légèrement ses 74,2 millions de voix obtenues en 2020. Pour Harris, en revanche, il s’agira d’une baisse considérable par rapport aux 81,2 millions de voix que Joe Biden avait recueillies, et cela malgré une augmentation de quatre millions du nombre d’Américains en âge de voter.

Autrement dit, Trump n’a quasiment pas gagné en soutien électoral durant ses quatre années de quête de rédemption. Si l’électorat n’avait pas changé, on pourrait même affirmer que Trump a tout simplement convaincu ses électeurs de 2020 de voter à nouveau pour lui. En effet, environ 13 millions d’Américains (pour la plupart en âge de voter) sont décédés, et quelque 17 millions ont atteint cet âge, ce qui signifie que Trump a pour ainsi dire remplacé un électeur perdu par un électeur gagné, tandis qu’une baisse de participation a coûté près de dix millions de voix aux Démocrates.

Ces chiffres remettent sérieusement en question les explications fondées sur la situation économique, et encore plus celle qui évoquent l’impact de la publicité et des campagnes de mobilisation des électeurs. La publicité, les rassemblements et les « efforts de terrain » se sont principalement concentrés sur les États clés, mais les résultats y ont été similaires à ceux observés à l’échelle nationale, y compris dans des États comme le Massachusetts et le Texas, où l’issue ne faisait aucun doute. Les plus grands basculements proportionnels en faveur de Trump ont eu lieu à New York, dans le New Jersey, en Floride et en Californie. Voilà à quoi a abouti le milliard de dollars dépensé par les Démocrates pour la campagne. Quatre ans auparavant, Biden avait fait mieux depuis son sous-sol.

Les résultats défient également les analyses fondées sur « l’électeur américain ». Le racisme, le sexisme, ainsi que le mécontentement concernant l’économie, l’immigration ou les droits reproductifs (le « thème d’espoir » des Démocrates cette année) existent incontestablement. Pour autant, ces sujets ne semblent pas avoir influencé les résultats davantage que durant les années précédentes (ni dans un sens, ni dans l’autre). Les électeurs qui se sont rendus aux urnes semblent avoir voté comme la fois précédente. Il y a toujours quelques « électeurs indécis », mais si les journalistes de terrain les recherchent comme les anthropologues pourchassaient autrefois les cannibales, c’est pour une bonne raison : ils ne courent pas les rues. La vérité, c’est que l’un des deux camps a voté en masse, et que l’autre ne l’a pas fait.

Il n’existe pas de données fiables sur les motivations idéologiques des abstentionnistes. En revanche, les sondages à la sortie des urnes indiquent que le changement dans la composition de l’électorat a été plus significatif parmi les classes à revenus faibles ; la part des électeurs aux revenus annuels inférieurs à 50 000 $ et ayant voté pour Biden était plus élevée que pour Harris. Parmi les Latino-Américains, en particulier les électeurs à faibles revenus résidant le long de la frontière texane (dans des comtés certes de très petite taille), le basculement vers Trump a été spectaculaire.